Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens. Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen sind erstattungsfähig.

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Kläger dürfen die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des beizutreibenden Betrages abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in entsprechender Höhe leistet.

Tatbestand

2Die Kläger wenden sich gegen eine der Beigeladenen durch den Beklagten erteilte Baugenehmigung zur Errichtung eines Hähnchenmaststalles.

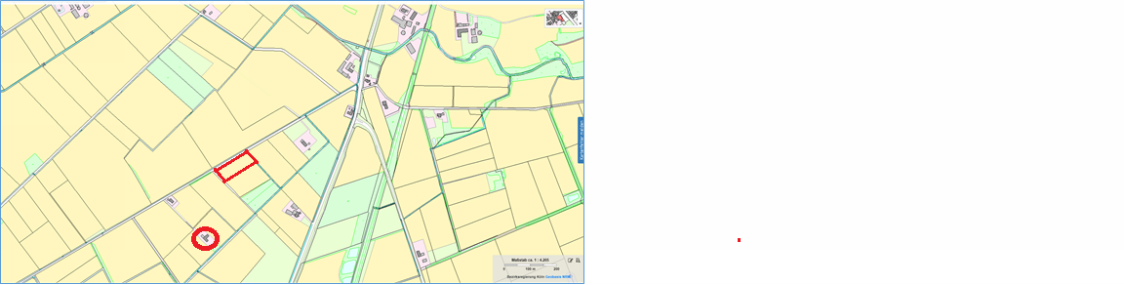

3Der Kläger ist Eigentümer des im Außenbereich liegenden Grundstücks Gemarkung G., Flur 111, Flurstück 27 mit der postalischen Anschrift P. 23 in G., das mit einem Zweifamilienwohnhaus bebaut ist. Ursprünglich handelte es sich hierbei ebenfalls um eine landwirtschaftliche Hofstelle. Die Landwirtschaft ist jedoch inzwischen aufgegeben worden. Das Grundstück der Kläger liegt ca. 200 m südwestlich des Vorhabengrundstücks des Beigeladenen. In der Umgebung finden sich weitere landwirtschaftliche Hofstellen. Wegen der Einzelheiten wird auf den folgenden Kartenausschnitt (TIM-online II) Bezug genommen:

4

Unter dem 4. Mai 2018 beantragte die Beigeladene eine Baugenehmigung für die Errichtung eines Hähnchenmastalls (29.900 Tiere) mit drei Futtersilos. Nach den grün gestempelten Bauvorlagen liegt der Hähnchenmaststall (80,6 m x 20,6 m) in 11 m Entfernung entlang des von Südwesten nach Nordosten verlaufenden P. Damms, der nordöstlich in die L 580 mündet. Die Abluftschächte liegen am südwestlichen Ende des Stalles. Nach der Betriebsbeschreibung werden die Tiere als Küken eingestallt und verbleiben dort bis zu einem durchschnittlichen Mastendgewicht von 2,7 kg. Die Mastdauer beträgt ca. 42 Tage. Der Kot wird im Stall gelagert und nach jedem Mastvorgang abgeholt. Nach dem Ausstallen wird ausgemistet, gereinigt und desinfiziert. Nach der Reinigung des Stalls wird neu eingestreut, aufgeheizt und der Stall nach ca. 7 Tagen neu belegt. Der Abtransport von Tierkadavern erfolgt nach Bedarf. Das Vorhaben wird über den P. Damm und weiterführend über die L 580 erschlossen. Hinsichtlich der Bewertung der verkehrlichen Erschließungssituation hat die Beigeladene eine Bewertung der ibak ingenieure vom 25. Mai 2019 vorgelegt. Nach deren Schlussbewertung ist die Anbindung an das geplante Vorhaben ausreichend, wenn zum einen das Bankett im Einmündungsbereich mit Rasengittersteinen verstärkt und zum anderen auf der Länge der Zufahrt über den P. Damm eine Ausweichbucht angelegt wird. Weitere Maßnahmen seien nicht erforderlich. Nach dem Geruchs-, Ammoniak- und Staubgutachten des Ingenieurbüros Richters & Hüls vom 23. Februar 2018 für die Errichtung des von der Beigeladenen geplanten Tierhaltungsbetriebs liegt die belästigungsrelevante Kenngröße IGb im Planzustand am Wohnhaus der Kläger bei 0,07. Der Maximalwert der Staubkonzentration beträgt 0,1 ug/m³. Herr Kröger, der Gesellschafter der Beigeladenen, erklärte unter dem 17. Mai 2018, dass er die bisher auf seinem Grundstück genehmigte Tierhaltung dauerhaft aufgebe. Alle genannten Unterlagen hat der Beklagte mit einem Zugehörigkeitsvermerk versehen.

6Am 25. November 2019 erteilte der Beklagte der Beigeladenen die beantragte Baugenehmigung.

7Hiergegen haben die Kläger am 23. Dezember 2019 Klage erhoben. Zur Begründung führen sie aus: Das Vorhaben der Beigeladenen verstoße zulasten der Kläger gegen das Gebot der Rücksichtnahme. Allein durch die Bioaerosolbelastung komme es zu einer handgreiflichen Gesundheitsgefährdung. Hierzu verhalte sich das Gutachten des Ingenieurbüros Richter & Hüls nicht. Dieses sei im Übrigen auch bezüglich der Geruchsbelastung nicht nachvollziehbar. Ferner werde die Erschließung ihres Grundstückes durch die Überbeanspruchung der Zufahrt zu den Stallanlagen nicht mehr gewährleistet. Zudem sei zu Unrecht eine Umweltverträglichkeitsprüfung unterblieben. Denn das beantragte Bauvorhaben kumuliere mit der auf der Hofstelle Kröger genehmigten Tierhaltung.

8Die Kläger beantragen,

9die der Beigeladenen erteilte Baugenehmigung vom 25. November 2019 aufzuheben.

10Der Beklagte beantragt,

11die Klage abzuweisen.

12Er tritt dem Vorbringen der Kläger unter Hinweis auf seine Ausführungen in der mündlichen Verhandlung entgegen.

13Die Beigeladene beantragt,

14die Klage abzuweisen.

15Zur Begründung trägt sie vor: Die Klage sei unzulässig. Hinsichtlich der Klägerin folge dies bereits aus dem Umstand, dass sie kein dingliches Recht an dem Grundstück innehabe. Im Übrigen seien die Kläger mit Blick auf die bestandskräftig gewordene Baugenehmigung zur Errichtung einer Hähnchenmastanlage des Herrn U. auf dem Grundstück Gemarkung G., Flur 111, Flurstück 150, welches ca. 400 m südöstlich des Grundstücks der Kläger liegt, nicht mehr klagebefugt bzw. hätten kein Rechtsschutzbedürfnis mehr. Der Einwand der Kläger hinsichtlich der Erschließung des Vorhabens sei unbeachtlich, da die gesetzlichen Vorgaben zur Erschließung nicht drittschützend seien. Darüber hinaus sei die Erschließungssituation des Vorhabens nicht zu beanstanden. Im Außenbereich sei es üblich, dass die Erschließung über landwirtschaftliche Wirtschaftswege erfolge. Eine asphaltierte Straße in einer Breite, die stets einen reibungslosen Gegenverkehr gewährleiste, sei nicht erforderlich. Da die Kläger auf einer (ehemaligen) landwirtschaftlichen Hofstelle leben, seien ihnen höhere Immissionen bis zu einem Wert von 0,5 der Jahresgeruchsstunden zumutbar.

16Wegen der weiteren Einzelheiten zum Sach- und Streitstand wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie der beigezogenen Verwaltungsvorgänge Bezug genommen.

17Entscheidungsgründe

18Die Klage ist jedenfalls unbegründet.

19Die der Beigeladenen erteilte Baugenehmigung des Beklagten vom 25. November 2019 ist rechtmäßig und verletzt die Kläger nicht in eigenen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).

20Einen Rechtsanspruch auf Aufhebung einer erteilten Baugenehmigung hat ein Nachbar nicht schon dann, wenn die Baugenehmigung objektiv rechtswidrig ist. Vielmehr setzt die Aufhebung der Baugenehmigung gem. § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO weiter voraus, dass der Nachbar durch die Genehmigung zugleich in seinen Rechten verletzt ist. Dies ist nur dann der Fall, wenn die verletzte Norm zumindest auch dem Schutz des Nachbarn dient, also drittschützende Wirkung hat.

21Vgl. BVerwG, Urt. vom 15. Februar 1990 – 4 C 39.86 -, BauR 1990, 453 = juris Rn. 15; vom 6. Oktober 1989 ‑ 4 C 14/87 -, BVerwGE 82, 343.

22Eine solche Verletzung drittschützender Normen liegt hier nicht vor.

23Die Kläger haben weder einen Anspruch auf Aufhebung der angefochtenen Baugenehmigung aufgrund eines Verfahrensfehlers nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG (dazu 1.) noch verstößt die Baugenehmigung gegen Vorschriften, die dem Schutz der Kläger zu dienen bestimmt sind (dazu 2.).

241. Ein Anspruch der Kläger auf Aufhebung der der Beigeladenen erteilten Baugenehmigung nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwRG besteht nicht.

25Nach dieser Vorschrift kann die Aufhebung einer Entscheidung über die Zulässigkeit eines Vorhabens nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 2b UmwRG unter anderem dann verlangt werden, wenn eine nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG - erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung (lit. a) oder erforderliche Vorprüfung des Einzelfalls zur Festsetzung der UVP-Pflichtigkeit (lit. b) weder durchgeführt noch nachgeholt worden ist. Nach § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 UmwRG gilt dies auch für Rechtsbehelfe von Personen gemäß § 61 Nr. 1 VwGO, also für die Kläger.

26Ein Anspruch der Kläger auf Aufhebung der angegriffenen Baugenehmigung des Beklagten scheitert aber daran, dass für das genehmigte Bauvorhaben des Beigeladenen eine standortbezogene Vorprüfung gem. § 7 Abs. 2 UVPG nicht erforderlich ist. Denn das Bauvorhaben unterschreitet für sich gesehen den insofern maßgeblichen Schwellenwert von 30.000 Masthähnchen (vgl. 7.3.3 Anlage 1 UVPG).

27Eine Verpflichtung des Beklagten zur Durchführung einer standortbezogenen Vorprüfung folgt auch nicht aus § 10 Abs. 3 UVPG. Nach dieser Vorschrift gilt: Bei kumulierenden Vorhaben, die zusammen die Prüfwerte für eine standortbezogene Vorprüfung erstmals oder erneut erreichen oder überschreiten, ist eine standortbezogene Vorprüfung durchzuführen. Nach § 10 Abs. 4 UVPG liegen kumulierende Vorhaben vor, wenn mehrere Vorhaben derselben Art von einem oder mehreren Vorhabenträgern durchgeführt werden und in einem engen Zusammenhang stehen. Ein enger Zusammenhang liegt vor, wenn sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet und die Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind. Technische und sonstige Anlagen müssen zusätzlich mit gemeinsamen betrieblichen oder baulichen Einrichtungen verbunden sein (§ 10 Abs. 4 S. 3 UVPG).

28Eine Kumulation des streitgegenständlichen Bauvorhabens mit der dem Gesellschafter der Beigeladenen – Herrn L. – genehmigten Tierhaltung liegt nicht vor, da dieser die Aufgabe eben dieser Tierhaltung erklärt hat. Diese Erklärung ist aufgrund des grüngestempelten Zugehörigkeitsvermerks Bestandteil der Baugenehmigung geworden und dementsprechend zu beachten.

29Vgl z.B. OVG NRW, Beschluss vom 30. August 2019 – 7 A 4176/18 –, juris.

30Dass diese Erklärung an Wirksamkeit verliert, wenn das streitige Bauvorhaben nicht innerhalb der Gültigkeit der Baugenehmigung umgesetzt wurde, führt entgegen der Ansicht der Kläger ebenfalls nicht zu einer Kumulation. Denn in diesem Falle wäre die streitgegenständliche Baugenehmigung erloschen.

312. Die Kläger haben auch nicht aus anderen Gründen einen Aufhebungsanspruch gegen die angegriffene Baugenehmigung, da diese sie nicht in eigenen Rechten verletzt.

32a. Die der Beigeladenen erteilte Baugenehmigung erweist sich gegenüber den Klägern nicht als in nachbarrechtsrelevanter Weise unbestimmt im Sinne des § 37 Abs. 1 VwVfG NRW.

33Eine Baugenehmigung muss inhaltlich bestimmt sein. Sie muss Inhalt, Reichweite und Umfang der genehmigten Nutzung eindeutig erkennen lassen, damit der Bauherr die Bandbreite der für ihn legalen Nutzungen und Drittbetroffene das Maß der für sie aus der Baugenehmigung folgenden Betroffenheit zweifelsfrei feststellen können. Eine solche dem Bestimmtheitsgebot genügende Aussage muss dem Bauschein selbst – gegebenenfalls durch Auslegung – entnommen werden können, wobei die mit Zugehörigkeitsvermerk versehenen Bauvorlagen bei der Ermittlung des Erklärungsinhalts der Baugenehmigung herangezogen werden müssen.

34Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 21. Dezember 2020 – 10 B 944/20 –, juris, zur Unbestimmtheit einer Baugenehmigung vgl. auch: OVG NRW, Beschl. v. 7. September 2010 – 10 B 846/10 -, Urt. v. 29. Oktober 2012 – 2 A 723/11 -, Urt. v. 15. Mai 2013 – 2 A 3009/11 -, jeweils juris; zur nachbarrechtlichen relevanten Unbestimmtheit: OVG NRW, Beschl. v. 17. Oktober 2017 – 10 B 1047/17 -, juris Rn. 5.

35Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die angefochtene Baugenehmigung hinreichend bestimmt. Denn aus den grüngestempelten Bauvorlagen ergeben sich die wesentlichen nachbarrechtsrelevanten Merkmale des der Beigeladenen genehmigten Bauvorhabens hinreichend klar. Zwar trifft es zu, dass die genaue Anzahl der für die Bewirtschaftung des Maststalles erforderlichen An- und Abfahrten weder in der Betriebsbeschreibung noch im Rahmen der Bewertung der verkehrlichen Erschließungssituation genannt wird. Dies führt jedoch nicht zu einer nachbarrechtlich relevanten Unbestimmtheit. Denn die Anzahl der erforderlichen Fahrten lässt sich anhand der übrigen Bauvorlagen hinreichend abschätzen. Nach der Betriebsbeschreibung werden zunächst die Küken angeliefert (eine Fahrt). Diese werden dann ca. 42 Tage im Stall gemästet und danach wieder abgeholt. Mit Blick auf die Anzahl der Tiere und den Platz den die Tiere beim Transport in Anspruch nehmen,

36vgl. zur Ladedichte eines LKWs: https://www.oekolandbau.de/landwirtschaft/tier/spezielle-tierhaltung/gefluegel/mastgefluegel/oekologische-haehnchenmast/transport-und-schlachtung/, abgerufen am 3. Februar 2022, wonach zwischen 4800 und 6000 Hähnchen auf einen LKW geladen werden können, sodass für den Abtransport von 29900 Hähnchen rund 7 LKWs benötigt werden (29.900 / 4.800 = 6, 2),

37ist hier mit rund. sieben Fahrten zu rechnen. Im Anschluss wird der Stall gereinigt und der Mist abtransportiert (eine Fahrt). Nach ca. 7 Tagen werden neue Küken eingestallt (eine Fahrt). Ferner sind noch bedarfsmäßige Abtransporte von Tierkadavern sowie Futterzulieferung zu berücksichtigen. Daraus folgt bei einer konservativen Betrachtung, dass innerhalb von 49 Tagen mit etwa 20 Fahrten zu rechnen ist.

38Eine Unbestimmtheit ergibt sich auch nicht aus dem Umstand, dass die Verbesserungsmaßnahmen im Rahmen der Schlussbewertung der Bewertung der verkehrlichen Erschließungssituation für den geplanten Hähnchenstall der ibac ingenieure vom 25. Mai 2019 nicht in eine Nebenbestimmung überführt wurden. Denn diese sind mit Blick auf ihren Zugehörigkeitsvermerk als Bestandteil der Baugenehmigung zu beachten.

39b. Soweit die Kläger rügen, dass das Vorhaben des Beigeladenen nicht hinreichend erschlossen sei, verhilft ihnen dies nicht zum Erfolg. Denn das Erfordernis der Erschließung dient auch im Außenbereich nur den öffentlichen Interessen und hat keine nachbarschützende Wirkung.

40Vgl. BVerwG, B.v. 28. Juli 2010 – 4 B 19/10 -, juris; Schulte Beerbühl, Öffentliches Nachbarrecht, 1. Aufl. 2017, Rn. 435 m.w.N.

41c. Gleiches gilt für ihre Rügen betreffend die Stellungnahme nach artenschutzrechtlicher Vorprüfung des Feldbiologen Q vom 11. März 2018. Dieses verhält sich zu artenschutzrechtlichen Verboten nach § 44 BNatSchG. Diese Vorschrift dient jedoch nicht dem Schutz der Kläger.

42Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 30. März 2017 – 8 A 2915/15 –, juris, Rn. 44 ff.

43d. Die Baugenehmigung verstößt nicht zum Nachteil der Klägerin gegen das bauplanungsrechtliche Rücksichtnahmegebot, das in Bezug auf schädliche Umwelteinwirkungen in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB ausdrücklich geregelt ist. Soweit es um sonstige nachteilige Wirkungen eines Außenbereichsvorhabens geht, ist es ein ungeschriebener öffentlicher Belang im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB.

44Vgl. etwa BVerwG, Urt. v. 27. Juni 2017 – 4 C 3.16 –, juris, Rn. 11, Beschluss vom 11. Dezember 2006 – 4 B 72.0 –, juris, Rn. 4, jeweils mit weiteren Nachweisen.

45aa. Das Vorhaben des Beigeladenen ruft nach den vorliegenden Erkenntnissen keine derartigen Immissionen zum Nachteil der Kläger hervor.

46(1) Für die Beurteilung der Erheblichkeit von Geruchsimmissionen durch Tierhaltung gibt es keine konkreten rechtlichen Vorgaben. Regelmäßig kann allerdings die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) in der Fassung vom 29. Februar 2008 und einer Ergänzung vom 10. September 2008 (anwendbar nach Maßgabe des Runderlasses des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW - V-3-8851.4.4 - vom 5. November 2009, MBl. NRW, S. 529) herangezogen werden. Ihr kommt bei der tatrichterlichen Bewertung der Erheblichkeit von Geruchsbelästigungen als Orientierungs- und Entscheidungshilfe Bedeutung zu. Denn sie enthält technische Normen, die auf den Erkenntnissen und Erfahrungen von Sachverständigen beruhen und insofern die Bedeutung von allgemeinen Erfahrungssätzen und antizipierten Sachverständigengutachten haben.

47Vgl. BVerwG, Urteile vom 21. Dezember 2011 – 4 C 12.10 – und vom 27. Juni 2017 – 4 C 3.16 –, jeweils juris; OVG NRW, Urteil vom 21. September 2018 – 2 A 669/17 –, juris (Rn. 75), m.w.N.

48Die Anwendung der - für nicht nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftige Anlagen ohnehin nur sinngemäß geltenden - GIRL darf allerdings nicht rechtssatzartig und schematisch erfolgen. Insbesondere stellen die in ihr enthaltenen Immissionswerte keine strikten Grenzwerte dar. Maßgeblich sind vielmehr die konkreten Umstände des Einzelfalles.

49Vgl. BVerwG, Beschluss vom 4. Dezember 2018 – 4 B 3.18 –, juris; OVG NRW, Urteil vom 21. September 2018 – 2 A 669/17 –, juris; Beschluss vom 8. Februar 2017 – 10 B 1176/16.NE –, juris.

50Nach Nr. 3.1 der GIRL gilt für Wohn-/Mischgebiete ein Immissionswert von 0,10 (10 % Jahresgeruchsstunden) und für Gewerbe-/Industriegebiete ein Immissionswert von 0,15 (15 % Jahresgeruchsstunden). Für Dorfgebiete gilt hinsichtlich landwirtschaftlicher Gerüche ebenfalls ein Immissionswert von 0,15. Einen Immissionswert für den Außenbereich enthält die GIRL nicht. In den Auslegungshinweisen zu Nr. 3.1 wird allerdings ausgeführt, dass am Rande des Dorfgebietes im Einzelfall Zwischenwerte von bis zu 0,20 (20 % Jahresgeruchsstunden) möglich seien und dass das Wohnen im Außenbereich selbst mit einem immissionsschutzrechtlich noch geringeren Schutzanspruch verbunden sein könne; vor diesem Hintergrund sei es möglich, unter Prüfung der speziellen Randbedingungen des Einzelfalls bei der Geruchsbeurteilung im Außenbereich einen Wert von bis zu 0,25 (25 % Jahresgeruchsstunden) für landwirtschaftliche Gerüche heranzuziehen. Erforderlich ist dabei jeweils die Prüfung der Gesamtumstände im Einzelfall.

51Vgl. dazu OVG NRW, Beschlüsse vom 21. September 2012 – 8 B 762/11 – juris Rn. 32, und vom 9. Dezember 2013 – 8 A 1451/12 –, = juris Rn. 8.

52Ausgehend von diesen Maßstäben werden die Kläger durch das Vorhaben der Beigeladenen nicht in unzumutbarer Weise beeinträchtigt. Denn nach dem Geruchs-, Ammoniak-und Staubgutachten des Ingenieurbüros Richters & Hüls vom 23. Februar 2018 (im Folgenden: Geruchsgutachten) liegt die Gesamtbelastung am Grundstück der Kläger im Planzustand mit 0,07 weit unter den zulässigen Jahresgeruchsstunden.

53Die von den Klägern angeführten Einwände gegen die Plausibilität und Nachvollziehbarkeit dieses Geruchsgutachtens greifen nicht durch.

54Gutachten im Vorfeld von Bauvorhaben stellen lediglich eine Prognose dar, die das Gericht nur darauf zu prüfen hat, ob diese mit den im maßgebenden Zeitpunkt verfügbaren Erkenntnismitteln unter Beachtung der für sie erheblichen Umstände sachgerecht erarbeitet worden ist. Das Gericht überprüft insoweit die Wahl einer geeigneten fachspezifischen Methode, die zutreffende Ermittlung des der Prognose zugrunde liegenden Sachverhalts und ob das Ergebnis einleuchtend begründet worden ist. Ferner ist zu fragen, ob die mit jeder Prognose verbundene Ungewissheit künftiger Entwicklungen in einem angemessenen Verhältnis zu den Eingriffen steht, die mit ihr gerechtfertigt werden sollen. Es ist hingegen nicht Aufgabe des Gerichts, das Ergebnis einer auf diese Weise sachgerecht erarbeiteten Prognose als solches darauf zu überprüfen, ob die prognostizierte Entwicklung mit Sicherheit bzw. größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit eintreten wird oder kann.

55Vgl. OVG NRW, Urteile vom 22. Februar 2017 - 7 A 2289/15 - juris Rn. 43 und vom 28. März 2018 - 10 B 163/18 - juris Rn. 21.

56Diese vorbeschriebenen Anforderungen erfüllt das von der Beigeladenen vorgelegte Geruchsgutachten.

57Die Rüge der Kläger, dass die Seitenlängen der Beurteilungsflächen mit 250 m unzutreffend gewählt worden sei geht ins Leere. Denn nach 3.9 des Gutachtens wurde das Rechengebiet in ein Rechengitter mit einer Seitenlänge von 16 geteilt und hierfür die Konzentration berechnet. Insofern verfängt auch der Einwand, dass im Bereich des Grundstücks der Kläger keine Nahbereichsbetrachtung erfolgt sei, nicht. Denn dabei handelt es sich nur um eine Frage der Darstellung. Auch die übrigen Bedenken der Kläger in Bezug auf das Gutachten greifen nicht durch. Soweit sie bemängeln, dass im Rahmen der Darstellung unter 3.12 im Bereich des Grundstücks des Gesellschafters der Beigeladenen lediglich zwei Zahlen auftauchen, obwohl in der Legende vier Werte aufgeführt werden, wirkt sich diese Ungenauigkeit jedenfalls nicht auf die Kläger aus. Der pauschale Einwand, es widerspräche dem gesundem Menschenverstand, dass sich die Geruchsstundenhäufigkeit durch das streitgegenständliche Vorhaben nur um 0,02 erhöhe, genügt ebenfalls nicht, um die Plausibilität des Gutachtens in Zweifel zu ziehen.

58(2). Ein Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot ergibt sich auch nicht mit Blick auf schädliche Umwelteinwirkungen im Zusammenhang mit der Emission von Bioaerosolen durch den Betrieb des genehmigten Hähnchenmaststalls.

59Zwar gelten von Tierhaltungsanlagen ausgehende luftgetragene Schadstoffe wie Stäube und Mikroorganismen als potentiell gesundheitsschädlich. Es entspricht aber nach wie vor einhelliger Ansicht in der Rechtsprechung, dass die Bewertung von Bioaerosolen weder ein Anwendungsfall der GIRL ist noch anhand von sonstigen Normen oder technischen Regelwerken einzuhaltende Grenzwerte bestimmt werden können; auch medizinisch begründete Immissionsgrenzwerte für Bioaerosole existieren nicht. Da der aktuelle Kenntnisstand von Umwelthygiene und Umweltmedizin keine hinreichend sicheren Aussagen über die Gefährlichkeit für Menschen zulässt, sind die Risiken derartiger Immissionen noch nicht abschließend justiziabel quantifizierbar. Ausbreitung und kausale Verursachungszusammenhänge sind nicht hinreichend bekannt und es kann keine Wirkschwelle angegeben werden, oberhalb derer mit Gesundheitsschäden beim Menschen zu rechnen ist.

60Vgl. BVerwG, Urteil vom 19. April 2012 - 4 CN 3.11 -, juris (Rn. 21); OVG O1. , Beschluss vom 8. Februar 2012 - 8 B 1322/11 -, juris (Rn. 33 ff.), und Urteil vom 30. Januar 2014 - 7 A 2555/11 -, juris (Rn. 87 ff.); HessVGH, Urteil vom 1. April 2014 - 9 A 2030/12 -, juris (Rn. 81); OVG S.-A., Urteil vom 6. Juli 2016 - 2 L 84/14 -, juris (Rn. 267); VGH B.-W., Urteil vom 12. Oktober 2017 - 3 S 1457/17 -, juris (Rn. 46).

61Nichts anderes ergibt sich aus der TA Luft in der Fassung vom 18. August 2021, welche jedoch nach Ziffer 8 ohnehin auf das vorliegende Verfahren keine Anwendung findet.

62Das Besorgnispotential von Bioaerosolen kann daher (bei immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anlagen) gegenwärtig nur über das Vorsorgegebot des § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG erfasst werden, das allerdings keinen Nachbarschutz vermittelt.

63Vgl. OVG NRW, Urteil vom 30. Januar 2014 - 7 A 2555/11 -, juris (Rn. 95 ff.), und Beschluss vom 31. März 2016 - 8 B 1341/15 -, juris (Rn. 95); OVG S.-A., Urteil vom 6. Juli 2016 - 2 L 84/14 -, juris (Rn. 266 ff.); VGH B.-W., Urteil vom 12. Oktober 2017 - 3 S 1457/17 -, juris (Rn. 46); BayVGH, Beschluss vom 2. März 2020 - 22 ZB 18.893 -, juris (Rn. 39).

64Weitergehenden Schutz können auch § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 BauGB und das planungsrechtliche Rücksichtnahmegebot nicht bieten, denn das Schutzniveau des öffentlichen Baurechts geht nicht über dasjenige des Immissionsschutzrechts hinaus.

65Vgl. OVG NRW, Urteil vom 30. Januar 2014 - 7 A 2555/11 -, juris (Rn. 97), und Beschluss vom 23. Juni 2014 - 2 A 104/12 -, juris (Rn. 99); BayVGH, Beschluss vom 23. Dezember 2016 - 9 CS 16.1746 -, juris (Rn. 32); VG Hannover, Urteil vom 23. November 2020 - 12 A 2899/17 -, juris (Rn. 120).

66Dass die aus dem Vorsorgegebot resultierenden Anforderungen vorliegend nicht erfüllt sind, ist im Übrigen ebenfalls nicht erkennbar. Dies gilt selbst dann, wenn man den unmittelbar wohl nur für immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen einschlägigen "Leitfaden zur Ermittlung und Bewertung von Bioaerosolen" der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz vom 31. Januar 2014 heranzieht. Der Leitfaden hält (unter anderem) für den Fall, dass der Abstand zwischen Wohnnutzung und Geflügelhaltungsanlage - wie hier - unter 500 m liegt, eine nähere Betrachtung ("Stufe 2") für geboten. Diese Betrachtung beginnt allerdings mit einer "Prüfung auf Irrelevanz". Dabei geht der Leitfaden davon aus, dass durch eine Prognose anderer Immissionen, nämlich der PM10-Immissionen, eine behelfsmäßige Abschätzung auch der Bioaerosolbelastung vorgenommen werden kann. Eine Irrelevanz der Bioaerosolbelastung kann angenommen werden, wenn die Gesamtbelastung durch die Anlage mit PM10 an keinem Beurteilungspunkt 1,2 g/m3 überschreitet, also das Irrelevanzkriterium der TA Luft für PM10 einhält, und auch eine Gesamtwürdigung der Situation nicht eine Einzelfallprüfung nahelegt.

67Vorliegend liegt die in dem Geruchsgutachten nachvollziehbar prognostizierte Zusatzbelastung durch PM10 bei maximal 0,1 g/m3, sodass die Irrelevanzschwelle deutlich unterschritten wird. Eine weitere Prüfung ist bei Gesamtwürdigung der Situation nicht erforderlich. Es handelt sich zwar um eine Hähnchenmastanlage, bei der nach dem o.g. Leitfaden selbst bei Einhaltung des Irrelevanzkriteriums für Feinstaub i. d. R. noch relevante Belastungen an Bioaerosolen prognostiziert werden. Jedoch wird das Irrelevanzkriterium vorliegend nicht nur eingehalten, sondern mit weniger als 10 % ganz erheblich unterschritten.

68Vgl. OVG Lüneburg, Beschluss vom 15. September 2020 – 12 ME 29/20 –, juris.

69Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass der Leitfaden von immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Tierhaltungsanlagen ausgeht. Die die Schwelle zur immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht auslösende Zahl von 15.000 Hähnchenmastplätzen (Nr. 7.1.3.2 der 4. BImSchVO) erreicht der vorliegend genehmigte Stall nicht. Zudem treten nördlichen Winde, bei denen das Grundstück der Antragstellerin von Immissionen aus diesen Anlagen betroffen sein könnte, nur selten auf.

70bb. Das Bauvorhaben der Beigeladenen ist auch mit Blick auf seine Erschließung zulasten der Kläger nicht rücksichtslos. Zwar kann ein Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot ausnahmsweise auch dann zu bejahen sein, wenn sich die Erschließungssituation eines Grundstücks durch eine vorhabenbedingte Überlastung einer das Grundstück des Betroffenen erschließenden Straße oder durch unkontrollierten Parksuchverkehr erheblich verschlechtert und die entstehende Gesamtbelastung infolgedessen bei Abwägung aller Belange unzumutbar ist.

71Vgl OVG NRW, Beschluss vom 26. September 2016 – 2 B 660/16 – und Urteil vom 15. Mai 2013 – 2 A 3009/11 –, juris, Rn 47, m.w.N.

72Dass eine derartige Ausnahmesituation infolge des streitgegenständlichen Bauvorhabens entstehen könnte, ist mit Blick auf die Bewertung der verkehrlichen Erschließungssituation der ibak ingenieure und die voraussichtlichen Anfahrten zu dem Vorhaben (s.o.) nicht ersichtlich. Die Kläger haben nichts vorgetragen, was diese Einschätzung in Zweifel ziehen könnte. Soweit die Kläger in der mündlichen Verhandlung erklärt haben, dass sie besorgt seien, weil ihre Kinder mit dem Fahrrad über den P. Damm zu der im Einmündungsbereich der L 580 befindlichen Bushaltestelle fahren müssten, ist diese Sorge zwar menschlich nachvollziehbar. Jedoch folgt daraus nicht, dass sich die Erschließungssituation ihres Grundstücks durch das streitgegenständliche Vorhaben im oben beschriebenen Sinne erheblich verschlechtert.

73III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen sind nach § 162 Abs. 3 VwGO erstattungsfähig, weil er einen Antrag gestellt und sich damit einem Kostenrisiko ausgesetzt hat. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf § 167 VwGO, §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.