Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Es wird festgestellt, dass der Beschluss des Beklagten vom 20. September 2023 „Richtlinien zur Finanzierung der Fraktionen im Rat der Stadt T.“ rechtswidrig ist.

Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Tatbestand

2Die Beteiligten streiten über die Rechtmäßigkeit eines Ratsbeschlusses des Beklagten vom 20. September 2023 betreffend die Neuregelung der Zuwendungen an die Fraktionen des Beklagten.

3Der Beklagte umfasst insgesamt 44 Ratsmitglieder mit sechs Ratsfraktionen: drei Fraktionen mit jeweils zwei Mitgliedern, die Klägerin mit zehn Mitgliedern, eine Fraktion mit elf Mitgliedern und eine weitere Fraktion mit 15 Mitgliedern.

4Im Jahr 2023 bildete sich eine dritte Ratsfraktion mit zwei Mitgliedern. Dies nahm der Beklagte zum Anlass, die Richtlinien über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen neu zu regeln.

5Die am 20. September 2023 beschlossenen „Richtlinien zur Finanzierung der Fraktionen im Rat der Stadt T.“ sahen die Gewährung unterschiedlicher Zuwendungen vor: Zum einen erhielten die Fraktionen sächliche Zuwendungen (Sachmittel), wie beispielsweise die mietfreie Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Fraktionsgeschäftsstelle und für die Durchführung von Fraktionssitzungen und Fraktionsveranstaltungen, die der Wahrnehmung der Fraktionsaufgaben dienen, sowie die Bereitstellung von Strom, Wasser und Heizung für diese Räume. Zum anderen erhielten die Fraktionen als Geldzuwendungen jährlich einen Sockelbetrag von 2.100,- Euro (175,- Euro pro Monat) und einen Pro-Kopf-Betrag von 300,- Euro (25,- Euro pro Monat). Zusätzlich wurde den Fraktionen ein Personalkostenzuschuss in Abhängigkeit von der Größe der Fraktion gewährt, wobei Fraktionen mit bis zu drei Mitgliedern jährlich 11.000,- Euro, Fraktionen mit vier bis zehn Mitgliedern jährlich 15.500,- Euro und Fraktionen mit mindestens elf Mitgliedern jährlich 25.000,- Euro erhielten.

6Den Richtlinien über die Fraktionszuwendungen lag die Annahme zugrunde, der Rat der Stadt T. setze sich aus sechs Fraktionen zusammen. Das Entstehen weiterer Fraktionen ziehe die entsprechende Erhöhung der Gesamtsumme der Zuwendungen, ggf. durch Beantragung einer überplanmäßigen Ausgabe, nach sich. Bei einer Reduzierung der Anzahl der Fraktionen würden die eingesparten Zuwendungen nicht auf die verbleibenden Fraktionen verteilt. Der Bedarfsermittlung lägen die Verwendungsnachweise der Fraktionen für das Jahr 2019 zugrunde.

7Dieselbe Zuwendungsregelung hatte der Beklagte bereits im Anschluss an die Kommunalwahlen im Jahr 2020 beschlossen, wobei die gewählten Abstufungen der Fraktionsgrößen bereits zuvor jahrelang praktiziert worden waren. Bereits im November 2020 hatte sich die Klägerin gegenüber dem Bürgermeister erfolglos gegen diese Zuwendungsverteilung gewandt und sie als gleichheitswidrig kritisiert. Im Frühjahr 2021 beanstandete sie die Regelung gegenüber dem Landrat des Kreises O.. Dieser lehnte ein kommunalaufsichtliches Tätigwerden ab, da er keine Rechtswidrigkeitsmängel des streitbefangenen Ratsbeschlusses sah. Wegen der diesbezüglichen Einzelheiten wird auf Blatt 199-217 der Beiakte / Heft 1 Bezug genommen.

8Nachdem sich die AfD

S.

-Ratsfraktion im Rat der Stadt T. im Jahr 2022 aufgelöst hatte, hatte er für die Zeit ab dem 1. März 2023 zwischenzeitlich eine andere Zuwendungsverteilung beschlossen, aufgrund der die Klägerin einer neu gebildeten Gruppe von Fraktionen mit acht bis elf Mitgliedern angehörte und höhere Personalkostenzuwendungen erhielt. Die zuvor auf die AfD

S.

-Fraktion entfallenen Zuwendungen wurden dabei unter den verbliebenen Fraktionen verteilt.

Im Vorfeld der Beschlussfassung vom 20. September 2023 war die überwiegende Mehrheit der Fraktionen des Beklagten wegen der zu erwartenden Mehrkosten einig, die erneute Überprüfung der Grundlage dieser Richtlinien sei notwendig. Die Klägerin favorisierte eine inhaltliche Neuregelung, wohingegen die überwiegende Mehrheit der Fraktionen eine Rückkehr zu der vormals geltenden Regelung bevorzugte. Dies war Thema in einer nichtöffentlichen Sitzung des Ältestenrates vom 28. August 2023 und wurde auch in der Sitzungsvorlage der Verwaltung vom 1. August 2023 zur Vorbereitung der Ratssitzung vom 20. September 2023 thematisiert.

10Im Nachgang dieser Ratssitzung, in der die Klägerin den Beschluss des Beklagten gerügt hatte, beantragte sie bei dem Bürgermeister der Stadt T. zur Vermeidung eines Kommunalverfassungsstreits vor dem Verwaltungsgericht, der Beklagte möge den Beschluss vom 20. September 2023 über die Fraktionszuwendungen („Richtlinien zur Finanzierung der Fraktionen im Rat der Stadt T.“) aufheben und die Verwaltung beauftragen, einen neuen Beschlussvorschlag zur Fraktionsfinanzierung vorzulegen, auf die Tagesordnung der Ratssitzung am 20. Dezember 2023 setzen und dementsprechend beschließen.

11Sie führte aus, der Rat übe das ihm bei der Bestimmung der Höhe der Zuwendungen zukommende Ermessen nur dann rechtmäßig aus, wenn die Verteilungsregelungen dem allgemeinen Gleichheitssatz genügten. Der Beschluss vom 20. September 2023 verletze ihren Anspruch auf Gleichbehandlung. Sie werde nach der beschlossenen Regelung künftig genauso behandelt wie eine Fraktion mit vier Mitgliedern, obwohl sie mehr als doppelt so groß sei. Andererseits erhalte eine Fraktion mit lediglich einem Mitglied mehr eine um 9.500,- Euro bzw. 61 % höhere Zuwendung. Ein sachlicher Grund für diese Ungleichbehandlung, der wegen der Zweckbindung der Zuwendungen nur in dem unterschiedlichen Bedarf der Fraktionen liegen könne, bestehe nicht. Zwar sei eine Differenzierung nach der Anzahl der Fraktionsmitglieder sachgerecht, weil sie sich an der typischerweise vorzufindenden Bedarfslage der Fraktionen oder Gruppen und an deren kommunalverfassungsrechtlicher Funktion orientiere. Die Einteilung in Gruppen müsse aber den bei größeren Fraktionen gegebenen Unterschied im Bedarf sachgerecht abbilden. Die Gleichbehandlung von Fraktionen mit vier und zehn Mitgliedern einerseits und die Ungleichbehandlung von zehn und elf Mitgliedern andererseits sei sachlich nicht ansatzweise gerechtfertigt.

12In der Sitzung vom 20. Dezember 2023 lehnte der Beklagte den Antrag der Klägerin ab.

13Die Klägerin hat am 16. Januar 2024 die vorliegende Klage erhoben. Zugleich hatte sie einen einstweiligen Rechtsschutzantrag, gerichtet auf einstweilige Neuentscheidung über die Fraktionszuwendungen, hilfsweise auf Feststellung der Rechtswidrigkeit des Beschlusses vom 20. September 2023, gestellt. Diesen Antrag hat die Kammer durch Beschluss vom 28. Mai 2024 – 15 L 72/24 – abgelehnt, da der Hauptantrag unzulässig und der Hilfsantrag mangels Eilbedürftigkeit unbegründet sei. Die dagegen zum Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen – 15 B 497/24 – erhobene Beschwerde blieb erfolglos.

14Zur Begründung ihrer Klage wiederholt und vertieft die Klägerin ihr vorgerichtliches Vorbringen und trägt ergänzend im Wesentlichen weiter vor, die Abgrenzung der Größenklassen sei willkürlich. Eine gewisse Pauschalierung und Typisierung sei zulässig. Auch eine gewisse Abstufung gerade an den Übergängen der Größenklassen mit der Folge von Sprüngen in der Zuwendungshöhe sei prinzipiell als systembedingt hinzunehmen. Hier sei aber nicht ansatzweise nachvollziehbar, wie die Unterschiede in der Fraktionsgröße die Unterschiede in den Zuwendungen rechtfertigen könnten. Tatsächlich sei die hier erfolgte Gruppenbildung lediglich die Verschleierung der offensichtlich gewollten Benachteiligung der klägerischen Fraktion bei der Fraktionszuwendung. Der Beschluss des Beklagten enthalte keine Begründung für die Gruppenbildung und begründe nicht, weshalb die nächstgrößere Fraktion mit elf Mitgliedern weiterhin denselben Sockelbetrag wie zuvor, die Klägerin demgegenüber einen deutlich geringeren Betrag erhalten solle. Auch wenn man die gesamte Höhe der Zuwendungen in den Blick nehme, sei die Differenzierung nicht sachgerecht bzw. ein sachlicher Grund für diese nicht erkennbar. Die Differenz von fünf Mitgliedern zwischen der größten und der zweitgrößten Fraktion führe für die größte Fraktion jährlich zu 1.500,- Euro höheren Zuwendungen. Die Differenz zwischen ihr und der zweitgrößten Fraktion im Umfang von einem Fraktionsmitglied führe zu 9.800,- Euro höheren Zuwendungen. Auch wenn man die Personalkosten in ein direktes Verhältnis zum einzelnen Fraktionsmitglied setze, bestehe eine sachlich nicht gerechtfertigte Differenzierung. So entfielen bei Fraktionen mit zwei Mitgliedern auf jedes Mitglied Zuwendungen in Höhe von 5.500,- Euro. Sie selbst erhalte je Fraktionsmitglied Zuwendungen in Höhe von 1.550,- Euro. Die nächstgrößere Fraktion erhalte je Fraktionsmitglied Zuwendungen in Höhe von 2.272,- Euro, die größte Fraktion in Höhe von 1.666,- Euro.

15Die Klägerin beantragt,

16es wird festgestellt, dass der Beschluss des Beklagten vom 20. September 2023 „Richtlinien zur Finanzierung der Fraktionen im Rat der Stadt“ rechtswidrig ist.

17Der Beklagte beantragt,

18die Klage abzuweisen.

19Zur Begründung führt er an, gegen die vorgenommenen Abstufungen sei nichts zu erinnern. Die Vereinbarkeit einer Abstufung zwischen dreiköpfigen Fraktionen und solchen mit vier bis neun Mitgliedern mit dem Grundsatz der Chancengleichheit hätten das Verwaltungsgericht Düsseldorf (1 K 6855/10) und das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (15 A 1676/15) bestätigt. Auch die weitere Abstufung „Fraktionen mit mehr als zehn Ratsmitgliedern“ sei sachgerecht. In der Rechtsprechung sei anerkannt, je mehr Ratsmitglieder eine Fraktion habe, desto mehr Aufgaben in der Ratsarbeit seien zu leisten. Dies bedinge einen höheren Kostenschlüssel. Sprünge in der Zuwendungshöhe an den Übergängen der Größenklassen seien bei derartigen Abstufungen prinzipiell als systembedingt hinzunehmen. Das Fehlen weiterer Abstufungen sei sachgerecht. Von einer degressiv-proportionalen Zunahme des Sach- und Personalaufwands bei steigender Fraktionsmitgliederzahl auszugehen und damit keine streng proportionale Staffelung vorzusehen sei nicht sachwidrig. Nach dem Erlass „Zuwendungen kommunaler Körperschaften und Fraktionen der Vertretung“ komme ein Modell einer degressiv-proportionalen Regelung in Betracht, welche die ersten Mitglieder einer Fraktion stärker gewichte.

20Vorliegend sei bei den Gruppengrößen ein gewisser Sprung der Personalkostenzuschüsse enthalten. Diese relativierten sich mit steigender Mitgliederzahl. Die Sprünge seien systembedingt, bei denen die ersten Mitglieder stärker gewichtet würden als nachfolgende. Dies sei vom Ermessensspielraum gedeckt und keine willkürliche Entscheidung. Insbesondere habe mit dem gefassten Entschluss keine Benachteiligung der Fraktion der Klägerin erfolgen sollen. Ausweislich der Sitzungsvorlage gehe die Überprüfung der Richtlinien auf die Neugründung einer weiteren Ratsfraktion und die damit einhergehenden Mehrkosten zurück. Die Klägerin habe selbst in ihrem Antrag den überparteilichen Konsens betreffend den Handlungsbedarf und die zu vermeidende Steigerung der Gesamtausgaben für die Fraktionszuwendung angeführt. Dem sei er nachgekommen, wenn auch mit einem von der Klägerin unerwünschten Ergebnis zu den festgelegten Höhen der Personalkostenzuschüsse. Die Festlegung der konkreten Höhe der Zuschüsse werde im Verwaltungsvorgang auf Seiten 247-249 dokumentiert. Die dort veranschlagten Wochenarbeitszeiten seien seit Jahren zugrunde gelegt und bis zu den Wahlen 2020 einstimmig beschlossen worden. Die ermittelten Summen seien aufgrund der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und vor dem Hintergrund des nicht bestehenden Anspruchs auf eine Vollkostenerstattung nicht voll ausgeschöpft worden. Das neue Zuwendungssystem entspreche den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

21Auch die gewählten Größenklassen und Zuwendungshöhen seien seit Jahren so angewandt worden und hätten sich bewährt. Bereits seit dem Jahr 2009 sähen seine Richtlinien zur Finanzierung der Fraktionen vor, unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung von Fraktionen und der Anzahl der jeweiligen Fraktionsmitglieder die Personalkosten auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst festzulegen. Grundlage seien die tatsächlichen Personalaufwendungen der Fraktionen für die Entgeltgruppe VI Entwicklungsstufe V des TVöD. Seit Geltung der Richtlinien sei dabei zwischen Fraktionen mit bis zu drei Ratsmitgliedern, Fraktionen mit mehr als drei und bis zu zehn Ratsmitgliedern und Fraktionen mit mehr als zehn Ratsmitgliedern unterschieden worden und für sie seit 2009 ein Viertel bzw. ein Drittel bzw. die Hälfte der Wochenarbeitszeit angesetzt worden.

22Die Verwendungsnachweise als wesentliche Grundlage für die Bedarfsüberprüfung hätten in den Folgejahren keine Über- oder Unterfinanzierung der Fraktionen gezeigt. Teilweise seien Sachaufwendungen bis zur Hälfte nicht ausgeschöpft worden. Teilweise aufgetretene Überschreitungen bei den Personalaufwendungen – die nur rund 1.000,- Euro betragen hätten – hätten mit den Zuwendungen für Sachkosten verrechnet werden können. Ab dem Jahr 2020 seien die Personalkosten anhand der Tabellen „Arbeitgeberaufwand 2020 für Fraktionen“ auf 11.000,- Euro, 15.500,- Euro und 25.000,- Euro erhöht worden. Die streitige Rückkehr zu der vormaligen Regelungslage sei zur Vermeidung einer höheren Belastung des Haushalts mehrheitlich beschlossen worden. Die Beschlussfassung aus dem Jahr 2020 sei durch die kommunale Aufsichtsbehörde unbeanstandet geblieben.

23Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte, den Verwaltungsvorgang und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen.

24Entscheidungsgründe

25I. Die Klage hat Erfolg. Sie ist zulässig (1.) und begründet (2.).

261. Die Klage ist zulässig.

27Die Klage des sogenannten Organstreitverfahrens im Kommunalverfassungsstreit ist als Feststellungsklage statthaft. Gemäß § 43 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) kann durch Klage die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses begehrt werden, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an der baldigen Feststellung hat. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind unter einem feststellungsfähigen Rechtsverhältnis die rechtlichen Beziehungen zu verstehen, die sich aus einem konkreten Sachverhalt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Norm für das Verhältnis von (natürlichen oder juristischen) Personen untereinander oder einer Person zu einer Sache ergeben. Gegenstand der Feststellungsklage muss ein streitiges konkretes Rechtsverhältnis sein. Die Beteiligten müssen über die Anwendung einer Rechtsnorm auf einen bestimmten, überschaubaren, gerade auch den jeweiligen Kläger betreffenden Sachverhalt streiten und dürfen den Verwaltungsgerichten nicht lediglich abstrakte Rechtsfragen, die sich auf der Grundlage eines nur erdachten oder als möglich vorgestellten Sachverhalts stellen, zur Klärung vorlegen.

28Vgl. BVerwG, Urteile vom 28. Januar 2010 – 8 C 19.09 –, juris Rn. 24, vom 25. Oktober 2017 – 6 C 46.16 –, juris Rn. 12, und vom 24. Mai 2022 – 6 C 9.20 –, juris Rn. 10 f., jeweils m.w.N.

29An diesen Maßgaben gemessen liegt ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis vor. Die Beteiligten streiten über die Anwendung der im öffentlich-rechtlichen Sonderrecht des Staates enthaltenen Norm des § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) auf den konkreten Sachverhalt, ob der streitgegenständliche Ratsbeschluss den Anforderungen der gesetzlichen Regelung genügt.

30Beteiligte eines solchen Rechtsverhältnisses können auch kommunale Organe oder Organteile als Träger organisationsinterner Rechte sein. Ein Rechtsverhältnis im Sinne des § 43 Abs. 1 Alt. 1 VwGO umfasst auch die Rechtsbeziehungen innerhalb von Organen einer juristischen Person und damit auch einer kommunalen Vertretungskörperschaft. Gegenstand der Überprüfung im Rahmen eines kommunalrechtlichen Organstreits kann auch ein Ratsbeschluss sein, wenn und soweit er die Rechte kommunaler Organe oder Organteile konkretisiert oder nachteilig betrifft.

31Vgl. OVG NRW, Urteile vom 17. Februar 2017 – 15 A 1676/15 –, juris Rn. 55, vom 8. Oktober 2002 – 15 A 3691/01 –, juris Rn. 22, und vom 5. Februar 2002 – 15 A 2604/99 –, juris; VG Düsseldorf, Urteil vom 16. Mai 2022 – 1 K 1296/21 –, juris Rn. 17; VG Gelsenkirchen, Urteil vom 16. Februar 2007 – 15 K 1356/06 –, juris Rn. 31.

32Dies ist hier der Fall. Der angefochtene Ratsbeschluss konkretisiert den Anspruch der Klägerin auf Fraktionszuwendungen aus § 56 Abs. 3 GO NRW für den Zeitraum ab dem 1. Oktober 2024 bis zum Ende der X. Wahlperiode der Art und Höhe nach. Im Vergleich zur der vorherigen Sachlage aufgrund des Ratsbeschlusses vom 15. Februar 2023 verringert sich die ihr zustehende Zuwendungshöhe.

33Die Klägerin ist klagebefugt. § 56 Abs. 3 GO NRW, wonach die Gemeinde den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gewährt, verleiht der Klägerin ein subjektives Organrecht in Gestalt einer innerorganisatorischen Anspruchsnorm.

34Die Klägerin kann geltend machen, der in Rede stehende Ratsbeschluss vom 20. September 2023 verletze sie in ihrem Organrecht. Zugleich kann sie geltend machen, andere konkurrierende Fraktionen seien durch die getroffene Verteilungsregelung zu ihren Lasten gleichheitswidrig begünstigt.

35OVG NRW, Urteil vom 8. Oktober 2002 – 15 A 3691/01 –, juris Rn. 28, m.w.N.

36Dies erscheint möglich. Aufgrund der in dem Ratsbeschluss festgelegten Staffelung anhand der Fraktionsgröße und der darin festgelegten Personalkostenzuwendungen erhält die Klägerin jährlich 4.500,- Euro weniger an Personalkostenzuwendungen als in dem Zeitraum bis zum 30. September 2023 und 9.500,- Euro weniger an Personalkostenzuwendungen als die um ein Ratsmitglied größere CDU

X.

-Fraktion.

Die Klage ist gegen den richtigen Beklagten gerichtet. Im Organstreitverfahren ist dies der intrapersonale Funktionsträger, demgegenüber die mit der Organklage beanspruchte Innenrechtsposition bestehen soll.

38OVG NRW, Urteil vom 17. Februar 2017 – 15 A 1676/15 –, juris Rn. 47.

39Das jeweilige Organ beziehungsweise der jeweilige Organteil ist selbst passiv prozessführungsbefugt. Die Beteiligten sind analog § 61 Nr. 2 VwGO beteiligtenfähig und analog § 62 Abs. 3 VwGO prozessfähig, jeweils als Vertreter für ihre jeweilige Organfunktion.

40Die Klägerin hat angesichts der fortdauernden Auswirkungen des streitbefangenen Ratsbeschlusses auch das in § 43 Abs. 1 VwGO vorausgesetzte berechtigte Interesse an der begehrten Feststellung und kann sich auf ein Rechtsschutzbedürfnis für die erhobene Klage berufen.

41Sie hat den zwischen den Beteiligten im für die Beurteilung der Sachurteilsvoraussetzung maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung zu beachtenden Grundsatz der behördlichen Vorbefassung,

42vgl. BVerwG, Urteile vom 16. März 2016 – 6 C 66.14 –, juris Rn. 21, vom 13. Dezember 2017 – 6 A 6.16 –, juris Rn. 11, und Beschluss vom 22. November 2021 – 6 VR 4.21 –, juris Rn. 9,

43bzw. den gleichbedeutenden im Kommunalverfassungsstreit zu beachtenden Grundsatz der Organtreue,

44vgl. dazu nur OVG NRW, Urteil vom 12. Mai 2021 – 15 A 2079/19 –, juris Rn. 56 ff., Beschluss vom 17. Mai 2017 – 15 A 1008/16 –, juris Rn. 9; VG Gelsenkirchen, Urteil vom 7. April 2020 – 15 K 2442/19 –, juris Rn. 59 ff.,

45gewahrt. Sie hat noch in der Ratssitzung vom 20. September 2023 den beklagten Beschluss als rechtswidrig zu Protokoll gerügt.

462. Die Klage ist begründet.

47Der auf der Grundlage der Sitzungsvorlage Drs. X/0796 vom 1. August 2023 gefasste Beschluss des Beklagten vom 20. September 2023 ist rechtswidrig. Er verletzt die Klägerin in den ihr durch § 56 Abs. 3 GO NRW verliehenen Organrechten.

48a) Die Klägerin hat einen strikten Anspruch auf Fraktionszuwendungen aus Haushaltsmitteln. Dies folgt aus § 56 Abs. 3 GO NRW. Danach gewährt die Gemeinde den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen sind in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

49Fraktionszuwendungen dürfen den Fraktionen danach nicht vollständig verwehrt werden. § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt jedoch auch keinen Anspruch auf Vollkostenerstattung.

50Vgl. OVG NRW, Urteile vom 8. Oktober 2002 – 15 A 3691/01 –, juris, Rn. 34 (zu Kreistagsfraktionen), und vom 17. Februar 2017 – 15 A 1676/15 –, juris Rn. 68, Beschluss vom 27. Juli 2007 – 15 A 931/07 –, juris Rn. 10; VG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2024 – 1 K 8219/22 –, juris Rn. 34; VG Gelsenkirchen, Urteil vom 16. Februar 2007 – 15 K 1356/06 –, juris Rn. 51.

51Dies ließe den Umstand, dass den Fraktionen weitere Finanzierungsquellen, wie etwa Finanzmittel der hinter ihnen stehenden Parteien und Wählervereinigungen, Spenden Einzelner und Umlagen der Fraktionsmitglieder, zur Verfügung stehen, außer Betracht.

52Vgl. VG Gelsenkirchen, Urteil vom 16. Februar 2007 – 15 K 1356/06 –, juris Rn. 51.

53Die Frage, ob den Fraktionen eine angemessene Mindestausstattung der sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung zu gewähren ist, die ihnen die Wahrnehmung der ihnen durch die Gemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben ermöglicht, oder ob ihnen ein Anspruch auf Existenzsicherung nicht zusteht,

54vgl. OVG NRW, Urteil vom 17. Februar 2017 – 15 A 1676/15 –, juris Rn. 68, Beschluss vom 27. Juli 2007 – 15 A 931/07 –, juris Rn. 10, gegen einen Anspruch auf Existenzsicherung; a.A. VG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2024 – 1 K 8219/22 –, juris Rn. 28; Kleerbaum/Palmen, Gemeindeordnung NRW, 4. Auflage 2024, § 56 Rn. V.3,

55ist vorliegend nicht entscheidungserheblich.

56Da das der Klägerin zugewiesene Recht auf Fraktionszuwendungen dieser nicht um ihrer selbst willen, sondern letztlich der Gemeinde im öffentlichen Interesse zugewiesen ist, hat sich die Lösung von Zuteilungskonflikten von Fraktionen und Gruppen an dem unabweisbaren Bedürfnis der Gemeinde an der Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Funktions- und Arbeitsfähigkeit von Verwaltung und Rat zu orientieren.

57OVG NRW, Urteil vom 17. Februar 2017 – 15 A 1676/15 –, juris Rn. 82, und Beschluss vom 19. Januar 2010 – 15 B 1810/09 –, juris Rn. 17.

58Die Bestimmung der Zuwendungshöhe steht im pflichtgemäßen Ermessen des Rates.

59Vgl. OVG NRW, Urteile vom 8. Oktober 2002 – 15 A 3691/01 –, juris, Rn. 33 ff. (zu Kreistagsfraktionen), und vom 17. Februar 2017 – 15 A 1676/15 –, juris Rn. 67 f., Beschluss vom 27. Juli 2007 – 15 A 931/07 –, juris Rn. 10; VG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2024 – 1 K 8219/22 –, juris Rn. 34; VG Gelsenkirchen, Urteil vom 16. Februar 2007 – 15 K 1356/06 –, juris Rn. 51.

60Besteht kein Anspruch auf eine Vollkostenerstattung, folgt hieraus zugleich, dass zur Bestimmung der Höhe der Zuwendungen keine spezielle, kostenscharfe Bedarfsanalyse, d.h. Untersuchung der den einzelnen Fraktionen tatsächlich entstehenden Kosten, anzustellen ist. Das dem Rat bei der Verteilung der Zuwendungen zustehende Regelungsermessen erlaubt vielmehr eine generalisierende und typisierende Betrachtungsweise. Hierbei muss sich die Verteilungsentscheidung des Rates stets auf die für die Fraktionsgeschäftsführung erforderlichen Tätigkeiten beziehen und beschränken; sie darf weder zu einer verdeckten Parteienfinanzierung noch zu einer (zusätzlichen) Aufwandsentschädigung für die einzelnen Ratsmitglieder werden.

61Vgl. BVerwG, Urteil vom 5. Juli 2012 – 8 C 22.11 –, juris Rn. 29; OVG NRW, Urteil vom 17. Februar 2017 – 15 A 1676/15 –, juris Rn. 74; Beschluss vom 22. Januar 2010 – 15 B 1797/09 –, juris Rn. 21; VG Düsseldorf, Urteile vom 13. September 2024 – 1 K 8219/22 –, juris Rn. 36, und vom 15. Dezember 2017 – 1 K 8730/16 –, juris, Rn. 52.

62Der Rat übt das ihm eingeräumte Ermessen nur dann rechtmäßig aus, wenn die Verteilungsregelungen über die Zuwendungen an Fraktionen dem allgemeinen Gleichheitssatz genügen. Der allgemeine Gleichheitssatz gebietet, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches nach seiner Eigenart verschieden zu behandeln. Der Gesetz- oder sonstige Normgeber muss damit für seine Unterscheidungen und Nichtunterscheidungen einen vernünftigen, sich aus der Natur der Sache ergebenden oder sonstwie einleuchtenden Grund angeben können. Dies gilt für Belastungen und Begünstigungen gleichermaßen. Fraktionszuschüsse sind zweckgebundene Zuwendungen. Sie dienen dazu, die sächlichen und personellen Aufwendungen der Fraktionen für ihre Geschäftsführung ganz oder teilweise zu decken und sind hierauf begrenzt. Damit ist der sachliche Grund für Differenzierungen bei der Bemessung dieser Zuschüsse vorgegeben. Auch wenn die Gemeinde keine kostendeckenden Zuschüsse vorsieht, müssen die gewährten Mittel unter den Fraktionen nach einem Maßstab verteilt werden, der sich willkürfrei an deren tatsächlichem oder erwartbarem Bedarf für ihre Geschäftsführung orientiert. Nichts Anderes gilt, wenn man den allgemeinen Gleichheitssatz in der besonderen Ausprägung als Grundsatz der Chancengleichheit versteht. Fraktionszuschüsse wahren die Chancengleichheit, wenn sie sich in dem beschriebenen Sinn nach ihrem gesetzlichen Zweck bemessen und hierauf beschränken.

63Vgl. BVerwG, Urteil vom 5. Juli 2012 – 8 C 22.11 –, juris Rn. 16 f.; OVG NRW, Urteile vom 17. Februar 2017 – 15 A 1676/15 –, juris Rn. 70, und vom 8. Oktober 2002 – 15 A 3691/01 –, juris Rn. 36 (zu Kreistagsfraktionen); Beschlüsse vom 22. Januar 2010 – 15 B 1797/09 –, juris Rn. 17, und vom 19. Januar 2010 – 15 B 1810/09 –, juris Rn. 15.

64Die Gewährung von Finanzmitteln an Fraktionen darf überdies mit Blick auf den Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit aus Art. 28 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes – GG –nicht dazu führen, dass die in Fraktionen zusammengeschlossenen Mandatsträger bei der Wahrnehmung ihres Mandats gegenüber fraktionslosen Mandatsträgern ungleich bevorzugt werden. Wo dies unvermeidliche Folge der Fraktionsbildung ist, bedarf es kompensatorischer – nicht notwendig geldwerter – Maßnahmen zugunsten der Fraktionslosen, um die Gleichheit der Mandatswahrnehmung wiederherzustellen. Gleiches gilt im Vergleich von Mitgliedern großer mit Mitgliedern kleiner Fraktionen. Auch hier dürfen Zuwendungen an die Fraktionen die grundsätzliche Gleichheit der Mandatswahrnehmung, die aus dem Grundsatz der Gleichheit der Wahl fließt, nicht beeinträchtigen und müssen andernfalls kompensiert werden.

65Vgl. BVerwG, Urteil vom 5. Juli 2012 – 8 C 22.11 –, juris Rn. 20; OVG NRW, Urteil vom 17. Februar 2017 – 15 A 1676/15 –, juris Rn. 72.

66Ist mit Art. 3 Abs. 1 GG demgemäß nur ein Verteilungsmaßstab vereinbar, der sich an den für die Fraktionsgeschäftsführung entstehenden sächlichen und personellen Aufwendungen orientiert, kann etwa eine rein proportionale Verteilung nach der Fraktionsstärke bei unterschiedlich großen Fraktionen nur gleichheitsgemäß sein, wenn den Fraktionen kein „fixer“ Aufwand – d. h. ein Sockelbedarf – unabhängig von ihrer Größe entsteht oder wenn dieser doch regelmäßig nicht ins Gewicht fällt.

67Vgl. BVerwG, Urteil vom 5. Juli 2012 – 8 C 22.11 –, juris Rn. 21; OVG NRW, Urteile vom 17. Februar 2017 – 15 A 1676/15 –, juris Rn. 76, und vom 8. Oktober 2002 – 15 A 3691/01 –, juris Rn. 44.

68Im Übrigen ist der Verteilungsmaßstab der Proportionalität bei Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen weder als alleinige noch als zwingend vorrangige Größe vorgegeben. Er ist kein Selbstzweck. Gleichwohl kann er in einem ausgewogenen, verschiedene Parameter berücksichtigenden, Zuwendungssystem ein sachgerechtes Verteilungskriterium sein.

69Vgl. OVG NRW, Urteile vom 17. Februar 2017 – 15 A 1676/15 –, juris Rn. 78, und vom 8. Oktober 2002 – 15 A 3691/01 –, juris Rn. 43 ff. (zu Kreistagsfraktionen); Beschluss vom 19. Januar 2010 – 15 B 1810/09 –, juris Rn. 15.

70Der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz verbietet es auch nicht, die Höhe der Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen in Abhängigkeit von deren Mitgliederzahl zu staffeln. Eine solche Differenzierung ist sachgerecht, weil sie sich an der typischerweise vorzufindenden Bedarfslage der Fraktionen oder Gruppen und an deren kommunalverfassungsrechtlicher Funktion orientiert. Diese Funktion besteht in der Bündelung und Koordinierung der Arbeit des Rats und seiner Ausschüsse. Sowohl der Sach- als auch der Personalaufwand, den diese Koordinierung erfordert, hängen zumindest zu einem erheblichen Teil von der Zahl der Ratsmitglieder ab, deren Meinungsbildung und Entscheidung in der geschilderten Weise zu bündeln ist. Nicht nur die Kosten für Papier, Porto, Telefon und Ähnliches (Sachaufwand), sondern auch der Zeitbedarf einer angestellten Geschäftsführungskraft bei der Vor- und Nachbereitung von Sitzungen durch Erstellung und Übermitteln schriftlicher Beratungsvorlagen, Einladungen usw. steigt und sinkt – vorbehaltlich eines größenunabhängigen fixen Bedarfs – in Abhängigkeit von der Anzahl der Personen, deren Arbeit zu koordinieren ist.

71Vgl. OVG NRW, Urteile vom 17. Februar 2017 – 15 A 1676/15 –, juris Rn. 80, und vom 8. Oktober 2002 – 15 A 3691/01 –, juris Rn. 43 (zu Kreistagsfraktionen); VG Gelsenkirchen, Urteil vom 16. Februar 2007 – 15 K 1356/06 –, juris Rn. 68; VG Köln, Beschluss vom 9. Dezember 2004 – 4 L 2979/04 –, juris Rn. 13 f.

72Der Rat übt das ihm eingeräumte Ermessen mit anderen Worten nur dann rechtmäßig aus, wenn die Verteilungsregelungen über die Zuwendungen an Fraktionen dem verfassungsrechtlichen Willkürverbot und dem allgemeinen Gleichheitssatz genügen, der nicht nur für das rechtliche Verhältnis zwischen Bürger und Staat, sondern als Bestandteil des allgemeinen Rechtsstaatsgebots (Art. 20 Abs. 3 GG) auch im Verhältnis der Organe und Organteile einer Gemeinde zueinander gilt.

73Vgl. BVerwG, Urteil vom 5. Juli 2012 – 8 C 22.11 –, juris; OVG NRW, Beschluss vom 22. Oktober 2010 – 15 B 1797/09 –, juris Rn. 17; VG Düsseldorf, Urteile vom 13. September 2024 – 1 K 8219/22 –, juris Rn. 38, und vom 15. Dezember 2017 – 1 K 8730/16 –, juris Rn. 48.

74Die Entscheidung darüber, in welcher Form und in welcher Höhe den Fraktionen Zuwendungen aus Haushaltsmitteln gewährt werden sollen, unterliegt der gerichtlichen Überprüfung bei alledem grundsätzlich nur in materiell-rechtlicher Hinsicht. Insoweit gelten dieselben Grundsätze, die auch bei der gerichtlichen Überprüfung kommunaler Rechtssetzungsakte anzuwenden sind. Gegenstand der Prüfung sind nur diese Rechtssetzungsakte als solche, also das Ergebnis des Rechtssetzungsverfahrens, nicht aber das Verfahren als solches. Die subjektiven Vorstellungen und Motive der am Verfahren beteiligten Organe oder Personen sind unbeachtlich; nur die objektive Unvereinbarkeit des sachlichen Inhalts der Norm mit höherrangigem Recht führt zu ihrer Ungültigkeit.

75Vgl. OVG NRW, Urteil vom 8. Oktober 2002 – 15 A 3691/01 –, juris Rn. 45; VG Arnsberg, Urteil vom 6. März 2009 – 12 K 2300/08 –, juris Rn. 54.

76b) Der angegriffene Ratsbeschluss des Beklagten vom 20. September 2023 genügt nicht den oben genannten Maßstäben und Anforderungen des § 56 Abs. 3 GO NRW.

77aa) Das vom Beklagten beschlossene System der Fraktionszuwendungen begegnet in seiner Grundstruktur zunächst keinen durchgreifenden rechtlichen Bedenken.

78Das Modell der Fraktionszuwendungen in der Stadt T. beruht auf vier Komponenten: Sachmittel, einem mitgliederunabhängigen monatlichen Sockelbetrag von 175,- Euro (2.100,- Euro jährlich), einer monatlichen Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von 25,- Euro (300,- Euro jährlich) und einer Personalkostenzuwendung, gestaffelt nach der Fraktionsgröße. Diese sind isoliert betrachtet bzw. in der Kombination Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschale vom Ansatz her nicht zu beanstanden.

79(1) Die Pro-Kopf-Pauschale trägt dem durch eine größere Mitgliederzahl gestiegenen Verwaltungs- und Koordinierungsaufwand Rechnung. Die erfolgte Staffelung der Zuwendungsbeträge anhand der Mitgliederzahlen der Ratsfraktionen ist mit dem Grundsatz der Chancengleichheit vereinbar, da hier ein einheitlicher, pauschalierter Grundbetrag als im Ergebnis nicht übermäßig ins Gewicht fallender Sockelbetrag,

80vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 5. Juli 2012 – 8 C 22.11 –, juris Rn. 21,

81an jede Fraktion ausgezahlt wird. Die Kombination aus Sockelbetrag und Pro-Kopf-Betrag trägt der sachgerechten Differenzierung nach der Fraktionsgröße Rechnung.

82Vgl. VG Gelsenkirchen, Urteil vom 16. Februar 2007 – 15 K 1356/06 –, juris Rn. 68.

83(2) Nach den oben genannten Maßstäben ist grundsätzlich weiter nicht zu beanstanden, dass der Beklagte darüber hinaus – als weitaus größten Zuwendungsposten – Personalkostenzuwendungen gewährt und hinsichtlich deren Höhe eine Staffelung nach der jeweiligen Fraktionsgröße vorgenommen hat.

84bb) Der streitgegenständliche Ratsbeschluss verstößt jedoch durch die konkrete Gruppeneinteilung der Fraktionen ihrer Größe nach (dazu (1)) und mit seiner Regelung zu der Höhe der Personalkostenzuwendungen (dazu (2)) gegen den Allgemeinen Gleichheitsgrundsatz.

85(1) Nach der in Rede stehenden Zuwendungsregelung bestehen drei Fraktionsgrößen, denen unterschiedliche Personalkostenzuwendungen zugeordnet werden: Fraktionen bis zu drei Mitglieder erhalten 11.000,- Euro jährlich, Fraktionen mit vier bis zehn Mitgliedern erhalten 15.500,- Euro jährlich und Fraktionen mit mehr als zehn Mitgliedern erhalten 25.000,- Euro pro Jahr.

86Die Abstufung zwischen dreiköpfigen und vierköpfigen Fraktionen begegnet keinen durchgreifenden Bedenken im Hinblick auf den Grundsatz der Chancengleichheit. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Steigerung von drei auf vier Mitglieder prozentual größer ist als die Steigerung von fünf auf sechs oder von acht auf neun, was eine Abstufung im zahlenmäßig unteren Segment der Fraktionen nicht als sachwidrig erscheinen lässt.

87Vgl. insoweit auch VG Düsseldorf, Urteil vom 9. September 2011 – 1 K 6855/10 –, juris Rn. 42 ff.

88Jedoch verstößt die in dem Beschluss vorgenommene weitere Abstufung zwischen Fraktionen mit zehn und Fraktionen mit elf Mitgliedern zu Lasten der Klägerin und zu Gunsten der nächstgrößeren Fraktion gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung (Art. 3 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG) sowie den Grundsatz der Chancengleichheit (vgl. Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG).

89Die Klägerin kann insoweit zwar nicht mit Erfolg anführen, die Abstufung zwischen Fraktionen mit zehn und solchen mit elf Mitgliedern sei mit der Intention beschlossen worden, sie zu benachteiligen. Diese Abstufung bestand bereits vor der Kommunalwahl 2020, zu einem Zeitpunkt, in dem die Klägerin selbst noch über weniger Ratsmitglieder verfügte als gegenwärtig. Ebenso wenig kann sie mit Erfolg anführen, eine gezielte Benachteiligung liege darin, sie sei die einzige Fraktion in ihrer Gruppe. Angesichts der bereits mehrere Jahre vor der Kommunalwahl 2020 bestehenden und – mit Ausnahme der Zeit vom 1. März 2023 bis zum 30. September 2023 – unveränderten Abstufungen bei den Fraktionsgrößen als Bemessungswert für die Personalkostenzuwendungen stellt sich dieser Umstand vielmehr als tatsächliche Auswirkung der Kommunalwahl 2020 dar, aufgrund der sie derzeit mit zehn Ratsmitgliedern im Beklagten vertreten ist.

90Der Beklagte vermochte indes keinen sachlichen, vernünftigen, sich aus der Sache ergebenden oder sonstwie einleuchtenden Grund für die vorgenommene Abstufung ausgerechnet zwischen Fraktionen mit zehn und solchen mit elf Mitgliedern angeben. Für die Ungleichbehandlung beider Fraktionen – der Klägerin und der nächstgrößeren Fraktion – bedarf es jedoch eines solchen Grundes. Weder liegt auf der Hand, dass eine Fraktion mit zehn Mitgliedern einen derart anderen – geringeren – Personalbedarf haben soll als eine Fraktion mit elf Mitgliedern und die Staffelung nach Fraktionsgröße gerade an dieser Stelle eine Abstufung vorzunehmen geboten sei, noch erweist sich dies aus sich heraus als einleuchtend: Zum einen unterscheidet sich der prozentuale Zuwachs von zehn auf elf Mitglieder (+10 %) nicht wesentlich von dem prozentualen Zuwachs einer Fraktion von neun auf zehn Mitglieder (etwa +11 %) oder von elf auf zwölf Mitglieder (etwa +9 %). Zum anderen besteht zwischen Fraktionen mit zehn und solchen mit elf Mitgliedern auch kein wesentlicher Größenunterschied in Relation zur Gesamtgröße des Rates (22,72 % bzw. 25 %), der den Zuwachs an Personalbedarf aus sich heraus erklären könnte.

91Die Gemeindeordnung als gesetzlicher Anknüpfungspunkt hält ebenfalls keine Regelung bereit, die eine entsprechende Differenzierung, wie sie der Beklagte in dem streitgegenständlichen Beschluss getroffen hat, auch hinsichtlich der Größe der Fraktionen in Relation zur Größe des Rats, zu tragen geeignet wäre.

92Insgesamt vermag die Berücksichtigung der weiteren Komponenten der Fraktionszuwendungen die durch die Abstufungen und Zuwendungshöhen entstandene Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung nicht auszugleichen. Denn bei den Personalkostenzuwendungen handelt es sich um den mit Abstand höchsten Zuwendungsposten, der sich entscheidend auf die Höhe der Gesamt-Fraktionszuwendungen auswirkt.

93Der Beklagte hat zudem weder einen vernünftigen, sachlichen oder sonstwie einleuchtenden Grund geltend gemacht noch ist ein solcher ersichtlich, warum die geldlichen Gesamtzuwendungen der nur ein Mitglied mehr umfassenden nächstgrößeren Fraktion um 9.800,- Euro höher ausfallen als die der Klägerin, wohingegen die gesamten Geldzuwendungen der Klägerin im Vergleich zu einer Fraktion mit zwei oder drei Mitgliedern und damit um sieben bzw. acht Mitglieder kleineren Fraktion lediglich 6.900,- Euro bzw. 6.600,- Euro mehr betragen. Auch auf das einzelne Ratsmitglied bezogen fehlt es an einem sachlichen Grund dafür, dass auf ein Mitglied der Klägerin 1.550,- Euro an Personalkostenzuwendung entfällt, auf ein Mitglied der nächstgrößeren Fraktion hingegen ein Betrag von 2.272,73 Euro. Dabei handelt es sich – bezogen auf das einzelne Fraktionsmitglied – um eine Steigerung von 46,6 %.

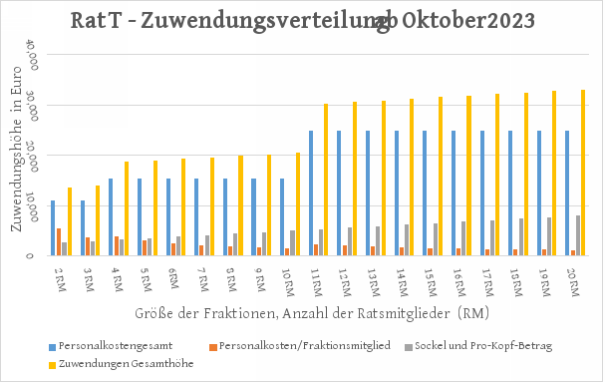

94Die Verteilungsentscheidung der Fraktionszuwendungen durch den angefochtenen Ratsbeschluss stellt sich bei einer Betrachtung möglicher Fraktionsgrößen hinsichtlich der Gesamthöhe der Zuwendungen, der gesamten Personalkosten, der auf das einzelne Fraktionsmitglied rechnerisch entfallenden Personalkosten sowie hinsichtlich des Sockel- und Pro-Kopf-Betrages wie folgt dar:

95

Vor dem Hintergrund, dass eine Steigerung dieser Größenordnung weder dem als sachgerechten Verteilungsmaßstab anerkannten Kombinationsmodell von größenunabhängigem Sockelbetrag und einem Pro-Kopf-Betrag noch dem anerkannten Verteilungsmodell einer degressiv-proportionalen Regelung entspricht, in welchem beispielsweise die ersten vier oder fünf Mitglieder einer Fraktion stärker gewichtet werden als die zweiten und diese wiederum stärker als die dritten vier oder fünf Mitglieder, und so fort,

97vgl. BVerwG, Urteil vom 5. Juli 2012 – 8 C 22.11 –, juris Rn. 30,

98erschließt sich ein sachlicher Grund für die hier vorgenommene Differenzierung nicht.

99Soweit der Beklagte darauf abgestellt hat, diese Regelung habe seit Jahren bestanden und sich bewährt, vermag dies die offenkundige Diskrepanz zwischen einem Mitgliederzuwachs von 10 % und einem Bedarfszuwachs an Personalkostenzuwendungen von 61 % nicht zu erklären, zumal er – wie oben aufgezeigt – keinen sachlichen Grund dafür genannt hat, warum die Abstufung ausgerechnet zwischen zehn und elf Mitgliedern und nicht darüber oder darunter besteht bzw. aus welchem Grund es keine weiteren, kleinteiligeren Abstufungen gibt. Ungeachtet dessen begründet allein der Umstand, eine bestimmte Verteilungsregelung sei über Jahre hinweg praktiziert, nicht deren Rechtmäßigkeit.

100Gleiches gilt hinsichtlich des vom Beklagten vorgebrachten Umstands, der Landrat als Rechtsaufsicht habe die Regelungen nicht beanstandet. Dessen Einschätzung entfaltet für das Gericht keine Bindungswirkung.

101Soweit der Beklagte weiter vorgetragen hat, die Prüfung der Verwendungsnachweise der Fraktionen habe keinen hinreichenden Anlass bzw. Bedarf für eine Anpassung der Fraktionszuwendungen / Personalkostenzuwendungen gegeben, ist dies ebenfalls nicht geeignet, die Ungleichbehandlung zwischen der Klägerin und der nächstgrößeren Fraktion hinreichend zu rechtfertigen. Zwar bestehen grundsätzlich keine Bedenken, der Ermittlung des Bedarfs die von den Fraktionen zu erstellenden Verwendungsnachweise zugrunde zu legen.

102Vgl. insoweit BVerwG, Urteil vom 5. Juli 2012 – 8 C 22.11 –, juris Rn. 29.

103Ihnen kommt hinsichtlich des tatsächlichen Bedarfs der Fraktionen allerdings nur eine geminderte Aussagekraft zu. Mit Blick auf die Höhe der gewährten Zuwendungen ist naheliegend, dass die Fraktionen ihre Ausgaben bereits im Vorfeld derart anpassen, um einerseits die Zuwendungshöhe von vornherein nicht zu überschreiten, anderseits die ihnen gewährten Zuwendungen aber auch einzusetzen.

104(2) Weiter verletzt die Höhe der jeweiligen Personalkostenzuwendungen für kleine, mittlere und größere Fraktionen des Beklagten unter Berücksichtigung der im Verwaltungsvorgang vorhandenen Berechnungsgrundlagen den Grundsatz der Gleichbehandlung. Zwar sind die Berechnungsgrundlagen als solche nicht Gegenstand der gerichtlichen Überprüfung. Führen sie jedoch zu einer nicht nachvollziehbaren, (chancen)gleichheitswidrigen Behandlung einer oder mehrerer Fraktionen, unterfällt dieser Umstand einer Überprüfung durch das Gericht.

105Ausweislich der Berechnungsgrundlagen hat der Beklagte seiner Berechnung in nicht zu beanstandender Weise jeweils eine Arbeitskraft der Entgeltgruppe 6 Entgeltstufe 5 TVöD zugrunde gelegt.

106Vgl. insoweit OVG NRW, Beschluss vom 4. Februar 2019 – 15 A 534/18 –, juris Rn. 14, wonach die Praxis, nach der die Fraktionsgeschäftsführer tarif- bzw. besoldungsrechtlich unterschiedlich eingruppiert werden, der sachlichen Rechtfertigung bedarf.

107Soweit der Beklagte weiter den zeitlichen Personalaufwand für eine kleine Fraktion mit 1/4 der wöchentlichen Arbeitszeit, für eine mittlere Fraktion mit 1/3 der wöchentlichen Arbeitszeit und für eine größere Fraktion mit 1/2 der wöchentlichen Arbeitszeit angesetzt hat, ist auch hiergegen isoliert betrachtet nichts Durchgreifendes zu erinnern.

108Der Beklagte hat jedoch bei der Ermittlung des als maßgeblich angesetzten jeweiligen Arbeitgeberaufwands des Viertels, des Drittels und der Hälfte der Arbeitskraft der Entgeltgruppe 6 Entgeltstufe5 TVöD ungleiche Abzüge vorgenommen:

109Der sich für die Fraktionen mit bis zu drei Mitgliedern ergebende Arbeitgeberanteil von 12.966,25 Euro wurde um 1.966,25 Euro auf 11.000,- Euro gekürzt, der für Fraktionen mit vier bis zehn Mitgliedern maßgebliche Arbeitgeberanteil von 17.266,68 Euro wurde um 1.766,68 Euro auf 15.500,- Euro und der für Fraktionen mit mehr als zehn Mitgliedern maßgebliche Arbeitgeberanteil von 26.043,20 Euro wurde um 1.043,20 Euro auf 25.000,- Euro gekürzt.

110Fraktionsmitglieder |

Arbeitskraftanteil |

Lohnanteil brutto |

Arbeitgebergesamtkosten |

Fraktionszuwendung |

Differenz/Abzug |

bis 3 |

1/4 |

10.118,93 € |

12.966,25 € |

11.000 € |

-1.966,25 € |

4 - 10 |

1/3 |

13.382,42 € |

17.266,68 € |

15.500 € |

-1.766,68 € |

ab 11 |

1/2 |

20.073,63 € |

26.043,20 € |

25.000 € |

-1.043 € |

Diese Abzüge führen zu einer Ungleichbehandlung der verschieden großen im Beklagten vorhandenen Fraktionen zu Lasten der Klägerin und wiederum zu Gunsten insbesondere der nächstgrößeren Fraktion. Die Abzüge stehen nicht mit einer degressiv-proportionalen Berechnung unter stärkerer Gewichtung der ersten Mitglieder der Fraktionen im Einklang. Im Gegenteil wirkt sich der vorgenommene Abzug bei den kleinen und mittleren Fraktionen weitaus stärker aus als bei den großen Fraktionen. Die vorgenommenen Abzüge und damit die finanziellen Auswirkungen fallen umso größer aus, je kleiner die Fraktion ist, wobei für die kleineren Fraktionen wegen ihrer geringeren Mitgliederzahl ohnehin bereits ein geringerer Arbeitskraftanteil angesetzt wurde.

112Einen vernünftigen, sich aus der Sache ergebenden oder sonst wie einleuchtenden Grund für diese Vorgehensweise und die damit einhergehende stärkere finanzielle Belastung kleiner und mittlerer Fraktionen wie der Klägerin im Vergleich zur nächstgrößeren Fraktion vermochte der Beklagte hierfür nicht zu benennen. In der mündlichen Verhandlung hat er vielmehr selbst eingeräumt, im Nachhinein habe die Differenz in den Abzügen nicht mehr geklärt werden können. Ein sachlicher Grund für die hieraus resultierende Ungleichbehandlung der verschiedenen Fraktionen ist nicht ansatzweise ersichtlich. Er ergibt sich namentlich nicht aus dem vom Beklagten zu beachtenden und als Rechtfertigung bemühten Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Dieser wirkt sich als allgemeine Geltung beanspruchender Grundsatz bestimmend auf die gesamte Haushaltsplanung der Gemeinde und die Verwendung öffentlicher Gelder aus. Zur Rechtfertigung einer konkreten Ungleichbehandlung kann dieses allgemeine Prinzip nicht herangezogen werden.

113II. Die Kostenentscheidung zu Lasten des unterlegenen Beklagten folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.

114III. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf § 167 VwGO in Verbindung mit §§ 708 Nr. 11, 711, 709 Satz 2, 108 Abs. 1 der Zivilprozessordnung.

115Rechtsmittelbelehrung

116Innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils kann bei dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen schriftlich beantragt werden, dass das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster die Berufung zulässt. Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen.

117Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster schriftlich einzureichen.

118Der Antrag ist zu stellen und zu begründen durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, oder eine diesen gleichgestellte Person als Bevollmächtigten. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Auf die besonderen Regelungen in § 67 Abs. 4 Sätze 7 und 8 VwGO wird hingewiesen.