Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens mit Ausnahme der außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen, die dieser selbst trägt.

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollsteckenden Betrages leistet.

Tatbestand:

2Die Klägerin wendet sich gegen die dem Beigeladenen erteilte Baugenehmigung zur nachträglichen Legalisierung der Errichtung von zwei Bauwagen und einer Überdachung.

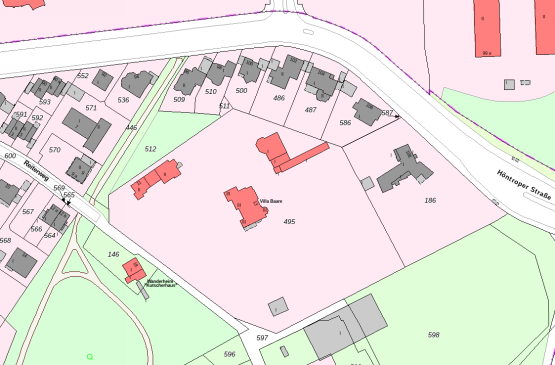

3Die Klägerin ist Eigentümerin des mit einem Einfamilienhaus bebauten, 4.467 m² großen Grundstücks Gemarkung I., Flur x, Flurstück xxx (I1. Straße xxx). Der Beigeladene ist Erbbauberechtigter des unmittelbar südwestlich an das klägerische Grundstück anschließenden, im Eigentum der Beklagten stehenden, 14.750 m² großen Grundstücks Gemarkung I., Flur x, Flurstück xxx (S.-----weg xx), auf dem der Waldorfkindergarten X. e. V. einen Kindergarten für 20 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren mit drei Betreuungspersonen betreibt. Auf diesem Grundstück befindet sich unter anderem die Villa C.. Wegen der weiteren Einzelheiten zur Grundstückssituation wird auf den nachfolgenden, nicht maßstäblichen Kartenausschnitt Bezug genommen:

4

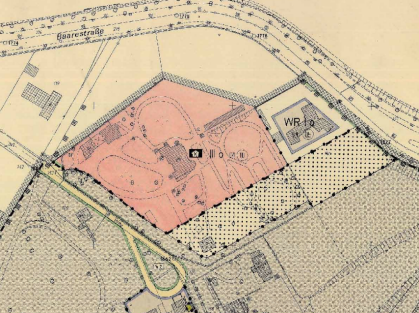

Die Grundstücke der Klägerin und des Beigeladenen befinden sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 60 „Südpark“. Für das Grundstück der Klägerin ist im Bereich des Wohnhauses ein reines Wohngebiet festgesetzt, im südlichen Teil eine Fläche für die Forstwirtschaft. Für das Grundstück des Beigeladenen ist überwiegend eine Fläche für den Gemeinbedarf festgesetzt, im südlichen Teil ebenfalls eine Fläche für die Forstwirtschaft. Südlich hiervon ist im Bereich des Südparks eine öffentliche Grünfläche festgesetzt. Die genauen Festsetzungen werden durch nachfolgenden, nicht maßstäblichen Ausschnitt des Bebauungsplans Nr. 60 verdeutlicht:

6

In der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 60 „Südpark“ heißt es:

8„I. […] Mit diesem Bebauungsplan soll in erster Linie der Naherholungsbereich Südpark planungsrechtlich gesichert und seine Erweiterung ermöglicht werden. Ferner soll eine Auswucherung der Bebauung in den Südpark und in die noch unbebauten Randbezirke hinein verhindert werden.

9II. Dem Ziel des Bebauungsplanes entsprechend ist der größte Teil des Planbereiches als öffentliche Grünfläche ausgewiesen. […] Die beiden Baugrundstücke für den Gemeinbedarf sind für das Kinderheim des Deutschen Roten Kreuzes an der Baarestraße und für die Errichtung eines Hallenbades vorgesehen. […] Eine kleinere Forstfläche ist noch südöstlich des Kinderheims an der Baarestraße als Übergang zur öffentlichen Grünfläche ausgewiesen.“

10Der Beigeladene beantragte am 8. März 2021 bei der Beklagten die Erteilung einer Baugenehmigung für die nachträgliche Legalisierung von zwei Bauwagen und einer Überdachung für die Waldkindergartengruppe in der südöstlichen, unmittelbar an das Grundstück der Klägerin angrenzenden Ecke des Flurstücks xxx, in dem eine Fläche für die Forstwirtschaft festgesetzt ist. Ausweislich der dazugehörigen Bauvorlage Anlage e) beträgt die Abstandsfläche der an ihrem höchsten Punkt 3,17 m hohen Überdachung zum Grundstück der Klägerin 3 m.

11Die Beklagte erteilte dem Beigeladenen mit Bescheid vom 27. Oktober 2021 die beantragte Baugenehmigung. Mit Befreiungsbescheid vom 27. Oktober 2021 befreite die Beklagte den Beigeladenen von der Festsetzung einer Fläche für die Forstwirtschaft. Dies begründete sie damit, dass auf dem Grundstück S.-----weg xx bereits ein Kindergarten vorhanden sei. Da mit den Bauwagen und der Überdachung die Gestalt des parkähnlichen Grundstücks nicht beeinträchtigt werde und es sich um eine maßvolle Erweiterung handele, stünden der Befreiung keine Bedenken entgegen. Das Grundstück werde nicht klassisch als Forstfläche genutzt. Die Grundzüge der Planung würden nicht berührt. Mit Abweichungsbescheid vom 27. Oktober 2021 ließ die Beklagte im Hinblick auf die Bauwagen zum einen aufgrund der Überschneidung der Abstandsflächen der beiden Bauwagen eine Abweichung von § 6 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) zu, zum anderen von § 48 Abs. 1 BauO NRW (gemeint: § 46 Abs. 1 BauO NRW) wegen Unterschreitens der lichten Raumhöhe von 2,40 m, weil die Räumlichkeiten nur in Ausnahmefällen wie Gewitter und Starkregen genutzt würden.

12Eine Nachbarbenachrichtigung mit Schreiben vom 29. Oktober 2021 wurde der Prozessbevollmächtigten der Klägerin am 3. November 2021 gegen Postzustellungsurkunde zugestellt.

13Die Klägerin hat am 18. November 2021 Klage erhoben.

14Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, sie wende sich insbesondere gegen die Höhe der Überdachung von 3,17 m. Es gebe keinen vernünftigen Grund, warum sich dort sitzend aufhaltende, bis zu sechs Jahre alte Kinder eine Überdachung dieser Höhe bräuchten. Dies sei unangemessen und verstoße gegen das Gebot der Rücksichtnahme. Es würde ihr genügen, wenn sie die Überdachung von ihrem Grundstück aus nicht sehen müsste. Durch die Ausrichtung des Daches schalle der Lärm der Kinder noch stärker in Richtung des Grundstücks der Klägerin. Die Überdachung stehe auch keine 3 m von der Grenze zum Grundstück der Klägerin entfernt. Die Begründung der Beklagten in dem Abweichungsbescheid bezüglich der fehlenden Höhe der Bauwagen sei falsch. Die Kinder hielten sich nicht nur bei Gewitter, Starkregen und windigem Wetter dort auf, sondern täglich und bei jedem Wetter auch zum Schlafen und Spielen. Hinsichtlich der Begründung des Befreiungsbescheids sei anzumerken, dass sich der weitere Kindergarten auf einer Fläche für den Gemeinbedarf und gerade nicht auf einer Fläche für die Forstwirtschaft befinde. Zudem sei nahezu die gesamte Fläche für die Forstwirtschaft mit „Holzbuden und anderen Kuriositäten außer den beiden Bauwagen und der überdimensionierten Überdachung ‚zugepflastert‘“, das gesamte Grundstück sei „vollgemüllt“. Die beiden Bauwagen würden schließlich ihre Fäkalien in den Untergrund ohne Anschluss an die Kanalisation entwässern.

15Die Klägerin beantragt sinngemäß,

16die Baugenehmigung, den Befreiungs- und den Abweichungsbescheid der Beklagten vom 27. Oktober 2021 (Az.: 21-BA-068195) aufzuheben.

17Die Beklagte beantragt,

18die Klage abzuweisen.

19Sie macht geltend, die Baugenehmigung verletzte die Klägerin nicht in nachbarschützenden Rechten. Das Bauvorhaben weise die erforderlichen Abstandsflächen nach. Die Überdachung sei ausweislich des amtlichen Lageplans, Bauvorlage Anlage e) mit einem erforderlichen Grenzabstand von 3 m bauaufsichtlich zugelassen. Eine größere Abstandsfläche sei nach § 6 Abs. 5 Satz 1 BauO NRW bei einer maximalen Höhe der Überdachung von 3,17 m gesetzlich nicht erforderlich. Rechtlicher Prüfungsmaßstab sei dabei allein der konkret angefochtene Verwaltungsakt und nicht eine etwaige abweichende Bauausführung. Da die Abstandsflächen gewahrt seien, stellten sich Fragen zum Gebot der Rücksichtnahme regelmäßig nicht mehr. Atypische Grundstücksverhältnisse, die Anlass gäben, von dieser Bewertung abzurücken, seien im Hinblick auf die örtlichen Gegebenheiten – insbesondere die Größe der Parzellen von Klägerin und Beigeladenem – eher abwegig. Die geltend gemachten Belästigungen durch spielende Kinder seien – sollten sie tatsächlich unerträglich sein – vor dem Hintergrund des § 74 Abs. 4 BauO NRW gegebenenfalls auf dem Zivilrechtsweg zu klären. Zudem werde ergänzend auf § 22 Abs. 1a des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImschG) hingewiesen. Die Frage der Kompatibilität mit den planungsrechtlichen Festsetzungen als Fläche für die Forstwirtschaft sei nicht drittschützend. Fragen zur Entwässerung seien schließlich grundsätzlich nicht Bestandteil der bauaufsichtlichen Prüfung.

20Der Beigeladene stellt keinen Antrag und macht keine Ausführungen zur Sach- und Rechtslage.

21Der Berichterstatter hat die Örtlichkeit in einem Ortstermin am 23. Februar 2023 in Augenschein genommen. Darin hat die Klägerin erklärt, dass sie sich ausschließlich an der Überdachung störe, insbesondere an deren Höhe. An den Bauwagen sowie am Kinderlärm störe sie sich nicht. Es wird insoweit auf das Protokoll zum Ortstermin und die angefertigten Lichtbilder verwiesen.

22Die Beteiligten haben im Ortstermin bzw. mit Schriftsatz vom 10. März 2023 ihr Einverständnis mit einer Entscheidung durch den Berichterstatter ohne mündliche Verhandlung erklärt.

23Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie des beigezogenen Verwaltungsvorganges verwiesen.

24Entscheidungsgründe:

25Die Entscheidung ergeht mit Einverständnis der Beteiligten durch den Berichterstatter ohne mündliche Verhandlung (§§ 87a Abs. 2, Abs. 3, 101 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –).

26I.

27Die zulässige Klage ist unbegründet. Die dem Beigeladenen am 27. Oktober 2021 erteilte Baugenehmigung, der Befreiungs- sowie der Abweichungsbescheid verletzen keine nachbarschützenden Vorschriften des öffentlichen Rechts und somit die Klägerin nicht in ihren Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO.

28Hinsichtlich des gerichtlichen Prüfungsmaßstabs gilt, dass im baurechtlichen Nachbarstreit keine Prüfung der objektiven Rechtmäßigkeit des angegriffenen Bescheids vorzunehmen, sondern allein zu fragen ist, ob der Verwaltungsakt den Kläger in seinen subjektiven Rechten verletzt. Ihm muss insoweit ein eigenes subjektiv-öffentliches Abwehrrecht gegen den angegriffenen Bescheid zustehen. Dies ist nur der Fall, wenn der Verwaltungsakt Rechtsvorschriften verletzt, die den Kläger zu schützen beabsichtigen.

29Gemessen an diesen Maßstäben fehlt es vorliegend an einem relevanten Verstoß gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften des Bauordnungsrechts (1.) oder Bauplanungsrechts (2.), die dem Schutz der Klägerin zu dienen bestimmt sind.

301. Ein Verstoß gegen nachbarschützende Vorschriften des Bauordnungsrechts liegt nicht vor. Insbesondere sind die nachbarschützenden Vorschriften des Abstandsflächenrechts nach § 6 BauO NRW nicht verletzt. Die an ihrem höchsten Punkt 3,17 m hohe Überdachung wahrt ausweislich der grüngestempelten Bauvorlage Anlage e) die gemäß § 6 Abs. 5 Satz 1 BauO NRW einzuhaltende Abstandsfläche von 3 m zum Grundstück der Klägerin. Insoweit ist allein der Inhalt der Baugenehmigung maßgeblich. Auf eine etwaige abweichende Bauausführung kann sich die Klägerin nicht berufen.

312. Ein Verstoß gegen nachbarschützende Vorschriften des Bauplanungsrechts ist nicht erkennbar.

32Der Befreiungsbescheid vom 27. Oktober 2021 verletzt keine nachbarschützenden Vorschriften, weil er nicht gegen das Gebot der Rücksichtnahme verstößt. Für die Frage des Drittrechtsverstoßes durch einen Befreiungsbescheid kommt es maßgeblich darauf an, ob von drittschützenden oder von nichtdrittschützenden Festsetzungen des Bebauungsplans befreit wird. Während in ersterem Falle zwingend alle tatbestandlichen Voraussetzungen des § 31 Abs. 2 BauGB erfüllt sein müssen, hat der Nachbar in letzterem Fall nur einen Anspruch auf Würdigung seiner nachbarlichen Interessen unter Berücksichtigung des Gebots der Rücksichtnahme.

33Vgl. BVerwG, Urteile vom 8. Juli 1998 – 4 B 64.98 –, juris, und vom 19. September 1986 – 4 C 8.84 –, juris; OVG NRW, Beschlüsse vom 18. Dezember 2015 – 7 B 1085/15 –, juris, vom 18. Februar 2014 – 7 B 1416/13 –, juris, und vom 17. Februar 2011 – 7 B 1803/10 –, juris.

34Die Festsetzung über die Fläche für die Forstwirtschaft ist vorliegend nicht drittschützend.

35Inwieweit Festsetzungen eines Bebauungsplans Drittschutz vermitteln, muss, soweit sie nicht bereits kraft Bundesrecht eine nachbarschützende Funktion haben, den Festsetzungen selbst entnommen werden. Von einer neben die städtebauliche Ordnungsfunktion tretenden nachbarschützenden Wirkung von Festsetzungen, denen nicht schon kraft Bundesrecht eine solche Wirkung zukommt, ist nur dann auszugehen, wenn konkrete Anhaltspunkte für einen dahingehenden Willen des Plangebers erkennbar sind. Dies ist in jedem Einzelfall anhand des Inhalts und der Rechtsnatur der Festsetzung, ihres Zusammenspiels mit den anderen Regelungen des Bebauungsplans, der Planbegründung und/oder anderer Vorgänge im Zusammenhang mit der Planaufstellung im Wege der Auslegung zu ermitteln.

36Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 8. Juli 2020 – 10 A 3398/18 –, juris Rn. 31 ff. m. w. N.

37Die Auslegung des Bebauungsplans Nr. 60 und dessen Begründung ergibt, dass der Festsetzung über die Fläche für die Forstwirtschaft kein drittschützender Charakter zuzuordnen ist. Ein dahingehender Wille des Plangebers ist nicht erkennbar. So heißt es in der Planbegründung bezüglich der Festsetzung der Fläche für die Forstwirtschaft nur, dass die Ausweisung „als Übergang zur öffentlichen Grünfläche“ erfolge. Diese Formulierung verdeutlicht, dass es sich um eine gestalterische Festsetzung handelt, die allein aus städtebaulichen Gründen erfolgt ist, nicht aber dem Nachbarn etwaige Abwehrrechte vermitteln sollte.

38Unter welchen Voraussetzungen eine Befreiung die Rechte des Nachbarn verletzt, ist damit nach den Maßstäben zu beantworten, die das Bundesverwaltungsgericht zum Gebot der Rücksichtnahme entwickelt hat.

39Vgl. BVerwG, Urteile vom 8. Juli 1998 – 4 B 64.98 –, juris, und vom 19. September 1986 – 4 C 8.84 –, juris.

40Das Gebot der Rücksichtnahme soll angesichts der gegenseitigen Verflechtungen der baulichen Situation benachbarter Grundstücke einen angemessenen planungsrechtlichen Ausgleich schaffen, der einerseits dem Bauherrn ermöglicht, was von seiner Interessenlage her verständlich und unabweisbar ist und andererseits dem Nachbarn erspart, was an Belästigungen und Nachteilen für ihn unzumutbar ist. Die Beachtung des Rücksichtnahmegebotes soll gewährleisten, Nutzungen, die geeignet sind, Spannungen und Störungen hervorzurufen, einander so zuzuordnen, dass Konflikte möglichst vermieden werden. Die sich daraus ergebenden Anforderungen sind im Einzelfall festzustellen, wobei die konkreten Umstände zu würdigen, insbesondere die gegenläufigen Interessen des Bauherrn und des Nachbarn in Anwendung des Maßstabes der planungsrechtlichen Zumutbarkeit gegeneinander abzuwägen sind. Dabei kann desto mehr an Rücksichtnahme verlangt werden, je empfindlicher und schutzwürdiger die Stellung dessen ist, dem die Rücksichtnahme im gegebenen Zusammenhang zugutekommt; umgekehrt braucht derjenige, der das Vorhaben verwirklichen will, desto weniger Rücksicht zu nehmen, je verständlicher und unabweisbarer die von ihm mit dem Bauvorhaben verfolgten Interessen sind.

41Vgl. nur BVerwG, Urteile vom 25. Februar 1977 – 4 C 22.75 –, vom 18. Mai 1995 – 4 C 20.94 – und vom 29. November 2012 – 4 C 8.11 –, juris.

42Gemessen an diesem Maßstab erscheint das Bauvorhaben – insbesondere die Höhe der Überdachung – nicht als rücksichtslos.

43Orientierung bei der insoweit erforderlichen Wertung bietet zunächst das Abstandsflächenrecht, das gerade den Zweck verfolgt, die Interessen von Grundstücksnachbarn im Falle einer grenzständigen oder grenznahen Bebauung zum Ausgleich zu bringen. Zwar kann durch die (landesrechtlichen) Vorgaben des § 6 BauO NRW keine verbindliche und abschließende Konkretisierung des (bundesrechtlichen) Rücksichtnahmegebots herbeigeführt werden. Die Wahrung des Abstandsflächenrechts hat aber nach ständiger Rechtsprechung eine Indizwirkung: Sind die abstandsflächenrechtlichen Vorgaben eingehalten, so ist im Regelfall auch das Gebot der Rücksichtnahme nicht verletzt.

44Vgl. BVerwG, Urteil vom 11. Januar 1999 – 4 B 128.98 –, juris; OVG NRW, Urteil vom 30. Mai 2017 – 2 A 130/16 –, juris Rn. 43 ff. m. w. N.; VG Gelsenkirchen, Urteil vom 8. Juni 2021 – 6 K 2051/20 –, juris Rn. 40.

45Auch eine Einzelfallbetrachtung führt im Übrigen nach den vom Berichterstatter im Ortstermin gewonnen, durch Lichtbilder dokumentierten Eindrücken nicht zu einem von der Wertung des Abstandsflächenrechts abweichenden Ergebnis. Das Gericht kann insbesondere weder eine „erdrückende Wirkung“ noch eine Beeinträchtigung der Belichtung und Sonneneinstrahlung erkennen. Dies erscheint aufgrund der Größe des Grundstücks der Klägerin fernliegend und wird von dieser auch nicht geltend gemacht. Ein subjektives Störempfinden, die Überdachung überhaupt sehen zu müssen, verletzt das Gebot der Rücksichtnahme nicht, zumal die Überdachung optisch kaum über die Mauer auf dem klägerischen Grundstück hinausreicht und – abgesehen von den Wintermonaten – vom Baumbestand auf dem Grundstück der Klägerin weitgehend verdeckt wird. Schließlich ist auch die Argumentation der Klägerin, die Überdachung sei unangemessen hoch für die sich darunter sitzend aufhaltenden drei bis sechs Jahre alten Kinder, nicht geeignet, einen Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme zu begründen. Das Gebot der Rücksichtnahme ist keine allgemeine Billigkeitsregel zur Korrektur gesetzgeberischer Wertentscheidungen.

46Vor diesem Hintergrund kann offen bleiben, ob sich die Klägerin vorliegend überhaupt auf einen etwaigen Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme berufen kann, da sie auf ihrem eigenen Grundstück entgegen der Festsetzung als Fläche für die Forstwirtschaft einen Garten angelegt und ein Gartenhaus errichtet hat.

47Etwaige Verstöße gegen sonstige nachbarschützenden Vorschriften des öffentlichen Baurechts, durch die die erteilte Baugenehmigung sowie der Abweichungs- und Befreiungsbescheid die Klägerin in ihren Rechten verletzen könnte, sind weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

48II.

49Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 154 Abs. 1, 162 Abs. 3 VwGO. Da der Beigeladene keinen Antrag gestellt und sich damit keinem eigenen Kostenrisiko ausgesetzt hat (§ 154 Abs. 3 VwGO), entspricht es der Billigkeit im Sinne des § 162 Abs. 3 VwGO, dass dieser seine außergerichtlichen Kosten selbst trägt.

50Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO in Verbindung mit §§ 708 Nr. 11, 709 Satz 2, 711 der Zivilprozessordnung.

51Rechtsmittelbelehrung:

52Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen zu, wenn sie von diesem zugelassen wird. Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn

531. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen,

542. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist,

553. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat,

564. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder

575. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann.

58Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils schriftlich bei dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, zu beantragen. Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, schriftlich einzureichen.

59Auf die unter anderem für Rechtsanwälte, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts geltende Pflicht zur Übermittlung von Schriftstücken als elektronisches Dokument nach Maßgabe der §§ 55a, 55d Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – und der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV –) wird hingewiesen.

60Im Berufungsverfahren muss sich jeder Beteiligte durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für den Antrag auf Zulassung der Berufung. Der Kreis der als Prozessbevollmächtigte zugelassenen Personen und Organisationen bestimmt sich nach § 67 Abs. 4 VwGO.