Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

1. Die aufschiebende Wirkung der Klage 24 K 899/25 wird hinsichtlich der Anordnung und Befristung des abschiebungsbezogenen Einreise- und Aufenthaltsverbots in Ziffer VI. der Ordnungsverfügung der Antragsgegnerin vom 16. Januar 2025 angeordnet.

Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt.

2. Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens.

3. Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 2.500,- Euro festgesetzt.

4. Der Tenor soll den Beteiligten vorab telefonisch bekanntgegeben werden.

Gründe

2I.

3Der Antragsteller, geboren am 0. Februar 0000 in A./Türkei ist türkischer Staatsangehöriger. Er reiste am 12. Oktober 1992 gemeinsam mit seiner Mutter und seinen drei Brüdern zwecks Nachzugs zum vorausgereisten Vater der Familie in die Bundesrepublik Deutschland ein. Ob Asylanträge gestellt wurden, lässt sich den insoweit nur unvollständig vorhandenen Ausländerakten nicht gesichert entnehmen. Sein Vater verstarb 2008 in Folge einer Krebserkrankung. Von seinen drei Brüdern leben zwei im europäischen Ausland, ein Bruder und seine Mutter leben weiterhin in C.. Im Mai 2016 heiratete er eine türkischstimmige Frau, T.. Ob diese Ehe noch besteht, ist unklar. Ausweislich seiner Gefangenenpersonalakte wird der Antragsteller als geschieden geführt. Unwidersprochen ist die Antragsgegnerin davon ausgegangen, dass eine eheliche Lebensgemeinschaft zu keinem Zeitpunkt gelebt wurde.

4Am 3. August 2000 wurde dem Antragsteller eine Aufenthaltsbefugnis erteilt; am 13. Juni 2002 eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Seit dem 20. Dezember 2006 verfügte er über eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 4 AufenthG.

5Der Antragsteller besuchte die Grund- und Hauptschule und im Anschluss seit dem 1. August 2003 das G.-D.-Berufskolleg in C.. Nach Feststellungen des Landgerichts Erfurt im Anlassurteil vom 4. April 2017 (6 KLs 130 Js 10986/13) hat er nach dem Hauptschulabschluss ein Jahr lang in der Pizzeria seines Bruders gearbeitet. Danach habe er für die Dauer eines Jahres eine Technikerschule besucht und die Fachoberschulreife bzw. den Realschulabschluss erlangt. Im Jahr 2007 habe er sodann eine Ausbildung zum Elektroniker begonnen, diese jedoch aus mangelndem Interesse nach drei Monaten abgebrochen und wieder in der Pizzeria seines Bruders gearbeitet. Am 1. September 2009 habe er eine Ausbildung zum Physiotherapeuten an einer Berufsfachschule in I. begonnen. Dieser Ausbildungsplatz sei am 28. März 2011 gekündigt und gegen ihn sei ein Hausverbot ausgesprochen worden. Ende Oktober 2011 habe er mit von seiner Mutter geliehenem Geld einen Dönerladen in W. eröffnet. Zuletzt habe er als Paketzusteller gearbeitet. Mit Blick auf das gegen ihn laufende Strafverfahren und die damit verbundenen Belastungen habe er seine Arbeit gekündet und sei seit dem 1. Januar 2017 arbeitslos.

6Im Jahr 2007 zeigten sich beim Antragsteller erstmals Symptome einer psychischen Erkrankung, die als dem schizophrenen Formenkreis zugehörig diagnostiziert wurde. In den Folgejahren kam es phasenweise immer wieder zu Aufenthalten oder Einweisungen in psychiatrische Krankenhäuser. Während eines Klinikaufenthalts wurde ihm vom Amtsgericht C. am 8. Januar 2013 ein Berufsbetreuer bestellt. Diese Betreuung wurde durch Beschluss des Gerichts vom 28. Dezember 2015 wieder aufgehoben.

7Im Februar 2013 akzeptierte er erstmalig das Medikament Risperidal Consta, ein Antipsychotikum, das ihm bis heute verordnet wird.

8Unter dem 23. Juli 2021 wurde durch das Amtsgericht B. die heutige Betreuerin für den Antragsteller für die Aufgabenkreise Gesundheitsfürsorge, Vertretung gegenüber Behörden und Sozialversicherungsträgern und Aufenthaltsbestimmung im Rahmen der Gesundheitsfürsorge bestellt.

9Die psychische Erkrankung des Antragstellers besteht bis heute fort und wurde zuletzt am 16. Mai 2025 durch den von der zuständigen Strafvollstreckungskammer des Landgerichts B. beauftragten Gutachter, den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie F. aus E., unter Auswertung aller vorangegangenen Untersuchungen und Begutachtungen des Antragstellers als paranoid-halluzinatorische Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis (F 20.0) und mittelgradiges schizophrenes Residuum (F 20.5) diagnostiziert.

10Strafrechtlich trat der Antragsteller erstmals im Jahr 2004 wegen unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln in Erscheinung. Das Verfahren wurde nach der Ableistung von 10 Stunden Sozialdienst mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft eingestellt.

11Zwischen 2008 und 2012 trat der Antragsteller wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Erscheinung.

12Sein aktueller Bundeszentralregisterauszug weist folgende Eintragungen aus:

13Mit (Anlass-)Urteil des Landgerichts Erfurt vom 4. April 2017 (6 KLs 130 Js 10986/13), rechtskräftig seit dem 28. Februar 2018, wurde der Antragsteller zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit Vergewaltigung sowie sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern in 36 Fällen sowie sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern in sechs Fällen verurteilt. Dem lag zugrunde, dass er sich zwischen Anfang September 2009 und Ende Oktober 2012 regelmäßig – teilweise gemeinsam mit seiner damaligen Lebensgefährtin – an deren zu Beginn zehn Jahre alter Tochter vergangen hatte. Wegen der Einzelheiten wird auf die Entscheidungsgründe des vorgenannten Urteils Bezug genommen. Eine Schuldunfähigkeit des Antragstellers wurde gutachterlich geprüft und verneint, da die Taten nicht in Zusammenhang mit seiner zur Tatzeit allenfalls geringfügig akuten psychischen Erkrankung standen.

14Weitere Strafverfahren resultierten aus seinem Verhalten in der Haft gegenüber den Vollzugskräften. Mit Strafbefehl des Amtsgerichts O. vom 14. Februar 2019 wurde er wegen Körperverletzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen verurteilt (300 JS 736/18 6 CS 82/19).

15Mit Urteil des Amtsgerichts Aachen vom 19. Juni 2023 (107 Js 1045/20 450 Ds 818/20) wurde er wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen, ebenso mit Urteil des Amtsgerichts Aachen vom 26. August 2024 (107 Js 656/20, 620 Gs 568/20) wegen Beleidigung in sechs Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit Bedrohung.

16Der Antragsteller befand sich seit dem 4. April 2017 in Untersuchungshaft, zunächst in der JVA S. in Thüringen. Seitdem 28. Februar 2018 verbüßte er sodann seine Strafhaft aus der Anlassverurteilung, wobei er im Juni 2018 heimatnah in die JVA O. verlegt wurde. Aufgrund massiver psychischer Auffälligkeiten und Übergriffe auf Dritte erfolgten mehrere Sicherheitsverlegungen in verschiedene Anstalten innerhalb des Landes NRW. Seit dem 22. Oktober 2020 befindet sich der Antragsteller im besonders gesicherten Haftbereich der JVA B. und ist mit zahlreichen Sicherungsmaßnahmen belegt. Ausweislich der letzten Stellungnahme der JVA B. vom 2. Juni 2025 besteht seit Februar 2024 eine positive Entwicklung des Antragstellers dahingehend, dass er regelmäßig einem Arbeitseinsatz nachgeht und die zuvor deutlich erkennbare Negativsymptomatik seiner Erkrankung rückläufig ist. Eine Therapie seiner Erkrankung lehnt der Antragsteller ab. Auch die Anlasstat ist nicht aufgearbeitet. Seine Medikation hat er während der Haft regelmäßig verweigert. Wegen der Einzelheiten wird auf die Gefangenenpersonalakte des Antragstellers Bezug genommen.

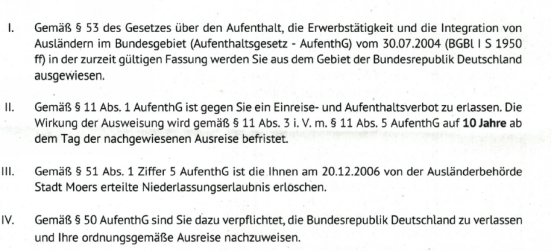

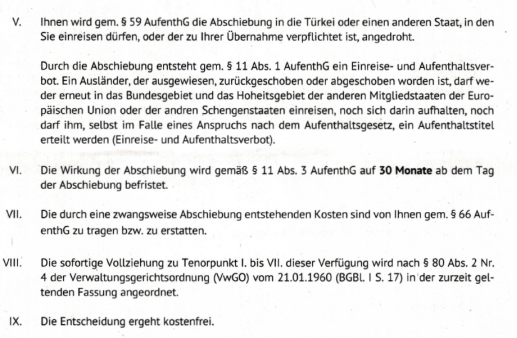

17Nach Anhörung des Antragstellers erließ die Antragsgegnerin unter dem 16. Januar 2025 folgende Ordnungsverfügung gegen ihn:

18

Zur Begründung führte die Antragsgegnerin im Wesentlichen aus: Die Ausweisung sei rechtmäßig, weil der Antragsteller, der über die Rechtsstellung aus Art. 7 ARB 1/80 verfüge, gegenwärtig eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstelle, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berühre, und eine Fernhaltung des Antragstellers vom Bundesgebiet für die Dauer von zehn Jahren rechtfertige. Der Abschiebungsandrohung in die Türkei stünden insbesondere gesundheitliche Gründe in der Person des Antragstellers nicht entgegen. Das abschiebungsbedingte Einreise- und Aufenthaltsverbot sei unter anderem mit Blick auf die Verstöße des Antragstellers gegen die Rechtsordnung auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung zu befristen.

21Der Antragsteller hat am 30. Januar 2025 Klage erhoben und den vorliegenden Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gestellt. Zu dessen Begründung trägt er im Wesentlichen vor: Er sei erheblich erkrankt, weshalb es ihm nicht zumutbar sei, in die Türkei auszureisen, wo eine Behandlung nicht im selben Umgang zur Verfügung stehe wie in Deutschland. Er sei vielmehr in Deutschland in einer geschlossenen Einrichtung unterzubringen, was zwischenzeitlich auch beim zuständigen Betreuungsgericht beantragt sei. Weiterhin habe seine Mutter einen Antrag auf seine zwangsweise Unterbringung nach dem PsychKG NRW gestellt. Mit Blick auf diese Verfahren und ein vom Betreuungsgericht beauftragtes Gutachten sei jedenfalls mit Abschiebemaßnahmen zuzuwarten. Soweit die Antragsgegnerin zugesichert habe, er werde in der Türkei ärztlich in Empfang genommen und es stehe ein Behandlungsplatz in einem psychiatrischen Krankenhaus zur Verfügung, sei diese Zusicherung wertlos. Denn er werde sich nicht freiwillig behandeln lassen und eine zwangsweise Unterbringung in der Türkei erfordere ein Verfahren, bis zu dessen Abschluss er zu verelenden drohe. Auch die erforderlichen Informationen über seinen Gesundheitszustand lägen den türkischen Ärzten nicht vor und dürften diesen auch aus Gründen des Datenschutzes nicht zugänglich gemacht werden, weil weder er noch seine Betreuerin eine entsprechende Einwilligung erteilt hätten. Er spreche zudem kaum Türkisch und habe keine Familie in der Türkei.

22Der Antragsteller beantragt wörtlich,

23"Die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Bescheid der Beklagten vom 16. Januar 2025 wird wiederhergestellt",

24„zu beschließen, dass eine Abschiebung des Antragstellers/Klägers vor rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens vor dem Betreuungsgericht und vor Ablauf der derzeitigen Haftzeit (12.07.2025) unzulässig ist, um das Ergebnis des Gutachtens und die rechtskräftige Entscheidung des Betreuungsgerichts abzuwarten.“

25sowie

26„Die Beklagte wird verpflichtet, bis zum rechtkräftigen Abschluss des Verfahrens von der Abschiebung abzusehen“.

27Die Antragsgegnerin beantragt,

28den Antrag abzulehnen.

29Zur Begründung bezieht sie sich auf die Begründung der angegriffenen Ordnungsverfügung und führt ergänzend im Wesentlichen aus: Es werde zugesichert, dass der Antragsteller während der gesamten Rückführungsmaßnahme ärztlich begleitet und im Zielstaat ärztlich in Empfang genommen werde. Eine anschließende stationäre Aufnahme mit Unterbringung im Krankenhaus J. Hospital in Istanbul könne erfolgen. Bei Bedarf bestehe in Zusammenarbeit mit der Justiz und den Behörden unter medizinischer Fachaufsicht die Möglichkeit einer forensischen Unterbringung. Bei Übergabe des Antragstellers werde sofort am Flughafen entschieden, ob eine freiwillige Behandlung zielführend sei. Andernfalls werde eine zwangsweise Unterbringung beantragt.

30Mit Beschluss vom 28. Mai 2025 ordnete das Landgericht B. im Strafvollstreckungsverfahren unbefristet die Führungsaufsicht gemäß § 68c Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StGB an und erteilte dem Antragsteller diverse Weisungen. Unter anderem hat er sich eine sogenannte elektronische Fußfessel anlegen zu lassen, diese ständig in betriebsbereitem Zustand bei sich zu führen und deren Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen. Ebenso wurde ihm eine Therapieweisung erteilt. Wegen der Einzelheiten wird auf den bei den Akten des Strafvollstreckungsverfahrens befindlichen Beschluss Bezug genommen.

31Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Streitakte, der Gerichtsakte im Verfahren der Hauptsache 24 K 899/25 und der beigezogenen Verwaltungsvorgänge der Antragsgegnerin, der Akten auf dem Strafvollstreckungsverfahren nebst zugehörigen Ermittlungsakten und Gutachtenbänden sowie die Gefangenenpersonalakte des Antragstellers Bezug genommen.

32II.

33Den ausdrücklich gestellten Antrag des Antragstellers,

34"Die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Bescheid der Beklagten vom 16. Januar 2025 wird wiederhergestellt",

35legt die Kammer bei verständiger Würdigung im Sinne von §§ 122 Abs. 1, 88 VwGO dahingehend aus, dass es sich um einen einheitlichen Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO betreffend die gegen die Ordnungsverfügung der Antragsgegnerin vom 16. Januar 2025 erhobene Klage (Aktenzeichen 24 K 899/25) handelt, der zum einen die Anordnung (§ 80 Abs. 5 Satz 1 Fall 1 VwGO) und zum anderen die Wiederherstellung (§ 80 Abs. 5 Satz 1 Fall 2 VwGO) der aufschiebenden Wirkung der Klage zum Ziel hat. Denn bei verständiger Würdigung entspricht es ersichtlich nicht der Interessenlage des Antragstellers, lediglich die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die in der Ordnungsverfügung in Ziffer I. verfügte Ausweisung zu verfolgen, deren sofortige Vollziehung nach§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO in Ziffer VIII. angeordnet wurde, sondern auch die Anordnung der aufschiebenden Wirkung hinsichtlich sämtlicher kraft Gesetzes sofort vollziehbarer Regelungen, die in der Ordnungsverfügung enthalten sind, nämlich der Abschiebungsandrohung in Ziffer V. (§ 80 Abs. 2 Satz 2 VwGO i.V.m. § 112 JustG NRW) sowie der Einreise- und Aufenthaltsverbote in Ziffer II. und VI. (§ 84 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG). Nicht vom Antrag erfasst sind demgegenüber die Feststellung des Erlöschens der Niederlassungserlaubnis in Ziffer III., der Hinweis auf die Ausreisepflicht in Ziffer IV., die Feststellung der Kostentragungspflicht in Ziffer VII. und der Hinweis auf die Kostenfreiheit der Entscheidung in Ziffer IX., die also solche schon keinen vollziehbaren Inhalt haben und daher nicht Gegenstand eines Antrages nach § 80 Abs. 5 VwGO sein können.

36So verstanden, beantragt der Antragsteller sinngemäß,

37die aufschiebende Wirkung seiner Klage gegen die Ausweisungsverfügung in Ziffer I. der Ordnungsverfügung der Antragsgegnerin vom 16. Januar 2025 wiederherzustellen und gegen die Abschiebungsandrohung und die Entscheidung über die Anordnung und Befristung von Einreise- und Aufenthaltsverboten gemäß § 11 AufenthG in Ziffern II., V. und VI. der Ordnungsverfügung anzuordnen.

38Weiterhin legt die Kammer den mit Schriftsatz vom 10. Juni 2025 (Bl. 189 GA) wörtlich gestellten Antrag:

39„zu beschließen, dass eine Abschiebung des Antragstellers/Klägers vor rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens vor dem Betreuungsgericht und vor Ablauf der derzeitigen Haftzeit (12.07.2025) unzulässig ist, um das Ergebnis des Gutachtens und die rechtskräftige Entscheidung des Betreuungsgerichts abzuwarten.“

40sowie den weiteren mit Schriftsatz vom 17. Juni 2025 (Bl. 219 GA) unter „1. Hauptsacheanträge, 1.2.“ wörtlich gestellten Antrag:

41„Die Beklagte wird verpflichtet, bis zum rechtkräftigen Abschluss des Verfahrens von der Abschiebung abzusehen“,

42als einheitlichen, gegenüber dem Antrag nach § 80 Abs. 5 AufenthG im Hilfsverhältnis stehenden Abschiebungsschutzantrag nach § 123 Abs. 1 VwGO aus,

43hilfsweise der Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Anordnung nach § 123 VwGO zu untersagen, den Antragsteller bis zum rechtkräftigen Abschluss des Klageverfahrens 24 K 899/25 abzuschieben.

44Der so verstandene Antrag hat mit dem Hauptantrag (I.) nur teilweise und mit dem Hilfsantrag (II.) keinen Erfolg.

45I. Der Hauptantrag hat nur im tenorierten Umgang Erfolg. Der zulässige Antrag ist nur teilweise begründet.

46Gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann das Gericht der Hauptsache auf Antrag die aufschiebende Wirkung in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 bis 3a ganz oder teilweise anordnen, im Falle des Absatzes 2 Nr. 4 ganz oder teilweise wiederherstellen oder bei nur formalen Verstößen der Vollzugsanordnung die Anordnung des Sofortvollzugs aufheben.

47Zu letztgenannter Aufhebung der Anordnung des Sofortvollzugs besteht vorliegend kein Anlass, denn die Anordnung ist formell rechtmäßig. Die Antragsgegnerin war als Erlassbehörde gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO zuständig und es liegt auch eine Begründung nach § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO vor.

48Zweck dieses Begründungserfordernisses ist es, die Behörde zu einer sorgfältigen Prüfung des besonderen Interesses an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsaktes im Bewusstsein des Ausnahmecharakters der den Wegfall der aufschiebenden Wirkung des Rechtsbehelfs nach § 80 Abs. 1 VwGO bewirkenden Vollziehungsanordnung anzuhalten, dem Betroffenen die Kenntnis der für die Vollziehungsanordnung maßgeblichen Gründe zu vermitteln und ihm so die Rechtsverteidigung zu ermöglichen und die Grundlage für eine ordnungsgemäße gerichtliche Kontrolle dahin zu bieten, ob das die Vollziehungsanordnung rechtfertigende besondere Interesse auch vorliegt. Aus der Begründung muss mithin nachvollziehbar hervorgehen, dass und aus welchen besonderen Gründen die Behörde im konkreten Fall dem besonderen öffentlichen Interesse an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsaktes Vorrang vor dem Aufschubinteresse des Betroffenen einräumt. Demgemäß genügen pauschale, nichtssagende formelhafte Wendungen dem Begründungserfordernis regelmäßig nicht. Allerdings kann sich die Behörde auf die den Verwaltungsakt selbst tragenden Erwägungen stützen und darauf Bezug nehmen, wenn – wie es hier unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr der Fall sein kann – die den Erlass des Verwaltungsaktes rechtfertigenden Gründe zugleich die Dringlichkeit der Vollziehung ergeben.

49Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 29. Juni 2017 – 20 B 752/16 –; Nds. OVG, Beschluss vom 19. März 2002 – 11 MB 102/02 –, beide juris.

50In solchen Fällen, in denen sich die Gründe für den Erlass des Verwaltungsakts und für die Anordnung der sofortigen Vollziehung decken, also insoweit eine „(Teil-) Identität“ besteht, kann zum Zweck der Vereinfachung auf die Begründung des Verwaltungsakts Bezug genommen werden. In diesem Fall gestattet aber § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO keinen Verzicht auf die Begründung; vielmehr muss die Behörde deutlich machen, dass sie in der Begründung des Verwaltungsakts auch die Gründe für die Anordnung der sofortigen Vollziehung sieht.

51Vgl. Bay. VGH, Beschluss vom 27. Februar 2019– 10 CS 19.180 –, Rn. 11, juris m.w.N.

52Außerdem ist das Begründungserfordernis nach § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO formeller Natur. Es kommt nicht darauf an, ob die gegebene Begründung richtig oder tragfähig in dem Sinne ist, dass die angeführten Gründe den Sofortvollzug tatsächlich rechtfertigen.

53Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 3. Juli 2017 – 20 B 361/17 – und vom 29. Juni 2017 – 20 B 752/16 –, juris jeweils m.w.N.

54Ob der angeordnete Sofortvollzug Bestand hat, ist vielmehr im Rahmen der vom Verwaltungsgericht nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO eigenständig anzustellenden Interessenabwägung zu beurteilen.

55Gemessen hieran erweist sich die Begründung der Anordnung des Sofortvollzugs als (noch) ausreichend. Die Antragsgegnerin hat zu erkennen gegeben, weswegen sie eine Anordnung des Sofortvollzugs des Verwaltungsakts für geboten erachtet. Die Antragsgegnerin hat mit Blick auf eine von ihr angenommene (Teil-)Identität zwischen dem Erlassinteresse am Verwaltungsakt und dem besonderen Vollzugsinteresse auf die insofern zentralen Begründungselemente im Verwaltungsakt Bezug genommen und dies durch die Wortwahl „wie oben ausführlich dargelegt“ (S. 25 oben des Bescheides) oder „wie oben beschrieben“ (S. 25, 4. Absatz des Bescheides) hinreichend klar zum Ausdruck gebracht.

56Die gerichtliche Entscheidung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO hängt ferner von einer Abwägung der widerstreitenden Interessen an der Suspendierung der angefochtenen Maßnahme einerseits und der Vollziehung des Verwaltungsaktes andererseits ab. Bei der Abwägung sind die Erfolgsaussichten des eingelegten Rechtsbehelfs zu berücksichtigen. Ergibt die im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gebotene summarische Prüfung der Sach- und Rechtslage, dass der Verwaltungsakt offensichtlich rechtswidrig ist, überwiegt das private Aufschubinteresse des Antragstellers. Denn an der Vollziehung einer rechtswidrigen hoheitlichen Maßnahme kann kein schutzwürdiges Interesse bestehen. Ist hingegen der angegriffene Bescheid offensichtlich rechtmäßig, überwiegt regelmäßig das öffentliche Interesse am Bestand des Sofortvollzugs; im Falle des Absatzes 2 Nr. 4 muss zudem in der Sache ein besonderes öffentliches Vollzugsinteresse bestehen. Erweist sich der Ausgang des Hauptsacheverfahrens als offen, hat eine Abwägung der wechselseitigen Interessen zu erfolgen.

57Hiervon ausgehend fällt die Interessenabwägung hier überwiegend zu Lasten des Antragstellers aus. Der Ausgang des Hauptsacheverfahrens 24 K 899/25 erscheint nicht offen. Vielmehr hat eine am Prüfungsmaßstab im Hauptsacheverfahren ausgerichtete Kontrolle im maßgeblichen Zeitpunkt der Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bzw. Entscheidung des Tatsachengerichts,

58vgl. hinsichtlich der Ausweisung BVerwG, Urteil vom 15. November 2007 – 1 C 45.06 –, Rn. 12 ff., juris.; hinsichtlich der Abschiebungsandrohung BVerwG, Urteil vom 22. März 2012– 1 C 3.11 –, Rn. 13, juris

59die Rechtmäßigkeit des Bescheides hinsichtlich der Ausweisungsverfügung in Ziffer I. (1.) sowie der Abschiebungsandrohung in Ziffer V. (2.) und der Anordnung und Befristung des ausweisungsbedingten Einreise- und Aufenthaltsverbots in Ziffer II. (3.) ergeben. Es liegt auch insoweit in der Sache ein besonderes Vollzugsinteresse der Behörde vor (4.). Allein die Anordnung und Befristung des abschiebungsbedingten Einreise- und Aufenthaltsverbots in Ziffer VI. des Bescheides erweist sich als rechtswidrig (5.).

601. Die Ausweisung des Antragstellers ist bei summarischer Prüfung rechtmäßig.

61a. Bedenken gegen ihre formelle Rechtmäßigkeit bestehen nicht; insbesondere ist die Antragsgegnerin die gemäß § 14 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) des Landes Nordrhein-Westfalen zuständige Ausländerbehörde. Nach dieser Vorschrift gilt: Befindet sich die ausländische Person aufgrund richterlicher Anordnung in Haft, Sicherungsverwahrung oder im Maßregelvollzug, bleibt die Ausländerbehörde zuständig, in deren Bezirk die Person zu wohnen verpflichtet ist oder, wenn eine Wohnsitzverpflichtung nicht besteht, sie sich zuvor gewöhnlich aufgehalten hat. Diese Voraussetzung sind hier erfüllt. Der Antragsteller, der sich seit dem 4. April 2017 zunächst in Untersuchungshaft befand und seit dem 28. Februar 2018 durchgehend aufgrund seiner strafrechtlichen Verurteilungen in Haft befindet, hatte ausweislich der Aufnahmemitteilung der JVA S. vom 5. April 2017 (Bl. 122 des Verwaltungsvorgangs (VV)) vor Inhaftierung seinen letzten Wohnsitz im Zuständigkeitsbereich der Antragsgegnerin unter der Anschrift N. 00, 00000 C..

62b. Die Ausweisung findet ihre Rechtsgrundlage in § 53 Abs. 1 und Abs. 3 AufenthG. Danach wird ein Ausländer, dessen Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die freiheitliche demokratische Grundordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland gefährdet, ausgewiesen, wenn die unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles – insbesondere der Ausweisungs- und Bleibeinteressen nach §§ 54, 55 AufenthG – vorzunehmende Abwägung der Interessen an der Ausreise mit den Interessen an einem weiteren Verbleib des Ausländers im Bundesgebiet ergibt, dass das öffentliche Interesse an der Ausreise überwiegt.

63Für bestimmte Personengruppen, wie für Ausländer mit einem Aufenthaltsrecht nach dem Assoziationsabkommen EWG/Türkei, besteht gemäß § 53 Abs. 3 und 4 AufenthG ein besonderer Ausweisungsschutz. Der Ausweisungstatbestand wird durch § 53 Abs. 3 AufenthG in Anknüpfung an die Rechtsprechung des EuGH,

64vgl. EuGH, Urteil vom 8. Dezember 2011 – C-371/08 (Ziebell) –, Rn. 79 ff., juris

65dahingehend eingeschränkt, dass die Ausweisung nur erfolgen darf, wenn das persönliche Verhalten des Betroffenen gegenwärtig eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt, und die Ausweisung für die Wahrung dieses Interesses unerlässlich ist. Mit der erstgenannten Voraussetzung darf jedenfalls für diese Personengruppe eine Ausweisung nur auf spezialpräventive Gründe gestützt werden.

66Vgl. die Begründung des Entwurfs der Bundesregierung zu einem Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung, BT-Drs. 18/4097, S. 49.

67Mit dem zweiten Erfordernis der Unerlässlichkeit der Ausweisung ist keine weitere Verschärfung der Ausweisungsvoraussetzungen verbunden, sondern wird entsprechend den genannten Vorgaben des EuGH,

68vgl. EuGH, Urteil vom 8. Dezember 2011 – C-371/08 (Ziebell) –, Rn. 82 und 86, juris, in Anknüpfung an EuGH, Urteil vom 22. Dezember 2010 – C-303/08 (Bozkurt) –, Rn. 60, juris; auch BVerwG, Urteil vom 10. Juli 2012 – 1 C 19.11 –, juris; OVG NRW, Urteil vom 12. Juli 2017 – 18 A 2735/15 –, Rn. 86 f., juris,

69lediglich die besondere Bedeutung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit hervorgehoben.

70Vgl. Neidhardt, in: HTK-AuslR / § 53 AufenthG / Abs. 3, Stand: 03.02.2022.

71Im Übrigen bedarf es auch insoweit einer umfassenden Interessenabwägung nach § 53 Abs. 1 AufenthG.

72Diese Regelung steht auch in Einklang mit den Stillhalteklauseln des Art. 13 ARB 1/80 und Art. 41 Abs. 1 des Zusatzprotokolls zum Assoziationsabkommen EWG-Türkei, insbesondere bedarf es keiner (zusätzlichen) Ermessensentscheidung über die Ausweisung eines Assoziationsberechtigten.

73Siehe hierzu im Einzelnen: BVerwG, Urteil vom 22. Februar 2017 – 1 C 3.16 –, Rn. 60-64, juris; OVG NRW, Urteil vom12. Juli 2017 – 18 A 2735/15 –, Rn. 31-36, juris.

74Hier geht das Gericht mit der Antragsgegnerin zu Gunsten des Antragstellers davon aus, dass ihm gemäß § 53 Abs. 3 AufenthG in Anbetracht der langjährigen nichtselbständigen Arbeit seines Vaters als Arbeitnehmer ein Recht nach Art. 7 ARB 1/80 und damit ein besonderer Ausweisungsschutz zukommt.

75Dabei ist in der Rechtsprechung des BVerwG geklärt, dass § 53 Abs. 3 AufenthG den allgemeinen Prüfungsmaßstab des § 53 Abs. 1 AufenthG zwar modifiziert, im Übrigen aber nichts an der durch diese Grundnorm vorgegebenen Prüfungsstruktur ändert. Insbesondere sind bei der vorzunehmenden Interessenabwägung im Lichte des spezifischen Prüfungsmaßstabs des § 53 Abs. 3 AufenthG auch die §§ 54 und 55 AufenthG anzuwenden.

76Vgl. BVerwG, Urteil vom 16. Februar 2022 – 1 C 6.21 –, Rn. 27, juris m.w.N; OVG NRW, Beschluss vom 6. Juli 2022– 18 B 632/22 –, Rn. 28, juris.

77Ausgehend von den oben genannten Grundsätzen liegen die Voraussetzungen des § 53 Abs. 1 und Abs. 3 AufenthG für die Ausweisung des Antragstellers vor. Im Falle des Antragstellers sind Ausweisungsinteressen nach § 54 AufenthG erfüllt (aa.). Sein persönliches Verhalten stellt gegenwärtig eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne des § 53 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 AufenthG dar, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt (bb.). Unter Berücksichtigung der Bleibeinteressen des Antragstellers (cc.) überwiegen im Rahmen einer Abwägung die Ausweisungsinteressen mit der Folge, dass sich die Ausweisung für die Wahrung dieser Interessen als unerlässlich erweist (dd.).

78aa. Im Fall des Antragstellers besteht ein besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse nach § 54 Abs. 1 Nr. 1a lit. c) AufenthG. Nach dieser Vorschrift wiegt das Ausweisungsinteresse im Sinne von § 53 Abs. 1 AufenthG besonders schwer, wenn der Ausländer rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den §§ 174, 176 bis 178, 180a, 181a, 182, 184b, 184c oder 184e des Strafgesetzbuches verurteilt worden ist. Die Voraussetzungen der ersten beiden Varianten liegen im Hinblick auf die Verurteilung des Antragstellers zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit Vergewaltigung sowie sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern in 36 Fällen sowie sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern in 6 Fällen gemäß §§ 174 Abs. 1 Nr. 1, 176 Abs. 1, 176 Abs. 4 Nr. 1, 176 a Abs. 2 Nr. 1, 176 a Abs. 2 Nr. 2, 177 Abs. 1, 177 Abs. 2 Nr. 1 StGB vor.

79Damit erfüllt der Antragsteller gleichzeitig das besonders schwerwiegende Ausweisungsinteresse im Sinne von § 53 Abs. 1 Var. 1 AufenthG, weil er wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren verurteilt worden ist.

80bb. Von dem Antragsteller geht nach Auswertung sämtlicher beigezogener Akten (der Gerichtsakten, Verwaltungsvorgänge, Strafakten, Strafvollstreckungsakten – einschließlich des im Strafvollstreckungsverfahren eingeholten Gutachtens des Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie F. aus E. vom 15. Mai 2025 – und der Gefangenenpersonalakte) auch gegenwärtig eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne des § 53 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 AufenthG aus, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt.

81Bei der Prüfung der individuellen Wiederholungsgefahr im Rahmen einer Ausweisung trifft das Verwaltungsgericht eine eigenständige Prognoseentscheidung. Ein vom Gericht eingeholtes Sachverständigengutachten kann die Prognoseentscheidung des Gerichts nicht ersetzen, sondern hierfür nur eine Hilfestellung bieten.

82Vgl. BVerwG, Beschluss vom 13. März 2009 – 1 B 20.08 –, juris.

83Dabei gelten auch im Anwendungsbereich des Art. 14 ARB 1/80 nicht an Resozialisierungsgesichtspunkten, sondern an strengeren Kriterien orientierte und darüber hinaus eine längerfristige Gefahrenprognose erfordernde gefahrenabwehrrechtliche Maßstäbe.

84Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 17. Juli 2008 – 18 A 1145/07 –, Rn. 8, juris.

85Für die Feststellung der Wiederholungsgefahr gilt ein differenzierender, mit zunehmendem Ausmaß des möglichen Schadens abgesenkter Grad der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts.

86Vgl. BVerwG, Urteile vom 15. Januar 2013 – 1 C 10.12 –, Rn. 15, juris, vom 10. Juni 2012 – 1 C 19.11 –, Rn. 16, juris, vom 2. September 2009 – 1 C 2.09 –, Rn. 17, juris, und vom 3. August 2004 – 1 C 30.02 –, Rn. 26, juris; OVG NRW, Beschluss vom 10. Januar 2003 – 18 B 2436/02 –, Rn. 6, juris.

87Eine entsprechende umgekehrte Proportionalität von Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit entspricht ordnungsrechtlichen Grundsätzen und letztlich dem allgemeinen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

88Vgl. BVerfG, Beschluss vom 4. April 2006 – 1 BvR 518/02 –, BVerfGE 115, 320 (360 f.).

89Insoweit gelten für die im Rahmen tatrichterlicher Prognose festzustellende Wiederholungsgefahr auch im Anwendungsbereich des Art. 14 ARB 1/80 mit Blick auf die bei einer erneuten Straffälligkeit des Antragstellers bedrohten Schutzgüter der sexuellen Selbstbestimmung und der körperlichen Integrität eher geringere Anforderungen.

90Vgl. hierzu BVerwG, Beschluss vom 25. August 2009– 1 C 25.08 –, juris; OVG NRW, Urteil vom 22. Februar 2011– 18 A 1603/19 –, juris.

91Bei der Prognose sind die besonderen Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, insbesondere die Höhe der verhängten Strafe, die Schwere der konkreten Straftat, die Umstände ihrer Begehung und das Gewicht des bei einem Rückfall bedrohten Rechtsguts, aber auch die Persönlichkeit des Täters, seine Entwicklung und Lebensumstände, das Nachtatverhalten sowie der Verlauf von Haft und gegebenenfalls Therapie bis zum maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt der Entscheidung des Gerichts.

92Vgl. BVerfG, Stattgebender Kammerbeschluss vom 19. Oktober 2016 – 2 BvR 1943/16 –, Rn. 19, juris; BVerwG, Beschluss vom 6. Mai 2011 – 10 B 30.10 –, Rn. 6, juris, und Urteil vom 16. November 2000 – 9 C 6.00 –, Rn. 16, juris.

93Die Beurteilung, welches Gewicht positiven Entwicklungen in den Lebensumständen des Ausländers zukommt, hängt maßgeblich davon ab, ob sie im entscheidungserheblichen Zeitpunkt bereits den hinreichend sicheren Schluss auf das künftige Verhalten des Antragstellers gerade auch im Hinblick auf die anzustellende längerfristige Gefahrenprognose zulassen.

94Vgl. OVG NRW, Urteil vom 14. Juli 2014 – 18 A 2849/12 –, S. 14 der Ausfertigung (zur Gefahrenprognose bei Befristung der Wirkungen einer Ausweisung).

95Ausgehend hiervon begründen die von dem Antragsteller verübten Straftaten, die der Anlassverurteilung vom 4. April 2017 wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit Vergewaltigung sowie sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern in 36 Fällen sowie sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern in sechs Fällen zu Grunde liegen, offensichtlich in ihrer Gesamtheit einen Ausweisungsanlass von dem durch § 53 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 AufenthG vorausgesetzten Gewicht. Dieses strafrechtlich geahndete persönliche Verhalten des Antragstellers begründet eine – über die mit jedem Rechtsverstoß verbundene Störung der öffentlichen Ordnung hinausgehende – tatsächliche und hinreichend schwere Gefährdung, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt. Die betroffenen Schutzgüter der sexuellen Selbstbestimmung und der körperlichen Integrität nehmen in der Hierarchie der in den Grundrechten enthaltenen Werteordnung einen sehr hohen Rang ein und lösen staatliche Schutzpflichten aus.

96Vgl. hierzu BVerwG, Beschluss vom 25. August 2009– 1 C 25.08 –, juris; OVG NRW, Urteil vom 22. Februar 2011– 18 A 1603/19 –, juris.

97Von dem Antragsteller geht auch gegenwärtig eine erhebliche Wiederholungsgefahr aus.

98Die 4. kleine Strafvollstreckungskammer des Landgerichts B. hat mit Beschluss von 28. Mai 2025 (124 StVK 31/25) hierzu unter Einbeziehung und Auswertung der Stellungnahmen der JVA B. und des vorgenannten Gutachtens des Dr. F. im Wesentlichen ausgeführt:

99„[…] 2. Auch ist eine Gefährdung der Allgemeinheit durch die Begehung weiterer erheblicher Straftaten i.S. einer konkreten Gefahr zu befürchten (vgl. MüKoStGB/Groß/Ruderich, 4. Aufl. 2020, StGB § 68c Rn. 13, beck-online). Insofern stellen die Taten zum Nachteil der Zeugin Y. erhebliche rechtswidrige Anlasstaten dar. Erhebliche, zumindest dem Bereich der mittleren Kriminalität zuzuordnenden Straftaten sind auch in Zukunft für die Allgemeinheit zu erwarten. Nach den auch insofern überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen Dr. F. in seinem Gutachten - sowohl schriftlich als auch in der Anhörung am 26.05,2025 - ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit gegenüber jeglichen Personen der Allgemeinheit die körperliche Integrität betreffenden fremdaggressiven Verhaltensweisen des Verurteilten, die in seiner krankhaften Verkennung der Realität fußen, zu rechnen (SH Gutachten Dr. F. BI. 183). lnsbesondere sei mit schwerwiegenden Körperverletzungshandlungen, die zu erheblichen Folgen bei den Opfern bis hin zum Tod führen können, entsprechend der bisher auch in der Haft aufgetretenen Auffälligkeiten bei dem Verurteilten zu rechnen, aber auch mit sexuellen Übergriffen (SH Gutachten Dr. F. BI. 182). Für letzteres spricht auch die erfolgte KURS-Einstufung in die Kategorie A (BI. 739 d.A.). Wegen der unbehandelten schizophrenen Erkrankung ist die schon bereits hohe Rückfallwahrscheinlichkeit des Verurteilten (dazu auch die Stellungnahme des psychologischen Dienstes der JVA, BI. 849 d.A.) nochmal um das 10-fache erhöht (SH Gutachten Dr. F. BI. 180). Dem Verurteilten ist es bisher selbst im geschützten Kontext des Vollzuges nicht gelungen, sich straffrei zu führen. Vielmehr kam es vermehrt zu körperlichen und verbalen Auseinandersetzungen mit Bediensteten, sodass der Verurteilte unter anderem auf einem Fesselbett fixiert werden musste (BI. 693 d.A.). Auch nahm er Gegenstände als Wurfgeschosse, indem er mit Porzellangeschirr in seiner Zelle warf, was nach seiner eigenen Aussage die Nachfahren von Allah gewesen seien (BI. 852 d.A.). Außerhalb der geschützten Umgebung des Justizvollzugs sind allein solch exemplarisch genannten Verhaltensweisen geeignet, empfindliche Verletzungen bei Betroffenen hervorzurufen. Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass der Verurteilte mangels Auseinandersetzung mit der Delinquenz auch in Zukunft wie bei der Anlasstat die eigene sexuelle Bedürfnisbefriedigung unter Ausschaltung jeglicher Empathie weiter unter Gewaltanwendung durchzusetzen suchen wird sowie in krankhafter Verkennung der Realität andere, nicht sexualbezogene Gewalttätigkeiten begehen wird. Insbesondere auch betreffend Sexualstraftaten ist die Rückfallwahrscheinlichkeit des Verurteilten daher als deutlich erhöht anzusehen.“

100Diese Einschätzung, der sich die Kammer vollumfänglich anschließt, entspricht den Feststellungen des Gutachtens und deckt sich mit dem in der Gefangenenpersonalakte dokumentierten Vollzugsverhalten des Antragstellers.

101In dem im Strafvollstreckungsverfahren mit Blick auf Anordnung der Führungsaufsicht erstellten Gutachten des F., das mangels Mitwirkung des Antragstellers nach Aktenlage erstellt werden musste, heißt es zudem, der dokumentierte Verlauf der bisherigen Inhaftierung sei in einer als maßgeblich zu bezeichnenden Weise durch das schwer schizophren-psychotische Krankheitsbild beim Antragsteller geprägt gewesen, was ihm eine Auseinandersetzung mit der Anlasstat nicht ermöglicht habe. Zum Zeitpunkt der versuchten gutachterlichen Untersuchung habe er sich in einer als ausgeprägt zu bezeichnenden Symptomatik der Psychose mit weiter bestehender Tendenz zur wahnhaften Erlebnisverarbeitung bei fehlender Krankheitseinsicht befunden und auch die medikamentöse Behandlung krankheitsbedingt abgelehnt (Seite 186 des Gutachtens). Nach Verbüßung der Haftstrafe wäre eine Rückkehr in das familiäre Umfeld, zum Beispiel den Haushalt seiner Mutter, in keiner Weise als ausreichend anzusehen, um dem schweren psychotischen Krankheitsbild des Antragstellers bzw. einem damit verbundenen und generell als deutlich erhöht zu bezeichnenden Risiko der Begehung erheblicher rechtswidriger Taten in angemessener Weise Rechnung zu tragen. Es erscheine vielmehr angezeigt, den Antragsteller in eine stationäre psychiatrische Behandlung zu verlegen und von dort aus weitere Schritte im Hinblick auf eine zukünftige als umfangreich zu bezeichnende psychosoziale Betreuung zu organisieren.

102In der dem Beschluss zu Grunde liegenden Anhörung vor der Strafvollstreckungskammer hat der Gutachter auf Nachfrage des Gerichts ausgeführt: Bei an paranoider Schizophrenie erkrankten, wie dem Antragsteller, sei das allgemeine Delinquenzrisiko um das Zehnfache erhöht. Er sei krankheitsbedingt unberechenbar. Zwar sei die Anlasstat eine Tat aus dem Nahbereich gewesen und das Risiko von Angriffen gegen die körperliche Unversehrtheit sei höher als jene von Sexualdelikten außerhalb des Nahbereichs. Dennoch bestehe auch insoweit eine Rückfallgefahr. Verstärkt werde dies durch die unbehandelte Suchtproblematik hinsichtlich Cannabis. Eine Selbstgefährdung bestehe auch. Noch mehr im Vordergrund stehe aber die Fremdgefährdung durch seine wahnhaften Vorstellungen. Für den Selbstschutz sei eine Unterbringung des Antragstellers zwingend angezeigt. Auch lägen die Voraussetzungen für eine Zwangsmedikation vor. Zu Behandlungsmöglichkeiten in der Türkei könne er keine validen Aussagen treffen. Verwahrlosungstendenzen des Antragstellers seien jedoch vorhanden.

103Es sind demgegenüber auch keine Anhaltspunkte vorgetragen oder sonst ersichtlich, die zu Gunsten des Antragstellers auch nur auf eine Verminderung der Wiederholungsgefahr schließen ließen. Im Gegenteil belegt der Antragsteller mit seinem eigenen Verhalten und auch seinem Vortrag in diesem Verfahren seine fortwährende erhebliche Gefährlichkeit. Dass er keinerlei Therapiebereitschaft und Einsicht in seine Behandlungsbedürftigkeit zeigt, hat er in seiner Anhörung vor der Strafvollstreckungskammer am nochmals deutlich gemacht. Der Antragsteller erklärte im Rahmen des Termins, er brauche keine Therapie, er habe das damals ausprobiert und sei damit „durch“. Auch bestätigt sein Prozessbevollmächtigter im vorliegenden Verfahren diese Einschätzung, wenn er etwa vorträgt, dass die Gefährlichkeit des Antragstellers ein Symptom seiner unbehandelten oder unzureichend behandelten Psychose sei (Bl. 210 GA).

104Schließlich hat sogar die Mutter des Antragstellers – bemerkenswerterweise ebenfalls vertreten durch seinen hiesigen Prozessbevollmächtigten – einen Antrag nach dem PsychKG NRW auf Unterbringung des Antragstellers wegen seiner Gefährlichkeit gestellt.

105Dem steht auch nicht die jüngste, von der Antragsgegnerin vorgelegte Stellungnahme der JVA B. vom 2. Juni 2025 entgegen. Zwar wird dort eine Verbesserung des Allgemeinzustandes des Antragstellers beschrieben, die darauf schließen lässt, dass er sich momentan in einer weniger akuten Phase seiner Erkrankung befindet. Andererseits sind laut der Stellungnahme der JVA krankhafte Symptome weiterhin wahrnehmbar. Ohnedies ändert auch eine zeitweilige Besserung seines Krankheitszustandes grundsätzlich nichts an seiner Gefährlichkeit, weil weder seine Erkrankung noch die Anlasstat ansatzweise therapiert oder aufgearbeitet sind.

106Auch unabhängig von seiner Erkrankung geht von dem Antragsteller eine Wiederholungsgefahr aus. Denn seine Straftaten, die er in schuldfähigem Zustand begangen hat, hat er nicht ansatzweise aufgearbeitet.

107cc. Dem im Fall des Antragstellers bestehenden Ausweisungsinteresse steht ein besonders schwerwiegendes Bleibeinteresse im Sinne von § 55 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG entgegen, weil der Antragsteller zum insoweit maßgeblichen Zeitpunkt des Erlasses der Ausweisungsverfügung,

108vgl. BVerwG, Urteil vom 15. November 2007 – 1 C 45/06 –,Rn. 23 ff., juris,

109im Besitz einer Niederlassungserlaubnis war und sich zum maßgeblichen Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat.

110Weitere normierte Bleibeinteressen sind nicht ersichtlich. Insbesondere liegen die Voraussetzungen von § 55 Abs. 1 Nr. 3 und 4 AufenthG nicht vor. Nach diesen Vorschriften wiegt ein Bleibeinteresse besonders schwer, wenn der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat und mit einem der in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Ausländer in ehelicher oder lebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft lebt (Nr. 3), bzw. mit einem deutschen Familienangehörigen oder Lebenspartner in familiärer oder lebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft lebt, sein Personensorgerecht für einen minderjährigen ledigen Deutschen oder mit diesem sein Umgangsrecht ausübt (Nr. 4).

111Die Voraussetzungen liegen nicht vor. Kinder hat der Antragsteller nicht. Es ist auch bereits unklar, ob der Antragsteller weiterhin, wie dies wohl zum Zeitpunkt der Anlassverurteilung der Fall war, verheiratet ist und welchen Aufenthaltsstatus die seinerzeitige Ehefrau, T., die laut Akten als türkischstämmig beschrieben wird, innehat. In der Gefangenenpersonalakte wird der Antragsteller als „geschieden“ geführt. Jedenfalls hat die Antragsgegnerin unwidersprochen vorgetragen, dass eine eheliche Lebensgemeinschaft nicht besteht. Eine solche ist auch sonst nicht ansatzweise ersichtlich, die Ehefrau taucht nach ihrer Erwähnung im Anlassurteil und in der Gefangenenpersonalakte zu Beginn der Inhaftierung als Bezugsperson, mit der ausdrücklich kein Kontakt gewünscht wird, in den Akten nicht mehr auf. Ob der Antragsteller jemals mit ihr zusammengelebt hat ist unklar. Hiergegen spricht, dass sie ausweislich der Aufnahmemitteilung der JVA S. vom 5. April 2017 in H. unter der Anschrift K.-straße 00 wohnhaft war, während der Antragsteller – wie eingangs ausgeführt – in C. wohnte.

112Weiterhin bestehen in der Person des Antragstellers sonstige, nicht normierte Bleibeinteressen, die ebenfalls im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen sind. Dazu zählen die Beziehungen zu seiner Mutter und seinem Bruder, die in Deutschland leben. Zudem hielt sich der Antragsteller seit Jahrzenten rechtmäßig im Bundesgebiet auf. Mit Blick darauf kann unterstellt werden, dass er im Bundesgebiet über weitere Sozialkontakte verfügt, an deren Aufrechterhaltung aus dem Bundesgebiet heraus er ein Interesse hat.

113dd. Die Ausweisung des Antragstellers erweist sich jedoch auch unter Berücksichtigung seiner schützenswerten Belange als verhältnismäßig und "unerlässlich" zur Wahrung des Grundinteresses der Gesellschaft im Sinne der Rechtsprechung des EuGH.

114In die nach § 53 Absatz 1 und 3 AufenthG vorzunehmende umfassende Abwägung der Umstände des Einzelfalles sind insbesondere die in § 53 Abs. 2 AufenthG genannten Gesichtspunkte einzubeziehen, die sich im Wesentlichen an den sog. Boultif/Üner-Kriterien der Rechtsprechung des EGMR orientieren.

115Vgl. EGMR, Entscheidung vom 22. Januar 2013 – Nr. 66837/11 [E ./. Deutschland] –.

116Daher sind zugunsten des Ausländers einerseits die auch in § 55 AufenthG hervorgehobenen Bleibeinteressen zu berücksichtigen, aber auch die Dauer seines rechtmäßigen Aufenthaltes und seine schutzwürdigen persönlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Bindungen im Bundesgebiet. Außerdem sind die Folgen der Ausweisung für die Familienangehörigen des Ausländers, die sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten und mit ihm in familiärer Lebensgemeinschaft leben, in die Abwägung einzustellen (vgl. § 53 Abs. 2 AufenthG). Die von Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) sowie Art. 6 Abs. 1 und 2 GG und Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) geschützten Belange sind dabei entsprechend ihrem Gewicht und unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit in der Gesamtabwägung zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere bei im Bundesgebiet geborenen und aufgewachsenen Ausländern, zumal wenn diese über keine Bindungen an das Land ihrer Staatsangehörigkeit verfügen.

117Vgl. BVerwG, Beschluss vom 25. August 2009 – 1 C 25.08 –,Rn. 23, juris; OVG NRW, Urteil vom 22. März 2012– 18 A 951/09 –, Rn. 81, juris.

118Hiervon ausgehend erweist sich die Ausweisung des Antragstellers unter Berücksichtigung sämtlicher Bleibeinteressen – insbesondere von Art. 6 GG und Art. 8 EMRK – als unerlässlich.

119Den Beziehungen des Antragstellers zu seiner im Bundesgebiet lebenden Mutter und seinem Bruder kommt im Hinblick auf die Volljährigkeit aller Familienmitglieder ein Schutz unter dem Gesichtspunkt des Familienlebens nach Art. 6 GG und Art. 8 EMRK nicht zu. Insoweit entfalten Beziehungen zwischen volljährigen Familienmitgliedern sowohl nach der Rechtsprechung des BVerfG als auch des EGMR aufenthaltsrechtliche Schutzwirkungen nur unter der Voraussetzung, dass ein Familienmitglied auf die Lebenshilfe eines anderen Familienmitglieds angewiesen ist, bzw. wenn über die sonst üblichen Bindungen hinaus zusätzliche Merkmale einer Abhängigkeit vorhanden sind.

120Vgl. BVerfG, Beschluss vom 25. Oktober 1995– 2 BvR 901/95 –, juris; EGMR, Urteile vom 12. Januar 2010– 47486/06 [Abdul Waheed Khan] –, InfAuslR 2010, 369 und vom 15. Juli 2003 – 52206/99 [Mokrani] – InfAuslR 2004, 183.

121Für das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist nichts ersichtlich. Dabei mag zu Gunsten des Antragstellers unterstellt werden, dass er zwar grundsätzlich auf die Lebenshilfe Dritter angewiesen ist und insoweit eine besondere Abhängigkeit besteht. Dass dies aber auf seine in Deutschland lebenden Familienmitglieder zutrifft, ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Zwar haben ihn seine Mutter und sein Bruder während der Haft gelegentlich besucht. Lebenshilfe, auf die der Antragsteller angewiesen ist, haben sie ihm aber nicht geboten. Vielmehr ist für den Antragsteller eine Berufsbetreuerin bestellt. Auch hatte die Mutter des Antragstellers zunächst erklärt, dass er nach Haftentlassung bei ihr wohnen könne, womit ggf. eine entsprechende Lebenshilfe verbunden gewesen wäre. Unabhängig davon, dass dies ein zukünftiges Geschehen beträfe, hat die Mutter des Antragstellers hiervon inzwischen offenbar Abstand genommen und stattdessen – vertreten durch den hiesigen Prozessbevollmächtigten des Antragstellers – dessen Unterbringen nach dem PsychKG NRW beantragt. Die beiden anderen Brüder des Antragstellers befinden sich nach dessen Angaben in Frankreich bzw. der Schweiz, so dass eine Trennung von diesen nicht zu besorgen ist.

122Die Ausweisung des Antragstellers stellt schließlich keinen unzulässigen Eingriff in sein durch Art. 8 Abs. 1 EMRK geschütztes Privatleben dar. Der Schutzbereich dieser Norm ist zwar eröffnet, der Eingriff in dieses Recht aber gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt.

123Auch nach der Rechtsprechung des EGMR gewährt Art. 8 EMRK im Gastland geborenen oder aufgewachsenen Ausländern der sogenannten zweiten Generation kein absolutes Bleiberecht. Ob ein Ausländer der zweiten Generation ausgewiesen werden kann, ist letztlich anhand einer einzelfallbezogenen Würdigung der für die Ausweisung sprechenden öffentlichen Belange und der gegenläufigen Interessen des Ausländers und deren Abwägung gegeneinander zu ermitteln. In die Verhältnismäßigkeitsprüfung sind auch hierbei als Kriterien einzustellen: Die Art und Schwere der von dem Ausländer begangenen Straftaten; die Dauer seines Aufenthalts in dem Land, aus dem er ausgewiesen werden soll; die seit der Tatbegehung verstrichene Zeit und das Verhalten des Ausländers während dieser Zeit; die Stabilität der sozialen, kulturellen und familiären Bindungen zum Gastland und zum Zielstaat der Ausweisung sowie die familiäre Situation des Ausländers, etwa die Dauer des Fortbestehens seiner Ehe und andere Faktoren, aus denen ein wirksames Beziehungs- bzw. Familienleben hervorgeht und ob die Ehegattin bzw. der Ehegatte im Zeitpunkt des Eingehens der familiären Beziehung von der Begehung der Straftaten wusste.

124Vgl. EGMR, Urteil vom 12. Januar 2010 – Individualbeschwerde Nr. 47486/06 (Khan) –, InfAuslR 2010, 369.

125Hiernach sprechen zwar gewichtige Aspekte zu Gunsten des Antragstellers. Er ist im Alter von sechs Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen und hier aufgewachsen. Auch hat er sich – soweit ersichtlich – durchgehend rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten. Er verfügte zuletzt über eine Niederlassungserlaubnis, hat die Schule besucht und war erwerbstätig. Er hat Familie in Deutschland, jedenfalls seine Mutter und einen Bruder.

126Andererseits spricht aus Sicht der Kammer Überwiegendes dafür, dass der Antragsteller nicht im Hinblick auf sein Heimatland entwurzelt ist. Dabei verkennt die Kammer nicht, dass der Antragsteller bei Rückkehr in der Türkei unter Berücksichtigung seiner langen Abwesenheit von seinem Herkunftsland und seiner psychiatrischen Erkrankung auf beträchtliche Schwierigkeiten stoßen wird. Diese erreichen jedoch nicht ein solches Maß, dass sich die Rückkehr unter Beachtung der verfassungsrechtlichen und konventionsrechtlichen Vorgaben als unzumutbar darstellt. Der Antragsteller ist in der Türkei geboren und hat zumindest einen Teil seiner Kindheit dort verbracht, darunter die für die sprachliche Entwicklung besonders prägende Kleinkind- und Vorschulzeit. In Deutschland lebte er zunächst im elterlichen Haushalt, so dass davon auszugehen ist, dass er in dieser Zeit weiterhin mit der türkischen Sprache und Kultur in Berührung gekommen ist. Bei Zuwanderern der zweiten Generation ist regelmäßig anzunehmen, dass sie die Heimatsprache zumindest in Grundzügen beherrschen.

127Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 25. Februar 2021– 7 A 10826/20 –, Rn. 82, juris, unter Verweis auf EGMR, E.v. 4.10.2001 – Adam/Deutschland, Nr. 43359/98 – NJW 2003, 2595.

128Im Falle des Antragstellers gilt nichts anderes. Auch trägt er selbst vor, lediglich „kaum“ Türkisch zu sprechen, was die Kommunikation und Behandlung erschwere (Bl. 207 GA). Diese Erschwernis ist ihm zuzumuten, zumal er andererseits ausweislich seiner Gefangenenpersonalakte durchgehend mit der Hauptsprache Türkisch geführt wird.

129Es muss daher insgesamt davon ausgegangen werden, dass er sich in seinem Herkunftsland ausreichend verständigen kann. Der Umstand, dass der Antragsteller (nach seinem Vortrag) in der Türkei nicht mehr über verwandtschaftliche Beziehungen verfügt, ist bei Volljährigen kein Umstand, der die Unzumutbarkeit der Rückkehr begründet.

130Vgl. Bay. VGH, Beschluss vom 17. April 2023– 19 CS 23.123 –, Rn. 54, juris; VG Bayreuth, Beschluss vom22. Juni 2023 – B 6 S 23.285 –, Rn. 156, juris.

131Zudem ist nicht erkennbar, dass der Antragsteller im Fall eines Aufenthalts in der Türkei ohne jeglichen familiären bzw. verwandtschaftlichen Anknüpfungspunkt sein wird. Zum einen hat er verschiedentlich im Rahmen seiner Begutachtung durch den Gutachter Dr. med. Kreutz aus Bedburg-Hau von einem Verwandten seines Vaters berichtet, einem Cousin, der ebenfalls psychisch erkrankt sein soll, so dass Anhaltspunkte für das Vorhandensein familiärer Kontakte bestehen. Zudem kann er auf die familiäre Unterstützung seiner Mutter und seiner Brüder zurückgreifen, die ihn entweder von dem Land ihres jeweiligen Aufenthalts oder im Rahmen von Besuchsaufenthalten in der Türkei unterstützen können.

132Entscheidend für die Gesamtabwägung ist aber, dass der Antragsteller – wie bereits zuvor ausgeführt – aufgrund der von ihm begangenen schweren Straftaten, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berühren, eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt, weshalb die für ihn sprechenden Aspekte im Rahmen der Interessenabwägung zurücktreten müssen.

133Nicht in die Abwägung einzustellen sind dem Antragsteller im Staat seiner Staatsangehörigkeit drohende Gesundheitsgefahren, die allenfalls im Rahmen der Prüfung von der Abschiebungsandrohung entgegenstehenden zielstaatsbezogenen Abschiebungsverboten zu berücksichtigen sind.

134Bei der Entscheidung über die Ausweisung eines Ausländers sind allein solche drohenden Beeinträchtigungen seiner Belange im Herkunftsstaat zu berücksichtigen, die keinen strikten verfassungs- oder völkerrechtlichen Schutz in dem Sinne genießen, sodass die deutschen Behörden unter allen Umständen verpflichtet wären, den Ausländer durch Absehen von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen vor ihrem Eintritt zu bewahren. Dies sind nur solche Nachteile, die das Gewicht eines zielstaatsbezogenen Abschiebungsverbots nicht erreichen, aber gleichwohl so erheblich sind, dass sie sich auf die durch Art. 7 GRC und Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützten Belange des Ausländers auswirken können. Geltend gemachte Gefahren im Herkunftsstaat, die – sollten sie zutreffen – die Schwelle zu einem zielstaatsbezogenen Abschiebungsverbot im Sinne des § 60 AufenthG überschreiten würden, können demgegenüber bei der Ausweisung im Rahmen der Interessenabwägung jedenfalls insoweit nicht berücksichtigt werden, als für das Abschiebungsverbot eine ausschließliche Prüfungszuständigkeit des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (im Folgenden: Bundesamt) besteht.

135Vgl. BVerwG, Urteil vom 16. Februar 2022 – 1 C 6.21 –, Rn. 34, juris.

136Ob vorliegend eine ausschließliche Prüfungszuständigkeit des Bundesamts besteht, weil der Antragsteller in der Vergangenheit ein Asylverfahren durchlaufen hätte, ist unklar. Die insbesondere zu Beginn unvollständige Ausländerakte gibt hierfür nichts Belastbares her. Aktuell betreibt er jedenfalls kein Asylverfahren, so dass zu Gunsten des Antragstellers von einer Prüfzuständigkeit der Ausländerbehörde ausgegangen wird.

137Nach Auffassung der Kammer kann jedoch auch in einem Fall, in dem ein Ausländer, wie hier, ohne das Bundesamt einzuschalten Umstände vorträgt, die ein Abschiebungsverbot insbesondere im Sinne von § 60 Abs. 5, Abs. 7 Satz 1 AufenthG zur Folge haben könnten und in dem die Ausländerbehörde über das Vorliegen eines solchen Abschiebungsverbotes unter Beteiligung des Bundesamts entscheiden muss (vgl. § 72 Abs. 2 AufenthG), nichts anderes gelten. Auch in einem solchen Fall können Gefahren im Herkunftsstaat, die – sollten sie zutreffen – die Schwelle zu einem zielstaatsbezogenen Abschiebungsverbot im Sinne des § 60 AufenthG überschreiten würden, bei der Ausweisung im Rahmen der Interessenabwägung nicht berücksichtigt werden. Denn nach der Systematik des Aufenthaltsgesetzes ist zwischen Aufenthaltsrechten einerseits und Vollzugshemmnissen andererseits zu unterscheiden. Bloße Vollzugshemmnisse begründen dabei grundsätzlich keine Berechtigung zum Aufenthalt. Es führte zu einer unklaren Durchbrechung dieser aufenthaltsrechtlichen Systematik, würden lediglich zeitweilig vollzugshemmende Hindernisse bereits bei der Ausweisung und nicht erst bei der Frage der Abschiebung berücksichtigt, zumal anerkannt ist, dass der Zweck einer Ausweisung – wie bei der sog. inlandsbezogenen Ausweisung – auch in der bloßen Verschlechterung der aufenthaltsrechtlichen Position eines Ausländers liegen kann.

138Gegen die Berücksichtigung der genannten Gefahren im Herkunftsstaat auch in Fällen der vorliegenden Art spricht zudem, dass es der Ausländer anderenfalls – mit potentieller Ergebnisrelevanz – in der Hand hätte, selbst den gerichtlichen Umfang der rechtlichen Überprüfung einer Ausweisungsverfügung zu bestimmen, indem er einen Asylantrag stellt oder von der Stellung eines solchen Asylantrags gerade absieht.

139So auch: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 26. Juli 2022 – OVG 2 B 2/20 –, Rn. 49 ff., juris.

140Ebenso ist das im vorliegenden Verfahren erstmals mit Schriftsatz vom 18. Juni 2025 (Bl. 237 ff. GA) – gleichsam unsubstantiiert – geltend gemacht Vorbringen einer drohenden Heranziehung zum Wehrdienst in der Türkei nicht zu berücksichtigen. Nach § 13 Abs. 1 AsylG ist derjenige Schutzsuchende, der sich materiell auf Asylgründe beruft, zwingend auf das – alle Schutzersuchen und Schutzformen erfassende – Asylverfahren zu verweisen; hiermit ist ausschließlich das besonders sachkundige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zu befassen. Ein "Wahlrecht" des Ausländers zwischen asylrechtlichem oder ausländerrechtlichem Schutz vor Verfolgung im Heimatland besteht nicht.

141Vgl. BVerwG, Beschluss vom 3. März 2006 – 1 B 126.05 –, juris.

142Im Übrigen ist es nicht möglich, die vom Antragsteller geltend gemachten Gefahren in rechtlicher Hinsicht als unterhalb der Schwelle des § 60 AufenthG zu betrachten und in die Abwägung mit einzubeziehen.

143Vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 16. Februar 2022 – 1 C 6/21 –, Rn. 35, juris.

1442. Die Rechtmäßigkeit der mit der Ausweisung verbundenen Abschiebungsandrohung folgt aus § 59 AufenthG. Danach ist die Abschiebung unter Bestimmung einer angemessenen Frist zwischen sieben und 30 Tagen für die freiwillige Ausreise anzudrohen, wenn keine Abschiebungsverbote vorliegen und der Abschiebung weder das Kindeswohl noch familiäre Bindungen noch der Gesundheitszustand des Ausländers entgegenstehen. Diese Voraussetzungen liegen vor.

145a. Die Bestimmung einer Ausreisefrist ist gemäß §§ 59 Abs. 5, 58 Abs. 3 Nr. 1 AufenthG entbehrlich, solange der Antragsteller sich – wie hier noch bis zum 4. Juli 2025 – in Strafhaft befindet.

146b. Die Antragsgegnerin war auch nicht gemäß § 59 Abs. 3 Satz 2 AufenthG verpflichtet, ein zielstaatsbezogenes Abschiebungsverbot für die Türkische Republik festzustellen.

147aa. Es besteht kein Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 7 AufenthG aus gesundheitlichen Gründen. Gemäß § 60 Abs. 7 Satz 3 AufenthG besteht ein solches nur bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden. Es ist nicht erforderlich, dass die medizinische Versorgung im Zielstaat mit der Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland gleichwertig ist (§ 60 Abs. 7 Satz 4 AufenthG). Eine ausreichende medizinische Versorgung liegt in der Regel auch vor, wenn diese nur in einem Teil des Zielstaats gewährleistet ist (§ 60 Abs. 7 Satz 5 AufenthG).

148Aus den vorliegenden Unterlagen ergibt sich bereits nicht hinreichend substantiiert, dass sich die nicht psychiatrische Erkrankung des Antragstellers im Falle seiner der Rückkehr in die Türkei (alsbald) wesentlich bzw. lebensbedrohlich verschlechtern würde. Festzustellen ist insoweit zunächst, dass der Antragsteller, der bereits seit 2007 vielfach stationär in die Psychiatrie aufgenommen wurde, auch bei dem hohen in der Bundesrepublik Deutschland gewährleisteten medizinischen Standard – nicht zuletzt aufgrund mangelnder Krankheitseinsicht und Therapiebereitschaft – nicht in dem Maße behandelt werden konnte, dass er nachhaltig symptomfrei wäre und ein Leben innerhalb der Rechtsordnung leben könnte. Dies ist über Jahrzehnte hinweg nicht nachhaltig gelungen. Die Erkrankung wurde allenfalls phasenweise eingedämmt.

149Unabhängig davon ist die psychiatrische Erkrankung des Antragstellers in der Türkei behandelbar.

150Dabei ist der Umstand, dass die Antragsgegnerin entgegen § 72 Abs. 2 AufenthG das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Verwaltungsverfahren nicht beteiligt hat, unerheblich. Denn auf eine etwa zu Unrecht unterbliebene Beteiligung kann sich der Antragsteller nicht berufen, da das Beteiligungserfordernis keine verfahrensrechtliche Schutznorm darstellt, die das Ziel verfolgt, Rechte des Ausländers zu wahren; vielmehr soll mit ihr nur verwaltungsintern das Einfließen der zielstaatsbezogenen Sachkunde des Bundesamtes abgesichert werden.

151Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 30. August 2012 – 17 B 751/12 –, Rn. 6 ff., juris; VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 22. Juli 2009 – 11 S 1622/07 –, Rn. 65, juris; VG Regensburg, Beschluss vom 18. Juli 2012 – RN 9 S 12.824 –, Rn. 28, juris.

152Das Gericht, das nicht Adressat von § 72 Abs. 2 AufenthG ist, entscheidet über das Vorliegen von zielstaatsbezogenen Abschiebungsverboten nach eigener Sachkunde unter Einbeziehung der zur Verfügung stehenden Erkenntnismittel. Ausgehend hiervon ist festzuhalten, dass das staatliche Gesundheitssystem in der Türkei in den letzten Jahren ausgebaut wurde, vor allem in ländlichen Gegenden. 2012 hat die Türkei eine allgemeine, obligatorische Krankenversicherung eingeführt. Der grundsätzlichen Krankenversicherungspflicht unterliegen alle Personen mit Wohnsitz in der Türkei. Für Bedürftige übernimmt der Staat die Krankenversicherungsbeiträge. Auch wenn – vor allem in ländlichen Provinzen – Versorgungsdefizite bei der medizinischen Ausstattung und der Verfügbarkeit von medizinischem Personal, Diagnoseterminen und einzelnen Medikamenten (Lieferverzögerungen) auftreten können, sind landesweit Behandlungsmöglichkeiten für alle Krankheiten grundsätzlich gewährleistet, insbesondere auch bei psychischen Erkrankungen.

153Vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Türkei (Stand: Januar 2024) vom 20. Mai 2024, S. 21.

154Sofern kein Beschäftigungsverhältnis vorliegt, beträgt der freiwillige Mindestbetrag für die allgemeine Krankenversicherung 3 % des Bruttomindestlohnes. Personen ohne reguläres Einkommen müssen ca. 10 Euro pro Monat einzahlen. Der Staat übernimmt die Beitragszahlungen bei Nachweis eines sehr geringen Einkommens (weniger als € 150/Monat), genauer, wenn das Haushaltseinkommen pro Person ein Drittel des Bruttomindestlohns unterschreitet. Überdies sind u.a. Personen von jeder Vorbedingung für die Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten befreit, die – was auf den Antragsteller zutreffen könnte – medizinisch eine andere Person als Hilfestellung benötigen.

155Vgl. Österreichisches Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformation der Staatendokumentation – Türkei, Version 9 vom 18. Oktober 2024, S. 307.

156Um vom türkischen Gesundheits- und Sozialsystem profitieren zu können, müssen sich in der Türkei lebende Personen bei der türkischen Sozialversicherungsbehörde (Sosyal Güvenlik Kurumu – SGK) anmelden. Sofern Patienten bei der SGK versichert sind, sind Behandlungen in öffentlichen Krankenhäusern kostenlos. Die Versicherung steht auch Rückkehrer aus dem Ausland offen; diese werden bei der SGK-Registrierung nicht gesondert behandelt

157Vgl. Österreichisches Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, a.a.O., S. 309; dasselbe, „Türkei – Zugang zum Gesundheitssystem nach der Rückkehr“ vom 27. Januar 2023, Ziff. 1.

158Eine Psychose ist in der Türkei ebenso behandelbar wie eine Schizophrenie.

159Vgl. Österreichisches Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl vom 2.3.2020, „Türkei – Behandlung von paranoider Schizophrenie“, Ziffer 1, unter Verweis auf Recherchen von IOM). Vgl. Österreichisches Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Anfragebeantwortung der Staatendokumentation Türkei: Schizoaffektive Störung, Psychose vom 2. September 2024.

160In der Türkei ist eine psychiatrische Zwangseinweisung, falls erforderlich, ebenso möglich wie eine psychiatrische klinische Langzeitbehandlung, stationäre und ambulante Behandlung sowie Nachsorge durch einen Psychiater oder einen Psychologen.

161Vgl. Österreichisches Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Anfragebeantwortung der Staatendokumentation TÜRKEI Medikamente und Behandlungen bei verschiedenen Diagnosen vom 13. Mai 2024.

162Unzurechnungsfähige psychisch Kranke können auch gegen ihren Willen in einer Einrichtung für psychische Kranke untergebracht werden. In einem solchen Fall entscheidet der behandelnde Arzt in der Einrichtung über die Dauer des Aufenthaltes. Eine Zwangseinweisung im Fall einer Person, die zwar zurechnungsfähig ist, aber nachweisbar eine Gefährdung für die Umgebung darstellt, ist möglich. Hier haben die Behörden (beispielsweise die Polizei) das Recht, diese Person in eine Einrichtung für psychisch Kranke zu überführen. Das letzte Wort haben aber auch in einem solchen Fall die leitenden Ärzte der Einrichtung.

163Vgl. Schweizerische Flüchtlingshilfe, Türkei: Unterbringung und Behandlung eines Schizophrenie-Kranken, Gutachten der SFH-Länderanalyse vom 3. Mai 2005.

164Darüber hinaus besteht das Institut der rechtlichen Betreuung auch in der Türkei.

165Vgl. dazu Auskunft der Deutschen Botschaft Ankara an das VG Minden vom 22.9.2011, Gz. RK 516 AA/SE.

166Alle gängigen Psychopharmaka sind in der Türkei verfügbar, darunter auch das dem Antragsteller verordnete Risperidal Consta,

167vgl. Österreichisches Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl vom 2.3.2020, „Türkei – Behandlung von paranoider Schizophrenie“, Ziffer 3,

168auch wenn ohnedies unklar ist, ob er dieses Medikament dringend benötigt, woran Zweifel bestehen, weil er während seiner Haft andauernd die Medikamenteneinnahme verweigert hat, wie aus der Gefangenenpersonalakte hervorgeht. Soweit er dieses Medikament teilweise selbst finanzieren müsste, kann er hierbei notfalls auf die Unterstützung seiner Familie verwiesen werden.

169Dass bei der Behandlung psychischer Erkrankungen im türkischen Gesundheitssystem eventuell weiterhin Defizite bestehen und diese insbesondere gekennzeichnet ist durch eine Dominanz krankenhausorientierter Betreuung bei gleichzeitigem Fehlen differenzierter ambulanter (Tageskliniken und/oder -stätten) und komplementärer (z.B. Beratungsstellen, Kontaktbüros, betreutes Wohnen etc.) Versorgungsangebote, was der Antragsteller moniert, begründet kein Abschiebungsverbot aus gesundheitlichen Gründen. Denn der Antragsteller hat, wie ausgeführt, keinen Anspruch auf eine Behandlung auf demselben medizinischen Niveau wie in der Bundesrepublik Deutschland.

170Ausgehend hiervon folgt das Gericht den Ausführungen des Prozessbevollmächtigten des Antragstellers (Bl. 215 GA), dass dem Antragsteller bei Rückkehr in die Türkei zeitnah die Verwahrlosung drohe, weil er eine erforderliche medizinische Behandlung aufgrund tatsächlicher und finanzieller Hürden nicht in Anspruch nehmen können werde, nicht. Festzustellen ist in diesem Zusammenhang auch, dass die psychiatrische Erkrankung des Antragstellers sich in besonderem Maße durch die Gefährdung anderer Personen zeigt. Das jüngste psychiatrische Gutachten des F. thematisiert primär eine von der Erkrankung ausgehende Fremdgefährdung, und allenfalls am Rande eine Eigengefährdung des Antragstellers.

171Vgl. insgesamt zum Thema der Behandelbarkeit einer schizophrenen Erkrankung auch bereits Nds. OVG, Urteil vom 18.Mai 2010 – 11 LB 186/08 – juris; VG München, Urteil vom 17. Oktober 2019 – M 27 K 17.974 –, Rn. 44, juris; VG Bayreuth, Beschluss vom 22. Juni 2023 – B 6 S 23.285 –, Rn. 168-174, juris.

172bb. Ebenfalls liegt kein zielstaatsbezogenes Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG vor. Nach dieser Vorschrift darf ein Ausländer nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Anwendung der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685) ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat festgestellt, dass in Abschiebungsfällen ein Verstoß gegen Art. 3 EMRK vorliegen kann, wenn gewichtige Gründe („substantial grounds“) dafür angeführt werden, dass für den Betroffenen bei der Durchführung einer Abschiebung eine reale Gefahr besteht, einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung insofern unterworfen zu werden, als die Möglichkeit einer ernsthaften, schnellen und irreversiblen Gesundheitsverschlechterung infolge unzureichender Behandlungsmöglichkeiten und ein damit verbundenes intensives Leid beziehungsweise eine erhebliche Verkürzung der Lebenserwartung besteht.

173Vgl. EGMR [GK], Paposhvili v. Belgium, Urteil vom 13. Dezember 2016, Nr. 41738/10, § 183.

174Dies gilt sowohl für physische als auch für psychische Erkrankungen

175Vgl. EGMR [GK], Savran v. Denmark, Urteil vom 7. Dezember 2021, Nr. 57467/15, §§ 137 ff.

176Um eine solche Gefahr auszuschließen, hat der Gerichtshof dem mit einer Abschiebungsanordnung befassten Gericht eigene Aufklärungs- und Prüfungspflichten auferlegt. Demnach obliegt es dem Beschwerdeführer, den Nachweis zu erbringen, dass es stichhaltige Gründe für die Annahme gibt, er laufe im Falle der Durchführung der Auslieferung tatsächlich Gefahr, einer gegen Art. 3 EMRK verstoßenden Behandlung ausgesetzt zu werden. Wenn der Beschwerdeführer die erforderlichen Nachweise beigebracht hat, obliegt es den Vertragsstaaten, das bestehende Risiko sorgfältig aufzuklären. Dabei sind sowohl die Bedingungen im Herkunftsland als auch individuelle Umstände zu berücksichtigen und allgemeine Quellen wie Berichte der Weltgesundheitsorganisation und namhafter Nichtregierungsorganisationen sowie vorliegende Atteste („medical certificates“) heranzuziehen.

177Vgl. zum Ganzen EGMR [GK], Paposhvili v. Belgium, Urteil vom 13. Dezember 2016, Nr. 41738/10, §§ 186 ff.; BVerfG, Stattgebender Kammerbeschluss vom 21. Mai 2024 – 2 BvR 1694/23 –, Rn. 62, juris.

178Ausgehend hiervon ergibt sich, auch mit Blick auf die vorstehenden Ausführungen nichts anderes. Die Möglichkeit einer ernsthaften, schnellen und irreversiblen Gesundheitsverschlechterung infolge unzureichender Behandlungsmöglichkeiten und ein damit verbundenes intensives Leid beziehungsweise eine erhebliche Verkürzung der Lebenserwartung sind vorliegend jedenfalls angesichts der gegebenen Behandlungsmöglichkeiten einschließlich einer ggf. notwendigen vorläufigen sowie dauerhaften Zwangseinweisung und -Behandlung nicht ersichtlich.

179c. Der Abschiebung des Antragstellers stehen familiäre Bindungen nicht entgegen, insoweit gelten die vorstehende Ausführungen im Rahmen der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Ausweisung hier gleichermaßen.

180d. Auch der Gesundheitszustand des Antragstellers steht der Abschiebung nicht im Sinne eines inlandsbezogenen Vollstreckungshindernisses entgegen.

181Ein solches ist unter anderem dann gegeben, wenn durch die Beendigung des Aufenthalts eine konkrete Leibes- oder Lebensgefahr zu befürchten ist, so dass die Abschiebungsmaßnahme wegen des nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG verbürgten grundrechtlichen Schutzes auszusetzen ist. Ein solcher Fall liegt insbesondere bei Reiseunfähigkeit vor, wenn sich der Gesundheitszustand des Ausländers unmittelbar durch die Abschiebung oder als unmittelbare Folge davon voraussichtlich wesentlich oder gar lebensbedrohlich verschlechtern wird und diese Gefahr nicht durch bestimmte Vorkehrungen ausgeschlossen oder gemindert werden kann.

182Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 24. Februar 2006– 18 A 916/05 –, Rn. 12, juris, und vom 15. August 2008– 18 B 538/08 –, Rn. 5, juris.

183Von einer Reiseunfähigkeit im genannten Sinne kann bei psychischen Erkrankungen im Wesentlichen dann ausgegangen werden, wenn im Rahmen der Abschiebung die ernsthafte Gefahr einer Selbsttötung droht, der darüber hinaus auch nicht durch ärztliche Hilfen oder in sonstiger Weise – etwa durch vorbeugende Maßnahmen nach dem Gesetz über Hilfe und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) – begegnet werden kann,

184vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 15. August 2008– 18 B 538/08 –, Rn. 17, juris, vom 27. Juli 2006– 18 B 586/06 –, Rn. 26 f., juris, und vom 24. Februar 2006– 18 A 916/05 –, Rn. 16, juris,

185oder wenn dem Ausländer unmittelbar durch die Abschiebung oder als unmittelbare Folge davon sonst konkret eine erhebliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes droht, die allerdings – in Abgrenzung zu zielstaatsbezogenen Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 7 S. 1 AufenthG – nicht wesentlich (erst) durch die Konfrontation des Betroffenen mit den spezifischen Verhältnissen im Zielstaat bewirkt werden darf.

186Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 15. August 2008– 18 B 538/08 –, Rn. 19, juris.

187Soweit sich unterhalb dieser Schwelle durch die Ausreise bzw. Abschiebung eine Gesundheitsverschlechterung einstellen sollte, hat sie der Ausländer hingegen grundsätzlich hinzunehmen. Eine mit der Erkenntnis der Aussichtslosigkeit eines Bleiberechts für Deutschland und einer bevorstehenden Rückkehr in das Heimatland einhergehenden Gefährdung bzw. Verschlechterung des Gesundheitszustandes führt für sich genommen regelmäßig nicht zu einer Reiseunfähigkeit. Indem das Aufenthaltsgesetz die Abschiebung vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen vorsieht (§ 58 AufenthG), nimmt es in diesem Zusammenhang vielfach zu erwartende Auswirkungen auf den gesundheitlichen und insbesondere auf den psychischen Zustand der Betroffenen in Kauf und lässt diese nur beim Vorliegen besonderer Umstände, die durch § 60 Abs. 7 S. 1 AufenthG ihre Begrenzung erfahren, als Abschiebungsverbote gelten.

188Ausgehend hiervon liegt eine Reiseunfähigkeit des Antragstellers nicht vor. Denn die Antragsgegnerin ist möglichen Gefahren der Abschiebung durch vorbeugende Maßnahmen umfassend begegnet.

189Die Antragsgegnerin hat in ausreichender Weise zugesichert, dass der Antragsteller während der gesamten Rückführungsmaßnahme, d. h. beginnend mit seiner Abholung über den Transport zum Flughafen und während des Fluges, ärztlich begleitet wird und dass der Antragsteller im Zielstaat ärztlich in Empfang genommen und von den Vertretern der deutschen Behörden in diese Obhut übergeben wird. Notwendigenfalls ist zudem sichergestellt, dass der Antragsteller in eine stationäre Versorgung kommt. Konkret hat die Antragsgegnerin zugesichert, dass die Abschiebung des Antragstellers durchgehend ärztlich begleitet wird. Ebenso hat sie eine fachärztliche Inempfangnahme im Zielstaat mit einer direkten Übergabe von Arzt zu Arzt zugesichert. Schließlich hat sie zugesichert, dass eine anschließende stationäre Aufnahme mit Unterbringung im Krankenhaus J. Hospital in Istanbul erfolgen kann. Bei Bedarf sei eine Zusammenarbeit mit der Justiz, den Strafverfolgungsbehörden unter medizinischer Fachaufsicht und einer forensischen Unterbringung vorhanden. Bei Übergabe des Antragstellers werde sofort am Flughafen entschieden, ob eine freiwillige Behandlung zielführend sei. Andernfalls werde eine zwangsweise Unterbringung, analog zur Unterbringung nach PsychKG, beantragt.

190Der Vortrag des Antragstellers genügt nicht, um die erteilten Zusicherungen zu entkräften.

191Vgl. hierzu: VG Düsseldorf, Beschluss vom 4. Februar 2022– 27 L 206/22 –, juris.

192Es kommt in diesem Zusammenhang nicht darauf an, ob ein türkisches Gericht den Antragsteller in fernerer Zukunft gegen seinen Willen dauerhaft unterbringen würde. Vielmehr kommt es hier allein auf die Möglichkeit einer Behördenanordnung zur (vorläufigen) Unterbringung an, auf die der Antragsteller selbst hinweist. Wie bereits zuvor ausgeführt, entspricht es auch der Erkenntnislage, dass eine Zwangseinweisung durch die Behörden (beispielsweise die Polizei) möglich ist. Genau dieses Vorgehen hat die Antragsgegnerin bereits in den Blick genommen und organisatorisch abgesichert.

193Auch das Recht des Antragstellers auf Datenschutz bzw. informationelle Selbstbestimmung steht der Belastbarkeit der Zusicherungen der Antragsgegnerin nicht entgegen.

194Dabei mag dahinstehen, ob die Datenschutzgrundverordnung, wie der Antragsteller meint, auf den vorliegenden Sachverhalt Anwendung findet, was angesichts der ausdrücklichen Ausnahme der Datenverarbeitung im Bereich der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit vom Anwendungsbereich in Art. 2 Abs. 2 lit. d) DSGVO durchaus Zweifeln begegnet.

195Vgl. hierzu VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 4. November 2020 – 11 L 1494/20 –, Rn. 48 m.w.N., juris.