Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Zu den arbeitszeitgesetzlichen Ausnahmetatbeständen nach § 14 Abs.2 und § 15 Abs.1 und 2 ArbZG.

Der Antrag wird abgelehnt.

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens des vorläufigen Rechtsschutzes einschließlich des Zwischenverfahrens.

Der Streitwert wird auf 15.000,- Euro festgesetzt.

Gründe:

2I.

3Die Antragstellerin erbringt deutschlandweit Facility-Dienstleistungen unter anderem im Bereich Industrie- und Gebäudereinigung und beschäftigt hierbei ca. 1.000 Mitarbeiter. Als Generaldienstleisterin der Messe E. ist sie für die Reinigung der Messegebäude zuständig. Zur Reinigung der Verwaltungsgebäude setzt sie außerhalb der Messeveranstaltungen vier festangestellte Mitarbeiter, für die Reinigung im Rahmen der Messeveranstaltungen bis zu 60 festangestellte Mitarbeiter ein. Zudem greift sie auf bis zu 240 Aushilfskräfte zurück. Letztere werden entweder von der Antragstellerin für die jeweiligen Messezeiträume befristet angestellt oder als Leiharbeitskräfte von Drittdienstleistern angeworben.

4Während der einzelnen Messeveranstaltungen verantwortet die Antragstellerin die Reinigung von 1.500 bis 4.500 Ausstellerständen in 18 Messehallen auf einem Messegelände von bis zu 300.000 m². Die Arbeiten beginnen zwecks Grundreinigung und Beseitigung von beim Aufbau entstehender Verschmutzungen je nach Messegröße ein bis zwei Tage vor Messebeginn. An den Veranstaltungstagen selbst führt die Antragstellerin Zwischenreinigungen sowie eine Endreinigung in den Messehallen einschließlich der sanitären Anlagen durch. Die eingesetzten Arbeitskräfte arbeiten hierbei in einem Schichtsystem, das in eine Früh- und eine Spätschicht aufgeteilt ist.

5Der Antragstellerin, bzw. ihrer Vorgängerin, der L. GmbH, war zunächst vom Staatlichen Amt für Arbeitsschutz X. und ab dem Jahr 2008 von der Bezirksregierung E. in den Jahren 2005 bis 2022 für jedes Messejahr eine Arbeitszeitverlängerung von über zehn Stunden genehmigt worden. Diese Genehmigung stützte der Antragsgegner bislang überwiegend auf § 15 Abs. 1 Nr. 2 Arbeitszeitgesetz (ArbZG), wonach Ausnahmen für Saison- und Kampagnenbetriebe möglich sind.

6Mit Schreiben vom 21. Oktober 2022 beantragte die Antragstellerin beim Antragsgegner für insgesamt achtzehn bis zu elftägige Veranstaltungen im Messejahr 2023 eine Arbeitszeitverlängerung über zehn Stunden hinaus.

7Nach telefonischer Ankündigung am 20. Januar 2023 lehnte der Antragsgegner den Antrag mit Bescheid vom 17. März 2023, zugegangen bei der Antragstellerin am 28. März 2023, ab. Bei der Antragstellerin handele es sich um keinen Saisonbetrieb im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 ArbZG. Bei saisonalen Dienstleistungen müsse die Kundennachfrage zwingend der jeweiligen Jahresperiode geschuldet sein und dürfe nicht allein auf unternehmerischen Entscheidungen beruhen. Dies habe die Antragstellerin für die Messeveranstaltungen nicht dargelegt, insbesondere stehe deren Verteilung in keinem jahreszeitlichen Bezug.

8Mit Antrag vom 24. April 2023 beantragte die Antragstellerin bei dem Antragsgegner festzustellen, dass sie auch ohne die Genehmigung des Antragsgegners berechtigt sei, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter zur Reinigung der Messe E. während der betreffenden Messeveranstaltungen pro Werktag auf bis zu 12 Stunden zu verlängern sowie hilfsweise, zu genehmigen, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter entsprechend zu verlängern.

9Die Antragstellerin hat am 27. April 2023 gegen den Bescheid vom 17. März 2023 Klage erhoben und begehrt den Erlass einer einstweiligen Anordnung.

10Sie stützt ihren Anordnungsanspruch zuvörderst auf § 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG. Hiernach könne sie ohne behördliche Genehmigung von den arbeitszeitrechtlichen Vorgaben abweichen, da ihre zur Reinigung bei den einzelnen Messeveranstaltungen eingesetzten Mitarbeiter gegenüber den insgesamt ca. 1.000 Angestellten eine verhältnismäßig geringe Zahl von Arbeitnehmern darstellten, die vorübergehend – im Rahmen der Messeveranstaltungen – mit Arbeiten beschäftigt würden, deren Nichterledigung die Gefährdung des Reinigungsergebnisses oder einen unverhältnismäßigen Schaden in Gestalt von hohen finanziellen Einbußen und dem Verlust des Reinigungsauftrages zur Folge haben würden. Insbesondere an den Tagen vor Messebeginn müssten die in zwei Schichten arbeitenden Mitarbeiter wegen des erheblichen Reinigungsaufwandes länger als acht Stunden arbeiten. Weiter ergebe sich ein Anordnungsanspruch auf Feststellung der genehmigungsfreien Überschreitungsmöglichkeit der arbeitszeitrechtlichen Vorgaben aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 ArbZG. Denn die Reinigungsdienstleistungen seien unaufschiebbare Vor- und Abschlussarbeiten an einzelnen Tagen. Diese dürften insbesondere auch für einen anderen Betrieb, hier die Messe E. , durchgeführt werden.

11Sowohl bezogen auf § 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG als auch auf § 14 Abs. 2 Nr. 2 ArbZG sei es der Antragstellerin auch nicht zumutbar, andere (organisatorisch-personelle) Vorkehrungen zu treffen, um die Verlängerung der Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter zu verhindern. Eine Aufteilung des Schichtbetriebs in mehr als zwei Schichten komme für sie nicht in Betracht, da sie bei entsprechend kürzerer Beschäftigung pro Tag keine Aushilfskräfte fände. Die Antragstellerin müsse aufgrund des angespannten Arbeitsmarktes bei der Mitarbeitersuche auf ein erweitertes Einzugsgebiet zurückgreifen, sodass schon wegen der Anfahrtswege eine Arbeitszeit von weniger als acht Stunden nicht lohnend sei. Zudem sehe die gesamte Mitarbeiterschaft die Aufteilung auf zwei Schichten in bisheriger Form als wünschenswert an. Andere Anpassungen des Schichtmodells würden die Arbeitszeitverlängerung ebenfalls nicht kompensieren können. Zudem könne sie auch über Drittdienstleister keine weiteren Arbeitskräfte erhalten. Weiter sei es der Antragstellerin nicht möglich, mehr festangestellte Mitarbeiter einzustellen, da sie bis zu 300 weitere Mitarbeiter benötigen würde und diese außerhalb der messefreien Zeit nicht beschäftigen könnte. Demgegenüber sei die gesundheitliche Mehrbelastung der Arbeitnehmer infolge der jeweiligen Arbeitszeitverlängerungen, die auch jeweils im Nachgang ausgeglichen würden, gering.

12Weiter habe sie einen Anordnungsanspruch auf Grundlage von § 15 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b ArbZG, wonach ihr eine Ausnahmebewilligung zustehe, weil die Messehallen aufgrund der zu errichtenden Messestände eine Montagestelle darstellten und zu den dort vorzunehmenden Arbeiten auch Reinigungsleistungen gehörten. Der Anspruch auf die Ausnahmebewilligung könne zudem auf § 15 Abs. 1 Nr. 2 ArbZG gestützt werden, da die Antragstellerin wegen der erhöhten Arbeitsauslastung während der Messeveranstaltungen als Saisonbetrieb zu qualifizieren sei. Für einen Saisonbetrieb komme es nicht darauf an, dass die jeweilige Jahreszeit für den vermehrten Arbeitsanfall ursächlich sei; dieser könne auch auf unternehmerischen Entscheidungen beruhen. Zudem trete der erhöhte Arbeitsanfall bei der Antragstellerin periodisch wiederkehrend zu bestimmten Jahreszeitpunkten auf, da die Messen – teils bedingt durch die Lieferzeiten der angebotenen Güter – jeweils zur gleichen Zeit im Jahr stattfänden. Letztlich ergebe sich ein Anordnungsanspruch aus § 15 Abs. 2 ArbZG, da die Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz im öffentlichen Interesse – hier dem anderweitig nicht zu gewährleistenden ordnungsgemäßen Betrieb der Veranstaltungen der Messe E. – dringend nötig seien. Hinsichtlich der Ausnahmebewilligungen nach § 15 Abs. 1 und 2 ArbZG liege auch eine Ermessensreduzierung auf Null vor, da insbesondere wegen der kurzfristigen Ablehnung der Ausnahmebewilligung allein eine Entscheidung zugunsten der Antragstellerin rechtmäßig sei.

13Ein Anordnungsgrund bestehe, weil die Antragstellerin schon vor einer Entscheidung in der Hauptsache ohne die Möglichkeit, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter zu verlängern, gegenüber der Messe E. vertragsbrüchig werden würde und hierdurch jedenfalls finanzielle Einbußen und ggf. der Verlust des gesamten Auftrages mit einem Jahresumsatz von fünf bis sechs Millionen Euro drohten.

14Die Antragstellerin beantragt,

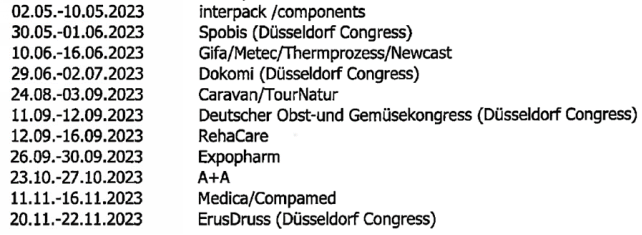

15festzustellen, dass sie bis zur rechtskräftigen Entscheidung über ihre Klage vom 27. April 2023 berechtigt ist, ungeachtet des Ablehnungsbescheids des Antragsgegners vom 17. März 2023, Az. 57.4-57/23-Sto, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter zur Reinigung der Messehallen der Messe E. , einschließlich der Ausstellerstände, während der nachstehend aufgeführten Messeveranstaltungstage pro Werktag auf bis zu 12 Stunden zu verlängern,

16

hilfsweise, den Antragsgegner zu verpflichten, ihr bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Klage vom 27. April 2023 entsprechend ihres Antrags vom 21. Oktober 2022 zu genehmigen, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter zur Reinigung der Messehallen der Messe E. , einschließlich der Ausstellerstände, während der vorstehend aufgeführten Messeveranstaltungstage pro Werktag auf bis zu 12 Stunden zu verlängern,

18weiter hilfsweise, den Antragsgegner zu verpflichten, seinen Ablehnungsbescheid vom 17. März 2023, Az. 00.0-00/00-XXX, aufzuheben und ihren Antrag vom 21. Oktober 2022 unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu bescheiden.

19Der Antragsgegner beantragt,

20den Antrag abzulehnen.

21Er ist der Ansicht, dass insbesondere kein Saisonbetrieb vorliege, weil die Betriebsart der Antragstellerin von jahresunabhängigen über das Jahr verteilten, punktuellen Spitzenwerten des Arbeitsanfalls gekennzeichnet sei. Die die Arbeitslast erheblich erhöhenden Messeveranstaltungen fänden in fast allen Monaten des Kalenderjahres willkürlich verteilt statt und würden nicht von einer bestimmten Periode im Jahresverlauf verursacht. Soweit im Ablehnungsbescheid – entscheidungsunerheblich – darauf abgestellt worden sei, dass das zwischenzeitlich erhöhte Arbeitsaufkommen nicht lediglich das Ergebnis einer unternehmerischen Entscheidung sein dürfe, nehme der Antragsgegner hiervon Abstand.

22Bezogen auf das von der Antragstellerin genannte öffentliche Interesse im Sinne des § 15 Abs. 2 ArbZG könne die Messe E. notfalls zudem ein weiteres Reinigungsunternehmen beauftragen, um den ordnungsgemäßen Messeablauf zu gewährleisten.

23Das Gericht hat mit Beschluss vom 28. April 2023 den Antrag der Antragstellerin abgelehnt, festzustellen, dass die Antragstellerin bis zur rechtskräftigen Entscheidung über ihre Klage vom 27. April 2023 berechtigt ist, ungeachtet des Ablehnungsbescheids des Antragsgegners vom 17. März 2023, Az. 00.0-00/00-XXX, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter zur Reinigung der Messehallen der Messe E. , einschließlich der Ausstellerstände, während der vorstehend aufgeführten Messeveranstaltungstage pro Werktag auf bis zu 12 Stunden zu verlängern, bis das Verwaltungsgericht über den Antrag auf den Erlass einer einstweiligen Anordnung abschließend entschieden hat.

24Hinsichtlich des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte sowie die beigezogenen Verwaltungsvorgänge des Antragsgegners Bezug genommen.

25II.

26Der zulässige Antrag nach § 123 Abs. 1 S. 2 VwGO auf eine Regelungsanordnung ist sowohl hinsichtlich des Hauptantrags als auch hinsichtlich der Hilfsanträge unbegründet. Die Antragstellerin konnte jeweils keinen Anordnungsanspruch und auch keinen Anordnungsgrund glaubhaft machen. Im Einzelnen:

27Hinsichtlich des Hauptantrags der Antragstellerin kann ein Anordnungsanspruch nicht auf § 14 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 ArbZG gestützt werden.

28Die Antragstellerin hat keinen Anspruch auf die gerichtliche Feststellung, dass sie nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG für die jeweiligen Messeveranstaltungen von den Vorgaben des § 3 ArbZG freigestellt ist.

29Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG ist eine entsprechende Abweichung möglich, wenn eine verhältnismäßig geringe Zahl von Arbeitnehmern vorübergehend mit Arbeiten beschäftigt wird, deren Nichterledigung das Ergebnis der Arbeiten gefährden oder einen unverhältnismäßigen Schaden zur Folge haben würden, wenn dem Arbeitgeber andere Vorkehrungen nicht zugemutet werden können.

30Das von der Antragstellerin bei den Messeveranstaltungen eingesetzte Personal dürfte nur hinsichtlich der festangestellten Arbeitnehmer (ca. 60 Personen) überhaupt in den Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG fallen. Für die nur kurzfristig, für die Dauer des jeweiligen Messebetriebes angestellten Arbeitskräfte besteht schon dem Grunde nach keine Abweichungsmöglichkeit nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG. Zwar dürften diese auch Arbeitnehmer sein. Jedoch setzt § 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG voraus, dass diese Arbeitnehmer auch über den Zeitraum der vorübergehenden Arbeiten, für die von den Vorgaben des § 3 ArbZG abgewichen werden darf, hinaus beschäftigt sind. Hierfür spricht der Terminus „vorübergehend“: Wenn Arbeitnehmer wie bei der Antragstellerin allein für den Ausnahmezeitraum eingestellt werden („Leiharbeitskräfte von Drittdienstleistern […] als auch Mitarbeitende, die nur für einen begrenzten Zeitraum eingestellt werden und gleich nach der Messe, bzw. dem definierten Zeitraum über mehrere Messen hinweg, austreten“, Antragsschrift S. 6) werden sie nicht vorübergehend, sondern ausschließlich mit den die Abweichung rechtfertigenden Arbeiten beschäftigt.

31Entsprechend sind die Aushilfskräfte als Teil der anderen Vorkehrungen anzusehen, die dem Arbeitgeber zur Abwendung der Arbeitsergebnisgefährdung bzw. des unverhältnismäßigen Schadens bei Nichterledigung nicht zumutbar sein dürfen.

32Vgl. Baeck/Deutsch/Winzer, in: dies., Arbeitszeitgesetz, 4. Aufl. 2020, § 14 Rn. 23 mit Verweis auf organisatorisch-personelle Maßnahmen.

33Dass die vorübergehende Beschäftigung mit Arbeiten unter Befreiung von den Vorgaben des § 3 ArbZG sich nicht in der Anstellung allein für diese Beschäftigung erschöpfen darf, unterstreicht auch § 14 Abs. 3 ArbZG. Hiernach darf bei einem Gebrauchen der Befugnis aus § 14 Abs. 2 ArbZG die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht überschreiten. Eine entsprechende Ausgleichsmöglichkeit wäre bei einer Anstellung allein für den Messezeitraum oder bei dem Rückgriff auf Leiharbeitnehmer schon nicht möglich bzw. sichergestellt.

34Die ca. 60 über die einzelnen Messezeiträume hinaus beschäftigten Arbeitnehmer dürften zwar eine verhältnismäßig geringe Anzahl von Arbeitnehmern im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG darstellen. Insoweit ist nicht die absolute Anzahl der Arbeitnehmer, sondern ihre Anzahl im Verhältnis zur Gesamtbelegschaft – bezogen auf die Antragstellerin ca. 1.000 Mitarbeiter – zu betrachten.

35Vgl. Baeck/Deutsch/Winzer, in: dies., Arbeitszeitgesetz, 4. Aufl. 2020, § 14 Rn. 25.

36Für diese Auslegung spricht bereits der Wortlaut „verhältnismäßig“. Ferner heißt es in der Gesetzesbegründung zur Vorgängervorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG, § 9 der Arbeitszeitordnung aus dem Jahr 1927: „Jedoch beschränkt sich die Ausnahme nicht auf Kleinbetriebe, sondern sie wird auch dann anwendbar sein, wenn in größeren Betrieben eine im Verhältnis zur Gesamtbelegschaft geringe Zahl von Arbeitnehmern beschäftigt wird.“

37Reichstagsprotokoll III. 1924/27 Drucks. Nr. 3245, S. 4.

38Die Einsätze im Rahmen der einzelnen Messeveranstaltungen dürften jedoch auch für die 60 festangestellten Mitarbeiter nicht mehr als vorübergehend anzusehen sein. Die Arbeit ist vorübergehend, wenn die Beschäftigung auf einzelne Stunden oder Tage beschränkt ist, wobei auch mehrere Tage hintereinander zulässig sein können.

39Baeck/Deutsch/Winzer, in: dies., Arbeitszeitgesetz, 4. Aufl. 2020, § 14 Rn. 26; vgl. auch Reichstagsprotokoll III. 1924/27 Drucks. Nr. 3245, S. 4.

40Unzulässig ist es hingegen, wenn ein Arbeitnehmer regelmäßig mehrere Tage hintereinander oder an von vornherein bestimmten festgelegten Tagen abweichend von den arbeitszeitrechtlichen Vorgaben beschäftigt wird.

41Baeck/Deutsch/Winzer, in: dies., Arbeitszeitgesetz, 4. Aufl. 2020, § 14 Rn. 26.

42Die Verhinderung einer regelmäßigen Überschreitung der Vorgaben des § 3 ArbZG aufgrund der Ausnahmevorschrift § 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG entspricht der Systematik von § 14 und § 15 ArbZG. § 14 ArbZG betrifft laut der amtlichen Überschrift „Außergewöhnliche Fälle“, die unmittelbar wirkende gesetzliche Ausnahmen begründen. Ob ein solcher außergewöhnlicher Fall vorliegt, muss vom Arbeitgeber im eigenen Risiko entschieden werden.

43Baeck/Deutsch/Winzer, in: dies., Arbeitszeitgesetz, 4. Aufl. 2020, § 14 Rn. 5; Roloff, in: Müller-Glöge/Preis/Schmidt, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 23. Aufl. 2023, ArbZG, § 14 Rn. 1.

44Die durch § 15 Abs. 1 und 2 ArbZG ermöglichten Ausnahmen sind indes durch eine aufsichtsbehördliche Bewilligung als Ergebnis einer Ermessensentscheidung bedingt. Diese aufsichtsbehördliche Entscheidungskompetenz soll nicht dadurch umgangen werden, dass in Fällen, in denen eine behördliche Entscheidung rechtzeitig eingeholt werden könnte, gleichwohl auf die Ausnahmen des § 14 ArbZG zurückgegriffen wird.

45Vgl. Ulber, in: Buschmann/ders., Arbeitszeitrecht, 2019, § 14 Rn. 21, Schliemann, ArbZG, 2009, § 14 Rn. 9 und Monjau/Neumann, in: Denecke, Arbeitszeitordnung, 7. Aufl. 1970, § 14 Rn. 6.

46Dieser systematischen Einschränkung der vorübergehenden Arbeiten im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG durch den Verweis auf die Bewilligung nach § 15 ArbZG könnte zwar entgegengehalten werden, dass insbesondere der generalklauselartige § 15 Abs. 2 ArbZG für die Bewilligung ein öffentliches Interesse erfordert und damit jedenfalls im geringeren Maße die (privaten) Arbeitgeberinteressen berücksichtigt, als es bei § 14 ArbZG erfolgt. Wenn es jedoch möglich wäre, sich fortwährend für regelmäßig wiederkehrende „vorübergehende Arbeiten“ – ohne präventive behördliche Kontrolle – auf die Ausnahme des § 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG zu berufen, würde diese systemwidrig in die Nähe eines Regelfalls gerückt. Zudem gehen regelmäßig vorübergehende, jedoch alsbald wiederkehrende Ausnahmesituationen mit einer höheren gesundheitlichen Belastung für die Arbeitnehmer einher, was dem Schutzzweck des § 1 Nr. 1 ArbZG widerspräche. Vor diesem Hintergrund ist daher gerechtfertigt, dass die Befreiungsvorbehalte von § 15 Abs. 1 und 2 ArbZG nicht sämtliche in § 14 ArbZG zugunsten der Arbeitgeber erfassten Konstellationen beinhalten und gleichwohl ab einer spürbaren Regelmäßigkeit der vorübergehenden Mehrarbeit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG vorgehen.

47Soweit nach Baeck/Deutsch/Winzer, in: dies., Arbeitszeitgesetz, 4. Aufl. 2020, § 14 Rn. 27 mit gewisser Regelmäßigkeit von der Ausnahme Gebrauch gemacht werden könne, bezieht sich dies auf den gesamten Betrieb und gerade nicht die einzelnen Arbeitnehmer; ebenso Biebl, in: Neumann/ders., Arbeitszeitgesetz, 16. Aufl. 2012, § 14 Rn. 7; zur gebotenen Beschränkung von § 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG auf Einzelfälle auch VG Augsburg, Urteil vom 16. Januar 2014 – Au 5 K 13.1508 –, juris Rn. 36.

48Gemessen an diesen Maßstäben können die von den Arbeitnehmern der Antragstellerin im Rahmen der aufgeführten Messeveranstaltungen vorgenommenen Reinigungsdienstleistungen nicht mehr als lediglich vorübergehend angesehen werden. Bei Betrachtung des Zeitraums ab Antragstellung am 27. April 2023 bis zum Ende diesen Jahres fallen für die einzelnen, teils mehrmals im Monat stattfindenden Messeveranstaltungen und der pauschalen Berücksichtigung von einem Aufbautag bereits 71 Arbeitstage an und damit knapp 30 % der Tage des Restjahres. Diese sind im Vorhinein festgelegt, wodurch die bei § 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG unzulässige Regelmäßigkeit der Reinigungsdienstleistungen im Rahmen der Messe ebenfalls unterstrichen wird. Damit besteht trotz der vorliegenden Unterbrechungszeiträume zwischen den einzelnen Messeveranstaltungen eine regelmäßig wiederkehrende Belastung, die eine vorübergehende Tätigkeit ausschließt.

49Weiter dürfte die Antragstellerin nicht hinreichend dargelegt haben, dass die Nichterledigung das Ergebnis der Arbeiten gefährden würde.

50Das Ergebnis der Arbeit ist gefährdet, wenn der verfolgte Zweck bei einer – regelarbeitszeitbedingten – Unterbrechung und späteren Beendigung nicht mehr eintreten kann oder wird.

51Vgl. Baeck/Deutsch/Winzer, in: dies., Arbeitszeitgesetz, 4. Aufl. 2020, § 14 Rn. 28.

52Die Antragstellerin verbleibt jedoch hinsichtlich der Folgen einer ausbleibenden Arbeitszeitverlängerung – obwohl in diesem Jahr mittlerweile bereits zehn von ihr betreute Messeveranstaltungen ohne Bewilligung nach § 15 ArbZG stattgefunden haben – überwiegend in der Zukunftsform („wird die Antragstellerin nicht verhindern können, gegenüber der Messe E. vertragsbrüchig zu werden, sollte sie die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter nicht verlängern dürfen.“, Antragsschrift, S. 28; Schriftsatz vom 5. Juni 2023, S. 6; „wäre ohne erhebliche Beeinträchtigung des Messebetriebs überhaupt nicht möglich“, Antragsschrift, S. 22 und 24) und konkretisiert diese nicht weiter. An dieser Stelle hätte es der Antragstellerin oblegen, konkret aufgetretene, durch fehlende Mitarbeiter bedingte Schwierigkeiten bei der Erfüllung ihrer Reinigungsverpflichtungen aufzuzeigen, die gerade auf die Vorgabe des § 3 ArbZG zurückzuführen wären.

53Auch ein unverhältnismäßiger Schaden im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG dürfte derzeit nicht anzunehmen sein. Zwar trägt die Antragstellerin ausführlich zum Volumen ihres vermeintlich von der Kündigung bedrohten Reinigungsauftrags vor (vgl. nur Antragsschrift, S. 26, 28 f., 43 und Schriftsatz vom 5. Juni 2023, S. 6). Belege für diese Bedrohung, etwa durch Vorlage der konkreten vertraglichen Verpflichtung oder von Vertragsstrafen, Mängelanzeigen oder Mahnungen durch die Messe E. , fehlen indes gänzlich.

54Jedenfalls hat die Antragstellerin – selbstständig tragend – nicht dargelegt, dass ihr andere Vorkehrungen zur Erledigung der Arbeiten nicht zugemutet werden können.

55Dies wäre der Fall, wenn der Aufwand für die anderen Vorkehrungen außer Verhältnis zu der Belastung der Arbeitnehmer durch die Abweichung von der arbeitszeitlichen Vorgabe stünde.

56Baeck/Deutsch/Winzer, in: dies., Arbeitszeitgesetz, 4. Aufl. 2020, § 14 Rn. 23.

57Als andere Vorkehrungen kommen vorliegend namentlich organisatorische oder personelle Maßnahmen in Betracht.

58Angesichts der Pauschalität des Vortrags der Antragstellerin zu den vermeintlich erfolglos unternommenen Versuchen, zusätzliche Aushilfskräfte anzuwerben oder die Betriebsorganisation umzugestalten, ist dem Gericht eine entsprechende Zumutbarkeitsbetrachtung schon kaum möglich.

59Die Pauschalität des Vortrags nimmt hierbei umso mehr zu, je weiter die jeweiligen Messen im Jahr 2023, für die allesamt eine Freistellung beantragt wurde, noch entfernt liegen und daher teils noch substantieller Organisationsaufwand geleistet werden könnte.

60Zunächst trägt die Antragstellerin nichts dazu vor, warum sie innerhalb ihrer schon bestehenden Belegschaft von ca. 1.000 Mitarbeitern – insbesondere angesichts der vorgebrachten wirtschaftlichen Bedeutung des Reinigungsauftrags – nicht weitere Mitarbeiter für die Reinigungsarbeiten abstellen kann.

61Gleiches gilt für die jedenfalls hinsichtlich der 60 Festangestellten bestehende Möglichkeit, die Arbeitszeit nach § 3 Satz 2 ArbZG auf immerhin zehn Stunden zu verlängern, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden. Hierauf hatte das Gericht bereits im ablehnenden Beschluss auf die beantragte Zwischenregelung vom 28. April 2023 hingewiesen (Beschluss, S. 4).

62Die vorgelegte erfolglose einmalige Anfrage bei Herrn A. (Anlage 11), die erst vom 23. Mai 2023 stammt, als mit der Antragsschrift schon einen Monat vorher die Vergeblichkeit weiterer Anwerbungsversuche vorgebracht wurde, schöpft jedenfalls nicht im Ansatz den Rahmen des Zumutbaren aus. Im Übrigen ergibt sich aus der Antwort von Herrn A. „Leider können z.Zt. mehr Mitarbeiter/in nicht einstellen.“ auch nicht, dass für die weiteren Messen im Verlauf dieses Jahres die Bereitstellung von Aushilfskräften ausgeschlossen wäre.

63Weiter verweist die Antragstellerin darauf, dass sich für Aushilfskräfte aus umliegenden Städten eine Tätigkeit von lediglich acht Stunden nicht rechne und sie deswegen keine Arbeitnehmer finde. Zum einen lässt diese pauschale Behauptung insbesondere ohne Angabe des angebotenen Stundenlohns nebst wirtschaftlicher Spielräume etwa zur zusätzlichen Vergütung des Anfahrtswegs nicht die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise zu.

64Vgl. Baeck/Deutsch/Winzer, in: dies., Arbeitszeitgesetz, 4. Aufl. 2020, § 14 Rn. 23.

65Zum anderen vermochte die Antragstellerin trotz ausdrücklicher gerichtlicher Anfrage vom 12. Mai 2023 nicht die Anzahl der Mitarbeiter zu benennen, die bei den seit der Antragstellung vergangenen Messeveranstaltungen – ohne Ausnahmebewilligung nach § 15 Abs. 1 ArbZG – für sie gearbeitet haben. Die Antragstellerin verhindert so die Möglichkeit, die Plausibilität ihrer Aussage an Erfahrungswerten in der jüngeren Vergangenheit zu messen. Dies wiegt auch vor dem Hintergrund schwer, dass das Gericht – wiederum – bereits im Beschluss vom 28. April 2023 den bisherigen Vortrag angesichts von zuvor bereits ohne behördliche Ausnahmebewilligung begleiteten Messeveranstaltungen für unzureichend erachtet hatte (Beschluss, S. 3).

66Soweit die Antragstellerin „Anpassungen“ an ihrem Schichtmodell vorbringt, „die insbesondere ab dem zweiten Messetag zu einer Reduzierung des Arbeitsaufwands ihrer Mitarbeiter führen“ (Schriftsatz vom 5. Juni 2023, S. 5), verbleibt sie im Vagen, wie diese Anpassungen konkret ausgestaltet sind und warum genau sie nicht ausreichen, um die Arbeitszeitverlängerung vollständig zu kompensieren. Anders als die Antragstellerin meint, hat sich die gerichtliche Anfrage vom 12. Mai 2023, wie sie die Reinigungsdienste während der Anfang Mai stattgefundenen interpack-Messe organisiert habe und insbesondere wie viele Arbeitnehmer jeweils wie lange mit Reinigungsarbeiten beschäftigt waren, nicht erübrigt. Im Gegenteil wären durch die Erteilung der begehrten Auskunft die Mitarbeiterorganisation der Antragstellerin und auch eventuelle Engpässe für das Gericht wohl erstmals nachvollziehbar geworden.

67Weiter trägt die Antragstellerin vor, dass die Umsetzung „des Schichtmodells“ am Vortag der Messeveranstaltung sowie am ersten Messetag nicht möglich sei, da nicht geplant werden könne, wann an welcher Stelle gereinigt werden müsse. Hiervon sei – ohne Nennung von konkreten Zahlen – vor allem „das „qualifizierte“ Personal (Objektleiter, Vorarbeiter und Maschinenführer)“ betroffen, das auf keinen Fall durch Erhöhung des Einsatzes von Leiharbeitnehmern oder kurzfristig Beschäftigten ersetzt werden könne. Hierdurch verdeutlicht die Antragstellerin indes, dass ihr Geschäftsmodell während des Aufbaus jeder Messeveranstaltung allein durch die Ausnahmen nach § 14 f. ArbZG realisiert werden könnte. Insoweit hat sie die Angewiesenheit auf die arbeitszeitrechtlichen Ausnahmetatbestände bei der Annahme der Aufträge durch die Messe E. billigend in Kauf genommen. § 14 ArbZG soll als Ausnahmevorschrift indes gerade nicht dazu „missbraucht“ werden, Fehlplanungen durch Abweichung von den gesetzlichen Vorgaben abzufangen.

68Baeck/Deutsch/Winzer, in: dies., Arbeitszeitgesetz, 4. Aufl. 2020, § 14 Rn. 4; vgl. auch Schröder, in ArbRAktuell 2016, 177.

69Dies wird vorliegend auch nicht dadurch entkräftet, dass der Antragstellerin bzw. der L. GmbH über einen Zeitraum von 18 Jahren seit dem Jahr 2005 eine Bewilligung nach § 15 ArbZG erteilt worden war. Diese Bewilligungen waren stets zeitlich auf ein Jahr befristet, sodass auch mit einer rechtlichen Neubewertung der Arbeitszeitverlängerung durch den Antragsgegner hätte gerechnet werden müssen. Die Bewilligung galt im Übrigen zuletzt im Jahr 2022 für 150 Mitarbeiter, während die Antragstellerin nunmehr vorträgt, bis zu 300 Mitarbeiter einsetzen zu müssen (Antragsschrift, S. 8).

70Vor diesem Hintergrund kann die Antragstellerin auch nicht damit durchdringen, dass die Einstellung weiterer – nach eigener Aussage erforderlicher – bis zu 300 festangestellter Mitarbeiter für sie nicht in Betracht käme, da sie diese außerhalb der Messeveranstaltungen nicht beschäftigen könne und sich die Lohnkosten aus dem Jahr 2022 (2,8 Millionen Euro) mindestens verdoppeln würden. Zum Zeitpunkt der Antragstellung am 21. Oktober 2022 ging die Antragstellerin noch davon aus, dass allenfalls 150 Arbeitnehmer von der Ausnahmegenehmigung betroffen sein würden. Es ist schon nicht nachvollziehbar, wie die um maximal vier Stunden nicht verlängerten Arbeitsschichten der betroffenen 150 Arbeitnehmer eine Neueinstellung von 300 weiteren Arbeitnehmern verursachen sollten. Im Übrigen dürfte die anderweitige Auslastung von gegebenenfalls neu einzustellenden Mitarbeitern vornehmlich ihr eigenes wirtschaftliches Risiko betreffen.

71Nach alledem ist anhand des bisherigen Vortrags der Antragstellerin schon nicht ersichtlich, dass ihr andere Vorkehrungen nicht möglich wären. Gleichfalls kann nicht beurteilt werden, mit welchem Aufwand bzw. mit welchen wirtschaftlichen Belastungen diese (gebotenen) anderen Vorkehrungen für die Antragstellerin verbunden wären.

72Ferner ist bei Beurteilung der Zumutbarkeit von anderen Vorkehrungen im Rahmen des § 14 Abs. 2 ArbZG zu berücksichtigen, dass, falls sich Ausnahmefälle absehbar häufen, der Arbeitgeber einen entsprechenden Mehraufwand leisten muss.

73Baeck/Deutsch/Winzer, in: dies., Arbeitszeitgesetz, 4. Aufl. 2020, § 14 Rn. 23.

74Eine entsprechende Häufung liegt angesichts der wiederkehrenden, zeitlich vorbestimmten Messeveranstaltungen eindeutig vor.

75Dem steht gegenüber, dass die Mehrbelastung der (festangestellten) Arbeitnehmer durch die Verlängerung der zulässigen Arbeitszeit nach § 3 ArbZG insbesondere angesichts der durch körperliche Anstrengung geprägten Reinigungsarbeiten nicht unerheblich sein dürfte. Dieser Gesundheitsschutz zugunsten der Arbeitnehmer ist grundsätzlich auch nicht disponibel, sodass die von der Antragstellerin unter anderem im Antrag vom 21. Oktober 2022 vorgebrachte Zustimmung des Betriebsrates zu keiner anderen Gewichtung bei Betrachtung der Zumutbarkeit führt.

76Vgl. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 13. März 2014 – 22 ZB 14.344 –, juris Rn. 19.

77Der insoweit betroffene Gesundheitsschutz wird durch die seitens der Antragstellerin nicht hinreichend konkretisierten wirtschaftlichen Mehrbelastungen nicht aufgewogen.

78Die Antragstellerin dürfte ebenfalls keinen Anspruch auf die gerichtliche Feststellung haben, dass sie nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 ArbZG von den Vorgaben des § 3 ArbZG freigestellt ist.

79Soweit die Reinigungsdienstleistungen „unaufschiebbare Vor- und Abschlußarbeiten“ im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 ArbZG darstellen, dürften der Antragstellerin jedenfalls wiederum andere Vorkehrungen zumutbar gewesen sein.

80Die „Vor- und Abschlußarbeiten“ im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 ArbZG sind solche zur Reinigung und Instandhaltung, soweit sich diese während des regelmäßigen Betriebs nicht ohne Unterbrechung oder erhebliche Störung ausführen lassen, sowie Arbeiten, von denen die Wiederaufnahme oder Aufrechterhaltung des vollen Betriebs arbeitstechnisch abhängt.

81BT-Drs. 12/5888, S. 31.

82Hieraus folgt ebenso wie schon aus dem Wortlaut, dass die in Rede stehenden Arbeiten dem eigentlichen Betriebsbeginn vorausgehen bzw. dem Betriebsende nachfolgen müssen.

83Baeck/Deutsch/Winzer, in: dies., Arbeitszeitgesetz, 4. Aufl. 2020, § 14 Rn. 35.

84Unterstellt man zugunsten der Antragstellerin, dass die unaufschiebbaren Vor- und Abschlussarbeiten auch für einen anderen Betrieb – hier die Messe E. – ausgeführt werden können,

85Biebl, in: Neumann/ders., Arbeitszeitgesetz, 16. Aufl. 2012, § 14 Rn. 12; Baeck/Deutsch/Winzer, in: dies., Arbeitszeitgesetz, 4. Aufl. 2020, § 14 Rn. 35,

86dürfte die Antragstellerin für einen nicht unerheblichen Teil der Reinigungsdienstleistungen schon nicht dargelegt haben, dass diese nicht während des regelmäßigen Betriebs ausgeführt werden können. Vielmehr trägt sie selber vor, dass an den Veranstaltungstagen ganztätige Reinigungs- und Toilettendienste ihrer Mitarbeiter (Antragsschrift, S. 24) erfolgen, sodass erhebliche Überschneidungen mit dem Messebetrieb denknotwendig stattfinden. Insoweit dürften Vor- und Abschlussarbeiten nur dann vorliegen, wenn diese zugleich ein Pausieren des Messebetriebs voraussetzen, wie etwa die vorgebrachten Endreinigungen (Antragsschrift, S. 8).

87Auch betreffend die Reinigungsarbeiten, die durch den Aufbau der Messestände erforderlich werden, ist jedenfalls nicht in Gänze vorgebracht, dass diese ausschließlich im Nachgang sämtlicher Aufbauarbeiten stattfinden können und nicht etwa konsekutiv für einzelne, bereits fertig gestellte Hallen- oder Hallenabschnitte. Denn soweit diese bereits parallel zum Aufbaubetrieb durchgeführt werden können, wären sie nach Abschluss aller Aufbauarbeiten jedenfalls nicht mehr unaufschiebbar im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 ArbZG.

88Wiederum ist jedoch schon nicht hinreichend dargelegt, dass dem Arbeitgeber andere Vorkehrungen nicht zugemutet werden können.

89Insbesondere gilt wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG (s.o.) im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 ArbZG, dass je häufiger der Arbeitgeber diese Ausnahme in Anspruch nimmt, desto eher ihm andere Maßnahmen zuzumuten sind.

90Biebl, in: Neumann/ders., Arbeitszeitgesetz, 16. Aufl. 2012, § 14 Rn. 17.

91Diese Maßgabe gilt erst Recht, wenn nicht nachträglich Fälle betrachtet werden, in denen sich ein Arbeitgeber jeweils auf einen Ausnahmetatbestand beruft, sondern wie vorliegend pauschal für eine Vielzahl zukünftiger Fälle der Ausnahmetatbestand beansprucht wird.

92Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Zumutbarkeit anderer Vorkehrungen betreffend § 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG Bezug genommen (s.o.).

93Auch der Hilfsantrag zu 1) der Antragstellerin hat schon mangels eines glaubhaft gemacht Anordnungsanspruchs keinen Erfolg. Auf § 15 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b ArbZG, § 15 Abs. 1 Nr. 2 ArbZG sowie auf § 15 Abs. 2 ArbZG kann die Ausnahmebewilligung bereits tatbestandlich nicht gestützt werden. Im Übrigen räumen alle drei Ausnahmevorschriften der nach § 17 ArbZG zuständigen Aufsichtsbehörde eine Ermessensentscheidung ein, die vorliegend nicht auf Null reduziert sein dürfte. Im Einzelnen:

94Ein Anspruch auf die Ausnahmebewilligung nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b ArbZG, wonach eine von den §§ 3, 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 ArbZG abweichende längere tägliche Arbeitszeit für Montagestellen bewilligt werden kann, liegt nicht vor.

95Montagestellen sind (außerbetriebliche) Arbeitsstellen, auf denen vorgefertigte Teile oder Baugruppen zusammengebaut werden.

96Baeck/Deutsch/Winzer, in: dies., Arbeitszeitgesetz, 4. Aufl. 2020, § 15 Rn. 15; Roloff, in: Müller-Glöge/Preis/Schmidt, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 23. Aufl. 2023, ArbZG, § 15 Rn. 1; Biebl, in: Neumann/ders., Arbeitszeitgesetz, 16. Aufl. 2012, § 15 Rn. 4.

97Mit den Ausnahmebewilligungen nach § 15 Abs. 1 ArbZG soll den Notwendigkeiten und Besonderheiten der dort gesondert aufgeführten Sachbereiche Rechnung getragen werden.

98Baeck/Deutsch/Winzer, in: dies., Arbeitszeitgesetz, 4. Aufl. 2020, § 15 Rn. 8; vgl. Biebl, in: Neumann/ders., Arbeitszeitgesetz, 16. Aufl. 2012, § 15 Rn. 1.

99Ein Charakteristikum von Montagestellen ist, dass diese häufig weit entfernt vom Betriebssitz des Arbeitgebers entfernt liegen und die Arbeitnehmer während ihres Aufenthalts an der Bau- oder Montagestelle nicht zu ihrem Wohnort zurückkehren können.

100Roloff, in: Müller-Glöge/Preis/Schmidt, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 23. Aufl. 2023, ArbZG, § 15 Rn. 1; Biebl, in: Neumann/ders., Arbeitszeitgesetz, 16. Aufl. 2012, § 15 Rn. 4.

101Entsprechend kann eine Ausnahmebewilligung auch nur für Tätigkeiten gelten, die auf die Montage von Gegenständen gerichtet sind oder im unmittelbaren Zusammenhang mit ihnen stehen. Andernfalls würde die arbeitszeitrechtliche Privilegierung von Montagestellen entgegen dem Ausnahmecharakter der Vorschrift auf montageunabhängige Tätigkeiten ausgeweitet werden können.

102Vor diesem Hintergrund stellen die Reinigungsdienstleistungen der Antragstellerin keine Montagehandlungen dar. Dies gilt auch dann, wenn die Messehallen zum Zeitpunkt der Auf- bzw. Abbauphase, nicht aber während des Ausstellungszeitraums, bedingt durch das Zusammenfügen der Stände als Montagestelle anzusehen sein sollten. Denn die Reinigungsdienstleistungen sind nicht wesensnotwendiger Teil der Montage der Messestände, sondern werden allenfalls im Nachgang der Montagearbeiten durch diese erforderlich. Hierbei dürfte auch nicht allein die Beseitigung etwaiger Verschmutzungen infolge der Montagehandlungen erfolgen, sondern die Messehallen nebst Ständen weitergehend für den Ausstellungszeitraum in einen repräsentativen Zustand versetzt werden. Darüber hinaus zeigt die vorliegende Konstellation, dass die Reinigungsarbeiten gerade nicht von den jeweiligen Monteuren ausgeführt werden müssen, wodurch sich der Aufenthalt auf der Montagestelle verlängern würde, sondern durch Dritte erfolgen können.

103Dass der Antragsgegner die für das Jahr 2008 erteilte Ausnahmebewilligung auf § 15 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b ArbZG gestützt hat, kann ebenfalls keinen Anspruch begründen, da eine hier wohl ohnehin nicht vorliegende Verwaltungspraxis auf der Tatbestandsebene von § 15 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b ArbZG nur bei Vorliegen eines Beurteilungsspielraums Bindungswirkung entfalten würde.

104Vgl. Kluckert, in: JuS 2019, 536 (537).

105Dies ist bei der Ausnahmevorschrift des § 15 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b ArbZG jedoch nicht der Fall.

106Weiter folgt auch kein Anspruch auf die Ausnahmebewilligung aus § 15 Abs. 1 Nr. 2 ArbZG, da der Betrieb der Antragstellerin keinen Saisonbetrieb darstellt.

107Bei einem Saisonbetrieb handelt es sich um einen ganzjährig tätigen Gewerbebetrieb, bei dem wegen der Art des Betriebes zu bestimmten Zeiten des Jahres eine außergewöhnlich verstärkte Tätigkeit erforderlich ist.

108BVerwG, Urteil vom 3. Februar 2021 – 8 C 2/20 –, juris Rn. 14.

109Der vermehrte Arbeitsanfall muss nicht nur zu, sondern abhängig von bestimmten Jahreszeiten eintreten. Dies ist spiegelbildlich nicht der Fall, wenn die punktuellen Spitzenwerte des Arbeitsanfalls jahreszeitunabhängig über das Jahr verteilt sind.

110BVerwG, Urteil vom 3. Februar 2021 – 8 C 2/20 –, juris Rn. 24.

111So liegen die Dinge jedoch für die Antragstellerin.

112Vorliegend ist der vermehrte Arbeitsanfall, der für die Antragstellerin infolge der jeweiligen Messeveranstaltungen entsteht, nicht abhängig von bestimmten Jahreszeiten und auch nicht auf bestimmte Jahreszeiten konzentriert. Dies spiegelt sich darin wider, dass die ursprünglich für die Antragstellerin für dieses Jahr freizustellenden achtzehn Messeveranstaltungen über das gesamte Kalenderjahr verteilt sind, bis auf den Dezember in jedem Monat stattfinden und daher nicht auf bestimmte Jahreszeiten beschränkt sind. Vor diesem Hintergrund bestehen keine hinreichenden Anhaltspunkte für die für einen Saisonbetrieb charakteristischen „jahreszeitliche[n] Schwankungen“.

113BVerwG, Urteil vom 3. Februar 2021 – 8 C 2/20 –, juris Rn. 19.

114Soweit die Antragstellerin meint, dass ihr vermehrter Arbeitsanfall saisonal sei, weil die Messeveranstaltungen periodisch wiederkehrend zu bestimmten Zeiten im Jahr stattfänden, dringt sie nicht durch. Denn hierdurch würde für sie nahezu das gesamte Jahr aus einer umfassenden Saison bestehen oder jede einzelne „periodisch wiederkehrende“ Messeveranstaltung würde eine einzelne von insgesamt achtzehn auf elf Monate verteilten Saisons begründen. Mithin sind die punktuellen Spitzenwerte nicht auf bestimmte Jahreszeiten verteilt, sondern erstrecken sich hiervon unabhängig auf das gesamte Jahr. An dieser „gleichmäßigen“ Verteilung der Arbeitslastspitzen im Jahresverlauf ändert sich auch nichts durch die teilweise Unterbrechungen des Messebetriebs zeitgleich zu den nordrhein-westfälischen Schulferien. Im Gegenteil dürften diese Unterbrechungen Ausdruck eines abgesehen von den Ferien kontinuierlichen Jahresbetriebes sein. Im Übrigen hat die Antragstellerin auch für die „E2. “-Veranstaltung eine (gerichtliche) Ausnahmebewilligung beantragt, die vom 29. Juni 2023 bis zum 2. Juli 2023 und damit während der diesjährigen nordrhein-westfälischen Sommerferien stattfindet.

115Für eine andere Beurteilung des Betriebs der Antragstellerin sorgt auch nicht, dass das jahreszeitlich erhöhte Arbeitsaufkommen eines Saisonbetriebes auch allein auf unternehmerischen Entscheidungen beruhen kann.

116BVerwG, Urteil vom 3. Februar 2021 – 8 C 2/20 –, juris Rn. 20.

117Denn diese Erwägung knüpft nicht daran an, ob überhaupt ein jahreszeitlich erhöhtes Arbeitsaufkommen vorliegt, sondern ob dieses bewusst unternehmerisch herbeigeführt werden kann („freiwillige Saison“).

118Vgl. BVerwG, Urteil vom 3. Februar 2021 – 8 C 2/20 –, juris Rn. 21.

119Vorliegend fehlt es aus den oben genannten Gründen – der flächendeckenden Verteilung der Messeveranstaltungen über alle Jahreszeiten hinweg – schon an ersterem Aspekt. Mithin dürfte es auch nicht darauf ankommen, inwieweit die Terminierung der einzelnen Messeveranstaltungen allein unternehmerisch oder vermeintlich wegen der Lieferzeiten auch jahreszeitlich bedingt ist und von der Antragstellerin beeinflusst werden könnte.

120Letztlich konnte die Antragstellerin auch nicht darlegen, dass eine Ausnahme von den in § 3 ArbZG vorgesehenen Arbeitszeiten gemäß § 15 Abs. 2 ArbZG im öffentlichen Interesse dringend nötig wäre.

121An das Vorliegen eines derartigen öffentlichen Interesses sind angesichts der ausdrücklich normierten Ausnahmen und Bewilligungsmöglichkeiten nach § 14 Abs. 1 und 2 sowie § 15 Abs. 1 ArbZG hohe Anforderungen zu stellen.

122Kock, in: Rolfs/Giesen u.a., Beck’scher Online-Kommentar, Arbeitsrecht, 67. Ed. 1.3.2023, ArbZG § 15 Rn. 9.

123Es kann offen bleiben, ob der störungsfreie Betrieb der Messe E. ein solches öffentliches Interesse begründen kann. Denn auch wenn man dies unterstellt, dürfte die Antragstellerin jedenfalls keine dringende Notwendigkeit für die Ausnahmebewilligung vorgebracht haben.

124Angesichts von zum Entscheidungszeitpunkt zehn ohne eine Bewilligung nach § 15 Abs. 1 ArbZG durchgeführten Messeveranstaltungen hätte die Antragstellerin substantiiert vortragen müssen, welche konkreten Schwierigkeiten infolge ihrer Bindung an die Regelarbeitszeit für den ordnungsgemäßen Messebetrieb entstanden sind. In der Antragsschrift (S. 38) hatte die Antragstellerin zu § 15 Abs. 2 ArbZG vorgebracht, dass ihre Mitarbeiter ohne Bewilligung

125„nicht imstande sind, auf der als nächstes anstehenden Veranstaltung der Messe E. xxxxx/xxxxx, die bereits vom 02.05.2023 bis zum 10.05.2023 stattfindet, ihre Reinigungsleistungen in dem erforderlichen Umfang zu erbringen. Der ordnungsgemäße Betrieb der Messeveranstaltung xxxxx/xxxxx wäre so nicht mehr gewährleistet.“

126Im Schriftsatz vom 5. Juni 2023 (S. 5) wurden diese Ausführungen nunmehr mit pauschaler Bezugnahme auf die nunmehr nicht namentlich genannte nächste Messe wiederholt:

127„ […] da die Mitarbeiter der Antragstellerin anderenfalls nicht imstande sind, auf der als nächstes anstehenden Veranstaltung der Messe E. ihre Reinigungsleistungen in dem erforderlichen Umfang zu erbringen. Der ordnungsgemäße Betrieb der Messe wäre so nicht mehr gewährleistet.“

128Für den Fall, dass es der Antragstellerin ohne die arbeitszeitrechtlichen Ausnahmen nicht möglich wäre, den ordnungsgemäßen Ablauf der Messen durch die Reinigungsdienstleistungen zu gewährleisten, hätte sie spätestens nach der interpack-Messe darlegen können, welche konkreten Störungen im Reinigungsbetrieb aufgetreten sind. Dies ist jedoch unterblieben. Auch auf gerichtliche Nachfrage vom 12. Mai 2023, wie sie ihre Arbeitsschichten bei der nach der Antragstellung stattgefunden interpack-Messe organisiert habe, sah sich die Antragstellerin nicht veranlasst, konkret zu antworten. Sie verblieb bei der Aussage, ihr sei es bislang nicht gelungen, die gegenüber der Messe E. vertraglich geschuldeten Reinigungsdienstleistungen mittels anderer Vorkehrungen zu erfüllen (Schriftsatz vom 5. Juni 2023, S. 5). Die konkrete Gefährdung des insoweit unterstellten öffentlichen Interesses am ordnungsgemäßen Ablauf der Messe E. folgt hieraus jedoch nicht.

129Im Übrigen stände es der Messe E. auch frei, im Falle der tatsächlichen Nichterfüllung der vertraglichen Pflichten durch die Antragstellerin auf andere Reinigungsunternehmen zurückzugreifen und so den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

130Die geltend gemachten Ansprüche nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b, Abs. 1 Nr. 2 sowie Abs. 2 ArbZG dürften auch schon deswegen nicht bestehen, weil insbesondere vor dem Hintergrund des betroffenen Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer sowie der nicht unerheblichen Anzahl an Messeterminen nicht lediglich eine denkbare Ermessensentscheidung in Gestalt der uneingeschränkten Ausnahmebewilligung zugunsten der Antragstellerin in Betracht kommen würde.

131Letztlich hat der Hilfsantrag zu 2) keinen Erfolg, da nach dem soeben Ausgeführten kein Anspruch auf die Ausnahmebewilligungen nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b, Abs. 1 Nr. 2 sowie Abs. 2 ArbZG dargelegt wurde und daher auch keine Verpflichtung des Antragsgegners besteht, die Antragstellerin neu zu bescheiden.

132Darüber hinaus bestehen – hinsichtlich des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge – auch Zweifel am Vorliegen eines Anordnungsgrundes.

133Eine einstweilige Anordnung ist zur Regelung eines vorläufigen Zustands in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis – wie von der Antragstellerin vorliegend begehrt – zulässig, wenn diese Regelung, vor allem bei dauernden Rechtsverhältnissen, um wesentliche Nachteile abzuwenden oder drohende Gewalt zu verhindern oder aus anderen Gründen nötig erscheint (vgl. § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO). Ob eine vorläufige Regelung „nötig erscheint“, ist auf der Grundlage einer Interessenabwägung zu beantworten. Es ist zu prüfen, ob es dem Antragsteller unter Berücksichtigung seiner Interessen, aber auch der öffentlichen Interessen nicht zumutbar ist, die Hauptsacheentscheidung abzuwarten.

134Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 13. April 2015 – 16 B 270/15 –, juris Rn. 4.

135Vor dem Hintergrund, dass die Antragstellerin trotz gerichtlicher Hinweise bzw. der Anfragen bislang nicht hinreichend substantiiert vorgetragen hat, dass ihr andere Vorkehrungen im Sinne des § 14 Abs. 2 ArbZG nicht zugemutet werde könnten (s.o.) und angesichts der ebenfalls schon angeführten mangelnden Schilderungen der konkreten Komplikationen, die ihr durch die nicht mehr erteilte Bewilligung bei den bereits dieses Jahr stattgefundenen Messen entstanden sind, dürfte der Antragstellerin derzeit ein Abwarten in der Hauptsache nebst Vollzugs des arbeitszeitgesetzlichen Regelfalls zuzumuten sein.

136Angesichts des schon nicht bestehenden Anordnungsanspruchs- und Anordnungsgrundes kann offen bleiben, inwieweit in der vorliegenden Konstellation eine Vorwegnahme der Hauptsache zulässig gewesen wäre.

137Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.

138Die Streitwertfestsetzung folgt aus §§ 45 Abs. 1 Satz 3, 52 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nr. 1 GKG. Das Gericht orientiert sich hinsichtlich der Höhe des Streitwertes an Nr. 54.1 des Streitwertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit, da die Antragstellerin nach ihrem Vortrag die konkrete Ausübung ihres Reinigungsbetriebs bei den Messeveranstaltungen von einer Freistellung bzw. Ausnahmebewilligung abhängig macht. Es besteht damit eine vergleichbare Konstellation zu einer begehrten Gewerbeerlaubnis. Trotz des Hauptantrags sowie der beiden Hilfsanträge war nach § 45 Abs. 1 Satz 3 GKG keine Zusammenrechnung der Streitwerte vorzunehmen. Denn die Anträge, die im Ergebnis allesamt auf eine Freistellung von den arbeitszeitrechtlichen Regelvorgaben des § 3 ArbZG abzielen, dürften wirtschaftlich identisch sein. Weiter halbiert sich der Streitwert im vorliegenden Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes angesichts der jedenfalls teilweise beabsichtigten Vorwegnahme der Hauptsache nicht (vgl. Nr. 1.5 S. 2 des Streitwertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit).

139Rechtsmittelbelehrung:

140(1) Gegen die Entscheidung über den Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz kann innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf (Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf oder Postfach 20 08 60, 40105 Düsseldorf) schriftlich Beschwerde eingelegt werden, über die das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster entscheidet.

141Auf die seit dem 1. Januar 2022 unter anderem für Rechtsanwälte, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts geltende Pflicht zur Übermittlung als elektronisches Dokument nach Maßgabe der §§ 55a, 55d Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – und der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV –) wird hingewiesen.

142Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich bei dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster oder Postfach 6309, 48033 Münster) eingeht.

143Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster oder Postfach 6309, 48033 Münster) schriftlich einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Das Oberverwaltungsgericht prüft nur die dargelegten Gründe.

144Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründungsschrift sind durch einen Prozessbevollmächtigten einzureichen. Im Beschwerdeverfahren müssen sich die Beteiligten durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die das Verfahren eingeleitet wird. Die Beteiligten können sich durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen. Auf die zusätzlichen Vertretungsmöglichkeiten für Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse wird hingewiesen (vgl. § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und § 5 Nr. 6 des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsgesetz – RDGEG –). Darüber hinaus sind die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisationen unter den dort genannten Voraussetzungen als Bevollmächtigte zugelassen.

145Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründungsschrift sollen möglichst dreifach eingereicht werden. Im Fall der Einreichung als elektronisches Dokument bedarf es keiner Abschriften.

146(2) Gegen den Streitwertbeschluss kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf (Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf oder Postfach 20 08 60, 40105 Düsseldorf) Beschwerde eingelegt werden, über die das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster entscheidet, falls ihr nicht abgeholfen wird. § 129a der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

147Auf die seit dem 1. Januar 2022 unter anderem für Rechtsanwälte, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts geltende Pflicht zur Übermittlung als elektronisches Dokument nach Maßgabe der §§ 55a, 55d Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – und der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV –) wird hingewiesen.

148Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten eingelegt wird, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat; ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden.

149Die Beschwerde ist nicht gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- Euro nicht übersteigt.

150Die Beschwerdeschrift soll möglichst dreifach eingereicht werden. Im Fall der Einreichung als elektronisches Dokument bedarf es keiner Abschriften.

151War der Beschwerdeführer ohne sein Verschulden verhindert, die Frist einzuhalten, ist ihm auf Antrag von dem Gericht, das über die Beschwerde zu entscheiden hat, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, wenn er die Beschwerde binnen zwei Wochen nach der Beseitigung des Hindernisses einlegt und die Tatsachen, welche die Wiedereinsetzung begründen, glaubhaft macht. Nach Ablauf eines Jahres, von dem Ende der versäumten Frist angerechnet, kann die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt werden.