Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Die Berufung der Beklagten gegen das am 06.06.2024 verkündete Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln – 31 O 179/23 – wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass das Unterlassungsgebot wie folgt gefasst wird und der Tenor im Übrigen unverändert bleibt:

Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, diese zu vollstrecken an ihren Geschäftsführern, zu unterlassen,

im Rahmen geschäftlicher Handlungen gegenüber Verbrauchern, die im Internet auf der Website unter der URL [entfernt] im Rahmen des Bestellvorgangs eines Internet- und Festnetztarifs, wie in den Anlagen K2, K3 und K5, die mit diesem Urteil fest verbunden sind, geschehen einen Router zur Miete dazu bestellen, vor Abgabe von deren Vertragserklärung eine Vertragszusammenfassung zur Verfügung zu stellen, in der der Router und dessen monatlicher Mietpreis nicht aufgeführt werden, wenn dies geschieht wie auf der ersten Seite in der mit diesem Urteil fest verbundenen Anlage K1 abgebildet.

Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Beklagte.

Dieses und das angefochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird auf 15.000,00 € festgesetzt.

Gründe

2I.

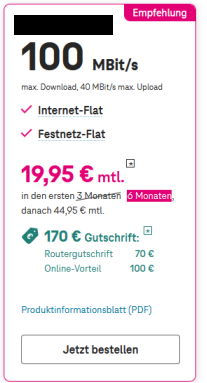

3Der Kläger nimmt das beklagte Telekommunikationsunternehmen auf Unterlassung und Erstattung von Abmahnkosten wegen einer von dem Kläger als unvollständig bewerteten Vertragszusammenfassung für einen Festnetz- und Internettarif in nachfolgend eingeblendeter Gestaltung (Anlage K1, Bl. 20 ff. LGA) in Anspruch, wobei der Kläger konkret bemängelt, dass trotz der Miete eines Routers zusätzlich zu dem gewählten Tarif die Kosten für diesen Router nicht in der Vertragszusammenfassung angegeben wurden:

4

Auf die Abmahnung des Klägers vom 10.02.2023 (Anlage K7, Bl. 49 ff. LGA) gab die Beklagte keine Unterlassungserklärung ab, sondern trat dem Anspruch entgegen (Anlage K8, Bl. 55 f. LGA).

6Wegen des näheren Sach- und Streitstandes bis zur Entscheidung in erster Instanz und der erstinstanzlich gestellten Anträge wird gemäß § 540 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ZPO auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen (Bl. 222 ff. LGA).

7Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, es unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel zu unterlassen, Verbrauchern, die im Internet, auf der Website unter der URL [entfernt] im Rahmen des Bestellvorgangs eines Internet- und Festnetztarifs einen Router zur Miete dazu bestellen, vor Abgabe von deren Vertragserklärung eine Vertragszusammenfassung zur Verfügung zu stellen, in der der Router und dessen monatlicher Mietpreis nicht aufgeführt werden, wenn dies geschieht wie auf der ersten Seite der Anlage K1. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt: Die Beklagte habe gegen die Marktverhaltensregelung des § 54 Abs. 3 S. 1 TKG betreffend die Zurverfügungstellung einer Vertragsinformation verstoßen. Bei Vertragsbündeln bzw. Angebotspaketen seien in das Muster gemäß der einschlägigen Durchführungsverordnung auch die Preise für den Router einzubeziehen. Insofern komme es nicht darauf an, ob über den Tarif und den Router ein oder mehrere Verträge geschlossen würden. Entscheidend sei vielmehr, ob ein unmittelbarer räumlicher und zeitlicher Zusammenhang bestehe, was zu bejahen sei. Denn die Bestellung von Tarif und Router erfolge in einem einheitlichen Bestellvorgang. Die Beklagte spreche Verbraucher bei der Auswahl eines Tarifs aktiv auf die Miete eines Routers an. Darauf, ob die Beklagte während des Bestellvorgangs darauf hinweise, dass die Anmietung eines Routers nicht erforderlich sei, komme es nicht an, ebenso wenig auf eine Verknüpfung der Verträge hinsichtlich Kündigungsmöglichkeiten, Widerrufsrechten oder Laufzeit. Dieser Verstoß sei auch spürbar. Entsprechend könne der Kläger Erstattung der Abmahnkosten in geltend gemachter Höhe verlangen.

8Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der im Wesentlichen geltend gemacht wird: Das Landgericht habe ihren Vortrag in 1. Instanz übergangen, wonach innerhalb des Bestellprozesses unterschiedliche Handlungen notwendig seien, um Tarif und Router - verschiedene, eigenständige Produkte - gemeinsam in den Warenkorb zu legen. Dem Verbraucher sei die Trennung der Verträge anhand der Möglichkeit von Sammelbestellungen bei Amazon oder ähnlichen Plattformen bekannt. Die Beauftragung eines Tarifs einerseits und die Miete eines Routers andererseits unterschieden sich in Leistungsart und Entgelt, zumal die Beklagte in ihrer Leistungsbeschreibung zum Tarif darauf hinweise, dass die Überlassung des Routers nicht Gegenstand des Vertrages über den Tarif sei. Beide Verträge könnten völlig unabhängig voneinander abgeschlossen werden; die Beklagte bewerbe auch keine Pakete. Die von dem Landgericht in Bezug genommene Kommentierung unterliege ihrerseits einem Zirkelschluss. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Berufungsbegründung vom 13.09.2024 (Bl. 100 ff. d.A.) Bezug genommen.

9Die Beklagte beantragt, unter Abänderung der angefochtenen Entscheidung

10die Klage abzuweisen.

11Der Kläger beantragt,

12die Berufung zurückzuweisen.

13Er verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung des erstinstanzlichen Vorbringens.

14II.

15Die Berufung der Beklagten ist unbegründet; der Senat hat lediglich den Unterlassungstenor klarer gefasst. Das Landgericht hat mit Recht angenommen, dass dem Kläger ein Anspruch auf Unterlassung und Erstattung der Abmahnkosten zusteht, §§ 8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 3, 3, 3a UWG iVm §§ 66 Abs. 1, 54 Abs. 3 S. 1, S. 2 Nr. 2, 3 und 4 TKG sowie § 13 Abs. 3 UWG.

161. Die Aktivlegitimation des Klägers zur Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs steht angesichts dessen Eintragung als qualifizierter Verbraucherverband in die Liste nach § 4 UKlaG nicht in Zweifel, § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG.

172. Die Beklagte ist als verantwortliche Betreiberin der Webseite [entfernt] passivlegitimiert und hat durch die Nichterfüllung der Pflicht zur Information auch eine geschäftliche Handlung in der Sonderform des Unterlassens vorgenommen, nachdem sie gesetzlich zu deren Erteilung verpflichtet war und insofern eine Erfolgsabwendungspflicht bestand (vgl. hierzu Köhler, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 42. Aufl. 2024, § 2 Rn. 2.14).

183. Die Eigenschaft des § 54 TKG als Marktverhaltensregel im Sinne von § 3a UWG hat das Landgericht im Ergebnis zutreffend bejaht.

19Eine Vorschrift, die dem Schutz von Rechten, Rechtsgütern oder sonstigen Interessen von Marktmitbewerbern, Verbrauchern oder sonstigen Marktteilnehmern dient, stellt eine Marktverhaltensregelung dar, wenn das geschützte Interesse gerade durch die Marktteilnahme, also durch den Abschluss von Austauschverträgen und den nachfolgenden Verbrauch oder Gebrauch der erworbenen Ware oder in Anspruch genommenen Dienstleistung berührt wird. Nicht erforderlich ist dabei eine spezifisch wettbewerbsbezogene Schutzfunktion in dem Sinne, dass die Regelung die Marktteilnehmer speziell vor dem Risiko einer unlauteren Beeinflussung ihres Marktverhaltens schützt. Die Vorschrift muss aber zumindest auch den Schutz der wettbewerblichen Interessen der Marktteilnehmer bezwecken; lediglich reflexartige Auswirkungen zu deren Gunsten genügen daher nicht (vgl. nur BGH GRUR 2022, 175, 178 Rn. 25 - Kabel-TV-Anschluss).

20Gemessen an diesen Grundsätzen ist festzuhalten, dass die Vertragszusammenfassung ausweislich der Gesetzesbegründung zum Telekommunikationsmodernisierungsgesetz (BT-Drs. 19/26108, S. 287) sowie der einschlägigen Richtlinie (RL (EU) 2018, 1972, ABl. L 321 vom 17.12.2018, dort Erwägungsgrund 261, S. 85) zum einen dem Zweck dient, dass Verbraucher ihre Entscheidung, eine Vertragserklärung abzugeben, in voller Sachkenntnis treffen können. Zum anderen soll den Verbrauchern die Möglichkeit gegeben werden, das in der Vertragszusammenfassung aufgeführte Angebot mit individuellen Angeboten anderer Anbieter zu vergleichen. Die damit geschützten Interessen der Verbraucher an Richtigkeit und Vollständigkeit der Information werden gerade beim Abschluss von Verträgen über Internet-Dienstleistungen wie im Streitfall berührt, weil die fehlende Transparenz bzw. Angabe von Vertragsbestandteilen bzw. mit dem Tarif eng verknüpften Verträgen ihnen die Vergleichbarkeit der Angebote der Beklagten mit denen anderer Anbieter anhand der Vertragszusammenfassung erschwert, so dass die oben dargestellten Anforderungen an eine Marktverhaltensregelung erfüllt sind (ebenso Boms, in: Geppert/Schütz, TKG, 5. Aufl. 2023, § 54 Rn. 38). Nicht zuletzt steht die Vorschrift in Teil 3 des TKG, der mit der amtlichen Überschrift „Kundenschutz“ versehen ist.

214. Die Beklagte hat gegen die Verpflichtung, auch den Preis für den Router in die Vertragszusammenfassung einzubeziehen, verstoßen, weshalb die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr besteht, die die Beklagte mangels Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung nicht ausgeräumt hat. Diese Pflicht folgt aus § 66 Abs. 1 TKG, der - in Umsetzung von Art. 107 RL (EU) 2018/1972 - anordnet, dass u.a. die Vorgabe aus § 54 Abs. 3 TKG im Falle eines Dienst- und Endgerätepakets, das Verbrauchern angeboten wird, für alle Elemente des Pakets gilt, einschließlich derjenigen Bestandteile, die ansonsten nicht unter jene Bestimmungen fallen. Ein solches Angebotspaket aus Tarif und Router ist im Streitfall mit dem Landgericht anzunehmen.

22Wann ein solches Paket vorliegt, ist im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. Einigkeit besteht in der Kommentarliteratur aber jedenfalls dahin, dass Tarife über Internetzugänge, bei denen zusätzlich ein Router vermietet wird, in den Anwendungsbereich der Vorschrift fallen können, wenn die Vertragsschlüsse über Dienst einerseits und Endgerät andererseits zeitgleich erfolgen oder zwischen ihnen zumindest ein enger Zusammenhang besteht (vgl. Boms, in: Geppert/Schütz, a.a.O., § 66 Rn. 9; Kiparski, in: BeckOK InfoMedienR, 45. Ed. 01.08.2024, § 66 TKG Rn. 13 und 16). Auch die Gesetzesbegründung zu § 66 Abs. 1 TKG (BT-Drs. 19/26108, S. 296) verlangt, dass „die Bestandteile des Pakets vom selben Anbieter auf Grundlage desselben Vertrags oder eines mit diesem eng zusammenhängenden oder verknüpften Vertrags bereitgestellt oder verkauft werden“.

23Gemessen an diesen Grundsätzen ist die Auffassung des Landgerichts, wonach eine solche enge Verknüpfung zwischen Tarifbestellung und Routermiete bestand, so dass der Preis und die Vertragslaufzeit für den Router ebenfalls in der Vertragszusammenfassung hätten aufgeführt sein müssen, nicht zu beanstanden. Auf die entsprechenden Ausführungen im angefochtenen Urteil (LGU S. 7, Bl. 228 LGA) kann zur Vermeidung von Wiederholungen vorab verwiesen werden. Im Hinblick auf die Berufungsbegründung sind folgende ergänzende Ausführungen veranlasst:

24a) Dem Vorliegen eines Angebotspakets im Sinne von § 66 Abs. 1 TKG steht es nicht entgegen, dass Router und Tarif nach dem Vortrag der Beklagten unterschiedliche Leistungsgegenstände (Miete einerseits, Tarif andererseits) darstellen, die zudem auch Unterschiede in Mindestvertragslaufzeit, Kündigungsfrist und Entgelt aufweisen und sowohl einzeln als auch zusammen erworben werden können.

25aa) Bereits aus dem Umstand, dass auch mehrere Verträge nach einhelliger Auffassung unter den Begriff des Pakets im Sinne von § 66 Abs. 1 TKG fallen können, ergibt sich, dass unterschiedliche Vertragsbedingungen für sich genommen nicht dazu herangezogen werden können, um die Erfüllung dieses Tatbestandsmerkmals zu verneinen. Vielmehr erscheint - sofern der erforderliche enge Zusammenhang zwischen beiden Verträgen besteht - in solchen Fällen vor dem Hintergrund der Zielsetzung der Vorschrift, nämlich der Herstellung von Transparenz, deren Anwendung gerade als geboten, weil der Verbraucher so einfacher in die Lage versetzt wird, einen Vergleich zu anderen Angeboten anzustellen.

26bb) Dementsprechend ist es schon aus diesem Grund unerheblich, dass die Beklagte an eher versteckter Stelle, nämlich im kleingedruckten Fließtext in Ziff. 1 der Leistungsbeschreibung des Tarifs T. (S. 8 der Anlage K1, Bl. 27 LGA), ausführt, dass die Überlassung des Routers „nicht Gegenstand dieses Vertrages“ sei. Denn unabhängig davon, ob durch eine solche Klausel die rechtsgeschäftliche Trennung der beiden Vertragsverhältnisse wirksam herbeigeführt werden kann, spräche eine solche Trennung, wie ausgeführt, selbst bei ihrer Annahme nicht entscheidend gegen die Anwendung von § 66 Abs. 1 TKG.

27cc) Auch die Unterschiedlichkeit der als Dienstleistung erbrachten Zugangsvermittlung zum Internet einerseits (= Tarif) zur Miete einer Sache andererseits (= Router) rechtfertigt keine getrennte Betrachtung der beiden Bestandteile. Vielmehr setzt § 66 Abs. 1 TKG eine solche Unterschiedlichkeit sogar voraus, wenn er neben den Diensten auch Endgeräte in seinen Anwendungsbereich aufnimmt und ausdrücklich diejenigen Bestandteile des Paketes in die Rechtsgrundverweisung auf u.a. § 54 Abs. 3 TKG einbezieht, die ansonsten nicht unter die Kundenschutzbestimmungen dieser Vorschrift fallen. Mit anderen Worten „infiziert“ die Bestellung eines bereits originär unter § 54 Abs. 3 TKG fallenden Internet-Tarifs auch die anderen Paketbestandteile und zwingt zu deren Aufführung in der Vertragszusammenfassung.

28dd) Aus der Vorschrift des § 360 Abs. 2 BGB kann die Beklagte nichts zu ihren Gunsten herleiten. Darin wird ein zusammenhängender Vertrag für die Zwecke des Widerrufsrechts definiert als ein Vertrag, der einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Leistung betrifft, die von dem Unternehmer des widerrufenen Vertrags oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Unternehmer des widerrufenen Vertrags erbracht wird. Hieraus kann schon deshalb nichts für die Auslegung des § 66 Abs. 1 TKG gewonnen werden, weil § 360 Abs. 2 BGB zwar auch der Verbraucherschutz als Zweck zugrunde liegt, er aber nicht der Transparenz, sondern dem Schutz des Verbrauchers davor dient, dass er vom Widerruf abgehalten wird, weil er mit seinem Vertragspartner noch durch andere Verträge verbunden ist (vgl. Müller-Christmann, in: BeckOK BGB, 71. Ed. 01.02.2024, § 360 Rn. 1 m.w.N.). § 360 BGB beruht auch auf der Umsetzung anderer Richtlinien als der vorliegend maßgeblichen RL (EU) 2018/1972, so dass es schon aus systematischen Gründen nicht überzeugt, die Auslegung des § 66 Abs. 1 TKG hieran auszurichten.

29b) Wie das Landgericht zutreffend angenommen hat, ist der erforderliche enge zeitliche und räumliche Zusammenhang zwischen Tarifbestellung und Routermiete im Streitfall infolge der Ausgestaltung des Bestellprozesses durch die Beklagte zu bejahen.

30aa) Zur Vermeidung jeglichen Restzweifels über den Umfang der Unterlassungsverpflichtung der Beklagten hat der Senat, nach entsprechendem Antrag des Klägers in der mündlichen Verhandlung, den Bestellprozess, der zu der angegriffenen Vertragsübersicht führt, ausdrücklich in den Tenor einbezogen, so dass der verbalisierte Teil der beanstandeten Handlung, nämlich

31„Verbrauchern, die im Internet, auf der Website unter der URL [entfernt], im Rahmen des Bestellvorgangs eines Internet- und Festnetztarifs einen Router zur Miete dazu bestellen“

32nunmehr in seinen Konturen bereits im Urteilsausspruch zum Ausdruck kommt und sich nicht nur aus der Klagebegründung ergibt. Die Bestimmtheit des klägerischen Begehrens war allerdings schon vorher gewahrt; für die Klarstellung bedurfte es keiner Anschlussberufung des Klägers (vgl. BGH NJW 1991, 3029 - Anzeigenrubrik I).

33bb) Anhand des streitgegenständlichen Bestellprozesses, wie er in den Anlagen K2, K3 und K5 zum Ausdruck kommt (Bl. 39, 40 ff., 44 ff. LGA), ergibt sich der erforderliche enge Zusammenhang zwischen Tarif- und Routerbestellung.

34(1) Weil der Kläger diese Gestaltung zum Gegenstand seines Verbotsantrages macht, ist es insofern von vornherein unerheblich, wenn die Beklagte einwendet, dass auf ihrer Webseite auch die Möglichkeit bestehe, Router und Tarif gänzlich getrennt voneinander zu bestellen, weil jedenfalls in der konkret angegriffenen Gestaltung die Anwendbarkeit von § 66 Abs. 1 TKG zu bejahen ist, was den Unterlassungsanspruch begründet.

35(2) Wie der Kläger zutreffend ausführt, kommt die enge Verbindung zwischen Router- und Tarifbestellung bereits in der Tarifübersicht gemäß Anlage K2 zum Ausdruck, weil dort die „Routergutschrift“ von 70,00 € in grüner Schrift als Vorteil der beworbenen Tarife aufgeführt wird, wie nachfolgend auszugsweise eingeblendet:

36

Hieran wird bereits erkennbar, dass die Beklagte bei objektiver Betrachtung nach dem Empfängerhorizont den Router und dessen Hinzubestellung, die dem Verbraucher mit einer Gutschrift nähergebracht werden soll, selbst in einen engen Zusammenhang mit den in erster Linie angebotenen Tarifen gestellt hat, indem sie mit der Routergutschrift wirbt, obwohl der Kunde auf dieser Übersichtsseite noch überhaupt keine Auswahl für den Router getroffen hat.

38(3) Dies setzt sich fort mit der Integration der Routerbestellung in die Tarifbestellung, wenn dort die Abfrage „Welchen Router möchten Sie buchen?“ erscheint und die Hinzufügung verschiedener Router zum Tarif angeboten wird (Bl. 40 f. LGA):

39

(4) Die Gutschrift für den Router erscheint zudem in der „Warenkorbzeile“ am unteren Bildschirmrand, in der die Kosten der jeweils aktuell gewählten Optionen aufgeführt werden, wie anhand von Bl. 41 LGA ersichtlich ist, bereits in diesem Bestellschritt, obwohl noch kein Router ausgewählt ist, was den Zusammenhang von Tarif- und Routerbestellung weiter verstärkt. Dass die Beklagte auf der vorangehenden Übersichtsseite mittels Sternchenhinweis darüber aufklärt, unter welchen Voraussetzungen die Routergutschrift erteilt wird (hierzu S. 5 der Klageerwiderung, Bl. 82 LGA), ist insofern ohne Belang, weil Gegenstand der lauterkeitsrechtlichen Prüfung nicht die Irreführung über die Preisgestaltung oder -zusammensetzung ist, sondern allein die Frage, wie die Routerbestellung in den Tarifbestellprozess integriert wird. Im Übrigen verstärkt dieser aufklärende Hinweis den Eindruck einer Zusammengehörigkeit von Tarif- und Routerbestellung (wenn letztere erfolgt), weil darin die Erteilung der Gutschrift an die Bestellung von Tarif und Miete eines Routers geknüpft wird (a.a.O., „Routergutschrift: Bei Buchung von T. S erfolgt eine Routergutschrift i. H. v. 70 € auf einer der nächsten Telekom Rechnungen, bei Miete eines Routers (im Endgeräte-Servicepaket ab mtl. 6,95 €/Monat, 12 Monate Mindestvertragslaufzeit)“).

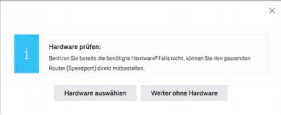

41(5) Das Popup, das erscheint, wenn der Verbraucher keinen Router zu seinem Warenkorb hinzufügt, verstärkt die durch die vorstehend dargestellten Elemente begründete Einbindung in die Tarifbestellung und bestätigt in der Zusammenschau hiermit ebenfalls eine enge Verknüpfung beider Verträge (vgl. S. 14 der Klageschrift, Bl. 17 LGA). Dass die Beklagte angibt, dieses Popup allein aus Fürsorge für ihre Kunden, die ansonsten nach ihrer Auffassung Gefahr liefen, unabsichtlich einen Tarif ohne passende Hardware zu bestellen, so gestaltet zu haben (S. 3 des Schriftsatzes vom 04.04.2024, Bl. 182 LGA), ist für die Beurteilung der Frage, ob ein Paket im Sinne von § 66 Abs. 1 TKG vorliegt, ohne Belang, weil es auf die objektiv erkennbare Gestaltung ankommt und nicht auf die Absichten der Beklagten. Die Wortwahl verstärkt bei dieser objektiven Sichtweise den Eindruck, es werde ein für den Verbraucher praktisches/vorteilhaftes Paket geschnürt, weil er den Router „direkt mitbestellen“ könne (mit Routergutschrift, also attraktiver als bei isolierter Bestellung):

42

(6) Dabei kommt es für die Prüfung des engen Zusammenhangs bzw. des Pakets im Sinne von § 66 Abs. 1 TKG nicht darauf an, ob die Beklagte die Auswahl eines Routers als zwingend darstellt oder ob - wie der Kläger meint - die Erinnerung an den Router mittels Popup ein auch vom Digital Services Act (Art. 25 Abs. 1 DSA, VO (EU) 2022/2065) missbilligtes sog. „Dark Pattern“, also eine Gestaltung, um den Verbraucher mittels manipulativer Techniken zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen, darstellt. Denn allein der Umstand, dass sich die Auswahl des Routers bruchlos in den Bestellprozess des Tarifs einfügt und z.B. auch gleichwertig mit der „TV“-Option erscheint (vgl. S. 2 und 3 der Anlage K2, Bl. 40 f. LGA), ist ausreichend, um die beiden Verträge - unterstellt, es handele sich bei rein rechtsgeschäftlicher Betrachtung um getrennte Verträge - als jedenfalls in engem zeitlichem und räumlichem Zusammenhang stehend anzusehen:

44

Der Router erscheint hierbei zwanglos (auch infolge der gleichen Schrifttype und -größe von „Welchen Router möchten Sie buchen?“ und „TV hinzufügen?“) als eine weitere Option des Tarifs, die ebenso hinzugefügt werden kann wie die Option eines TV-Pakets, von der die Beklagte selbst meint, dass es sich um einen Tarifbestandteil handelt (S. 7 der Klageerwiderung, Bl. 84 LGA).

46(7) Diesem durch ihre eigene Webseitengestaltung begründeten unabweisbaren Eindruck einer engen Verknüpfung von Tarif- und Routerbestellung kann die Beklagte auch nicht entgegenhalten, dem Verbraucher sei infolge seiner Erfahrung mit Online-Einkaufsplattformen wie Amazon bewusst, dass er beim Erwerb mehrerer Waren unter Umständen auch dann, wenn diese Waren in einem einheitlichen Bestellschritt bzw. Warenkorb auftauchen und mit einem einheitlichen „Klick“ bestellt werden können, eine „Sammelbestellung“ bei mehreren (Dritt-)Anbietern abgebe. Denn im Streitfall ist es, wie oben ausgeführt, nicht entscheidend, wie viele Verträge der Verbraucher mit der Beklagten abzuschließen glaubt oder tatsächlich abschließt, sondern ob sich die Bestellung des Routers als enger Bestandteil der Tarifbestellung darstellt. Letzteres ist in der angegriffenen Gestaltung zu bejahen.

47Auf die bestehende „Routerfreiheit“ (§ 73 Abs. 1 S. 2, Abs. 3 TKG) und die diesbezüglich bestehenden Kenntnisse von Verbrauchern kann die Beklagte ihre Argumentation deshalb nicht stützen, weil es insofern nicht auf die Verkehrsauffassung von der zwingenden Zusammengehörigkeit von Tarif und Router ankommt, sondern darauf, wie die Beklagte bei objektiver Betrachtung ihren Tarif und den zugehörigen Router darbietet.

48Zwar ist der Beklagten zuzugeben, dass es zumindest diskutabel erscheint, wenn das Landgericht die Abgabe einer „einheitlichen Erklärung“ durch den Verbraucher als ein wesentliches Merkmal für die Bejahung des engen Zusammenhangs herangezogen hat (LGU S. 7, Bl. 228 LGA), weil es einer einheitlichen rechtsgeschäftlichen Erklärung nach dem Vorgesagten nicht bedarf. Hierauf kommt es aber nicht entscheidend an, weil auch das Landgericht zutreffend den Bestellprozess, der bereits für sich genommen zur Bejahung eines Pakets im Sinne von § 66 Abs. 1 TKG führt, als in gleicher Weise relevant dafür angesehen hat, dass die Beklagte objektiv den Eindruck eines einheitlichen (im Sinne von: eng verknüpften) Vertrages vermittelt. Dass die Beklagte das Paket als solches beworben hat, was sie in Abrede stellt (S. 7 der Berufungsbegründung, Bl. 106 d.A.), ist nicht maßgeblich oder Voraussetzung für diese Annahme.

49c) Soweit die Beklagte unter Berufung auf eine im Schrifttum geäußerte Auffassung meint, es bedürfe einer inhaltlichen Konnexität der in Rede stehenden Verträge, um ein Paket im Sinne von § 66 Abs. 1 TKG annehmen zu können (S. 9 der Berufungsbegründung, Bl. 108 d.A. unter Berufung auf Säcker/Körber, TKG, 4. Aufl. 2023, § 66 Rn. 10), kommt es auf diese Streitfrage nicht an, weil auch diese strengere Voraussetzung im Streitfall zu bejahen wäre.

50Denn in der auszugsweise wiedergegebenen Kommentierung (S. 9 der Berufungsbegründung, Bl. 108 d.A.) wird eine vertragliche Abhängigkeit, die ein Indiz für eine inhaltliche Konnexität darstellen soll, dann angenommen, wenn „die vertraglichen Rechten oder Pflichten für die Bereitstellung verschiedener Elemente des Bündels voneinander abhängig sind“. Unabhängig davon, ob diese Definition geeignet ist, zu einer schärfen Konturierung beizutragen, besteht eine solche wechselseitige Abhängigkeit schon deshalb, weil die Beklagte für ihren Tarif mit einer Routergutschrift wirbt, die sie nur bei einer Bestellung des Tarifs mit einem Router gewährt.

51Soweit in demselben Kommentar gefordert wird (S. 9 f. der Berufungsbegründung, Bl. 108 f. d.A.), dass ein eng zusammenhängender Vertrag nur dann anzunehmen sei, wenn dies im Kundeninteresse sei, wird bereits nicht recht klar, welche Fälle hiervon erfasst sein sollten. Ungeachtet dessen ist die Anwendung des § 66 Abs. 1 TKG letztlich stets im Kundeninteresse, weil dadurch die Anwendung der Kundenschutzvorschriften des TKG auch auf die von dem Kunden im Zusammenhang mit einem Telekommunikationstarif erworbenen Endgeräte oder andere Leistungen erstreckt wird, die andernfalls nicht hierunter fielen. Mit diesem Kriterium ist daher nichts gewonnen. Dass die Beklagte der gegen ihre Auffassung sprechenden Kommentierung von Kiparski (in: BeckOK InfoMedienR, 45. Ed. 01.08.2024, § 66 TKG Rn. 13) einen Zirkelschluss vorhält (S. 8 der Berufungsbegründung, Bl. 107 d.A.), kann auf sich beruhen, weil der Senat seine Argumentation nicht auf die inkriminierte Prämisse von Kiparski stützt.

52d) Schließlich vermag auch der Einwand der Berufung nicht zu überzeugen, dass der Anwendung des § 66 Abs. 1 TKG das Fehlen eines sog. „lock in-Effekts“ durch die Bündelung entgegenstehe. Richtig ist zwar, dass Erwägungsgrund 283 der RL (EU) 2018/1972 (ABl. EU L 321 vom 17.12.2018, S. 89 f.) die Gefahr eines solchen Effekts (der Verbraucher ist wegen des aufwändigeren Wechsels bei Erwerb von Gerät und Tarif weniger preissensibel oder generell weniger wechselgeneigt) als potenziellen Nachteil bei vom Anbieter geschnürten Paketen anführt. Hieraus kann aber nicht geschlossen werden, dass er das Bestehen einer solchen Gefahr im konkreten Einzelfall zur Anwendungsvoraussetzung der „Paketregelung“ erhoben hätte. Das folgt schon daraus, dass an selber Stelle auch die Vorteile solcher Pakete für den Kunden (noch vor den Nachteilen) angesprochen werden und diese als „häufig“ bezeichnet werden. Gleichwohl werden im vorangegangenen Satz des Erwägungsgrunds alle Pakete unter der Voraussetzung eines engen Zusammenhangs bzw. der Verknüpfung der Verträge pauschal der Regelungsabsicht der Richtlinie unterworfen („Für die Zwecke dieser Richtlinie sollte davon ausgegangen werden, dass ein Paket vorliegt, wenn …“) und erst im Nachgang die potenziellen Eigenschaften der hiervon erfassten Pakete (also sowohl vorteilhafte als auch nachteilhafte) benannt, weshalb es sich bei dem genannten „lock in-Effekt“ um eine bloße Motivation für die Regelung handelt, die indes nicht zum Tatbestandsmerkmal erhoben werden darf (so aber, gestützt auf die Stellungnahme von Branchenverbänden, Boms, in: Geppert/Schütz, a.a.O., § 66 Rn. 9). Die gegenteilige Auslegung wäre auch mit einer erheblichen Rechtsunsicherheit verbunden. Zudem weist der Kläger mit Recht darauf hin (S. 14 der Berufungserwiderung, Bl. 176 d.A.), dass gerade die von der Beklagten betonten unterschiedlichen Laufzeiten und Kündigungsfristen von Router und Vertrag geeignet sein können, einen solchen „lock in-Effekt“ auch unter den Umständen des Streitfalls anzunehmen, weil der Verbraucher von einer Kündigung des Routers während der Laufzeit des Internet-Tarifs wegen dieser Disparität unter Umständen Abstand nehmen wird.

53e) Soweit die Beklagte sich auf eine Senatsentscheidung berufen hat (Beschluss vom 17.04.2023, 6 W 11/23), aus der sich ergebe, dass bei einem Mobilfunkvertrag und einer hinzuzubuchenden Option (StreamOn) eigenständige Vertragsverhältnisse angenommen worden seien, was auf den Streitfall übertragbar sei, verfängt dies nicht. Jenes Verfahren betraf das Kündigungsrecht des § 57 TKG und die Frage, ob nach allgemeinen rechtsgeschäftlichen Grundsätzen ein separater Vertrag bezüglich der „StreamOn“-Option zwischen der dortigen Antragsgegnerin und ihren Kunden geschlossen wurde. Die Annahme des Landgerichts von separaten Verträgen hat der Senat in jener Entscheidung zwar gebilligt (S. 2 des Beschlusses vom 17.04.2023, Bl. 26 d.A. in 6 W 11/23). Das führt im Streitfall aber nicht weiter, weil es hier um die Auslegung einer unionsrechtlichen Regelung geht, die nicht von solchen rechtsgeschäftlichen Überlegungen beeinflusst ist, sondern für die das Merkmal der „engen Verknüpfung“ zwischen zwei separaten Verträgen ausreicht.

54f) Der nach alldem zu bejahende Verstoß gegen die Informationspflicht beeinträchtigt Verbraucherinteressen spürbar im Sinne von § 3a UWG. Dem lässt sich auch nicht entgegenhalten, dass die Beklagte im Rahmen der vorvertraglichen Informationen, die der Vertragszusammenfassung beilagen bzw. mit dieser übersandt wurden (vgl. S. 2 ff. der Anlage K1, Bl. 21 ff. LGA), die Kosten für den Router aufgeführt hat. Denn durch die Vertragszusammenfassung soll, wie oben bereits ausgeführt, im Interesse einer Vergleichbarkeit der Leistungsmerkmale und Kosten des Angebots der Telekommunikationsunternehmen eine Standardisierung der Informationserteilung erreicht werden, die verfehlt wird, wenn Unternehmen von diesem Standard, der gerade in einer vergleichbaren Darstellung für alle Unternehmen besteht, abweichen (vgl. zu überschießender Informationserteilung auf den vom Zweck her vergleichbaren Produktinformationsblättern nach § 52 TKG bereits Senat GRUR-RR 2021, 281, 282 Rn. 23 - Produktinformationsblatt). Zudem beruht die Pflicht zur Erteilung der vorvertraglichen Informationen auf einer gänzlich anderen Rechtsgrundlage, nämlich auf den Verbraucherschutzvorschriften über Fernabsatzverträge (Art. 246a § 4 Abs. 1 EGBGB iVm § 312d Abs. 1 S. 1 BGB), was es ausschließt, die eine Pflicht durch die andere zu substituieren oder als miterfüllt anzusehen bzw. einen Verstoß gegen eine der Vorschriften durch die Anwendung der anderen Norm beim Prüfungspunkt der Spürbarkeit zu kompensieren. Vielmehr haben beide ihren eigenständigen Anwendungsbereich und müssen nebeneinander zur vollen Geltung gebracht werden.

555. Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, dass der Kläger aus § 13 Abs. 3 UWG auch Erstattung der der Höhe nach nicht angegriffenen Kosten für die Abmahnung der Beklagten von dieser ersetzt verlangen kann.

56III.

57Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO; die rein klarstellende Abänderung des Tenors auf Antrag des Klägers stellt keinen Teilerfolg der Berufung der Beklagten dar. Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit hat seine Grundlage in §§ 708 Nr. 10, 713 ZPO.

58IV.

59Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision gemäß § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Weder hat die Sache grundsätzliche Bedeutung noch ist eine Entscheidung des Revisionsgerichts zur Fortbildung des Rechts oder Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich. Der Rechtsstreit betrifft lediglich die Anwendung gesicherter Rechtsgrundsätze im konkreten Einzelfall; entscheidungserhebliche und klärungsbedürftige abstrakt-generelle Rechtsfragen stellen sich im Verfahren nicht, nachdem es auf in der Literatur diskutierte engere Voraussetzungen für die Annahme eines Angebotspakets im Sinne von § 66 Abs. 1 TKG nicht entscheidungserheblich ankommt.