Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 11.05.2023 verkündete Urteil der 14. Zivilkammer des Landgerichts Köln – 14 O 121/22 – abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits in beiden Instanzen werden der Klägerin auferlegt.

Dieses Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die Revision wird zugelassen.

G r ü n d e

2I.

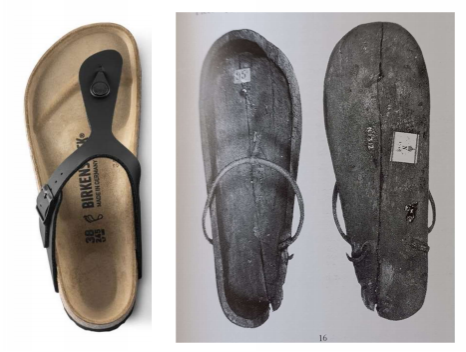

3Die Parteien streiten um Urheberrechtsschutz für Sandalenmodelle. Die Klägerin ist Teil der Birkenstock-Gruppe. Sie vertreibt u.a. die Sandalenmodelle Arizona und Gizeh, die derzeit folgendes Aussehen haben:

4 Arizona

Arizona

Gizeh.

Gizeh.

Die Beklagte stellte als Lizenznehmerin der t. GmbH & Co. KG für die Marke „t.“ folgende über das Internet vertriebene Sandalenmodelle her:

7

Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung ihr zustehender Urheberrechte.

10Die Klägerin hat vorgetragen, dass Karl Birkenstock die Modelle Arizona und Gizeh alleine geschaffen habe, einschließlich der seit dem Jahr 1981 verwendeten Knochenmustersohle. Das Modell Gizeh sei seit seinem Markteintritt im Jahr 1983 unverändert geblieben. Das Modell Arizona sei seit seinem Markteintritt im Jahr 1973 lediglich minimal und in für die urheberrechtliche Beurteilung unerheblichen Details (Sohle, Schnalle) durch Karl Birkenstock selbst angepasst worden. Sie sei Inhaberin der ausschließlichen Nutzungsrechte an den beiden Sandalenmodellen, nachdem Karl Birkenstock die Rechte der C.B. Orthopädie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Carl Birkenstock) als eine ihrer Rechtsvorgängerinnen übertragen habe. Die streitbefangenen Schuhmodelle seien urheberrechtlich geschützte Werke. Dies hat die Klägerin näher ausgeführt, unter Berufung auf mehrere Gutachten historischer, designbezogener und juristischer Herkunft. Bei der Gestaltung insbesondere der Sohlenform, beim nicht verblendeten Sohlenschnitt und bei der Materialwahl bestünden zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, die Karl Birkenstock individuell ausgefüllt habe, so dass daraus ein ikonisches, brutalistisches, typisches Design entstanden sei.

11Die Beklagte hat den Vortrag der Klägerin zur vermeintlichen Urheberschaft von Karl Birkenstock als unsubstantiiert gerügt. Es fehle jeglicher Vortrag, wie die Entwicklung der Sandalenmodelle abgelaufen sei. An der Entwicklung der Modelle Arizona und Gizeh, die im Laufe der Zeit Änderungen erfahren hätten, das Modell Arizona tatsächlich sehr viele, seien offensichtlich noch weitere Personen beteiligt gewesen. Bei beiden Sandalen fehle die für die Annahme eines Kunstwerks erforderliche künstlerische Auswahlentscheidung. Sämtliche Merkmale, die den ästhetischen Gesamteindruck prägen sollten, seien vorbekannt und folgten – gemäß der eigenen Außendarstellung von Birkenstock – ausschließlich orthopädischen bzw. schuhtechnischen Überlegungen. Dies führt die Beklagte näher aus, auch unter Berufung auf verschiedene private Fach- und Rechtsgutachten. Selbst wenn man Urheberrechtsschutz bejahen würde, wären die auf die Vergangenheit gerichteten Nebenansprüche auf Auskunft und Schadensersatz verwirkt, weil die Klägerin identische Nachahmungen jahrelang geduldet habe.

12Mit Urteil vom 11.05.2023, auf das wegen der weiteren tatsächlichen Feststellungen einschließlich der erstinstanzlich gestellten Anträge gemäß § 540 Abs. 1 ZPO Bezug genommen wird, hat das Landgericht die Beklagte wegen Urheberrechtsverletzung zur Unterlassung des Vertriebs der beiden streitbefangenen Vervielfältigungsstücke verpflichtet. Außerdem hat die Kammer den Klageanträgen auf Auskunftserteilung, Schadensersatzfeststellung, Vernichtung/Rückruf und Zahlung außergerichtlicher Rechtsanwaltskosten stattgegeben. Den Antrag auf Versicherung der Vollständigkeit und Richtigkeit der zu erteilenden Auskunft hat das Landgericht abgewiesen. Die Kammer sah es aufgrund der vorgelegten Indizien als erwiesen an, dass die streitbefangenen Modelle auf alleinige Schöpfungen durch Karl Birkenstock zurückgehen und alle damit zusammenhängenden Immaterialgüterrechte über eine Kette von Übertragungsvorgängen auf die Klägerin übergegangen sind. Sie hat beiden Modellen Werkschutz auf Basis des unionsrechtlichen Werkbegriffs zuerkannt und die freie kreative Ausnutzung eines schöpferischen Gestaltungsspielraums bejaht. Hierfür sei weder eine überdurchschnittliche Gestaltungshöhe noch ein Vorhandensein dekorativer oder ornamentaler Elemente zu fordern. Ein Gebrauchszweck schließe den Urheberschutz nicht aus, solange die Gestaltung dadurch nicht bedingt sei. Auch ein ästhetischer Überschuss über den Gebrauchszweck hinaus sei nicht erforderlich, genügend seien Gestaltungsalternativen, aus denen eine ausgewählt worden sei. Der Urheberrechtsschutz Beanspruchende müsse im Prozess darlegen, dass seine Gestaltung neuartig sei, der Beklagte habe darzulegen, dass die Gestaltung bereits zum allgemeinen Formenschatz gehörte. Karl Birkenstock habe mit bestimmten Materialien und Gestaltungselementen derart experimentiert und diese miteinander kombiniert, dass das jeweilige Ergebnis schöpferischen Charakter besessen habe. Die Vorbekanntheit einzelner der Gestaltungselemente ändere hieran nichts, weil die Originalität der Gestaltung gerade in der Zusammenführung der Elemente liege, die sich von den üblichen und bekannten Darstellungsformen für Sandalenmodelle entfernt habe und über die von der Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerischen Charakter aufweise. Karl Birkenstock sei nicht lediglich den technischen Regeln des Schuhmacherhandwerks oder den Zwängen natürlicher Gegebenheiten des menschlichen Fußes gefolgt, sondern habe in der spezifischen Gestaltung seiner anatomiegerechten Sandalenmodelle freie kreative Entscheidungen zum Ausdruck gebracht, in denen sich seine individuelle Persönlichkeit widergespiegelt habe. Die klägerischen Sandalen seien insoweit als Teil einer Produktfamilie anzusehen, die sich durch eine eigenständige schöpferische Sprache auszeichne. Allen Modellen sei ein offenkantig verarbeitetes, ungefüttertes Schaftmaterial gemein, weiterhin der unverblendete Sohlenschnitt des Tieffußbettes mit sichtbarer Korkschrotmasse, der Verzicht auf Ziernähte, die ca. 2cm dicke, naturfarbige, mit hellem, farblich auf den Schaft abgestimmten Veloursleder gefütterter Korkschrot-Sohle, die 1 cm dicke Kunststoff-Laufsohle mit flächigem Profil sowie das eingeprägte, diskret an der Innenseite platzierte Logo. Bei allen Modellen werde der gleiche Typ Dornschnalle verwendet. Innerhalb dieser Familie variierten zwar einzelne Merkmale, ohne jedoch hierdurch die prägnante, schnörkellose und klare Formensprache zu verlassen, die sich aus der Kombination der vorbezeichneten Elemente ergebe, und mit der Karl Birkenstock sich bewusst gegen Formtrends in der Schuhgestaltung gerichtet habe. Sowohl das Modell Arizona als auch das Modell Gizeh unterschieden sich von dem zur Zeit der Schöpfung im Jahr 1973 bzw. 1983 vorbestehenden Gesamtformenschatz und Umfeld der am Markt vorhandenen Sandalenmodelle. Maßgebliche beurteilungsrelevante Unterschiede zwischen den Modellen bei Markteinführung und dem aktuell vertriebenen Modell ergäben sich insoweit nicht.

13Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Die Sandalenmodelle Arizona und Gizeh seien keine Werke der angewandten Kunst gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG. Der Schaffensprozess könne nur dann ein Werk i.S.d. § 2 Abs. 2 UrhG hervorbringen, wenn sich die Persönlichkeit des Schöpfers darin widerspiegele. Gerade vom Gebrauchszweck geprägte Produkte wie Schuhe rechtfertigten das Erfordernis eines Entwerferwillens, um einen ausufernden urheberrechtlichen Schutz solcher Gebrauchsgegenstände zu verhindern. Gebrauchsgegenstände könnten nur dann Werke der angewandten Kunst sein, wenn ihre ästhetische Wirkung nicht – wie hier – dem Gebrauchszweck geschuldet sei. Karl Birkenstock habe lediglich Vorbekanntes übernommen und keine kreative Gestaltung mit eigenen Regeln vorgenommen. Das auf der Trittspur (Negativform einer Fußsohle) eines gesunden Normalfußes basierende Tieffußbett sei für eine orthopädische Sandale bereits Gegenstand eines Gebrauchsmusters aus dem Jahr 1959 (Romika) gewesen, als Neuerung gegenüber einer Holzkonstruktion basierend auf einer Arbeit von Prof. Dr. Thomson aus dem Jahr 1938. Schon damals sei eine Korkschrotmischung als besonders vorteilhaftes Material vorgeschlagen worden. Die banale Formgebung der Lederriemen-Oberteile folge der anatomischen Funktion und hebe sich aus dem seit Jahrtausenden bekannten Formenschatz nicht hervor. Die Kammer hätte sich in Bezug auf die schuhtechnischen Fragen keine eigene Kompetenz zubilligen dürfen, sondern ein Gutachten einholen müssen. Sie habe es versäumt, vorab unter Berücksichtigung der technisch notwendigen oder technisch bedingten Gestaltungsmerkmale den künstlerischen Gestaltungsspielraum zu bestimmen, um erst sodann zu prüfen, ob ein u. U. vorhandener ästhetischer Gestaltungsspielraum genutzt worden sei. Stattdessen habe das Landgericht einen „künstlerischen Ansatz“ gewählt und kunsttheoretische Formulierungen aus den klägerischen Gutachten aufgriffen, um die Werkeigenschaft der streitgegenständlichen Sandalen zu begründen. Dieser Ansatz sei dem Urhebergesetz fremd. Schließlich rügt die Beklagte bezüglich der Urheberschaft von Karl Birkenstock eine fehlerhafte Tatsachenfeststellung. Das Landgericht habe die Grenzen der freien Beweiswürdigung überschritten, indem es die ausdrücklich bestrittene alleinige Urheberschaft – es sei ungewöhnlich, dass in einem Unternehmen mittlerer Größe die Produktentwicklung allein vom Inhaber des Unternehmens erledigt werde – letztlich nur mit einer undatierten Erklärung als bewiesen angesehen habe.

14Wegen der Einzelheiten wird auf die Berufungsbegründung vom 10.08.2023 und den Schriftsatz vom 30.11.2023 Bezug genommen.

15Die Beklagte beantragt,

16unter Abänderung des angefochtenen Urteils vom 11.05.2023, 14 O 121/22 Landgericht Köln, die Klage abzuweisen.

17Die Klägerin beantragt,

18die Berufung zurückzuweisen.

19Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung unter Wiederholung und Vertiefung des erstinstanzlichen Vorbringens. Insbesondere führt sie zu verschiedenen Indizien betreffend die Schöpfereigenschaft Karl Birkenstocks aus. Für den Nachweis der Rechtekette verweist sie ergänzend auf eine auf den 11.05.2023 datierte Vereinbarung zwischen ihr und Karl Birkenstock, nach der ihr zur Vermeidung etwaiger rechtlicher Unklarheiten unmittelbar von Karl Birkenstock umfassende exklusive Nutzungsrechte u.a. an den streitgegenständlichen Sandalen eingeräumt werden. Für den Urheberschutz ihrer Gestaltung bezieht sie sich auf die von ihr vorgelegten Gutachten. Das Landgericht habe zutreffend entschieden und sei hierzu auch als urheberrechtlich erfahrener Spruchkörper befugt gewesen. Eines weiteren Sachverständigengutachtens zur Beurteilung der Schutzfähigkeit bedürfe es nicht, zumal es sich um eine Rechts-, nicht um eine Tatsachenfrage handele. Wegen der Einzelheiten wird auf die Berufungserwiderung vom 20.10.2023 und den Schriftsatz vom 05.12.2023 Bezug genommen.

20II.

21Die zulässige Berufung ist begründet. Die Klägerin hat keinen Anspruch gegen die Beklagte auf Unterlassung des Vertriebs der angegriffenen Sandalenmodelle aus § 97 Abs. 1 UrhG, §§ 2, 15, 17 UrhG. Bei den Sandalenmodellen Arizona und Gizeh handelt es sich nicht um urheberrechtlich geschützte Werke der angewandten Kunst i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG, weil sie die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) und des Bundesgerichtshofs (BGH) zu stellenden Anforderungen an ein Werk nicht erfüllen. Die Annexansprüche auf Auskunft, Schadensersatzfeststellung, Vernichtung/Rückruf und Erstattung der Abmahnkosten teilen das Schicksal des Unterlassungsanspruchs.

221. Das Urhebergesetz ist für beide Sandalenmodelle anwendbar. Dass die Sandale Madrid, auf deren Entwicklung alle Birkenstock-Klassiker einschließlich der Modelle Arizona und Gizeh zurückgehen, vor dem Inkrafttreten der hier maßgeblichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes am 01.01.1966 gestaltet worden ist, ist ohne Belang. Nach der Übergangsbestimmung des § 129 Abs. 1 Satz 1 UrhG sind die Vorschriften des Urheberrechtsgesetzes auf die vor seinem Inkrafttreten geschaffenen Werke anzuwenden, es sei denn, dass die Werke zu diesem Zeitpunkt urheberrechtlich nicht geschützt sind oder im Urheberrechtsgesetz sonst etwas anderes bestimmt ist. Werke der angewandten Kunst genossen jedenfalls dann Urheberrechtsschutz, wenn sie nach Inkrafttreten des Kunsturhebergesetzes am 01.07.1907 geschaffen wurden. Hinsichtlich der Anforderungen an die Werkqualität bestehen zwischen dem geltenden und dem früheren Recht grundsätzlich keine Unterschiede, so dass insoweit die Versagung eines unter dem Urheberrechtsgesetz an sich erreichbaren Schutzes wegen Fehlens des Schutzes nach früherem Recht regelmäßig ausscheidet (BGH, Urteil vom 07.04.2022, I ZR 222/20, juris, Tz. 30).

232. Die Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch aus § 97 Abs. 1 UrhG, §§ 2, 15, 17 UrhG sind nicht erfüllt.

24Es kann offenbleiben, ob gemäß dem Vortrag der Klägerin die Sandalen Arizona und Gizeh von Karl Birkenstock alleine entworfen worden und dessen Rechte wirksam auf die Klägerin übergegangen sind, ob die Urmodelle aus den Jahren 1973 und 1983 schon damals das Aussehen gehabt hatten, das heute urheberrechtlich verteidigt wird, und ob die Nachbildungen in das Verbreitungsrecht nach §§ 15 Abs. 1, 17 Abs. 1 UrhG eingreifen könnten. Jedenfalls genießen die streitbefangenen Schuhmodelle keinen Schutz als urheberrechtlich geschützte Werke. Sie sind nicht in den Bereich der Kunst, sondern des reinen Designs einzuordnen.

25a. Sandalen sind allerdings potentiell urheberrechtsschutzfähig. Zu den urheberrechtlich geschützten Werken gehören nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG auch Werke der angewandten Kunst, die sich von der reinen Kunst durch ihren Gebrauchszweck unterscheiden. Der Gebrauchszweck eines Gegenstandes steht der Einordnung als Werk nicht entgegen, er deutet jedoch an, ob und inwieweit seine Form vorgegeben oder technisch bedingt ist und lediglich einer schutzlosen Durchschnittsleistung entspricht. Insoweit muss exakter als bei reinen Kunstwerken herausgestellt werden, inwieweit der Gebrauchsgegenstand über seine von der Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerisch gestaltet ist. Bei industriell gefertigten Massenprodukten des täglichen Lebens wird man daher kunstgewerblichem Kitsch eher Urheberschutz zubilligen können, als einem funktional-wertvollen Design (s. Dreier/Schulze, UrhG, 7. Aufl., § 2 Rn. 158, m.w.N.).

26Nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG gehören Werke der bildenden Kunst einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke zu den urheberrechtlich geschützten Werken, sofern sie nach § 2 Abs. 2 UrhG persönliche geistige Schöpfungen sind. Eine persönliche geistige Schöpfung ist eine Schöpfung individueller Prägung, deren ästhetischer Gehalt einen solchen Grad erreicht hat, dass nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise von einer „künstlerischen" Leistung gesprochen werden kann. Dabei kann die ästhetische Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur begründen, soweit sie auf einer künstlerischen Leistung beruht und diese zum Ausdruck bringt. In der Sache entsprechen diese Maßstäbe dem unionsrechtlichen Begriff des urheberrechtlich geschützten Werks im Sinne der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft. Dabei handelt es sich um einen autonomen Begriff des Unionsrechts, der in der gesamten Union einheitlich auszulegen und anzuwenden ist. Für eine Einstufung eines Objekts als Werk müssen zwei kumulative Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen muss es sich bei dem betreffenden Gegenstand um ein Original in dem Sinne handeln, dass er eine eigene geistige Schöpfung seines Urhebers darstellt. Ein Gegenstand ist ein Original, wenn er die Persönlichkeit seines Urhebers widerspiegelt, indem er dessen freie kreative Entscheidung zum Ausdruck bringt. Davon kann nicht ausgegangen werden, wenn die Schaffung eines Gegenstandes durch technische Erwägungen, durch Regeln oder durch andere Zwänge bestimmt wurde, die der Ausübung künstlerischer Freiheit keinen Raum gelassen haben. Zum anderen ist die Einstufung als Werk Elementen vorbehalten, die eine solche Schöpfung zum Ausdruck bringen (BGH, Beschluss vom 21.12.2023, I ZR 96/22 – USM Haller, juris, Tz. 12; BGH, Urteil vom 07.04.2022, I ZR 222/20 – Porsche 911, juris, Tz. 28 f.; BGH, Urteil vom 29.04.2021, I ZR 193/20 – Zugangsrecht des Architekten, juris, Tz. 57 ff.; BGH, Urteil vom 13.11.2013, I ZR 143/12 - Geburtstagszug, juris, Tz. 15 ff.; BGH, Urteil vom 12.05.2011, I ZR 53/10 - Seilzirkus, juris, Tz. 36; EuGH, Urteil vom 11.06.2020, C-833/18 - Brompton Bicycle, juris, Tz. 22 ff.; EuGH, Urteil vom 12.09.2019, C-683/17 - Cofemel, juris, Tz. 29 ff.).

27c. Die streitbefangenen Sandalenmodelle der Klägerin stellen einen hinreichenden Ausdruck im Sinne des o.a. zweiten Merkmals dar. Der EuGH hat bezüglich dieses Merkmals klargestellt, dass der Werk-Begriff im Sinne der Richtlinie 2001/29 einen mit hinreichender Genauigkeit und Objektivität identifizierbaren Gegenstand voraussetzt, im Interesse der mit dem Schutz der Ausschließlichkeit betrauten Behörden und um jedes subjektive Element bei der Identifizierung des geschützten Gegenstandes zu vermeiden (EuGH, Urteil vom 12.09.2019, C-683/17 - Cofemel, juris, Tz. 32 f.). Die streitbefangenen Sandalen der Klägerin werden zwar in verschiedenen Farbstellungen angeboten und haben sich im Laufe der Zeit zumindest minimal verändert, sie vermitteln jedoch einen gleichbleibenden charakteristischen Gesamteindruck und sind insoweit im Sinne der Rechtssicherheit objektiv identifizierbar.

28d. Zu verneinen ist jedoch das erste Merkmal eines urheberrechtlich geschützten Werkes. Es kann nicht festgestellt werden, dass es sich bei den beiden streitbefangenen Sandalenmodellen um Originale im Sinne einer eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers handelt.

29aa. Für die Beurteilung der Frage einer eigenständigen Schöpfung und des daraus folgenden Urheberrechtsschutzes sind alle einschlägigen Aspekte zu berücksichtigen, wie sie bei der Ausgestaltung des Gegenstands vorlagen, und zwar unabhängig von äußeren und nach der Schaffung des Erzeugnisses aufgetretenen Faktoren (EuGH, Urteil vom 11.06.2020, C-833/18 – Brompton Bicycle, juris, Tz. 37). Ob hiervon eine Ausnahme zu machen ist, wenn der Gebrauchsgegenstand in Kunstausstellungen oder Kunstmuseen aufgenommen oder in Fachkreisen als Kunst anerkannt worden ist – was ein Indiz dafür ist, dass die für Kunst aufgeschlossenen Kreise darin eine dem Urheberrechtsschutz unterliegende künstlerische Leistung sehen (vgl. Vorlagebeschluss des BGH vom 21.12.2023 in der Rechtssache USM Haller, I ZR 96/22, juris, Vorlagefrage 3 und Tz. 39 ff.) – kann dahinstehen. Die Birkenstock-Klassiker sind zwar bereits in Museen ausgestellt worden, jedoch ausschließlich in Designmuseen und Designausstellungen. Sie haben Designpreise, aber keine Kunstpreise errungen und sind bislang auch sonst nicht in Fachkreisen allgemein als Kunst anerkannt worden. Die von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten, die die Schuhmodelle als Kunst bewerten, genügen insoweit nicht.

30bb. Zu Gunsten der Klägerin ist gemäß der bisherigen Rechtsprechung des BGH (z.B. Urteil vom 13.11.2013, I ZR 143/12 – Geburtstagszug, juris, Tz. 26) davon auszugehen, dass bei Werken der angewandten Kunst für den Urheberrechtsschutz keine strengeren Anforderungen an die Schöpfungshöhe zu stellen sind als bei Werken der zweckfreien bildenden Kunst. Insoweit bedarf es keiner Aussetzung im Hinblick auf den nach Schluss der mündlichen Verhandlung erlassenen Vorlagebeschluss des BGH in der Sache USM Haller (EuGH-Vorlage vom 21.12.2023, I ZR 96/22, juris, Vorlagefrage 1 und Tz.14 ff; Gegenstand der EuGH-Vorlage ist u.a. die Frage, ob bei Gebrauchsgegenständen zwischen dem geschmacksmusterrechtlichen und dem urheberrechtlichen Schutz ein Regel-Ausnahme-Verhältnis dergestalt besteht, dass bei der urheberrechtlichen Prüfung der Originalität dieser Werke höhere Anforderungen an die freien kreativen Entscheidungen des Schöpfers zu stellen sind als bei anderen Werkarten; die Vorlage erfolgte vor dem Hintergrund des Vorabentscheidungsersuchens eines schwedischen Gerichts in der Rechtssache C-580/23 ebenfalls zu Fragen des Werkbegriffs).

31cc. Nach den von dem BGH und dem EuGH entwickelten Grundsätzen genügt es nicht, dass beim Entwurf einer Sandale gestalterische Freiheit besteht (1), der bestehende Freiraum muss auch ausgenutzt werden, und zwar nicht in technisch-funktionaler, sondern künstlerischer Weise (2). Rechtssystematisch geht es dabei um die Abgrenzung von designrechtlich maximal 25 Jahre lang geschützter Gestaltung und bis 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers urheberrechtlich geschützter Kunst (3).

32(1) An einem Gestaltungsspielraum fehlt es, wenn das konkret gewählte Aussehen eines Gegenstandes technisch zwingend ist (s. EuGH, Urteil vom 12.09.2019, C-683/17 - Cofemel, juris, Tz. 31; BGH, Urteil vom 12.05.2011, I ZR 53/10 - Seilzirkus, juris, Tz. 36). Das Landgericht hat die prägenden Merkmale der Sandale in Besonderheiten des Fußbetts und des Befestigungssystems gesehen. Keines der insoweit angeführten Merkmale konnte technisch zwingend nur so gestaltet werden. Die Parteien gehen letztlich übereinstimmend davon aus, dass zu allen Bereichen abweichende Gestaltungen möglich sind.

33Wenn ein Gegenstand durch technische Vorgaben nur bedingt ist, aber nicht bestimmt wird, gibt es einen Spielraum, sich für eine der möglichen Gestaltungen, welche die technische Funktion erfüllen, zu entscheiden. Diese Entscheidung eröffnet Spielräume für den Gestalter. Der Streit zwischen den Parteien kreist um die Frage, ob diese Spielräume technisch vorgegeben oder sie Ausdruck kreativer Freiheiten sind. Die von beiden Parteien zitierten Entscheidungen des EuGH argumentieren übereinstimmend, dass technisch bedingte Gestaltungen einen kreativen Spielraum nicht ausschließen (EuGH, Urteil vom 12.09.2019, C-683/17 - Cofemel, juris, Tz. 31; EuGH, Urteil vom 11.06.2020, C-833/18 – Brompton, juris, Tz. 23 f.), wobei der BGH anmerkt, dass bei Werken der angewandten Kunst der Spielraum für eine künstlerische Gestaltung regelmäßig eingeschränkt ist, so dass sich bei ihnen in besonderem Maße die Frage stellt, ob sie über ihre von der Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerisch gestaltet sind und diese Gestaltung eine Gestaltungshöhe erreicht, die Urheberrechtsschutz rechtfertigt, und dass dabei auch zu beachten ist, dass für einen urheberrechtlichen Schutz von Werken der angewandten Kunst - ebenso wie für alle anderen Werkarten - insbesondere mit Blick auf die ausgesprochen lange urheberrechtliche Schutzfrist eine nicht zu geringe Gestaltungshöhe zu fordern ist (BGH, Beschluss vom 21.12.2023, I ZR 96/22 – USM Haller, juris, Tz. 22; BGH, Urteil vom 15.12.2022, I ZR 173/21 - Vitrinenleuchte, juris, Tz. 15). Der EuGH spricht nicht von einer künstlerischen Leistung, sondern davon, dass der Gegenstand eine freie kreative Entscheidung zum Ausdruck bringen muss (EuGH, Urteil vom 12.09.2019, C-683/17 - Cofemel, juris, Tz. 30). Ob die kreative Entscheidung etwas anderes ist als die künstlerische Entscheidung, mag problematisch sein, doch regelt Art. 17 Satz 2 der Designrichtlinie 98/71/EG (Abl. L 289/28) in Bezug auf das Verhältnis zwischen Design- und Urheberrecht:

34„In welchem Umfang und unter welchen Bedingungen ein (Schutz nach dem Urheberrecht des Mitgliedsstaats) gewährt wird, wird einschließlich der erforderlichen Gestaltungshöhe von dem einzelnen Mitgliedstaat festgelegt.“.

35Damit kann das deutsche Recht die Kriterien festlegen, die für die Zubilligung des Urheberschutzes zu erfüllen sind. Schuhmodelle müssen also eine künstlerische Leistung darstellen, um Urheberrechtsschutz genießen zu können.

36(2) Dass sich die Sandalen der Klägerin in künstlerischer Hinsicht von den gewöhnlichen Gestaltungen der schon damals bekannten Gesundheitssandalen abheben, ist auf der Grundlage des tatsächlichen Vorbringens der Klägerin nicht feststellbar.

37(a) Die Parteien streiten über den maßgeblichen Punkt der künstlerischen Leistung, ohne dass zu dem Kern dieser Unterscheidung viel vorgetragen wird. Der Streit betrifft das Verhältnis zwischen Urheber- und Designschutz. Hierzu ist anerkannt, dass der Urheberschutz andere Funktionen hat als der Designschutz. Beim gelungen Design geht es um die Umsetzung einer Funktion in eine Form („form follows function“), die einerseits neuartig ist, andererseits aber vom Markt noch gerade akzeptiert wird (MAYA – most advanced yet accepted, nach Raymond Loewy, Industrial Design, Berlin 1979, S. 20 ff.). Beim Urheberschutz geht es um eine persönliche individuelle Gestaltung, die keinerlei Funktionserfordernissen genügen muss, sondern zweckfrei für sich selbst steht, oft reines Anschauungsobjekt ist. Gebrauchsfunktionen hindern nicht den Urheberschutz, helfen ihm aber auch nicht. „Form follows function“ ist keine urheberrechtliche Entscheidungskategorie.

38Sowohl der EuGH als auch der BGH haben eine Sensibilität dafür gezeigt, dass der Werkbegriff Friktionen zum Designrecht erzeugt. So hat der EuGH in der Cofemel-Entscheidung (Urteil vom 12.09.2019, C-683/17, juris, Tz. 50 f.) ausgeführt:

39„Hierzu ist zunächst anzumerken, dass der Schutz von Mustern und Modellen einerseits und der urheberrechtliche Schutz andererseits grundverschiedene Ziele verfolgen und unterschiedlichen Regelungen unterliegen. Wie der Generalanwalt beim EuGH in den Rn. 51 und 55 seiner Schlussanträge im wesentlichen ausgeführt hat (BeckRS 2019, 7283), erfasst der Schutz von Mustern und Modellen Gegenstände, die zwar neu und individualisiert sind, aber dem Gebrauch dienen und für die Massenproduktion gedacht sind. Außerdem ist dieser Schutz während eines Zeitraums anwendbar, der zwar begrenzt ist, aber ausreicht, um sicherzustellen, dass die für das Entwerfen und die Produktion dieser Gegenstände erforderlichen Investitionen rentabel sind, ohne jedoch den Wettbewerb übermäßig einzuschränken. Demgegenüber ist der mit dem Urheberrecht verbundene Schutz, der deutlich länger dauert, Gegenständen vorbehalten, die als Werke eingestuft werden können.

40Aus diesen Gründen darf – entsprechend den Ausführungen des Generalanwalts beim EuGH in Rn. 52 seiner Schlussanträge – die Gewährung urheberrechtlichen Schutzes für einen als Muster oder Modell geschützten Gegenstand nicht dazu führen, dass die Zielsetzungen und die Wirksamkeit dieser beiden Schutzarten beeinträchtigt werden.“

41und der BGH in der Geburtstagszug-Entscheidung (Urteil vom 13.11.2013, I ZR 143/12, juris, Tz. 40 f.):

42„Zwar ist es insbesondere im Blick auf die ausgesprochen lange urheberrechtliche Schutzfrist (…) geboten, für den urheberrechtlichen Schutz eine nicht zu geringe Gestaltungshöhe zu fordern (…).

43Auch wenn bei Werken der angewandten Kunst keine höheren Anforderungen an die Gestaltungshöhe eines Werkes zu stellen sind als bei Werken der zweckfreien Kunst, ist bei der Beurteilung, ob ein solches Werk die für einen Urheberrechtsschutz erforderliche Gestaltungshöhe erreicht, zu berücksichtigten, dass die ästhetische Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur begründen kann, soweit sie nicht dem Gebrauchszweck geschuldet ist, sondern auf einer künstlerischen Leistung beruht.“

44Das Designrecht erfordert eine eigentümliche Leistung, wobei sich die Eigenart darin zeigt, dass die Produktgestaltung einen gegenüber vorbestehenden Gestaltungen andersartigen Gesamteindruck erzeugt. Dieser Gesamteindruck muss nicht Resultat einer künstlerischen Leistung sein. Der BGH hat bisher nicht definiert, wo die Grenzlinie zwischen einer künstlerischen und einer nicht-künstlerischen Leistung besteht. Der EuGH, der das Kriterium nicht verwendet, hat einerseits gesehen, dass Schutzvoraussetzungen, Schutzumfang und Schutzdauer zwischen Design und Urheberrecht erheblich auseinandergehen, ein in seinen Zugangsvoraussetzungen zu weit herabgesetztes Urheberrecht also durchaus das Designrecht untertunneln und überflüssig machen kann. Anderseits hat das Gericht unter Hinweis auf den bereits erwähnten Art. 17 S. 2 der Geschmacksmusterrichtlinie klargestellt, dass die Mitgliedstaaten für Werke der angewandten Kunst eigenständige Schutzvoraussetzungen definieren dürfen.

45(b) Das Landgericht und die Klägerin sehen es als ausreichend an, dass eine vorhandene Gestaltungsfreiheit im Hinblick auf den zu erzielenden Gebrauchszweck durch Auswahl zwischen verschiedenen möglichen Varianten genutzt wird, um eine künstlerische Leistung zu begründen. Das Kriterium der künstlerischen Leistung wird dabei allerdings nicht mit Leben gefüllt. Das liegt nur zum Teil daran, dass Kunst kaum definierbar erscheint, denn jedenfalls ist unbestritten, dass die künstlerische Leistung nur dann zur vollen Entfaltung gelangen kann, wenn sie gänzlich frei ist, also auch frei von technischen Bedingtheiten, wettbewerblichen Moden oder Trends sowie ökonomischen Erfolgszwängen.

46Ob es in diesem Zusammenhang allein auf das objektive Ergebnis der Gestaltung ankommt oder auch auf die subjektive Sicht des Schöpfers beim Schöpfungsprozess und insbesondere die kreativen Entscheidungen bewusst getroffen werden müssen, kann dahinstehen. Diese Frage ist ebenfalls Gegenstand der o.a. EuGH-Vorlage des BGH in Sachen USM Haller (Beschluss vom 21.12.2023, I ZR 96/22, juris, 2. Vorlagefrage und Tz. 24 ff.). Die Klägerin hat zu einem solchen Schöpfungswillen weder schlüssig vorgetragen noch einen geeigneten Beweis angeboten, sondern nur auf die als Anlage K19 vorgelegte eidesstattliche Versicherung des Herrn Karl Birkenstock verwiesen, aus der sich die pauschale Behauptung einer Gestaltung auch unter ästhetischen Gesichtspunkten ergibt. Einen Schöpfungswillen wird man ohne Entwurfszeichnungen pp. nur durch Vernehmung des – von der Klägerin ausdrücklich nicht als Zeugen angebotenen – vermeintlichen Schöpfers feststellen können. Käme es bei der Prüfung der Originalität auf die subjektive Sicht des Schöpfers an, wäre die Klage mithin schon an dieser Stelle als unschlüssig abzuweisen. Der geltend gemachte Anspruch scheitert jedoch ohnehin aus anderen Gründen.

47(c) Das Landgericht sieht eine Ausnutzung künstlerisch-gestalterischer Freiheiten letztlich bereits darin, dass eine Abweichung von vorbekannten Gestaltungen vorliegt, eine Auswahl zwischen verschiedenen technischen Möglichkeiten getroffen wurde, die in ihrer Kombination neu und eigenartig zum vorbekannten Formenschatz ist. Das genügt für den Designschutz und den lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutz, nicht aber für den Urheberschutz. Die Eigentümlichkeit eines Gebrauchsgegenstandes begründet Urheberschutz nur dann, wenn der Gegenstand Ergebnis freier künstlerischer Betätigung ist und diese Freiheit auch im Gegenstand wiedererkennbar ist. Anders formuliert: „Nicht die technische Variante, sondern die künstlerische (gestalterische) Leistung ist schutzfähig“ (so G. Schulze, in Eichmann/Kur, Designrecht, 2016, § 4 Rn. 19).

48(aa) Der Senat, der als Fachsenat regelmäßig mit Fragen des Urheberschutzes befasst ist, und dessen Mitglieder zu den für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreisen gehören, kann bezüglich der streitbefangenen Sandalenmodelle keine künstlerische Leistung feststellen. Die Einholung eines Gutachtens zu der Rechtsfrage der Werkqualität kommt nicht in Betracht. Weiterer tatsächlicher Feststellungen zur Bestimmung des Gestaltungsfreiraum durch Einholung eines gerichtlichen Fachgutachtens bedarf es nicht. Insoweit kann an die vorgelegten Privatgutachten angeknüpft werden.

49(bb) Aus der o.a. Rechtsprechung des BGH und EuGH ergeben sich für die Beurteilung des vorliegenden Falles folgende Eckpunkte (s. auch Müller/Pechan, Vom Geburtstagszug bis zur Fußgymnastiksandale, WRP 2022, 1353 ff.):

50- Ein kumulativer geschmacksmusterrechtlicher und urheberrechtlicher Schutz für ein und denselben Gegenstand ist zwar möglich, kommt aber nur in bestimmten Fällen in Frage (EuGH, Urteil vom 12.09.2019, C-683/17 – Cofemel, juris, Tz. 45, 52). Auch dann, wenn zwischen dem Geschmacksmusterrecht, heute Designrecht, und dem Urheberrecht kein Stufenverhältnis besteht, begründet die Vorgabe des EuGH tendenziell ein Regel-/ Ausnahmeverhältnis. Der Schutz ein und desselben Gegenstands sowohl als Geschmacksmuster als auch als Werk wird in der Realität die Ausnahme sein, weil ein Gebrauchsgegenstand die Voraussetzungen des Urheberrechtsschutzes seltener erfüllen wird als die Voraussetzungen des Geschmacksmusterschutzes (BGH, Beschluss vom 21.12.2023, I ZR 96/22 – USM Haller, juris, Tz. 21).

51- Bei Gebrauchsgegenständen, die durch den Gebrauchszweck bedingte Gestaltungsmerkmale aufweisen müssen, ist der Spielraum für eine künstlerische Gestaltung regelmäßig eingeschränkt (BGH, Urteil vom 13.11.2013, I ZR 143/12 - Geburtstagszug, juris, Tz. 41). Nicht jede Ausnutzung eines bestehenden Gestaltungsspielraumes begründet urheberrechtlichen Schutz (s. EuGH Urteil vom 11.06.2020, C-833/18 – Brompton Bicycle, juris, Tz. 31 f.).

52- Für die Beurteilung der Schöpfungshöhe ist ausschließlich auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der Ausgestaltung abzustellen (s. EuGH Urteil vom 11.06.2020, C-833/18 – Brompton Bicycle, juris, Tz. 37; BGH, Beschluss vom 21.12.2023, I ZR 96/22 – USM Haller, juris, Tz. 43). Insoweit besteht die Gefahr, dass bei einem lange und erfolgreich am Markt vertriebenen Produkt der Blick durch die spätere Erfolgsgeschichte unzulässig beeinflusst wird.

53- Voraussetzung für den Urheberrechtsschutz eines Werkes der angewandten Kunst in Form eines Gebrauchsgegenstandes nach der sog. kleinen Münze ist zwar nicht, dass das Design die Durchschnittsgestaltung deutlich überragt, zu fordern ist jedoch, wie für alle anderen Werkarten auch, eine nicht zu geringe Gestaltungshöhe (BGH, Urteil vom 13.11.2013, I ZR 143/12 - Geburtstagszug, juris, Ls. 1 und Tz. 40). Die Gestaltung muss zur Erreichung der Schöpfungshöhe hinreichend deutlich über das Übliche hinausgehen und aus der Masse des alltäglichen Schaffens herausragen (BGH, Urteil vom 29.04.2021, I ZR 193/20 – Zugangsrecht des Architekten, juris, Tz. 60).

54Die Darlegungslast dafür, dass das Produkt über individuelle Gestaltungsmerkmale verfügt, die über die Verwirklichung einer technischen Lösung hinausgehen und dadurch den Schutz des Urheberrechts begründen können, trägt der Kläger. Er hat nicht nur das betreffende Werk vorzulegen, sondern grundsätzlich auch die konkreten Gestaltungselemente darzulegen, aus denen sich der urheberrechtliche Schutz ergeben soll. Nähere Darlegungen sind nur dann entbehrlich, wenn sich die maßgeblichen Umstände schon bei einem bloßen Augenschein erkennen lassen. Bei Gebrauchsgegenständen, die bestimmten technischen Anforderungen genügen müssen und technisch bedingte Gestaltungsmerkmale aufweisen, stellt sich dagegen in besonderem Maß die Frage, ob die gewählte Form durch den Gebrauchszweck technisch bedingt ist. Deshalb muss bei derartigen Werken der angewandten Kunst genau und deutlich dargelegt werden, inwieweit der Gebrauchsgegenstand über seine von der Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerisch gestaltet ist. (BGH, Urteil vom 12.05.2011, I ZR 53/10 - Seilzirkus, juris, Tz. 23 ff.).

55(cc) Nach diesen Maßstäben ist keine künstlerische Leistung feststellbar, wobei im Folgenden davon ausgegangen wird, dass Karl Birkenstock die Sandalen entworfen hat.

56Wie bei jedem Gebrauchsgegenstand ist auch bezüglich der streitbefangenen Sandalen der Gestaltungsfreiraum durch den Gebrauchszweck eingeschränkt. Eine Sandale besteht aus einer Sohle und mindestens einem Riemen (Schaft), um die Sohle am Fuß zu halten. Die streitbefangenen Sandalen weisen insoweit keine Besonderheiten auf.

57Der Gestaltungsspielraum war vorliegend durch den vielfach dokumentierten und von Anfang an beworbenen Gebrauchszweck einer am natürlichen Gehen orientierten Gesundheitssandale zwangsläufig weiter eingeschränkt. Die Sohlenplastik sollte der Trittspur eines Fußes im Sand nachgebildet werden. Um einen marktfähigen Schuh herzustellen, musste insoweit auf einen „Musterfuß“ im Sinne eines möglichst durchschnittlichen Fußes abgestellt werden. Dies mag mit umfangreichen Überlegungen und aufwändigen Versuchen verbunden sein, die im Einzelnen nicht vorgetragen sind - Karl Birkenstock hat in einem Interview erklärt, es seien massenhaft Fußabdrücke mit Knetpaste gemacht worden -, gleichwohl kann darin keine gleichsam bildhauerische Leistung gesehen werden.

58Da die Auswahl zwischen verschiedenen Gestaltungsalternativen alleine noch keine schöpferische Leistung begründet, kommt es darauf an, ob der bestehende Gestaltungsspielraum künstlerisch ausgeschöpft worden ist, und zwar in einem Maße, das hinreichend deutlich über das Alltägliche hinausgeht. Dies kann hier auf der Grundlage des Tatsachenvortrags der Klägerin nicht festgestellt werden. Die verbleibenden Zweifel gehen zu ihren Lasten.

59Kunst ist tendenziell durch ihre Zweckfreiheit gekennzeichnet, Design durch seine Orientierung am Gebrauch. Kunst beginnt mit einer Idee, Design mit einer Aufgabe. Kunst muss nicht schön sein, um zu wirken. Ein sinnlos hässliches Design wird dagegen schwerlich den intendierten Erfolg haben. Insoweit reicht die Feststellung, dass ein Design ästhetisch angelegt und gelungen ist, nicht aus, um die Schwelle zum künstlerischen Schaffen zu überschreiten. Ästhetik allein ist kein geeignetes Abgrenzungskriterium (s. EuGH, Urteil vom 12.09.2019, C-683/17 - Cofemel, juris, Tz. 53 ff.). Insoweit sind die Ausführungen in dem Privatgutachten C. (Anl. K42) zur ästhetisch-künstlerischen Gestaltung (Gutachten Seite 31 und 32)

60„Karl Birkenstock nutzte diesen Spielraum dahingehend, dass er generalisierte und verallgemeinerte. Er bildete keine Gruppen von Füßen oder Abdrücken und entwarf für diese Modelle, sondern er orientierte sich an dem Modell des ästhetisch und gestalterisch schönen Fußabdrucks im Sand. Dieses Bild gestaltete er wie ein darstellender Künstler Formen schafft, er pointierte, überzeichnete und vereinfachte gleichermaßen.

61…

62Die V-Form und die Teilung in die Großzehe und die Zehen II bis V müssen eindeutig auf Birkenstocks ästhetisch künstlerische Gestaltungskompetenz, nicht aber auf irgendeinen biomechanischen oder orthopädischen Zwang zurückzuführen sein.“)

63nicht zielführend.

64Karl Birkenstock hat sich bei der Umsetzung der Aufgabe, eine aus Sohle und Schaft bestehende Sandale zu entwerfen, an das bereits Vorbekannte gehalten. Er verblieb mit den streitbefangenen Sandalenmodellen letztlich im Bereich des handwerklichen Könnens eines Schuhmachers bzw. Orthopädie-Schumachers. Dass und in welcher Weise Karl Birkenstock den bestehenden Gestaltungsspielraum in einer seine Persönlichkeit widerspiegelnden kreativen Weise nach eigenen Regeln ausgenutzt hat, ist weder von der Klägerin schlüssig dargetan noch sonst erkennbar. Im Gegenteil spricht vor dem Hintergrund der Außendarstellung der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgänger (wie z.B. in der Werbung für das Ausgangsmodell Madrid in dem als Anlage SSM 15 vorgelegten Katalog aus dem Jahr 1965

65 ,

,

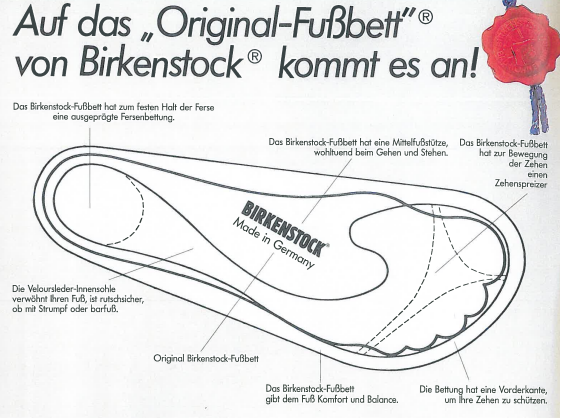

in der Werbung für das Birkenstock-Fußbett dem als Anlage SSM2 vorgelegten Katalog aus dem Jahr 1985

67

und auf der Homepage der Klägerin gemäß den Anlagen SSM5 bis SSM8:

70Das Original Birkenstock Fußbett

71Ein legendäres Design

72Herzstück aller Modelle ist das Original BIRKENSTOCK Fußbett. Die bis ins kleinste Detail durchdachte Konstruktion, die der natürlichen Trittspur eines Fußes im Sand nachempfunden ist, trägt dazu bei, dass die Füße viele Stunden möglichst belastungsfrei in Schuhen durchstehen. Das unterstützt die Gesundheit und fördert des Wohlbefinden.

73Tiefe Fersenschale

74Die besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position. Dadurch hat der Fuß in einer Sandale einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh.

75Fersenbar

76Aktiviert die Wadenmuskulatur, stabilisiert den Rückfuß und verbessert Schrittführung und Koordination.

77Innere und äußere Längsgewölbestützen

78Die längs zu den seitlichen Rändern des Fußbettes verlaufenden Gewölbestützen umfassen den Fußwurzelknochen innen und außen. Dadurch verleihen sie dem Fuß beim Auftreten die nötige Stabilität.

79Quergewölbestütze

80Die quer in der Mitte des Fußbettes verlaufende Stütze stabilisiert die Mittelfußknochen. Auf diese Weise unterstützt die Quergewölbestütze einen natürlichen geraden und festen Stand des Fußes.

81Zehengreifer

82Der vordere Teil des Fußbettes im Bereich der Zehen ist mit Zwischenerhöhungen ausgestattet. Dank der Zehengreifer bleiben die Zehen locker und gespreizt in ihrer natürlichen Position. Außerdem unterstützen die Erhöhungen die natürliche Abrollbewegung der Zehen.

83Bettungsrand

84An der Vorderseite ist das Fußbett besonders weit nach oben gezogen. Der hohe Bettungsrand schützt die Zehen bei der Abrollbewegung.

85DER AUFBAU

8601 I ERSTE JUTESCHICHT

87Die erste Juteschicht bildet die Basis unseres Fußbetts. Sie trägt zur Stabilisierung des natürlichen Kork-Latex-Kerns bei.

8802 I KORK-LATEX-BETTUNG

89Die Kork-Latex-Bettung ist das Herzstück aller BIRKENSTOCK Schuhe. Der dämpfende und hochflexible Kork-Latex-Kern unterstützt und entlastet den Fuß. Die Naturmaterialien wirken wärme- und kälteisolierend und sorgen für ein gutes Fußklima.

9003 I ZWEITE JUTESCHICHT

91Die zweite Juteschicht ist seitlich um den Bettungsrand gelegt. Das erhöht die Flexibilität der Bettung und trägt entscheidend zur Langlebigkeit bei. Diese Schicht aus dichtem, saugfähigem Jutegewebe fördert die Feuchtigkeitsregulierung.

9204 I VELOURSLEDERBEZUG

93Der Velourslederbezug ist feuchtigkeitsabsorbierend. Diese natürliche Eigenschaft des hochwertigen Deckleders trägt zu einem angenehmen Fußklima bei.)

94sowie der Äußerungen von Karl Birkenstock selbst (z.B. in dem als Anlage SSM9 vorgelegten taz-Interview aus April 2000:

95Das „Blaue Fußbett", mit dem alles anfing und das mein Vater und Großvater entwickelt hatten, war nicht metallgestützt. Das waren thermoplastische Stoffe, die mit Korkkrümeln zu einem hoch modernen, hoch elastischen Gemisch verarbeitet wurden. Mein Vater sah seinen Beruf noch in diesen Schulungen des Schuhhandels, in denen sehr genau analysiert wurde, wie der Fuß gebaut ist, warum er so ist und wie er in der Natur funktionieren würde. Das war der rote Faden. Wenn das richtig klar war, hieß es dann, ach du lieber Gott, und dieser Fuß, statt in der Natur zu laufen, kommt der jetzt in die Schuhe. … Was mich damals umgetrieben hat, das waren seltsamerweise nicht diese Massenverkäufe von Einlagen. Das war der Umsatz. Der lief. Sondern wir hatten in der Firma auch so ein kleines Fachgeschäft nur für Einlagen. Da hab ich auch bedient. Da kamen sehr viele Leute, die ihr Leid klagten. Sagen wir mal, eine Krankenschwester, die mitten in Leben stand und jetzt praktisch den Beruf aufgeben musste, weil sie nicht mehr laufen konnte. So. Und dann mit diesem Fußbett in diesen krummen Schuhen war das ein katastrophales Problem. Da kam mir der Gedanke, was man braucht, ist eine Fußeinlage ohne Schuh, die einfach perfekt ist. Die frei ist von all diesen hundert Fehlern. Mein Gedanke war, dann brauch ich auch die Schulung nicht mehr. Diese ungeheure Kompliziertheit, mit diesen krummen Schuhen umzugehen - wie lästig!

96Was war denn das Besondere? Die „Berkemann"-Gesundheitskläpperln mit Fußbett gab's ja schon.

97Also, es ist ein großer Unterschied, wie man geht und die Muskeln bewegt, ob man nur ein Riemchen hat oder ob der Fuß fest bandagiert ist. Im einen Fall gibt es den Reflex, dass man sofort die Zehen krampfartig aktiviert, festkrallt, um draufzubleiben. Wenn Sie einen breiten Riemen haben, laufen Sie ganz anders, ganz entspannt. Wir wollten beide Geharten für den Wechsel nebeneinander. Wir haben früher immer gesagt, bei der Gymnastik-Holzsandale steht man auf der Sohle und kann seitlich weg- und abrutschen. Bei uns steht man tief drin.

98Zu Zeiten Ihres Vaters und Großvaters war der „Kampf der Fußschwäche", wie es damals zeittypisch hieß, ja ein verbreitetes Anliegen. Aber wie setzt man sich als Unternehmer und Idealist gegen eine Mode durch, in der Petticoat und Stöckelschuh regieren?

99Ja, die Sache mit der Mode. Das hat mich damals voll getroffen. Mich hatte Mode ja überhaupt nicht interessiert. Um den Schuhhandel anzusprechen, waren wir dann aber in Düsseldorf auch auf der Messe. Und nach ganz kurzer Zeit kamen die anderen Schuhfabrikanten in Scharen an den Stand und haben uns fast geschlagen. Das war so schlimm. Die haben uns beschimpft. Es herrschte ja damals die Vorstellung, dass die Mode nur dadurch funktioniert, dass sie einheitlich von allen betrieben wird. Wir waren Quertreiber. Wir haben die Mode unterlaufen.

100Jedenfalls in Frage gestellt.

101Das war eine ganz katastrophale Messe, sehr erfolglos. …

102Hatten Sie zu der Zeit das blaue Fußbett schon gestoppt?

103Nein, nein. Wir lebten hundert Prozent vom blauen Fußbett und von sonst gar nichts. Die Sandale war ja kein Produkt, kein Umsatz. Die wollten wir für die kranken Fälle zusätzlich machen.

104Und aus Protest wurden jetzt auch die Orders für das Fußbett storniert.

105Sehen Sie, in dieser Zeit waren Kinderschuhe spitz, Arbeitsschuhe spitz, Kellnerschuhe spitz. Der Schuh als solcher war spitz. Es gab kein anderes Angebot, außer beim Militär. Man trug so was nicht. Das war unanständig. Es brach alles zusammen. … Da haben wir in der Panik gesagt, jetzt helfen uns nur noch die Ärzte. Und haben das wieder mit den Prospekten gemacht und die diesmal einer Ärztezeitung beigelegt. … Das war der Trick. Da hatte der ein Paar, und das war wunderbar. Jetzt kam der Prospekt einen Monat später schon wieder. Da hat der gesagt: Oh, meine Frau braucht auch ein Paar, und der Krankenschwester hat er schnell auch noch welche spendiert. … Dann haben wir uns sehr viel Mühe gemacht, um in kleinen Schritten in den Fachhandel reinzukommen.

106Über die Sanitätshäuser?

107Nein, über die Orthopädieschuhmacher. …)

108vieles dafür, dass das Design der Sandale in erster Linie am Ergebnis eines für den Fuß besonders „gesunden“, aber auch marktgängigen Produkts ausgerichtet war. Für die Feststellung von künstlerischen und nicht nur funktionsbezogenen Designentscheidungen hätte es daher eines detaillierten Vortrags zum Schaffensprozess bedurft. Allein aus dem objektiven Erscheinungsbild der Sandalen können künstlerische Entscheidungen nicht nachträglich über eine reine Interpretation der Formgebung in geistig-schöpferischer statt funktionaler Hinsicht hergeleitet werden.

109Dass das Design der damals herrschenden Mode-Auffassung widersprach, ist kein Beleg für ein künstlerisches Schaffen. Alle Gestaltungselemente der beiden Sandalen – Sohlen und Riemen – können jedenfalls auch zweckbezogen im Hinblick auf Orthopädie, Fußgesundheit, Marktgängigkeit und/oder Wirtschaftlichkeit gesehen werden.

110Auf die Laufsohle kann die Klägerin eine künstlerische Entscheidung schon im Ansatz nicht stützen. Sie nimmt Urheberrechtsschutz für die Modelle Arizona aus dem Jahr 1973 und Gizeh aus dem Jahr 1983 in Anspruch, mit der ausdrücklichen Begründung, dass die aktuell vertriebenen Modelle keine urheberrechtlich relevanten Abweichungen aufwiesen. Die Laufsohle ist später verändert worden. Das für Birkenstock typische Knochenmuster ist erst im Jahr 1981 eingeführt worden.

111Die Gestaltung der Zwischensohle, d.h. des Tieffußbetts aus einer Korkschrot-Latex-Mischung, war nach der Außendarstellung der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgänger und den Äußerungen von Karl Birkenstock am Aspekt der Fußgesundheit orientiert. Die nach umfangreichen Messungen an einem durchschnittlichen Normalfuß orientierte Gestaltung ist zwar nicht technisch zwingend, aber doch technisch weitgehend bedingt. Das im verbleibenden Freiraum künstlerische Entscheidungen getroffen worden sind, ist nicht schlüssig dargetan und mit geeigneten Mitteln unter Beweis gestellt. Die Klägerin hat weder Entwurfszeichnungen o.ä. vorgelegt noch Karl Birkenstock als Zeugen angeboten.

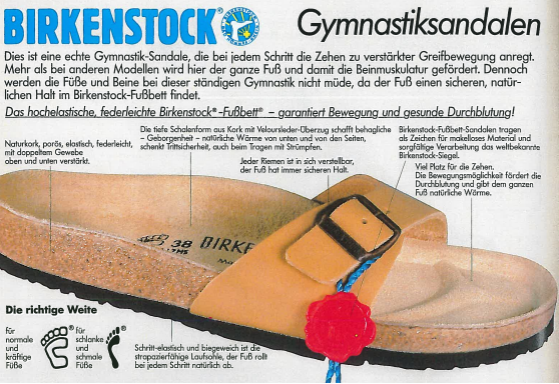

112Die Gestaltung der Zwischensohle kann auf ältere Entwicklungen zurückgeführt werden. Bereits in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts war das Thema Fußgymnastiksandalen zur Therapie von Fußleiden aufgekommen. Wie in dem als Anlage SSM19 vorgelegten Privatgutachten U. ausgeführt, beschrieb Kurt Wiessner in einer Patentschrift aus dem Jahr 1938 die funktionale Biomechanik des Gehens, die auch in das bekannte Fußbett nach Prof. Dr. Thomson eingeflossen ist. In den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden Sandalen mit an die Fußsohle angepasster anatomischer Holzsohle entwickelt; die Berkemann-Kläpper sind noch heute erhältlich. Die Firma Ganter verbaute 1955 ein plastisches Korkfußbett in Sandalen. In der DDR wurde zwischen 1962 und 1964 eine Fußbett-Sandale mit Velourslederbezug gefertigt. Die Spezialfabrik Alfons Saum vermarktete 1956 eine „Fußbettung für Sandalen“ „besteht aus Gummilatex mit gemahlenem Kork. Die Auflage wird nach dem Fuß geformt. Der italienische Schuhmacher und Designer Salvatore Ferragamo setzte seit den 1930er Jahren Kork sichtbar als ästhetisches Element für Absätze und Plateaus ein (s. auch das Privatgutachten O., Anlage SSM20, Seite 28 ff.). In einer Gebrauchsmusteranmeldung aus dem Jahr 1959 (s. Privatgutachten U., Anl. SSM19, Seite 32) finden sich die charakteristischen Merkmale für ein an der Trittspur orientiertes Tieffußbett aus einer Schaumgummi-Korkschrotmischung mit Gewölbeunterfassung, hochgezogenem Sohlenrand, Fersenschale und Zehengreifer/Zehenwulst, wie von der Beklagten in der Berufungsbegründung Seite 13 bildlich zusammengefasst:

113

Der Auswahlentscheidung bezüglich des Materials der Zwischensohle ist nicht von einer objektiv erkennbaren Ausübung künstlerischer Freiheit geprägt. Die Korkmischung dient nach den Werbeaussagen der Birkenstock-Gruppe der Fußgesundheit (s.o.: „Der dämpfende und hochflexible Kork-Latex-Kern unterstützt und entlastet den Fuß. Die Naturmaterialen wirken wärme- und kälteisolierend und sorgen für ein gutes Fußklima“). Im Übrigen stellt bereits im Designrecht die Übertragung einer Gestaltung in ein anderes Material schon das Erfordernis der Neuheit in Frage. In der Übertragung einer Form in eine andere Materialität kann insoweit schwerlich ein Schöpfungsakt statt Ausnutzung eines handwerklich-konstruktiven Gestaltungsspielraums gesehen werden (s. Müller/Pechan, Vom Geburtstagszug bis zur Fußgymnastiksandale, WRP 2022, 1353, 1358, auch unter Bezugnahme auf eine Patentschrift aus dem Jahr 1942:

115Die Frage ist, ob die Fertigung einer anatomisch angepassten Sohle aus einer Korkschrot-Latex-Mischung im Vergleich zu einer anatomisch angepassten Holz-Sohle funktional bedingt ist. Hierauf deutet die Tatsache hin, dass von dem Entwickler der schon in den fünfziger Jahren in den Verkehr gebrachten Fußgymnastiksandalen, Kurt Wießner, in einer Patentschrift aus dem Jahr 1942 [Fn.71: Patentschrift des Reichspatentamtes Nr. 719359 vom 12.03.1942] Folgendes beschrieben wurde:

116„Die Figur 4 zeigt in die Holzsohle eingelegte Stücke (…) aus Kork, Gummi oder einem anderen weichen Stoff, in welchen die Betten für die Zehen und den Ballen angebracht sind. Die weichen Einlagen können bei den bekannten Sohlen, welche aus übereinanderliegenden Schichten bestehen, auch dadurch erzielt werden, dass eine oder mehrere dieser Schichten aus dem weichen Stoff, beispielsweise Kork, bestehen.“).

117Der Ansicht der Klägerin, bei der Entscheidung für einen unverkleideten Sohlenschnitt handele es sich ersichtlich um eine rein künstlerisch-gestalterische Entscheidung, und in der konkreten Entscheidung für einen unverkleideten Sohlenschnitt spiegele sich die Persönlichkeit des Schöpfers wider, kann nicht beigetreten werden. Diese Entscheidung kann ebenso gut Marketinggründe (die flexibel-dämpfende Funktion der Korkschicht ist werbewirksam sofort erkennbar) und/oder Kostengründe haben.

118Dass der Gestaltung der Brandsohle mit einem haptisch angenehmen Veloursleder eine künstlerische und keine technische Auswahlentscheidung zugrunde liegt, ist nicht feststellbar. Nach den Angaben der Birkenstock-Gruppe hat die Wahl andere Gründe (s. oben und Screenshot der Homepage, Seite 11 der Quadruplik: „Die hautfreundliche, flexible Decksohle schmiegt sich sanft an den Fuß und passt sich an dessen Kontur an. Die Oberfläche ist offenporig und dadurch atmungsaktiv. So trägt sie auch bei starker körperlicher Aktivität zu einem angenehmen Fußklima bei. Unterstützt wird die Feuchtigkeits-Regulierung durch die darunterliegende Juteschicht.“).

119Die Gestaltung des Schafts ist zwar weniger zweckgebunden als der Aufbau der Sohle – die Riemen sollen die Sandale fest am Fuß halten, ohne die Fußmechanik zu behindern -, hebt sich jedoch in künstlerisch-origineller Weise nicht hinreichend deutlich aus dem schon damals bekannten Formenschatz und der Masse des alltäglichen Schaffens hervor. Die Ausnutzung eines künstlerischen Gestaltungsspielraums ist auch insoweit nicht nachvollziehbar dargetan.

120Weder Arizona noch Gizeh weisen in der Riemenführung Besonderheiten auf, die über das damals Übliche herausragen.

121Bei Arizona und Gizeh handelt sich letztlich um eine Fortentwicklung der Gesundheitssandale Madrid, deren Riemenkonstruktion z.B. denen der vorbekannten Holzfußbett-Sandalen u.a. von Berkemann ähnelt. Ein einfacher, relativ breiter, ungefütterter Lederriemen ohne überflüssige Ziernähte pp. entspricht der Vorstellung von einer funktionellen Gesundheitssandale und gliedert sich im Gesamteindruck in das Angebot solcher Sandalen ein. Insgesamt entsprach Madrid dem damals gängigen Bild einer Gesundheitssandale:

122Birkenstock 1963 |

|

Wießner/Thomsen Patent 1958 |

|

Berkemann, 1950er |

|

Ganter 1959 |

|

Weibel, Haberstroh 1959 |

|

CeKa Januar 1963 |

|

Bea 1963 |

|

ALSA 1963 |

|

Auch die im Jahr 1973 auf den Markt gekommene Sandale Arizona hebt sich aus den damaligen Gestaltungen nicht heraus, wie z.B. die Abbildung im Privatgutachten O. (Anl. SSM20, Seite 49) aus dem Jahr 1960 belegt:

124Arizona

|

|

Das gleiche gilt für das Modell Gizeh aus dem Jahr 1983. Sandalen mit T bzw. Y-artiger Bindung, die hoch auf dem Rist durch eine Querbandage fest am Fuß gehalten werden, sind schon seit Jahrhunderten bekannt (s. Privatgutachten O., Anlage SSM20, Abb. Seite 54:

126 ).

).

Der Verzicht auf jeglichen Zierrat kann auch Kostengründe haben. Eine künstlerische Entscheidung kann insoweit jedenfalls nicht festgestellt werden. Die Schnallen dienen bei beiden Modellen der Anpassung an den Fuß des Trägers und sind insoweit technisch bedingt. Ihre Anordnung seitlich außen ist der Bequemlichkeit geschuldet. Die Anordnung der Riemen bei dem Modell Arizona folgt gemäß den nachvollziehbaren Ausführungen im Privatgutachten U. (Anl. SSM19) der anatomischen Funktion in Bezug auf die Zehenbeweglichkeit und das Abrollen (Gutachten Seite 37). Der Zehensteg bei dem Modell Gizeh ist nach den eigenen Angaben von Karl Birkenstock Folge technischer Überlegungen (s. das unbestrittene Zitat Seite 22 der Berufungsbegründung: „Wir haben sehr viel Mühe reingesteckt, diesen Zehensteg perfekt zu machen, ergonomisch geformt, aus gegossenem Plastik. Die Form entspricht dem Durchschnittsfuß. Den haben wir über massenhafte Fußabdrücke mit Knetpaste ermittelt, die wir bei uns im Betrieb gemacht haben.“).

128Dass die Birkenstock-Klassiker inzwischen in der Mode angekommen sind, äußerst erfolgreich vertrieben werden und sich in verschiedenen Design-Ausstellungen und -Museen befanden bzw. befinden, ist für die Beurteilung der Schöpfungshöhe ohne Belang.

129(dd) Die von der Klägerin vorgelegten Fachgutachten geben zu einer anderen Bewertung der künstlerischen Schöpfungshöhe keine Veranlassung.

130Die im Privatgutachten C. (Anl. K42) und im Privatgutachten T. (Anl. K38) herangezogene Ästhetik der Gestaltung ist kein geeignetes Abgrenzungskriterium für künstlerisches Schaffen von reinem Design (s.o.). Das Privatgutachten T. gelangt im Übrigen zu dem Ergebnis „unverwechselbare und stilbildende Designsprache, welche die Birkenstock-Schuhe zu Klassikern der Moderne im besten Sinne macht“ (Seite 40). Das Gutachten Brügemann betont den Gestaltungsspielraum und gelangt unter wertender Beschreibung der Produkte zur Behauptung einer künstlerisch-kreativen Ausnutzung des Spielraums. Das Gutachten F./S. (Anl. K34) beschränkt sich ebenfalls auf eine ästhetische Bewertung und Ausführungen dazu, dass in den einzelnen Gestaltungselementen jeweils andere Lösungen möglich gewesen wären. Zum künstlerischen Aspekt ist nichts Konkretes ausgeführt.

131Das von der Klägerin eingebrachte Privatgutachten D. (Anl. K16) verweist einerseits darauf, dass die Sandale durch ihre Einfachheit eine moderne und ehrliche Ästhetik ausstrahle, ein „brutalistisches Schuhwerk“ darstelle und eine skulpturale Design-Handschrift trage, insbesondere auf funktionslose Ornamentik verzichte (Gutachten Seite 7). Andererseits meint die Gutachterin, dass es Karl Birkenstock zunächst darum ging, ein dem natürlichen Fuß angepasstes Fußbett mit einem geschlossenen sandalenartigen Aufbau zu verbinden (Gutachten Seite 5). Seine Gestaltung hat auch nur das erreicht. Gerade die Idee, den natürlichen Fußabdruck in eine Sohlenform zu fassen, ist eine produktgestalterische, nicht aber eine künstlerische Idee. Die Nachbildung der Natur ist nicht schöpferisch im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG. Die konkrete Gestaltung der Schuhsohlen belässt nur einen engen Gestaltungsspielraum, weil jede Abweichung vom Tragekomfort (etwa das Gestalten zweier linker Schuhe) die Funktion als Schuh gravierend beeinträchtigt, geradezu unbenutzbar macht (Gutachten, S. 5). Die Gestaltungselemente Riemen und Sohle sind gleichfalls von Funktionserfordernissen getragen. Wenn die Gutachterin ausführt, dass die Reduktion der Form auf die Funktion besonders gelungen sei, Einfachheit also das Gestaltungsprinzip sei, dann zeigt gerade diese Deutung, dass die Freiheit der Gestaltung sich den Funktionen fast vollständig untergeordnet hat.

132Hinzu kommt, dass die Schuhgestaltung zwar Elemente der Neuheit gegenüber vorbestehenden Sandalenmodellen enthält, aber im Übrigen auf vorbekannten Gestaltungen aufbaut. Dieser Gesichtspunkt einer Fortentwicklung existierender, aber weniger gesundheitsbetonter oder tragekomfortabler Schuhmodelle spielt auch in dem Gutachten D. eine entscheidende Rolle. Er zeigt andererseits, dass es nicht um eine künstlerische, sondern um eine produktgestaltende Innovation geht. Die Gestaltung ist also gerade nicht Ergebnis einer künstlerischen Leistung. Das als Anlage K41 vorgelegte weitere Gutachten der Sachverständigen D. beschäftigt sich mit der Knochenmustersohle, die nach dem eigenen Vortrag der Klägerin urheberrechtlich hier nicht von Belang ist.

133(3) Die vorliegende Auslegung trägt dem Umstand Rechnung, dass der Schutz von Formgestaltungen durch das Designrecht anderen Gesichtspunkten folgt, als der Schutz des Urheberrechts.

134Der Gesichtspunkt, dass Design und Werkschutz verschiedene Schutzfunktionen haben, schließt es zwar nicht aus, dass Design auch Urheberschutz erhält, dafür muss Design aber die eigenständigen Schutzkriterien für Werke der angewandten Kunst erfüllen, insbesondere also künstlerisch und nicht nur gestalterisch auswählend sein. Würde man auf dieses qualifizierende Kriterium verzichten, so würde das Designrecht im Ergebnis obsolet. Überdies würde durch den langlebigen Schutz von Produktinnovationen ein Monopolrecht geschaffen, das die Schutzfrist der übrigen technischen und auf Funktionenschutz bedachten Ausschließlichkeitsrechte um ein Vielfaches übersteigen würde. Der Wettbewerb auf dem Markt für Produktinnovationen würde massiv eingeschränkt, ohne dass der Gesichtspunkt der Innovationsförderung diese Einschränkung noch tragen würde. Das Urheberrecht mit seiner sehr langen, an die Person des Urhebers anknüpfenden Schutzfrist hat zum Ausgangspunkt, dass sich persönlich individuelle Kunstwerke ihren Markt oft erst suchen müssen, Künstler oftmals eine Lebenszeit auf diesen Erfolg warten, gelegentlich sogar erst ihre Nachkommen davon profitieren können. Das ist der Preis dafür, dass der Urheber gänzlich zweckfrei schaffen darf und soll. Produktgestaltungen werden dagegen regelmäßig durch industrielle Produktion und marktnahe Schaffung und Verwertung in begrenzteren Zeiträumen amortisiert. Der Schutz muss insoweit auch nicht an persönlichen Bedürfnissen des Designers, sondern an den Zeitpunkt der Registrierung oder Benutzung anknüpfen. Auch die hierdurch bewirkte Balance würde gestört, würde man Designgegenstände allein deswegen schützen, weil ihre Gestaltung nur auf eine Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen Möglichkeiten, nicht aber auf eine künstlerische Leistung zurückgeht.

135III.

136Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

137Die Revision wird zur Fortbildung des Rechts und Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zugelassen. Die für die Abgrenzung des Designrechts vom Urheberrecht maßgebliche Frage, was eine künstlerische Leistung ist, stellt sich in einer Vielzahl von Fällen und wird in der Instanzrechtsprechung uneinheitlich beantwortet (s. z.B. den Beschluss des OLG Hamburg vom 14.10.2021, 5 W 40/21, betreffend die Birkenstock-Sandale Madrid).

138Gegenstandswert für das Berufungsverfahren: 300.000,00 €