Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Auf die Berufung des Klägers wird das am 21.09.2021 verkündete Urteil der 25. Zivilkammer des Landgerichts Dortmund abgeändert und wie folgt neu gefasst:

1.Die Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen im geschäftlichen Verkehr E-Mails zu versenden, ohne dass eine ausdrückliche Einwilligung des Adressaten vorliegt, wenn dies geschieht wie mit der Versendung der E-Mail vom 19.09.2020 „Auf diese Masche fallen wir gerne rein!“ und der E-Mail vom 21.09.2020 „Made with 3M Thinsulate TM“ gemäß Anlagenkonvolut K5.

Der Beklagten wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung die Verhängung eines Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder von Ordnungshaft bis zu 6 Monaten angedroht, wobei die Ordnungshaft insgesamt 2 Jahre nicht übersteigen darf und an den Geschäftsführer der Beklagten zu vollziehen ist.

2.Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 232,00 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über den jeweiligen Basiszinssatz p.a. seit dem 04.03.2021 zu zahlen.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Gründe:

2I.

3Die Parteien streiten über einen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch nebst Kostenerstattungsanspruch im Zusammenhang mit der Zusendung von Werbe-E-Mails.

4Der Kläger ist ein Verband zur Förderung gewerblicher Interessen mit Mitgliedern aus verschiedenen Branchen. Er ist seiner personellen, sachlichen und finanziellen Ausstattung nach imstande, die satzungsmäßige Aufgabe der Verfolgung gewerblicher Interessen tatsächlich wahrzunehmen und hat in der Vergangenheit mehrfach in verschiedenen Bereichen die Interessen seiner Mitglieder in gerichtlichen Verfahren erfolgreich vertreten. Zu den Mitgliedern des Klägers zählen insbesondere vier Unternehmen der Bekleidungsbranche, Hersteller von Sportartikeln und Sportbekleidung sowie Lebensmittelfilialbetriebe, die im Rahmen von Sonderaktionen auch Bekleidung verkaufen. Wegen der weiteren Einzelheiten hierzu wird auf die Mitgliederliste des Klägers (Anlage K1 zur Klageschrift) Bezug genommen.

5Die Beklagte bietet als Einzelhändlerin ihre Waren (Bekleidung) unter anderem auch im Internet an, z. B. unter der Internetadresse www.Internetadresse01.

6Im Februar 2016 erwarb der Prozessbevollmächtigte des Klägers im stationären Handel bei der Beklagten Kleidung und meldete sich in diesem Zusammenhang für das Kundenbindungsprogramm (Kundenkarte) der Beklagten an.

7Der Kundenkartenatrag enthielt folgende Erklärung:

810„Einwilligung in das Kundenkartenbonusprogramm

9Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen persönlichen Daten (….E-Mail Adresse…) sowie meine Kaufrabattdaten (Kaufdaten und Kaufpreis) zum Zwecke des Kundenkartenprogramms und für Werbezwecke (… per E-Mail) von der A GmbH & Co. KG gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.“

Der Widerruf der erteilten Einwilligung sollte ausweislich des Kundenkartenantrags – sofern er per E-Mail erfolgen sollte - an die E-Mail-Adresse Email01 gerichtet werden. Der Prozessbevollmächtigte des Klägers gab auf dem Anmeldeformular die E-Mail-Adresse „Email02" an und unterzeichnete jeweils die oben wiedergegebene Einwilligungserklärung und eine Erklärung betreffend die Verarbeitung produktspezifischer Kaufdaten. Wegen des genauen Inhalts der Anmeldung wird auf Anlage B1 (BI. 45 d. A.) verwiesen.

11Über die E-Mail-Adresse „Email03“ erhielt der Prozessbevollmächtigte des Klägers dann von der Beklagten am 28.02.2016 eine werbende E-Mail zum Thema „HOT STUFF – Die neuen Bikerjacken“ (vgl. K3). Ob der Prozessbevollmächtigte des Klägers daraufhin der Übermittlung weiterer Nachrichten widersprach ist zwischen den Parteien streitig.

12Jedenfalls am 16.12.2018 übermittelte die Beklagte dem Prozessbevollmächtigten des Klägers eine weitere werbende E-Mail mit dem Titel „Farbe für den Winter". Nachdem der Prozessbevollmächtigte des Klägers am 01.01.2019 per E-Mail über den Absender Email04 einen sogenannten „Newsletter zum Thema „Wir starten 2019 mit kostenloser Lieferung" erhielt, teilte er am 02.01.2019 über den in der E-Mail der Beklagten vom 01.01.2019 hierzu bereitgestellten Link mit, dass er keine entsprechenden E-Mails von der Beklagten mehr erhalten wolle.

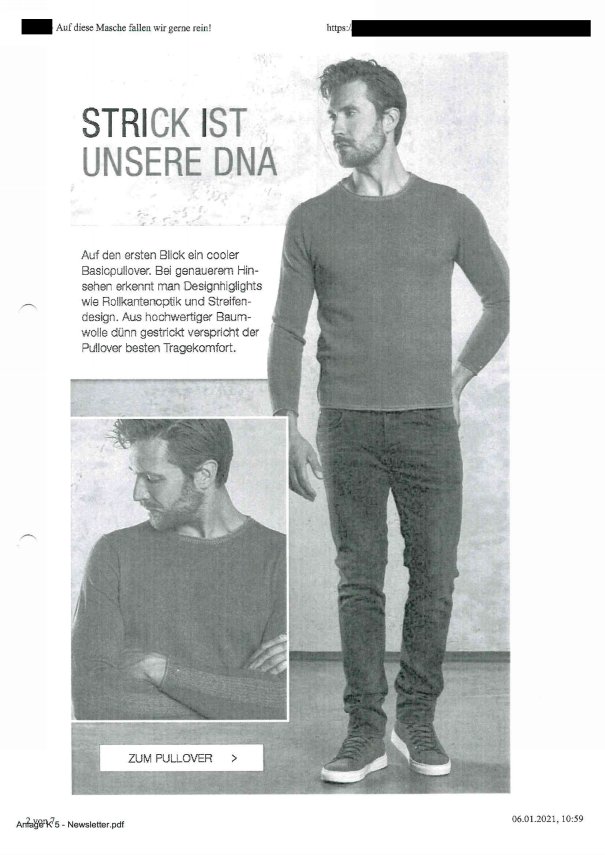

13Am 19.09.2020 und am 21.09.2020 übermittelte die Beklagte über den Absender Email04 dem Prozessbevollmächtigten des Klägers unter der bekannten E-Mail-Adresse erneut zwei Werbe-E-Mails. Die Nachricht vom 19.09.2019 mit dem Titel „Auf diese Masche fallen wir gerne rein!" (K5) enthielt allgemein werbende Produktinformationen. Dagegen begann die Nachricht vom 21.09.2020 mit dem Titel „Made with 3MTm ThinsulateTm " mit einem kurzen Anschreiben mit der einleitenden Anrede „Hallo B, …“.

14Nachdem der Prozessbevollmächtigte des Klägers diesen über den Sachverhalt informiert hatte, mahnte der Kläger die Beklagte am 25.11.2020 erfolglos ab. Er beanstandete, dass diese in unzulässiger Weise Werbe-E-Mails übermittle, obwohl der Kunde – hier der Prozessbevollmächtigte des Klägers – der Zusendung solcher Nachrichten widersprochen bzw. dieser nicht zugestimmt habe. Neben der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung begehrte der Kläger Erstattung der Abmahnkosten in Höhe von 232,00 €.

15Der Kläger hat behauptet, dass sein Prozessbevollmächtigter bereits am 02.03.2016 unter Verwendung der automatischen Antwortfunktion aus einer E-Mail der Beklagten (an die Adresse „Email03 ) mitgeteilt habe, dass er keine Werbung der Beklagten per E-Mail mehr erhalten wolle. Anschließend habe er zwischen März 2016 und Dezember 2018 auch keinerlei Werbe-E-Mails von der Beklagten mehr erhalten. Vorsorglich habe er sich zudem am 22.09.2020 erneut vom Newsletter abgemeldet. Der Kläger hat die Ansicht vertreten, dass das Verhalten der Beklagten gegen § 7 UWG verstoße. Insbesondere lasse die Einwilligungserklärung aus der Anmeldung zum Kundenbindungsprogramm nicht hinreichend erkennen, dass diese sich auf zwei unterschiedliche Werbemaßnahmen beziehe, so dass die Einwilligung nicht wirksam erteilt sei. Die Einwilligung sei bereits deshalb unwirksam, weil sie die Einwilligung für verschiedentliche Wege der Werbung (Post, E-Mail, Telefon, SMS) einheitlich umfasse. Jedenfalls sei ein mehrfacher Widerruf – spezifisch bezogen auf einzelne Werbungen – nicht erforderlich.

16Der Kläger hat beantragt,

1722I.die Beklagte zu verurteilen, es bei Meldung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu verhängenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollziehen an dem Geschäftsführer,

18zu unterlassen,

19im geschäftlichen Verkehr E-Mails zu versenden,

20wenn dies geschieht wie mit der Versendung der E-Mail vom 19.09.2020 „Auf diese Masche fallen wir gerne reine!" und der E-Mail vom 21.09.2020 „Made with 3MTm Thinsulate TM I Made with" gemäß Anlagenkonvolut K5 geschehen.

21II.die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 232,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Zustellung der Klage zu zahlen.

Die Beklagte hat beantragt,

2324die Klage abzuweisen.

Die Beklagte hat die fehlende Bestimmtheit des Klageantrags zu I. gerügt. Ferner hat sie behauptet, dass mit der vorliegenden Klage ersichtlich allein die privaten Interessen des Prozessbevollmächtigten des Klägers verfolgt würden, der den Kläger regelmäßig instrumentalisiere. Für den Kläger habe dessen Prozessbevollmächtigter allein im Jahr 2020 über 1300 Abmahnungen ausgesprochen. Es sei also das Geschäftsfeld des Klägervertreters, tausende von Abmahnungen im Jahr auszusprechen und hierfür Mandanten zu gewinnen. Da zudem völlig überhöhte Streitwerte angesetzt würden, liege die Intention des Klägervertreters diesen Rechtsstreit zu führen, nicht in der Verfolgung des Unterlassungsanspruchs, sondern im persönlichen Gewinnstreben. Daher hat die Beklagte die Auffassung vertreten, dass die Klage rechtsmissbräuchlich und der Kläger auch nicht aktivlegitimiert sei.

25Ferner hat die Beklagte vorgetragen, dass der Prozessbevollmächtigte des Klägers sich durch die im Februar 2016 abgegebene Erklärung neben der Anmeldung bei dem Kundenkartenprogramm mit der genannten E-Mail-Adresse auch bei dem von ihr angebotenen allgemeinen Newsletter angemeldet und jeweils wirksame Einwilligungen für den Erhalt von E-Mails erteilt habe. Dementsprechend habe er auch zwei verschiedene Arten werbender E-Mails von ihr erhalten, nämlich allgemein gehaltene E-Mails über den „Newsletter" sowie personalisierte E-Mails auf Basis der Anmeldung zum Kundenkartenprogramm. Das lasse sich etwa daran erkennen, dass die E-Mails auf Basis des Kundenkartenprogramms jeweils eine persönliche Anrede enthielten, welche bei den allgemeinen „Newsletter"-E-Mails fehle.

26Die vom Kläger in Bezug genommene E-Mail vom 02.03.2016 sei bei der Beklagten nicht eingegangen. Zudem stehe die dort verwendete E-Mail-Adresse in keinerlei Zusammenhang mit dem Newsletter oder den E-Mails auf Basis des Kundenkartenprogramms. Unabhängig davon habe die Beklagte aber Vorkehrungen getroffen, die sicherstellten, dass Widersprüche und Reaktionen auf Werbe-E-Mails umfassend dokumentiert und an alle betroffenen Stellen übermittelt würden. Dabei handele es sich um automatisierte Vorgänge der Datenverarbeitung, so dass ausgeschlossen werden könne, dass ein Mitarbeiter der Beklagten aufgrund menschlichen Versagens den Widerspruch nicht dokumentiert haben könne. Der Kläger müsse daher substantiiert zum Zugang der E-Mail vortragen.

27Am 02.01.2019 habe sich der Prozessbevollmächtigte des Klägers lediglich von dem allgemeinen Newsletter abgemeldet, den er anschließend auch nicht mehr erhalten habe. Hinsichtlich der E-Mails auf Grundlage des Kundenkartenprogramms hätte jedoch eine separate Mitteilung erfolgen müssen, dass auch insoweit die Zusendung von Werbe-E-Mails nicht mehr erwünscht sei. Der Widerspruch müsse – wie in der Anmeldung zum Kundenkartenprogramm angegeben – postalisch oder an die E-Mail-Adresse „Email01" erfolgen. Ein Widerspruch insoweit sei jedoch nicht erfolgt. Vielmehr habe die Beklagte lediglich die Abmahnung des Klägers vom 25.11.2020 erhalten. Insoweit sei dem Prozessbevollmächtigten des Klägers auch wegen seiner besonderen Sachkunde klar gewesen, dass hier eine separate Erklärung erfolgen müsse.

28Die Beklagte hat die Auffassung vertreten, dass angesichts der geringen Anzahl der E-Mails keine spürbare Beeinträchtigung vorliege.

29Ferner hat sie gerügt, dass die Abmahnung des Klägers wortgleich mit dem Klageantrag zu I. und daher nicht hinreichend bestimmt sei.

30Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Ein Unterlassungsanspruch aus § 2 UKlaG, 8 UWG bestehe nicht. Der Kläger habe keine unzulässige Handlung im Sinne des § 7 UWG dargelegt. Nach dem Wortlaut des Klageantrags solle der Beklagten nämlich stets die Versendung von Werbe-E-Mails des aus Anlage K5 ersichtlichen Inhalts untersagt werden. Hierfür bestehe aber – was auch der Kläger nicht in Abrede stelle – keine rechtliche Grundlage. Eine Einschränkung auf solche E-Mails, die ohne Einwilligung übermittelt worden seien, lasse sich dem Klageantrag zu I) nicht entnehmen. Auf entsprechenden Hinweis der Kammer habe der Kläger den Klageantrag weder angepasst noch anderweitig zu erkennen gegeben, dass eine entsprechend eingeschränkte Verurteilung begehrt werde. Vielmehr habe der Kläger noch mit Schriftsatz vom 31.08.2021 seine Antragstellung ausdrücklich für zutreffend gehalten. Unter diesen Umständen sei weiter davon auszugehen, dass der Kläger an einer Untersagung der Zusendung von Werbe-E-Mails durch die Beklagte ohne Zustimmung des Empfängers kein Interesse habe, sodass auch eine dahin gerichtete Entscheidung durch die Kammer ausscheide. Auf die Frage, ob hier ursprünglich neben der Anmeldung zum Kundenkartenprogramm auch eine Zustimmung zur Zusendung des allgemeinen Newsletters erteilt worden sei, sowie ob und wann der Prozessbevollmächtigte der weiteren Übersendung jeglicher Werbe-E-Mails durch die Beklagte in geeigneter Weise „widersprochen" habe, komme es daher nicht mehr an.

31Dagegen wendet sich der Kläger unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vorbringens mit der Berufung. Er rügt, dass das landgerichtliche Urteil auf einer Verkennung der Rechtslage beruhe. Bei der Bewertung des Streitgegenstandes habe das Landgericht nicht berücksichtigt, dass sich der Streitgegenstand nach absolut herrschender Auffassung in Rechtsprechung und Literatur nicht nur aus dem vom Kläger gestellten Antrag, sondern auch aus der hierzu gegebenen Begründung ergebe. Insoweit richteten sich Inhalt und Umfang des begehrten Verbotes nicht allein nach dem Wortlaut des Antrages, sondern auch nach dem Vorbringen, auf das sich die Klage stütze. Es gelte auch im Wettbewerbsrecht der sogenannte zweigliedrige Streitgegenstandsbegriff. Soweit das Landgericht darauf abstelle, dass der Beklagten stets und unabhängig von den konkreten Umständen die Versendung von E-Mails wie aus der Anlage K 5 ersichtlich untersagt werden solle, treffe dies bereits ausweislich der Begründung der Klage nicht zu. Auf die Aufnahme der Wettbewerbswidrigkeit der Verletzungshandlung begründenden Verletzungsform in den Antrag komme es nicht an, weil es fast bei jeder Werbung möglich sei, die Wettbewerbswidrigkeit durch Weglassen einzelner Bestandteile auf einen unverfänglichen Umfang entfallen zu lassen. Sofern jedoch innerhalb der Gründe klargestellt werde, dass sich die Wettbewerbswidrigkeit der zum Gegenstand des Antrages gemachten konkreten Verletzungshandlung auf die vom Kläger dargestellten Umstände (Verletzungsformen) stütze, sei der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zu beanstanden. Vorliegend rechtfertigten die Grundsätze der zweigliedrigen Streitgegenstandsbestimmung daher eine Antragstellung wie vom Kläger gewählt. Ein Verständnis des verfolgten Antrages dahingehend, dass er eine Untersagung der Werbung wie geschehen ohne Berücksichtigung jedweder anderweitigen Umstände – wie zum Beispiel erklärter, widerrufener oder gar fehlender Einwilligungen – begehre, sei abwegig. Vielmehr habe er mit seiner Klagebegründung unmissverständlich klargestellt, dass er die Werbungen deshalb für wettbewerbsrechtlich unzulässig ansehe, weil sie ohne (fortbestehende) Einwilligung des Werbeadressaten an diesen zur Versendung gelangt seien.

32Aus der unterbliebenen Anpassung des Klageantrags könne nicht gefolgert werden, dass der Kläger an der Untersagung der beanstandeten Handlung kein Interesse mehr habe.

33Der Kläger beantragt nunmehr,

3438das Urteil des Landgerichts Dortmund abzuändern und die Beklagte zu verurteilen

35I.es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu verhängenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollziehen an dem Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr E-Mails zu versenden, ohne dass eine ausdrückliche Einwilligung des Adressaten vorliegt,

36wenn dies geschieht wie mit der Versendung der E-Mail vom 19.09.2020 „Auf diese Masche fallen wir nicht gerne rein!" und der E-Mail vom 21.09.2020 „Made with 3MTm Thinsulate TM " gemäß Anlagenkonvolut K 5;

37II.an den Kläger 232,00 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Zustellung der Klage zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

3940die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt mit näheren Ausführungen das angefochtene Urteil.

41II.

42Die zulässige Berufung hat auch in der Sache Erfolg.

43Die zulässige Klage ist begründet, so dass das angefochtene Urteil abzuändern und die Beklagte zur Unterlassung und zur Zahlung zu verurteilen war.

44A.

45Zunächst liegt keine unzulässige alternative Klagehäufung vor.

461.

47Dadurch, dass der Kläger im Rahmen der rechtlichen Erwägungen Ausführungen sowohl mit Bezug zum UKlaG als auch zum UWG macht, liegt noch keine unzulässige alternative Klagehäufung vor. Mittlerweile gilt zwar der weite Streitgegenstandsbegriff (vgl. BGH, Urteil vom 13.09.2012 – I ZR 230/11 – Biomineralwasser), trotzdem handelt es sich bei Geltendmachung von Ansprüchen nach dem UKlaG und dem UWG um zwei Streitgegenstände. Der Kläger kann in Fällen, in denen er eine konkrete Werbung unter verschiedenen Gesichtspunkten jeweils gesondert angreifen möchte, allerdings diese verschiedenen Gesichtspunkte im Wege der kumulativen Klagehäufung zu jeweils getrennten Klagezielen machen. Er muss dabei die einzelnen Beanstandungen in verschiedenen Klageanträgen umschreiben. Das Gericht hat dann die beanstandete Werbung unter jedem einzelnen der geltend gemachten Gesichtspunkte zu prüfen (BGHZ 194, 314 Rn. 25 – Biomineralwasser; Urteil vom 23.07.2015, I ZR 143/14 – Preisangabe für Telekommunikationsdienstleistung – Rn. 15 m.w.N.).

48Die alternative Klagehäufung, bei der der Kläger ein einheitliches Klagebegehren aus mehreren prozessualen Ansprüchen (Streitgegenständen) herleitet und dem Gericht die Auswahl überlässt, auf welchen Klagegrund es die Verurteilung stützt, verstößt gegen das Gebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, den Klagegrund bestimmt zu bezeichnen (grundlegend dazu: BGH, GRUR 2011, 521 – TÜV I und GRUR 2011, 1043 – TÜV II, Brüning in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, 4. Auflage, Vorbem. zu § 12 Rn. 28 m.w.N.). Der Kläger muss sich daher festlegen, in welcher Weise er die verschiedenen Klagegründe geltend machen will, kumulativ oder aber hilfsweise (ggf. mehrfach gestuft). Hat die Klage erst auf Grund eines Hilfsantrages Erfolg, ist sie teilweise mit der entsprechenden Kostenfolge abzuweisen, wenn nicht § 45 Abs. 1 S. 3 GKG eingreift.

492.

50Es kann für die Frage der Zulässigkeit dahinstehen, ob der Kläger überhaupt Ansprüche nach dem UKlaG geltend gemacht hat. Schon mit der Klageschrift hat er deutlich gemacht, dass er jedenfalls vorrangig Ansprüche aus dem UWG geltend macht. Dafür spricht nicht nur die einleitende Bezeichnung des Streitgegenstandes „wegen unlauteren Wettbewerbs“ (Bl. 1 der Klageschrift) und die Bemessung des Streitwerts mit 20.000,00 € (Bl. 3 d.A.), sondern auch die Tatsache, dass sich die vom Kläger dargestellte rechtliche Bewertung seiner Ansprüche jeweils vorrangig auf das UWG bezieht. Dass auch das UKlaG dabei Erwähnung findet und dass der Kläger im Rahmen der Ausführungen zur Zuständigkeit des LG Dortmund (vorrangig) auf das UKlaG abstellt ist unschädlich. Wenn daneben auch Ansprüche nach dem UKlaG verfolgt werden sollten, geschieht dies allenfalls hilfsweise.

51B.

52Der Klageantrag genügt – insbesondere durch den „wie geschehen Zusatz“ – den Anforderungen des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Der Kläger hat den Antrag in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat dahingehend konkretisiert, dass die Unterlassung nur für den Fall begehrt wird, dass die Übermittlung von E-Mails im geschäftlichen Verkehr ohne ausdrückliche Einwilligung des Adressaten erfolgt.

53Diese Konkretisierung stellt auch keine teilweise Klagerücknahme dar. Aus dem Klägervorbringen ergibt sich ohne jeden Zweifel, dass nur dies Gegenstand des klägerischen Begehrens war und ist. Zunächst folgt das eindeutig aus der vorformulierten strafbewehrten Unterlassungserklärung, die der Abmahnung beigefügt war (vgl. K6). Der gesamte Vortrag baut zudem darauf auf, ob der Beklagten überhaupt eine wirksame Einwilligung zur Übermittlung von E-Mails erteilt wurde und wann diese widerrufen wurde. Eindeutig hat der Kläger u.a. mit Schriftsatz vom 14.05.2021 darauf hingewiesen, dass die Werbung vom 19. und 21.09.2020 nach mehrfach erklärtem Widerruf der Einwilligung streitgegenständlich sei. Mit dem vom Landgericht in Bezug genommenen Schriftsatz vom 31.08.2021 hat der Kläger darauf hingewiesen, dass die Formulierung des klägerischen Begehrens ständiger wettbewerbsrechtlicher Praxis entspreche. Streitgegenstand seien die konkreten Verletzungshandlungen. Gemeint ist damit aber ersichtlich die Zusendung von E-Mails ohne Einwilligung.

54C.

55Die Klage ist mit dem Unterlassungsantrag auch nicht wegen Rechtsmissbrauchs unzulässig.

561.

57Nach der hier (gem. § 15a UWG anwendbaren) Regelung des § 8c UWG ist die Geltendmachung der in § 8 Abs. 1 UWG bezeichneten Ansprüche unzulässig, wenn sie unter Berücksichtigung der gesamten Umstände missbräuchlich ist. Eine missbräuchliche Geltendmachung ist im Zweifel u.a. dann anzunehmen, wenn die Geltendmachung der Ansprüche vorwiegend dazu dient, gegen den Zuwiderhandelnden einen Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen oder Kosten der Rechtsverfolgung oder die Zahlung einer Vertragsstrafe entstehen zu lassen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 UWG) oder wenn ein Mitbewerber den Gegenstandswert für eine Abmahnung unangemessen hoch ansetzt (§ 8c Nr. 3 UWG) oder wenn eine vorgeschlagene Unterlassungsverpflichtung offensichtlich über die abgemahnte Rechtsverletzung hinausgeht (§ 8c Abs. 2 Nr. 5 UWG). Ist eine vorgerichtliche Abmahnung rechtsmissbräuchlich in diesem Sinne, so sind nachfolgende gerichtliche Anträge auf Beseitigung und Unterlassung unzulässig (vgl. BGH, Urteil vom 26.04.2018 – I ZR 248/16 – Abmahnaktion II; BGH, Urteil vom 15. 12.2011 - I ZR 174/10 – Bauheizgerät, mwN; Urteil vom 3.03.2016 – I ZR 110/15 – Herstellerpreisempfehlung bei Amazon).

58Von einem Missbrauch im Sinne von § 8c UWG ist auszugehen, wenn das beherrschende Motiv des Gläubigers bei der Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs sachfremde, für sich genommen nicht schutzwürdige Interessen und Ziele sind. Diese müssen allerdings nicht das alleinige Motiv des Gläubigers sein. Es reicht aus, dass die sachfremden Ziele überwiegen. Die Annahme eines derartigen Rechtsmissbrauchs erfordert eine sorgfältige Prüfung und Abwägung der maßgeblichen Einzelumstände. Ein Anhaltspunkt für eine missbräuchliche Rechtsverfolgung kann sich daraus ergeben, dass die Abmahntätigkeit in keinem vernünftigen wirtschaftlichen Verhältnis zur gewerblichen Tätigkeit des Abmahnenden steht, der Anspruchsberechtigte die Belastung des Gegners mit möglichst hohen Prozesskosten bezweckt oder der Abmahnende systematisch überhöhte Abmahngebühren oder Vertragsstrafen verlangt (BGH, Urteil vom 26.04.2018 – I ZR 248/16 – Abmahnaktion II m.w.N.). Weiteres Indiz für ein missbräuchliches Vorgehen ist es, wenn der Abmahnende an der Verfolgung des beanstandeten Wettbewerbsverstoßes kein nennenswertes wirtschaftliches Interesse haben kann, sondern seine Rechtsverfolgung aus der Sicht eines wirtschaftlich denkenden Gewerbetreibenden allein dem sachfremden Interesse der Belastung seiner Mitbewerber mit möglichst hohen Kosten dient. Das ist etwa der Fall, wenn der Prozessbevollmächtigte des Klägers das Abmahngeschäft "in eigener Regie" betreibt, allein um Gebühreneinnahmen durch die Verfolgung von Wettbewerbsverstößen zu erzielen (vgl. BGH, Urteil vom 26.04.2018 – I ZR 248/16 – Abmahnaktion II m.w.N.; BGH, Urteil vom 5.10.2000 – I ZR 237/98, – Vielfachabmahner; Urteil vom 6.10.2011 – I ZR 42/10, – Falsche Suchrubrik).

59Ob sich eine Rechtsverfolgung als missbräuchlich darstellt, ist aus der Sicht eines wirtschaftlich denkenden Unternehmers zu beurteilen. Kein kaufmännisch handelnder Unternehmer wird Kostenrisiken in einer für sein Unternehmen existenzbedrohenden Höhe durch eine Vielzahl von Abmahnungen oder Aktivprozessen eingehen, wenn er an der Unterbindung der beanstandeten Rechtsverstöße kein nennenswertes wirtschaftliches Interesse hat (vgl. BGH, Urteil vom 26.04.2018 – I ZR 248/16 – Abmahnaktion II m.w.N.).

602.

61Im Rahmen der gerichtlichen Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs ist das Vorliegen eines Missbrauchs, von Amts wegen im Wege des Freibeweises zu prüfen (OLG München WRP 1992, 270 (273); OLG Jena GRUR-RR 2011, 327; Köhler/Feddersen in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, 40. Auflage § 8c Rn. 42). Ein non-liquet geht zu Lasten des Beklagten, da grundsätzlich von der Zulässigkeit der Geltendmachung des Anspruchs auszugehen ist (KG WRP 2008, 511; KG GRUR-RR 2010, 22 (23); Köhler/Bornkamm a.a.O.). Grundsätzlich ist es daher Sache des Beklagten, Tatsachen für das Vorliegen eines Missbrauchs darzulegen und dafür Beweis anzubieten. Der Anspruchsgegner muss also den Missbrauch beweisen, wobei der Anspruchsteller zur Klärung solcher Tatsachen beitragen muss, die in seiner Sphäre liegen und dem Anspruchsgegner nicht bekannt sind (OLG Karlsruhe GRUR-RR 2017, 506; vgl. insgesamt dazu: Köhler/Feddersen a.a.O.).

623.

63Die Beklagte hat keinerlei greifbare Anhaltspunkte für ein rechtsmissbräuchliches Vorgehen des Klägers vorgetragen. Dieser verweist zu Recht darauf, dass er auch Hinweisen seines Prozessbevollmächtigten auf Wettbewerbsverstöße grundsätzlich nachgehen kann. Soweit die Beklagte Mutmaßungen in Bezug auf den Umfang der Abmahntätigkeit des Prozessbevollmächtigten und eine etwaige Instrumentalisierung des Klägers zur Generierung von Gebührenansprüchen anstellt, sind diese ersichtlich aus der Luft gegriffen. Dass die Abmahnungen, die der Prozessbevollmächtigte für den Kläger ausspricht, jeweils auf eine (vermeintliche) Verletzung der Rechte des Klägervertreters zurückgehen, behauptet die Beklagte selbst nicht. Die vorgetragene Anzahl der jährlichen Abmahnungen lässt – im Hinblick auf die Tatsache, dass der Kläger ein Verband zur Förderung gewerblicher Interessen seiner Mitglieder ist, keinen Rückschluss auf rechtsmissbräuchliches Verhalten zu. Beachtlich ist zudem, dass der Prozessbevollmächtigte als Anwalt im Rahmen der Abmahnung gar nicht eingeschaltet war. Dass dieser unter diesen Umständen an den Abmahnkosten des Klägers partizipiert, behauptet die Beklagte ebenfalls nicht.

64Der im Rechtsstreit angesetzte Gegenstandswert für die hier vorliegende wettbewerbsrechtliche Streitigkeit (dazu s.o. unter A.) ist nicht zu beanstanden, zumal der Kläger selbst die Abmahnkosten nicht nach diesem Streitwert beansprucht, sondern nur einen Anspruch in Höhe von 232,00 € geltend macht.

65Der Abmahnung war eine vorformulierte strafbewehrte Unterlassungserklärung beigefügt (vgl. K6). Damit sollte sich die Beklagte letztlich verpflichten, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr E-Mails zu versenden, ohne dass der Empfänger seine Einwilligung in den Empfang erteilt und/oder der Zusendung widersprochen hat (wenn dies geschieht, wie …..). Damit ist nicht feststellbar, dass die vorgeschlagene Unterlassungsverpflichtung im Sinne von § 8c Abs. 2 Nr. 5 UWG offensichtlich über die abgemahnte Rechtsverletzung hinausgeht.

66D.

67Der nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG klagebefugte und anspruchsberechtigte Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch darauf, dass diese es unterlässt, im geschäftlichen Verkehr E-Mails zu versenden, ohne dass der Empfänger seine ausdrücklichen Einwilligung erteilt hat, wenn dies geschieht, wie mit E-Mail vom 19.09.2020 und E-Mail vom 21.09.2020.

681.

69Nach §§ 8 Abs. 1, 7 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 UWG n.F. kann, wer eine nach § 7 unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt, bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Unzulässig ist eine geschäftliche Handlung, durch die ein Marktteilnehmer in unzumutbarer Weise belästigt wird (§ 7 Abs. 1 UWG). Eine unzumutbare Belästigung ist u.a. stets anzunehmen, bei Werbung unter Verwendung elektronischer Post, ohne dass eine vorherige ausdrückliche Einwilligung des Adressaten vorliegt (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG n.F.). Dies gilt auch nach § 8 Abs. 1, 7 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3 UWG in der bis zum 27.05.2022 geltenden Fassung (im Folgenden: UWG a.F.)

70a)

71Ein auf Wiederholungsgefahr gestützter Unterlassungsanspruch besteht nur, wenn das beanstandete Verhalten sowohl zum Zeitpunkt seiner Vornahme rechtswidrig war als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung in der Berufungsinstanz rechtswidrig ist (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 11. Februar 2021 – I ZR 227/19, GRUR 2021, 758 Rn. 29 = WRP 2021, 610 – Rechtsberatung durch Architektin, m.w.N). Die gesetzlichen Regelungen haben aber durch die Neufassung keine inhaltliche Änderung erfahren. Die Darstellung der rechtlichen Bewertung bezieht sich im Folgenden auf die Regelungen des UWG in der ab dem 28.05.2022 geltenden Fassung.

72b)

73Die streitgegenständlichen E-Mails vom 19.09.2020 und 21.09.2020 stellen unzumutbare Belästigungen im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG dar, denn die Beklagte hat diese dem Prozessbevollmächtigten des Klägers in seiner Eigenschaft als Verbraucher ohne dessen vorherige ausdrückliche Einwilligung übermittelt.

74aa)

75Der Werbende muss darlegen und im Streitfall beweisen, dass im Zeitpunkt der Werbung eine vorherige ausdrückliche Einwilligung vorlag (Art. 7 Abs. 1 DSGVO) (Köhler in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, 40. Auflage § 7 Rn. 189 m.w.N.).

76Seit dem 25.05.2018 gilt die Definition der Einwilligung in Art. 4 Nr. 11 DSGVO. Danach ist Einwilligung „jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutig bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist (Köhler a.a.O. § 7 Rn. 188b unter Verweis auf Rn. 145a, 149d – 150). Für den konkreten Fall wird die Einwilligung erteilt, wenn sich aus ihr klar ergibt, welche einzelnen Werbemaßnahmen welcher Unternehmen davon erfasst werden, d.h. auf welche Waren oder Dienstleistungen welcher Unternehmer sie sich bezieht GBH GRUR 2013, 531 – Einwilligung in Werbeanrufe II, WRP 2020, 1009 – Cookie-Einwilligung II). Sie muss daher gesondert erklärt werden und darf nicht Textpassagen enthalten sein, die auch andere Erklärungen und Hinweise enthalten (BGH, WRP 2011, 863 – Einwilligungserklärung für Werbeanrufe I; Köhler a.a.O. Rn. 149d m.w.N.).

77bb)

78Ob eine Erklärung eine Einwilligung darstellt und wie weit sie inhaltlich und zeitlich reicht, ist durch Auslegung anhand der Umstände des Einzelfalls zu ermitteln (vgl. BGH GRUR 1995, 220 – Telefonwerbung V). Dabei sind die allgemeinen Auslegungsgrundsätze heranzuziehen. Es kommt also darauf an, ob aus der Sicht des Erklärenden bei verständiger Würdigung eine Einwilligung des Werbenden für die betreffende Kontaktaufnahme zu Werbezwecken anzunehmen ist. Er darf dabei von einem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher ausgehen. Maßgebend ist der Durchschnitt der jeweils angesprochenen Verbrauchergruppe. Hat der Werbende – wie zumeist – die Erklärung vorformuliert kommt es darauf an, ob der Durchschnittsverbraucher ihr eine Einwilligung entnehmen kann (Köhler a.a.O. Rn. 147f).

79Der Prozessbevollmächtigte des Klägers hat am 20.02.2016 sein Einverständnis damit erklärt, dass u.a. seine E-Mail-Adresse „zum Zweck des Kundenkartenprogramms und für Werbezwecke“ verwendet wird. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist der Erklärung ist dagegen nicht mit hinreichender Deutlichkeit zu entnehmen, dass sich die Einwilligung einerseits auf den Erhalt von (personalisierten) Newslettern im Rahmen des Kundenkartenprogramms, andererseits – und davon abgegrenzt – auf den Erhalt von allgemeinen „Newslettern“ bezieht. Für ein derartiges Verständnis wäre es vielmehr Voraussetzung, dass die Beklagte diese Unterscheidung und Aufspaltung der Einwilligung für den durchschnittlichen Kunden verständlich erläutert hätte. Den von der Beklagten vorformulierten Text versteht der Durchschnittsverbraucher ohne diese Erläuterung so, dass er damit eine Einwilligung erteilt hat, die E-Mail-Adresse für die Teilnahme an dem Kundenkartenprogramm (z.B. durch Übermittlung von Gutscheinen, Abfragen der Aktualität der hinterlegten Daten o.ä.) und auch für allgemeine Werbezwecke – nämlich sämtliche sonstige Werbemaßnahmen per E-Mail einheitlich – zu nutzen.

80cc)

81Für die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits kann offenbleiben, ob das Einverständnis im Hinblick darauf, dass diese verschiedentliche Wege der Werbung (Post, E-Mail, Telefon, SMS) einheitlich umfasst, von Anfang an nicht wirksam erteilt war.

82Eine etwa erteilt wirksame Einwilligung hat der Prozessbevollmächtigte des Klägers jedenfalls insgesamt widerrufen. Dabei kann dahinstehen, ob dies schon am 02.03.2016 erfolgt ist. Jedenfalls hat sich der Prozessbevollmächtigte des Klägers am 02.01.2019 unstreitig von dem „Email04 Newsletter“ abgemeldet (K4). Damit hat er letztlich erklärt, keine weitere Werbung in Form eines Newsletters per E-Mail erhalten zu wollen und so die – aus den dargelegten Gründen – einheitlich für den Erhalt von Werbung per E-Mail erteilte Einwilligung (einheitlich) widerrufen.

83dd)

84Trotz des am 02.01.2019 erfolgten Widerrufs der Einwilligung hat die Beklagte dem Prozessbevollmächtigten des Klägers am 19.09.2020 und am 21.09.2020 Newsletter per E-Mail übermittelt.

85In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass sich – entgegen der Behauptung der Beklagten – in Bezug auf die E-Mail vom 19.09.2020 auch nicht feststellen lässt, dass die Übermittlung des Newsletters im Rahmen des allgemeinen Kundenbindungsprogramms erfolgte. Diese E-Mail ist nicht personalisiert, so dass sie nicht der von der Beklagten behaupteten Gestaltung der Nachrichten im Rahmen des Kundenbindungsprogramms entspricht. Selbst wenn also die Einwilligung im Sinne des Beklagtenvortrags auszulegen und gesondert zu widerrufen wäre, hätte der Prozessbevollmächtigte des Klägers zumindest die Einwilligung zur Übermittlung allgemein werbender E-Mails widerrufen. Die E-Mail vom 19.09.2020 stellt damit auch unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung der Beklagten einen Verstoß gegen § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG dar.

86c)

87Ein Verstoß gegen die Regelungen des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG (bzw. § 7 Abs 2 Nr. 3 UWG a.F.). ist – sofern nicht der Ausnahmetatbestand des § 7 Abs. 3 UWG eingreift, immer unzumutbar. Danach ist eine unzumutbare Belästigung nicht anzunehmen, wenn ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung von dem Kunden dessen elektronische Postadresse erhalten hat, der Unternehmer die Adresse zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet der Kunde der Verwendung nicht widersprochen hat und der Kunde bei Erhebung der Adresse und bei jeder Verwendung klar und deutlich darauf hingewiesen wird, dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen (§ 7 Abs. 3 Nrn. 1 – 4 UWG).

88Aus den vorgenannten Gründen hat der Prozessbevollmächtigte der Verwendung der Daten widersprochen.

892.

90Die nach § 8 Abs. 1 UWG erforderliche Wiederholungsgefahr wird durch den begangenen Verstoß indiziert.

91E.

92Der Kläger hat gegen die Beklagte auch einen Anspruch auf Erstattung der für die Abmahnung vom 25.11.2020 entstandenen Abmahnkosten in Höhe von unstreitig 232,00 € aus § 12 Abs. 1 S. 2 UWG (in der bis zum 01.12.2020 geltenden Fassung; anwendbar nach § 15a Abs. 2 UWG). Die Abmahnung war berechtigt, insbesondere war diese hinreichend bestimmt. Mit der Abmahnung beanstandet der Kläger eindeutig, dass die die Beklagte die (näher bezeichneten) E-Mails vom 01.09. und vom 21.09.2020 trotz fehlender Einwilligung an die E-Mail-Adresse des Prozessbevollmächtigten übermittelt hat. Auch wenn die beanstandeten E-Mails nicht beigefügt waren, ist der geschilderte Sachverhalt ausreichend, damit die Beklagte erkennen kann, welches Verhalten für wettbewerbswidrig erachtet wird.

93Unschädlich ist, dass mit der Abmahnung neben der Übersendung der E-Mail vom 21.09.2020 die Übermittlung der E-Mail vom 01.09.2020 (und nicht der Nachricht vom 19.09.2020) beanstandet wird. Insoweit muss auch nicht weiter aufgeklärt werden, ob die Einwilligung bereits vor dem 01.09.2020 widerrufen wurde. Es bleibt jedenfalls der Verstoß vom 21.09.2020, so dass die Abmahnung nicht teilweise unberechtigt ist. Die in Bezug genommenen E-Mails dienen nur der Konkretisierung des abgemahnten Verstoßes.

94Aus den dargelegten Gründen ist die Abmahnung auch nicht rechtsmissbräuchlich erfolgt, so dass der Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten auch durchsetzbar ist.

95Der Zinsanspruch folgt aus § 291 BGB ab dem 04.03.2021.

96III.

97Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91, 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO.

98