Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Merkmale und Begriffe des Patentanspruchs sind regelmäßig so zu deuten, wie dies angesichts der ihnen nach dem offenbarten Erfindungsgedanken zugedachten technischen Funktion angemessen ist (Fortführung von OLG Düsseldorf, Urt. v. 24.05.2024 – I-2 U 67/23, GRUR-RS 2024, 16189 Rn. 64 – Kinderreisesitzbasis).

Die gebotene funktionale Betrachtung darf bei räumlich-körperlich definierten Merkmalen aber nicht dazu führen, dass ihr Inhalt auf die bloße Funktion reduziert und das Merkmal in einem Sinne interpretiert wird, der mit der räumlich-körperlichen Ausgestaltung, wie sie dem Merkmal eigen ist, nicht mehr in Übereinstimmung steht (Fortführung von OLG Düsseldorf, Urt. v. 04.04.2024 – I-2 U 72/23, GRUR-RS 2024, 7750 Rn. 58 – Spanabhebendes Werkzeug; Urt. v. 14.11.2024 – I-2 U 17/24, GRUR-RS 2024, 33121 Rn. 101 – Spenderteil).

Benutzungshandlungen, die vor dem Zeitpunkt der Patenterteilung vorgenommen wurden, können keine Unterlassungsansprüche wegen Wiederholungsgefahr auslösen.

Eine Benutzung während des Offenlegungszeitraumes ist rechtmäßig und begründet für sich noch keine Gefahr, dass die Benutzung nach Patenterteilung – rechtswidrig – fortgesetzt werden wird.

I.

Auf die Berufung des Beklagten wird das am 27.01.2011 verkündeteUrteil der 4a Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert.Die Klage wird abgewiesen.

II.

Die Kosten des Rechtsstreits erster und zweiter Instanz hat der Kläger zu tragen.

III.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Dem Kläger wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung des Beklagtenwegen seiner Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zwangsweise durchzusetzenden Betrages abzuwenden, falls nicht derBeklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

IV.

Die Revision wird nicht zugelassen.

V.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 312.500,00 EUR festgesetzt, wovon auf die mit Schriftsatz vom 29.04.2020 eingelegte und mit Schriftsatz vom 10.08.2020 zurückgenommene Anschlussberufung des Klägers 100.000,00 EUR entfallen.

G r ü n d e :

2I.

3Der Kläger ist eingetragener Inhaber des deutschen Patents 10 2008 XXX (Klagepatent), das einen Schweißadapter mit Rodungsmesser betrifft. Außerdem ist ereingetragener Inhaber des deutschen Gebrauchsmusters 20 2008 XXX (Klagegebrauchsmuster; Anlage B 1), das die Bezeichnung „Rodungsmesser“ trägt.

4Das Klagepatent beruht auf einer Anmeldung vom 10.06.2008, die am 31.12.2009offengelegt wurde. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 23.09.2010. Das Klagegebrauchsmuster wurde aus der dem Klagepatent zugrundeliegenden Patentanmeldung abgezweigt. Es wurde am 15.10.2009 eingetragen. Die Bekanntmachung der Eintragung erfolgte am 19.11.2009.

5An dem Gegenstand des Klagegebrauchsmusters und an den Rechten aus der Anmeldung des Klagepatents hat der Kläger der W. G. & C. K., deren geschäftsführender Gesellschafter er ist, eine ausschließliche Lizenz erteilt.

6Dem Kläger ist im Verlaufe des Berufungsverfahrens ferner das u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent 2 252 XXX erteilt worden, das die Bezeichnung „Rodungsmesser“ trägt. Die diesem europäischen Patent zugrundeliegende Anmeldung wurde am 06.06.2009 unter Inanspruchnahme der Priorität des Klagepatents vom 10.06.2008 eingereicht und am 24.11.2010 veröffentlicht. Der Hinweis auf die Erteilung des EP 2 252 XXX wurde am 25.12.2019 im Patentblatt bekannt gemacht.

7Der erteilte Patentanspruch 1 des Klagepatents lautet wie folgt:

8„Schweißadapter mit Rodungsmesser für Bagger mit einer Befestigungsvorrichtung für den Arm des Baggers an der Oberseite einer Schweißplatte (1), dadurch gekennzeichnet, dass das Rodungsmesser als Haken ausgebildet ist, der aus einem von der Unterseite der Schweißplatte (1) nach unten abstehenden Teil (2) und einem quer zu diesem verlaufenden Teil (3) besteht und der zumindest auf einer Seite über seine ganze Länge quer zur Hakenebene zu einer scharfen Messerkante (4) verjüngt ist.“

9Auf einen u.a. von dem Beklagten eingelegten Einspruch hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Klagepatent – nach Erlass des landgerichtlichen Urteils – mit Beschluss vom 15.12.2015 (Anlage BB 3) widerrufen. Auf die hiergegen eingelegte Beschwerde hat das Bundespatentgericht durch Beschluss vom 11.06.2024 (Az.: 14 W (pat) 14/16; Anlage BB 5) den Beschluss der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes aufgehoben und das Klagepatent beschränkt aufrechterhalten. Der vom Bundespatentgericht eingeschränkt aufrechterhaltende Patentanspruch 1 des Klagepatents lautet wie folgt:

10„Schweißadapter mit Rodungsmesser für Bagger mit einer Befestigungsvorrichtung für den Arm des Baggers an der Oberseite einer Schweißplatte (1), wobei das Rodungsmesser als an der Unterseite der Schweißplatte angeordneter Haken ausgebildet ist, der aus einem von der Unterseite der Schweißplatte (1) nach unten abstehenden Teil (2) und einem quer zu diesem verlaufenden Teil (3) besteht und der zumindest auf einer Seite über seine ganze Länge quer zur Hakenebene zu einer scharfen Messerkante (4) verjüngt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Haken aus zwei Platten (2, 3) gebildet ist, von denen eine als Stichplatte bezeichnete Platte (2), die den nach unten abstehenden Teil bildet, mit einer Kante an der Unterseite der Schweißplatte (1) befestigt ist und eine als Schürfplatte bezeichnete Platte (3), die den quer zu dem nach unten abstehenden Teil verlaufenden Teil bildet, an der Unterkante der Stichplatte (2) quer zu dieser befestigt ist, wobei jeweils zumindest eine Kante von Stichplatte und Schürfplatte auf derselben Seite zur Messerkante (4) verjüngt sind, wobei die Messerkante der Schürfplatte über die Messerkante der Stichplatte vorsteht, und wobei die Stichplatte und die Schürfplatte Schenkel eines „L“ bilden.“

11Wegen des Wortlauts des eingetragenen Schutzanspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters wird auf die Klagegebrauchsmusterschrift verwiesen. Auf einen Löschungsantrag des Beklagten hat die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes mit Beschluss vom 11.03.2013 die Löschung des Klagegebrauchsmusters angeordnet. Die hiergegen gerichtete Beschwerde hat der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts durch Beschluss vom 19.08.2015 (Az.: 35 W (pat) 415/13; Anlage BB 4) zurückgewiesen.

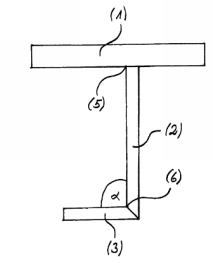

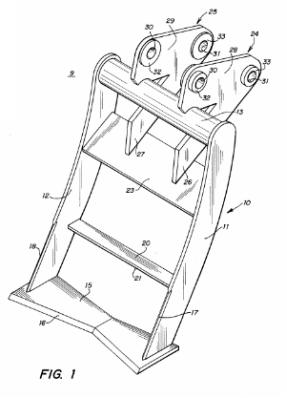

12Die nachstehend wiedergegebenen Figuren 1 bis 3 der Klagepatentschrift zeigen ein Ausführungsbeispiel der Erfindung gemäß dem Klagepatent.

13 ![]()

![]()

![]()

Der Beklagte bot in der Vergangenheit eine als „S.“ bezeichnete Vorrichtung an, die unstreitig sowohl die in dem erteilten Anspruch 1 des Klagepatents als auch die in dem eingetragenen Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters angegebenen Merkmale wortsinngemäß verwirklichte (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform I). Diese Vorrichtung bewarb er am 12.11.2009 im Internet (Anlage K 11).

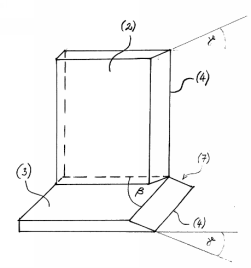

16Der Beklagte vertreibt eine weitere, ebenfalls als „S.“ bezeichnete Vorrichtung, deren Ausgestaltung u.a. aus den vom Kläger in erster Instanz als Anlage K 19 zu den Akten gereichten Abbildungen und einem von der Klägerin als Anlage K 27 überreichten, von der Website www.b.-s..de des Beklagten abrufbaren Katalog (S. 10) hervorgeht (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform II). Die nachfolgend wiedergegebene Abbildung ist diesem Katalog entnommen.

17

Wie diese Abbildung zeigt, sind bei dieser Ausführungsform an der Unterseite einer oberen Schweißplatte, einer mechanische Schnittstelle zu einem Schnellwechsler am distalen Ende eines Baggerarms, zwei nach unten abstehende, näherungsweise vertikale Platten (Seitenschienen) angeordnet. An den Unterkanten dieser Platten und quer zu diesen ist eine V-förmige Platte (Messerplatte) vorgesehen. Jeweils eine Kante jeder vertikalen Platte und der V-förmigen, quer verlaufenden Platte sind zu Messerkanten verjüngt.

19Mit anwaltlichem Schreiben vom 25.09.2009 (Anlage K 12) mahnte der Kläger den Beklagten hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform I wegen wettbewerbswidrigen sklavischen Nachbaus ab, wobei er ihn zugleich auf das aus der dem Klagepatent zugrunde Patentanmeldung abgezweigte Klagegebrauchsmuster hinwies, dessen Eintragung bevorstehe. Dem Vorwurf eines sklavischen Nachbaus trat der Beklagte mit Schreiben vom 02.10.2009 (Anlage K 13) entgegen. Mit weiterem Schreiben vom 21.10.2009 (Anlage K 14) mahnte der Kläger den Beklagten hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform I auch aus dem Klagegebrauchsmuster ab. Der Beklagte lehnte mit Schreiben vom 30.10.2009 (Anlage K 15) wiederum die Abgabe einer Unterlassungserklärung ab, wobei er darauf hinwies, ein solches Anbaugerät schon seit vielen Jahren anzubieten.

20Mit seiner Klage hat der Kläger den Beklagten zunächst aus dem Klagegebrauchsmuster auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung seiner Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Nach der Erteilung des Klagepatents hat er seine Klage hilfsweise auf dieses gestützt. In der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht hat der Kläger sodann erklärt, er stütze seine Anträge nunmehr ausschließlich auf das inzwischen veröffentlichte Klagepatent, und hat seine Klage im Umfang der Ansprüche auf Rechnungslegung und Schadenersatz für die Zeit vor dem 23.09.2010 zurückgenommen.

21Der Kläger hat vor dem Landgericht geltend gemacht: Auch die angegriffene Ausführungsform II entspreche wortsinngemäß der technischen Lehre der Klageschutzrechte und verletze diese. Bei der angegriffenen Ausführungsform II seien lediglich zwei „offene Haken“ an den Hakenenden verbunden. Auch diese Ausbildung ermögliche es, erfindungsgemäß den bereits weitgehend vom Erdreich getrennten, abgelösten Wurzelstock zu unterfahren und abzuheben. Für die Verwirklichung der technischen Lehre des Klagepatents sei es entscheidend, dass die Schürfplatte die Stichplatte nur nach einer Seite und nicht nach beiden Seiten in Form eines „auf den Kopf gestellten T“ fortsetze. Bei der angegriffenen Ausführungsform II sei jeweils nur einer der beiden Haken wirksam, nämlich derjenige, dessen Stichplatte den Wurzelstock senkrecht spanabhebend bearbeite. Die andere Stichplatte hänge frei in der Luft und sei funktionslos.

22Der Beklagte, der Klageabweisung und hilfsweise Aussetzung des Rechtsstreits bis zur rechtskräftigen Erledigung des das Klagepatent betreffenden Einspruchsverfahrens beantragt hat, ist dem entgegengetreten und hat vor dem Landgericht vorgetragen, die technische Lehre des Klagepatents verlange, dass der Haken nur aus zwei Platten, nämlich der Stich- und der Schürfplatte ausgebildet sein dürfe. Erfindungsgemäß sei der Haken bei dieser Ausbildung zwangsläufig einseitig offen; es handele sich um einen sog. offenen Haken. Um die in der Klagepatentschrift beschriebene Hebefunktion verwirklichen zu können, sei die in Anspruch 1 beschriebene einseitig offene Ausgestaltung auch notwendig. Bei einer geschlossenen Ausführungsform, bei der die Schürfplatte von beiden Seiten von einer senkrechten Platte umgeben sei, sei dies nicht möglich. Abgesehen davon sei die technische Lehre des Klagepatents gegenüber dem Stand der Technik nicht schutzfähig.

23Das Landgericht hat der Klage mit Urteil vom 27.01.2011 überwiegend stattgegeben und wie folgt erkannt:

24„I.

25Der Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,-- Euro, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,

26in der Bundesrepublik Deutschland Schweißadapter mit Rodungsmesser für Bagger mit einer Befestigungsvorrichtung für den Arm des Baggers an der Oberseite einer Schweißplatte in Verkehr zu bringen und/oder zu gebrauchen und/oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,

27die dadurch gekennzeichnet sind, dass das Rodungsmesser als Haken ausgebildet ist, der aus einem von der Unterseite der Schweißplatte nach unten abstehenden Teil und einem quer zu diesem verlaufenden Teil besteht und der zumindest auf einer Seite über seine ganze Länge quer zur Hakenebene zu einer scharfen Messerkante verjüngt ist.

28II.

29Der Beklagte wird verurteilt, dem Kläger unter Vorlage eines einheitlichen geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang er die in Ziff. I. bezeichneten Handlungen begangen hat und zwar für die Zeit nach dem 23. Oktober 2010 mit folgenden Angaben:

30a) die einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie die Namen und Anschriften der Abnehmer;

31b) die einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;

32c) die betriebene Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet;

33d) die nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und der erzielte Gewinn,

34wobei dem Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt dem Kläger einem von dem Kläger zu bezeichnenden, ihm gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern der Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, dem Kläger auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.

35III.

36Es wird festgestellt, dass der Beklagte dem Kläger Ersatz des Schadens schuldet, der ihm durch Handlungen gemäß Ziffer I. seit dem 23. Oktober 2010 entstanden ist oder entsteht.

37IV.

38Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.“

39Zur Begründung hat es ausgeführt, dass neben der angegriffenen Ausführungsform I auch die angegriffene Ausführungsform II von der in Anspruch 1 des Klagepatents unter Schutz gestellten technischen Lehre wortsinngemäß Gebrauch mache. Für die Verwirklichung der technischen Lehre des (erteilten) Patentanspruchs 1 sei das Vorhandensein eines offenen, genau aus zwei Teilen bestehenden Hakens nicht erforderlich. Zwar solle der erfindungsgemäße Haken nach dem Anspruchswortlaut aus einem von der Unterseite der Schweißplatte nach unten anstehenden Teil und einem quer zu diesem verlaufenden Teil bestehen. Jedoch bedeute dies unter Berücksichtigung der gebotenen funktionsorientierten Auslegung nicht zwingend, dass das Wort „einem“ als Zahlwort zu lesen sei, so dass der Haken nur aus jeweils einem der genannten Teile bestehen dürfe. Ein derart einschränkendes Verständnis wäre nur geboten, wenn nach der technischen Lehre des Klagepatents die Ausbildung des Hakens ausschließlich aus zwei Teilen und damit die „offene Hakenfunktion“ zu einem nur auf diese Weise zu erreichenden Erfindungsvorteil führen würde. Das sei jedoch nicht der Fall. Auch bei einer Ausgestaltung, wie sie bei der angegriffenen Ausführungsform II verwirklicht sei, ließen sich Wurzelstöcke mit Hilfe eines Baggers in der patentgemäß beschriebenen Weise entfernen. Soweit in der Klagepatentbeschreibung die Möglichkeit des Anhebens des Wurzelstocks mit Hilfe eines „offenen Hakens“ beschrieben werde, handele es sich jedenfalls nicht um einen die Erfindung allgemein kennzeichnenden Vorteil. Vielmehr werde die Möglichkeit des Anhebens lediglich im Zusammenhang mit einem bevorzugten Ausführungsbeispiel beschrieben.

40Wegen weiterer Einzelheiten der Begründung wird auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen.

41Gegen diese Entscheidung hat der Beklagte Berufung eingelegt. In der ersten mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 22.03.2012 hat der Beklagte erklärt, er würde eine gegen die angegriffene Ausführungsform I gerichtete Abmahnung aus dem Klagepatent seit dessen Inkrafttreten nicht mehr beantworten wie in seinen Schreiben vom 02.10.2009 und 30.10.2009, er würde heute erklären, die angegriffene Ausführungsform I werde inzwischen nicht mehr benutzt. Daraufhin haben die Parteien den Rechtsstreit, soweit sich die Klage gegen die angegriffene Ausführungsform I richtet, übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt (Bl. 155a R / 161 GA). Das Berufungsverfahren ist sodann zunächst bis zur erstinstanzlichen Entscheidung über den gegen die Erteilung des Klagepatents eingelegten Einspruch und hiernach bis zur rechtskräftigen Erledigung des Einspruchs(beschwerde)verfahrens ausgesetzt gewesen. Im Verlaufe des (ausgesetzten) Berufungsverfahrens hat der Kläger mit Schriftsatz vom 29.04.2020 den deutschen Teil des EP 2 252 XXX als weiteres Klageschutzrecht in den Rechtsstreit eingeführt. Die diesbezügliche Anschlussberufung hat er mit Schriftsatz vom 10.08.2020 (Bl. 216 GA) zurückgenommen. Nachdem das Klagepatent vom Bundespatentgericht durch Beschluss vom 11.06.2024 beschränkt aufrechterhalten worden ist, macht der Kläger den Patentanspruch 1 des Klagepatents nunmehr in der eingeschränkt aufrechterhaltenen Fassung geltend.

42Mit seiner Berufung verfolgt der Beklagte sein Klageabweisungsbegehren weiter und führt zur Begründung unter Wiederholung und Ergänzung seines erstinstanzlichen Sachvortrags aus:

43Hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform I sei das Landgericht unzutreffend von einer Verletzung des Klagepatent ausgegangen. Der Verletzungsvortrag sei nicht einmal schlüssig gewesen, da es an jedweder Verletzungshandlung von ihm nach Erteilung des Klagepatents fehle; sämtlicher Vortrag des Klägers beziehe sich auf eine Zeit vor Erteilung des Klagepatents. Die angegriffene Ausführungsform I habe er vor September 2010 aus dem Programm genommen; nach Erteilung des Klagepatents habe er keine entsprechenden Benutzungshandlungen mehr begangen. Er – der Beklagte – habe den Hinweis des Landgerichts in der mündlichen Verhandlung, nach Rücknahme der auf das Klagegebrauchsmuster gestützten Klage sei nur noch über die angegriffene Ausführungsform II zu verhandeln, dahin verstanden, dass auch das Landgericht der Meinung gewesen sei, die angegriffene Ausführungsform I verletze das Klagepatent nicht.

44Die angegriffene Ausführungsform II verkörpere entgegen der Auffassung des Landgerichts keinen zweiteiligen Haken, sondern entspreche einem einfachen konischen Baggertieflöffel ohne Rücken. Das Klagepatent schütze demgegenüber eine einseitig offene Vorrichtung mit L-förmigem Profil, wogegen die angegriffene Vorrichtung im Profil einem „O“ bzw. einem geschlossenen Rechteck entspreche. Die angegriffene Ausführungsform II könne nicht, wie für das Klagepatent wesentlich, mit der Schürfplatte unter den Wurzelstock fahren, um diese in der erfindungsgemäßen Weise anzuheben; die seitlichen Stichplatten verhinderten diese Einsatzmöglichkeit. Die angegriffene Ausführungsform II sehe keine (offene) Schürfplatte vor, die der Gabel eines Gabelstaplers vergleichbar sei. Ihre vermeintliche Schürfplatte sei von beiden Seiten durch – vom Kläger als Stichplatten bezeichnete – Abstützungen begrenzt, die es nicht zuließen, dass die Platte unter einen Wurzelstock gefahren werden könne.

45Nach der Einschränkung des Klagepatents im Einspruchsbeschwerdeverfahren hat der Beklagte außerdem geltend gemacht:

46Es sei bereits fraglich, ob bei der angegriffenen Ausführungsform II die beiden senkrecht nach unten parallel zueinander verlaufenden Platten „Stichplatten“ im Sinne des Klagepatentes seien. Vergleichbares gelte für das unterhalb dieser vertikal verlaufenden Seitenschienen vorgesehene V-förmige Messer. Jedenfalls bildeten die vertikal verlaufenden Schienen und die unterhalb angeordnete Messerplatte keine Schenkel eines „L“, sondern seien kastenförmig. Die angegriffene Ausführungsform II weise damit keine L-förmige Anordnung von Stich- und Schürfplatte auf. Sie sei vielmehr identisch ausgestaltet zu der in der US 5,490,XXX (D9) offenbarten Ausführung, die nach den Ausführungen des Bundespatentgerichts keine L-förmige Anordnung von Stich- und Schürfplatte aufweise. Darüber hinaus sei das neu hinzugekommene Merkmal nicht verwirklicht, wonach die Messerkante der Schürfplatte über die Messerkante der Stichplatte vorstehe. Der Fachmann versteht diese Vorgabe so, dass nicht nur ein Teil der Messerkante der Schürfplatte über die Messerkante der Stichplatte vorstehen müsse, sondern die gesamte Messerkante der Schürfplatte. Die angegriffene Ausführungsform II weise jedoch eine V-förmige Messerkante auf. Diese stehe nicht über die gesamte Länge der Messerkante über die Messerkante der Stichplatte hervor, der mittige Abschnitt stehe gerade nicht hervor.

47Der Beklagte beantragt (Bl. 431 GA),

48das angefochtene Urteil abzuändern und die (verbliebene) Klage abzuweisen.

49Der Kläger beantragt sinngemäß (vgl. Bl. 314-315 und Bl. 431 GA),

50die Berufung zurückzuweisen mit der Maßgabe, dass der Urteilstenor zu I. des landgerichtlichen Urteils, auf den die Urteilsaussprüche zu II. und III. rückbezogen sind, an die Fassung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents angepasst werden soll, die dieser im Einspruchsverfahren durch das Urteil des Bundespatentgerichts vom 11.06.2024 erlangt hat.

51Er verteidigt das angefochtene Urteil mit der Maßgabe, dass er den Patentanspruch 1 nunmehr in der vom Bundespatentgericht im Einspruchsbeschwerdeverfahren eingeschränkt aufrechterhaltenen Fassung geltend macht, und tritt dem Vorbringen des Beklagten unter Wiederholung und Ergänzung seines erstinstanzlichen Vortrages wie folgt entgegen:

52Das Wort „Haken“ stelle lediglich eine Benennung oder Umschreibung der geometrischen Gestalt des Rodungsmessers, nämlich der Anordnung der vertikalen Stichplatte

53und der horizontalen Schürfplatte dar. Dass der Haken im Ausführungsbeispiel des Klagepatents „offen“ sei, habe keine Auswirkung auf die Hauptanwendung und die Wirkung des Rodungsmessers, sei also funktional unerheblich. Funktional bedeutend seien lediglich die Messerkanten an Stichplatte und Schürfplatte und deren räumliche Anordnung. Daher verwirkliche auch die symmetrisch verdoppelte Ausführungsform II die unter Schutz gestellte technische Lehre wortsinngemäß. Auch diese könne einen Wurzelstock wie eine Baggerschaufel untergraben. Erfindungswesentlich sei aber nicht dies, sondern die gleichzeitig vertikale und horizontale spanabhebende Bearbeitung des Wurzelstocks.

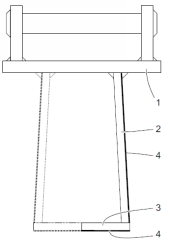

54Die angegriffene Ausführungsform II mache nicht nur von der Lehre des erteilten Patentanspruchs 1, sondern auch von der Lehre des im Einspruchsbeschwerdeverfahren aufrechterhaltenen Anspruchs 1 wortsinngemäß Gebrauch. Die hinzugekommenen Merkmale änderten nichts an der rein geometrischen Auslegung des Worts „Haken“ und schlössen die symmetrische Verdoppelung ebenfalls nicht aus. Gemäß dem nun geltenden Anspruch 1 sei das angegriffene Rodungsmesser nicht nur als Haken, sondern als an der Unterseite der Schweißplatte angeordneter Haken ausgebildet. Ferner sei der Haken aus zwei Platten gebildet. Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 schließe in keiner Weise aus, dass an der beanspruchten Vorrichtung zwei Rodungsmesser und zwei Haken vorgesehen und diese beiden Haken jeweils aus zwei Platten gebildet seien. Auch die in der nachfolgend eingeblendeten Zeichnung dargestellte angegriffene Ausführungsform II weise ein als Haken ausgebildetes Rodungsmesser aus zwei Platten (2, 3), nämlich einer der beiden vertikalen Stichplatten und der horizontalen Schürfplatte (oder deren an die Stichplatte anschließenden Hälfte) auf.

55

Dass ferner ein zweites, spiegelsymmetrisch angeordnetes und als weiterer Haken aus zwei Platten, nämlich der anderen Stichplatte und der horizontalen Schürfplatte (oder deren an die andere Stichplatte anschließenden Hälfte) ausgebildetes Rodungsmesser vorliege, sei durch Anspruch 1 nicht ausgeschlossen. Bei der angegriffenen Ausführungsform II sei eine der beiden den Haken bildenden Platten im Wesentlichen vertikal, also nach unten abstehend mit einer Kante an der Unterseite der Schweißplatte befestigt. Diese nach unten abstehende Platte sei die patentgemäße „Stichplatte“. Eine der beiden den Haken bildenden Platten sei horizontal, also quer zu der Stichplatte an der Unterkante der Stichplatte und quer zu dieser befestigt. Diese quer angeordnete Platte sei die patentgemäße „Schürfplatte“. Die Kanten aller drei Platten seien zur Messerkante verjüngt. Die Messerkante der horizontalen Schürfplatte stehe über die Messerkante der vertikalen Stichplatte vor. Gemäß dem nun geltenden Patentanspruch 1 bildeten die Stichplatte und die Schürfplatte auch Schenkel eines „L“. Denn auch bei der angegriffenen Ausführungsform II seien jeweils eine vertikale Stichplatte und die horizontale Schürfplatte in L-Form angeordnet, bildeten also Schenkel eines „L“.

57Die angegriffene Ausführungsform II weise zwei symmetrisch angeordnete, jeweils L-förmig ausgebildete Stich- und Schürfplatten auf. Diese Ausgestaltung verwirkliche die neu hinzugekommenen Merkmale. Aus den tragenden Entscheidungsgründen des Bundespatentgerichts, die mit zur Auslegung heranzuziehen seien, lasse sich nichts anderes ableiten. Entgegen der Behauptung des Beklagten entspreche die angegriffene Ausführungsform II nicht der in Figur 1 der D9 gezeigten Ausgestaltung.

58Die angegriffene Ausführungsform I habe das Klagepatent ebenfalls verletzt, insoweit bestehe zumindest die Gefahr weiterer Rechtsverletzungen. Die Internetwerbung vom 12.11.2009 stamme aus der Zeit nach der Eintragung des Klagegebrauchsmusters; auch habe der Beklagte, nachdem ihm die Eintragungsurkunde übersandt worden sei, unter dem 30.10.2009 (Anlage K 15) geantwortet, er sei zur Herstellung und zum Vertrieb der angegriffene Ausführungsform I berechtigt; diese Berühmung habe er nicht aufgegeben. Eine Verletzung des Klagepatents liege auch darin, dass der Beklagte nicht erklärt habe, er habe die angegriffene Ausführungsform I nicht mehr hergestellt und auch keine Exemplare der angegriffenen Ausführungsform I mehr in Besitz gehabt.

59Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

60II.

61Die zulässige Berufung des Beklagten hat Erfolg. Mit der angegriffenen Ausführungsform II macht der Beklagte von der technischen Lehre des Patentanspruchs 1 des Klagepatents in der nunmehr geltend gemachten Fassung des Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 11.06.2024 (Anlage BB 5) keinen Gebrauch. Soweit die Parteien den Rechtsstreit in der Hauptsache in der Berufungsinstanz hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform I übereinstimmend für erledigt erklärt haben, sind dem Kläger die diesbezüglichen Kosten aufzuerlegen.

62A.

63Das Klagepatent betrifft mit seinem Patentanspruch 1 einen Schweißadapter mit Rodungsmesser.

64Wie die Klagepatentschrift einleitend ausführt (Abs. [0002]; die nachfolgenden Bezugnahmen betreffen jeweils die Klagepatentschrift), müssen insbesondere in Parkanlagen und im innerstädtischen Bereich Stumpf und Wurzeln gefällter Bäume (Wurzelstöcke) entfernt werden, damit die Oberfläche planiert und wieder bepflanzt werden kann; im Pflanzbereich verbleibende Wurzeln wirken sich biologisch ungünstig auf das Wachstum der neuen Bäume aus.

65Nach den Angaben der Klagepatentschrift werden Wurzelstücke im Stand der Technik weggefräst. An den bisher hierzu verwendeten Wurzelstockfräsen wird in der Klagepatentschrift als nachteilig beanstandet, sie seien teuer, ihre Frästiefe sei durch den Radius der Frästrommel begrenzt, und der Aushub sei ein Gemisch aus Erde und Holzsplittern (Abs. [0003]).

66Wie die Klagepatentschrift einleitend weiter ausführt, ist eine andere Lösung aus der DE 936 XXX (Anlage K 7) bekannt, bei der es sich um einen „Rodehaken“ bzw. „Rodezahn“ handelt. Diese in der Regel als „Reißzahn“ bezeichnete Vorrichtung wird mit Hilfe eines Löffelbaggerarms unter den Baumstumpf geführt und dann nach oben bewegt, so dass der Baumstumpf herausgerissen wird. Dazu müssten jedoch sehr schwere Bagger eingesetzt werden, weil die zum Ausreißen des Baumstumpfes benötigten Kräfte sehr hoch seien (Abs. [0004] und [0005]).

67Zur Vermeidung dieses Nachteils wird in der DE 1 940 XXX (Anlage K 8) vorgeschlagen, den Reißzahn drehend unter den Baumstumpf zu schieben, bis sich der Baggerarm auf dem Boden aufstützt und der Baumstumpf dann durch die weitere Drehung des Reißzahns aus dem Erdreich herausgerissen wird. Diese Lösung hat sich nach den Angaben der Klagepatentschrift jedoch nicht durchgesetzt (Abs. [0005]).

68Schließlich ist aus der DD 242 XXX (Anlage K 6) eine Vorrichtung zum Spalten von Baumstümpfen mit zwei Schneidelementen vergleichbar einer Zange oder Schere bekannt, die beide den Baumstumpf umfassen, sich schließen und auf diese Weise den Baumstumpf zerschneiden bzw. spalten. Daran wird als nachteilig bezeichnet, dass die zum Spalten benötigten Kräfte über eine hydraulische Mechanik aufgebracht werden müssten, die aufgrund der hohen Kräfte sehr aufwendig angelegt sein müsse (Abs. [0006]).

69Vor diesem Hintergrund hat es sich das Klagepatent zur Aufgabe gemacht, ein preisgünstiges Gerät zur Beseitigung auch tiefgehender Wurzelstöcke bereitzustellen, dass die Holzteile weitgehend unvermengt mit dem Erdreich abräumen kann (Abs. [0007]; BPatG, Beschl. v. 11.06.2024 (Az.: 14 W (pat) 14/16) [nachfolgend nur: Beschwerdeentscheidung], Anlage BB 5, S. 10).

70Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt Patentanspruch 1 des Klagepatentes in der Fassung, die dieser im Einspruchs(beschwerde)verfahren durch den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 11.06.2024 erlangt hat, eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:

711. Schweißadapter mit Rodungsmesser für Bagger

721.1 mit einer Befestigungsvorrichtung für den Arm des Baggers an der Oberseite einer Schweißplatte (1).

732. Das Rodungsmesser ist als an der Unterseite der Schweißplatte (1) angeordneter Haken ausgebildet.

743. Der Haken

753.1 besteht aus

763.1.1 einem von der Unterseite der Schweißplatte (1) nach unten abstehenden Teil (2) und

773.1.2 einem quer zu diesem verlaufenden Teil (3);

783.2 ist zumindest auf einer Seite über seine ganze Länge quer zur Hakenebene zu einer scharfen Messerkante (4) verjüngt;

793.3 ist aus zwei Platten (2, 3) gebildet, von denen

803.3.1 eine als Stichplatte bezeichnete Platte (2), die den nach unten abstehenden Teil (2) bildet, mit einer Kante an der Unterseite der Schweißplatte (1) befestigt ist,

813.3.2 eine als Schürfplatte bezeichnete Platte (3), die den quer zu dem nach unten abstehenden Teil (2) verlaufenden Teil (3) bildet, an der Unterkante der Stichplatte (2) quer zu dieser befestigt ist.

824. Jeweils zumindest eine Kante von Stichplatte (2) und Schürfplatte (3) sind auf derselben Seite zur Messerkante (4) verjüngt.

835. Die Messerkante (4) der Schürfplatte (3) steht über die Messerkante (4) der Stichplatte (2) vor.

846. Die Stichplatte (2) und die Schürfplatte (3) bilden Schenkel eines „L“.

85Eine Vorrichtung mit den vorbezeichneten Merkmalen kann nach den Ausführungen der Klagepatentschrift (Abs. [0012]) mit Hilfe eines Baggers Wurzelstöcke in der Weise entfernen, dass die Stichplatte das Holz des Stumpfes mit den etwa senkrecht verlaufenden Fasern spaltet bzw. abschabt und zugleich die Schürfplatte die stammnahen Wurzelteile ebenfalls etwa entlang der Faser abschabt bzw. spaltet. Ist jeweils nur eine Kante von Stich- und Schürfplatte als Messerkante ausgebildet, bezeichnet es die Klagepatentschrift als zweckmäßig, diese zum Bagger hin zeigend anzuordnen; das soll die Möglichkeit schaffen, den Arm des Baggers wie beim Schaufelbagger bewegen zu können, ihn nämlich den Arbeitszyklus gestreckt beginnen, sich kreisförmig nach unten bewegen und diese Bewegung zurück zum Bagger hin fortsetzen zu lassen, wobei die Messerkanten das Material des Wurzelstocks in der vorbeschriebenen Weise spalten bzw. schneiden (Abs. [0018]). Besonders vorteilhaft ist nach den Erläuterungen der Klagepatentschrift die Zuordnung von Schürfplatte zur Stichplatte in der Weise, dass die Messerkante der Schürfplatte über die Messerkante der Stichplatte vorsteht (Merkmal 5). Diese Anordnung bewirkt, dass beide Kanten nicht wie eine einheitliche Kante auf den Wurzelstock auftreffen mit der Folge, dass der Bagger dann sofort einen großen Widerstand überwinden muss. Vielmehr gräbt sich dann die Messerkante der Schürfplatte zuerst in den Wurzelstock ein und danach die Messerkante der Stichplatte (Abs. [0019]).

86Dieses vorausgeschickt, bedürfen im Hinblick auf den Streit der Parteien der Begriff „Haken“ und die diesen betreffenden Merkmale 3 bis 6 näherer Erläuterung.

871.Der unter Schutz gestellte Schweißadapter weist ein Rodungsmesser auf, welches erfindungsgemäß als an der Unterseite der Schweißplatte angeordneter „Haken“ ausgebildet ist (Merkmal 2). Der „Haken“ wird in den weiteren Anspruchsmerkmalen näher beschrieben. Er besteht aus einem von der Unterseite der Schweißplatte nach unten abstehenden Teil sowie einem quer zu diesem verlaufenden Teil (Merkmalsgruppe 3.1) und ist zumindest auf einer Seite über seine ganze Länge quer zur Hakenebene zu einer scharfen Messerkante (4) verjüngt (Merkmal 3.2). Die in den Merkmalen 3.1.1 und 3.1.2 angesprochenen Teile, aus denen der Haken besteht, werden in der Merkmalsgruppe 3.3 weiter beschrieben. Gemäß Merkmal 3.3 wird der Haken von zwei Platten gebildet. Eine dieser beiden Platten, welche als Stichplatte bezeichnet wird, bildet den nach unten abstehenden Teil (2), wobei diese Platte (2) mit einer Kante an der Unterseite der Schweißplatte befestigt ist (Merkmal 3.3.1). Die andere der beiden Platten, welche als Schürfplatte bezeichnet wird, bildet den quer zu dem nach unten abstehenden Teil (2) verlaufenden Teil (3), wobei diese Platte (3) an der Unterkante der Stichplatte (2) quer zu dieser befestigt ist (Merkmal 3.3.1). Die Stichplatte (2) und die Schürfplatte (3) bilden hierbei Schenkel eines „L“ (Merkmal 6). Jeweils zumindest eine Kante von Stichplatte (2) und Schürfplatte (3) sind auf derselben Seite zur Messerkante (4) verjüngt (Merkmal 4). Die Messerkante (4) der Schürfplatte (3) steht außerdem über die Messerkante (4) der Stichplatte (3) vor (Merkmal 5).

88Der im Einspruchsbeschwerdeverfahren geänderte Patentanspruch 1 beschreibt damit in den Merkmalen 3 bis 6, wie der patentgemäße Haken auszusehen hat bzw. wie dieser aufgebaut ist. Wie sich aus der neu hinzugekommenen Merkmalsgruppe 3.3 ergibt, wird der – aus einem von der Unterseite der Schweißplatte nach unten abstehenden Teil und einem quer zu diesem verlaufenden Teil bestehende – Haken von „zwei“ Platten gebildet. Die eine dieser beiden Platten, die sog. Stichplatte (2), bildet den nach unten abstehende Teil (2) und ist mit einer Kante an der Unterseite der Schweißplatte befestigt. Die andere Platte, die sog. Schürfplatte (3), bildet den quer zu dem nach unten abstehenden Teil (Stichplatte) verlaufenden Teil (3) und ist an der Unterkante der Stichplatte quer zu dieser befestigt. Es gibt damit einen (einzigen) nach unten abstehenden Teil und einen (einzigen) quer zu diesem verlaufenden Teil, wobei der nach unten abstehenden Teil von der Stichplatte gebildet wird bzw. dieser die Stichplatte ist und der querverlaufende Teil von der Schürfplatte gebildet wird bzw. dieser die Schürfplatte ist (vgl. dazu, dass unter dem im Oberbegriff von Patentanspruch 1 genannten „Teil“ die Stichplatte bzw. Schürfplatte zu verstehen ist, auch BPatG, Beschwerdeentscheidung, S. 12, 14, 18). Gemäß dem ebenfalls neu hinzugekommenen Merkmal 6 bilden die Stichplatte (2) und die Schürfplatte (3) Schenkel eines „L“, woraus sich ergibt, dass der patentgemäße Haken L-förmig ausgestaltet ist, wie dies – beispielhaft – auch in den Figuren 1 bis 3 der Klagepatentschrift gezeigt ist. Da der Haken von zwei Platten gebildet wird, kann es sich hierbei nur um eine typische L-Form, d.h. ein „offenes“ L-Profil handeln. Ein U-förmig ausgestaltetes Rodungsmesser fällt demgegenüber nicht unter den Wortsinn des geänderten Patentanspruchs 1.

892.Zwar mag, was vorliegend keiner Vertiefung bedarf, der Begriff „Haken“ bzw. das Merkmal 3 nicht nur L- und T-förmige Haken umfassen. Auch mag nach dem erteilten Patentanspruch 1 das Vorhandensein eines offenen, genau aus zwei Teilen bestehenden Hakens nicht zwingend erforderlich gewesen sein. Insbesondere mag – was zugunsten des Klägers unterstellt werden kann – die Vorgabe der bereits im erteilten Anspruch 1 enthaltenen Merkmale 3.1.1 und 3.1.2, jeweils ein von der Schweißplatte nach unten abstehendes Teil und ein quer dazu verlaufendes Teil vorzusehen, bislang nicht als Zahlwort, sondern in beiden Fällen als unbestimmter Artikel zu lesen gewesen sein. Für den im Einspruchsbeschwerdeverfahren geänderten Patentanspruch 1 gilt dies jedoch nicht, nachdem der Haken danach aus „zwei“ Platten gebildet wird und vorgegeben wird, dass diese zwei Platten – die Stichplatte (2) und die Schürfplatte (3) – Schenkel eines „L“ bilden. Für den Fachmann ergibt sich hieraus, dass der patentgemäße Haken L-förmig ausgestaltet ist, also eine L-Form hat (vgl. auch BPatG, Beschwerdeentscheidung, S. 19 unten, S. 24, S. 25, S. 26). Da der L-förmige Haken von zwei Platten gebildet wird, ist er zu einer Seite offen.

90Ein U-förmiges Rodungsmesser, dass aus zwei von der Unterseite der Schweißplatte jeweils nach unten abstehenden Teilen, nämlich zwei Stichplatten, und einem quer zwischen diesen beiden Teilen verlaufenden Teil, nämlich einer Schürfplatte, besteht, entspricht diesen Vorgaben nicht. Zwar mag auch ein so ausgebildetes Rodungsmesser als „Haken“ im Sinne des Merkmals 3 angesehen werden können. Ein solcher Haken wird aber nicht von zwei Platten (Merkmal 3.3), sondern von drei Platten gebildet und ein solcher Haken besitzt auch keine L-Form (Merkmal 6), sondern eine U-Form. Der Fachmann unterscheidet eine solche U-Form von einer L-Form, wie sie von Patentanspruch 1 gefordert wird. Dass ein U-förmiger Haken gedanklich halbiert werden kann, macht aus ihm keinen L-förmigen Haken bzw. keine zwei L-förmigen Haken. Entsprechendes gilt für die Erwägung, bei einem U-förmigen Haken könne ein vertikaler Schenkel des „U“ gedanklich weggelassen werden. Entscheidend ist die tatsächliche körperliche Ausgestaltung des Hakens. Hinsichtlich dieser macht der Patentanspruch klare Vorgaben.

913.

92Ein anderes Verständnis ist nicht unter funktionalen Gesichtspunkten gerechtfertigt.

93a)

94Zwar kann, wie die angegriffene Ausführungsform zeigt, auch eine derartige Ausführungsform in einer Weise eingesetzt werden, die es erlaubt, mit Hilfe eines Baggers Wurzelstöcke dergestalt zu entfernen, dass eine der beiden Stichplatten das Holz des Stumpfes mit den etwa senkrecht verlaufenden Fasern bearbeitet und die Schürfplatte zugleich die stammnahen Wurzelteile ebenfalls etwa entlang ihrer Fasern schneidet bzw. spaltet, wie dies in Absatz [0012] der Klagepatentschrift beschrieben ist. Das rechtfertigt indes keine anderweitige Auslegung des Patentanspruchs 1.

95Merkmale und Begriffe des Patentanspruchs sind zwar regelmäßig so zu deuten, wie dies angesichts der ihnen nach dem offenbarten Erfindungsgedanken zugedachten technischen Funktion angemessen ist (vgl. BGH, GRUR 1999, 909 – Spannschraube; GRUR 2009, 655 – Trägerplatte; BGH, GRUR 2024, 1523 – Waage; GRUR 2024, 1515 Rn. 35 – Stereofotogrammetrie; Senat, Urt. v. 24.05.2024 – I-2 U 67/23, GRUR-RS 2024, 16189 Rn. 64 – Kinderreisesitzbasis, m.w.N.). Die gebotene funktionale Betrachtung darf bei räumlich-körperlich definierten Merkmalen aber nicht dazu führen, dass ihr Inhalt auf die bloße Funktion reduziert und das Merkmal in einem Sinne interpretiert wird, der mit der räumlich-körperlichen Ausgestaltung, wie sie dem Merkmal eigen ist, nicht mehr in Übereinstimmung steht (vgl. BGH, GRUR 2016, 921 Rn. 30 ff. – Pemetrexed; Senat, Urt. v. 04.04.2024 – I-2 U 72/23, GRUR-RS 2024, 7750 Rn. 58 – Spanabhebendes Werkzeug; Urt. v. 14.11.2024 – I-2 U 17/24, GRUR-RS 2024, 33121 Rn. 101 – Spenderteil, jeweils m.w.N.). Anderenfalls würde die Grenze zwischen wortsinngemäßer und äquivalenter Benutzung aufgelöst, die indes schon wegen der Zulässigkeit des Formstein-Einwands nur bei einer äquivalenten Benutzung beachtlich ist (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2014, 185, 188 – WC-Sitzgelenk). So verhält es sich auch hier. Denn aus dem geänderten Patentanspruch 1 ergibt sich unmissverständlich, dass der erfindungsgemäße Haken (nur) aus zwei Platten (aus einer Stichplatte und einer Schürfplatte) besteht und eine L-Form – und damit keine U-Form – hat.

96b)Soweit der Kläger geltend macht, es sei funktional irrelevant, ob ein Werkzeug eine einzige vertikale Stichplatte oder auch eine zweite vertikale Stichplatte aufweise, weil bei einem sinnvollen Abtrag eines Wurzelstocks immer „eines der beiden L“ nicht im Einsatz sein werde, rechtfertigt dies keine anderweitige Auslegung. Denn eine solche Handhabung der Vorrichtung ändert nichts daran, dass bei dieser das Rodungsmesser keine vom Patentanspruch geforderte L-Form, sondern eine U-Form hat.

97Unter Zugrundelegung des Vortrags des Klägers muss bei einer U-förmigen Ausgestaltung mit zwei vertikalen Stichplatten im Übrigen darauf geachtet werden, dass beide Stichplatten, also die beiden vertikalen Schenkel des „U“ nicht gleichzeitig in den Wurzelstock eindringen. Denn ein gleichzeitiges Eindringen setze – so der Kläger – eine starke Kompression des Holzes zwischen den vertikalen Stichplatten voraus, was das Holz aber nicht mit sich machen lasse. Es erfordere ein Vielfaches der Kraft, die zum vertikalen Spalten von Holz mit nur einer vertikalen Stichplatte erforderlich sei. Dieses vom Kläger angesprochene Problem stellt sich bei einem L-förmigen Haken, der nur über eine (einzige) Stichplatte verfügt, nicht. Der Beklagte ist dem diesbezüglichen Vortrag des Klägers zwar entgegengetreten. Sein Vorbringen dürfte allerdings so zu verstehen sein, dass ein entsprechendes Abtragen des Wurzelstockes im Falle einer U-Form ein V-förmig ausgebildetes Messer erfordert. Bei einem L-förmigen Haken bedarf es einer solchen speziellen Ausgestaltung der Schürfplatte nicht.

984.Die vom Patentanspruch 1 geforderte L-förmige Anordnung von Stich- und Schürfplatte hat zudem einen bestimmten (weiteren) technischen Grund, der sich unmittelbar aus der Klagepatentschrift selbst ergibt.

99In der Klagepatentbeschreibung wird darauf hingewiesen, dass die Stichplatte (2) zweckmäßig senkrecht auf der Schweißplatte (1) steht und die Schürfplatte (3) senkrecht auf der Stichplatte (Abs. [0015]). Eine solche Ausgestaltung ist Gegenstand des Unteranspruchs 2. In der Klagepatentbeschreibung (Abs. [0016]) wird ferner betont, dass ein exakter rechter Winkel für die Brauchbarkeit des Geräts keine Voraussetzung ist und dass es besonders vorteilhaft ist, wenn zwischen Stichplatte (2) und Schweißplatte (1) ein rechter Winkel und zwischen Schürfplatte (3) und Stichplatte (2) ein Winkel ist, der um höchstens etwa 10 Grad vom rechten Winkel in der Weise abweicht, dass Stichplatte und Schürfplatte „nach Art eines offenen Hakens“ einander zugeordnet sind. Die Klagepatentschrift führt in diesem Zusammenhang aus, dass mit einer solchen Anordnung die Funktionstauglichkeit der Vorrichtung bei einer bestimmten Anwendung verbessert wird, nämlich beim Ausheben des Wurzelstockes. Ist ein Wurzelstock bereits weitgehend abgearbeitet und sind die Wurzeln am Rand einer beabsichtigten Aushubgruppe bereits abgeschnitten, kann nach den Angaben der Klagepatentschrift mit dem Bagger unter den auf diese Weise weitgehend schon vom Erdreich gelösten Wurzelstock gefahren werden und dieser mit dem (L-förmigen) Haken, den Stichplatte und Schürfplatte bilden, insgesamt ausgehoben werden. Dem liegt ersichtlich die Annahme zugrunde, dass das Anheben des Wurzelstockes mit der Schürfplatte erfolgt, die zu diesem Zwecke – wie die Gabel eines Gabelstaplers oder die Schaufel eines Baggers – unter den Wurzelstock gefahren wird. Voraussetzung dafür, dass die Schürfplatte unter einen Wurzelstock gefahren werden kann, ist ein „offener Haken“. Demgegenüber kann zum Beispiel bei einem U-förmigen Haken aufgrund der auf beiden Seiten vorgesehenen Begrenzungen in Gestalt der nach unten abstehenden Stichplatten die Schürfplatte nicht derart unter einen Wurzelstock gefahren werden, um diesen anzuheben.

100Wie bereits ausgeführt, beschreibt der geänderte Patentanspruch 1 das Rodungsmesser als einen L-förmigen Haken, welcher zu einer – der der Stichplatte gegenüberliegenden Seite – offen ist. Diese Ausgestaltung ermöglicht die in Absatz [0016] der Patentbeschreibung erwähnte Anwendung der Vorrichtung. Zwar verlangt Patentanspruch 1 nicht, dass – wie in dieser Beschreibungsstelle beschrieben – die Stichplatte senkrecht auf der Schweißplatte angeordnet ist und dass der Winkel zwischen Stichplatte und Schürfplatte kleiner als 90 Grad und größer als 80 Grad ist. Eine solche Anordnung verbessert die Funktionstauglichkeit der Vorrichtung bei der in Absatz [0016] beschriebenen Anwendung aber nur. Die in Rede stehende Anwendung als solche erfordert ein Rodungsmesser mit einem offenen L-Profil.

1015.In dem vorstehenden Verständnis, wonach der im Einspruchsbeschwerdeverfahren geänderte Patentanspruch eine L-förmige Anordnung von Schürfplatte und Schüttplatte verlangt und ein U-förmiges Werkzeug dieser Vorgabe nicht entspricht, sieht sich der Senat durch die vorliegende Einspruchsbeschwerdeentscheidung des Bundespatentgerichts bestätigt.

102a)

103Den Ausführungen des Bundespatentgerichts ist zunächst zu entnehmen, dass der geänderte Patentanspruch 1 auch nach Auffassung des Bundespatentgerichts zwingend einen L-förmigen Haken verlangt (vgl. z.B. Beschwerdeentscheidung, S. 19, 23, 24), wohingegen z.B. ein Werkzeug mit einem auf dem Kopf stehenden „T“ nicht patentgemäß ist (vgl. Beschwerdeentscheidung, S. 24).

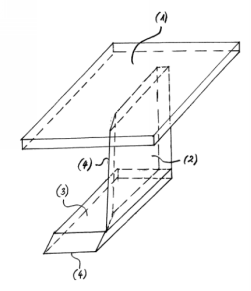

104Das Bundespatentgericht hat ferner angenommen, dass die US 5 490 XXX (D9), deren Figur 1 nachstehend wiedergegeben wird, das Merkmal 6 (Merkmal 1.1.8 gemäß der Merkmalsgliederung des BPatG) nicht offenbart.

105

Die D9 betrifft ein Wurzelrodungsgerät (9), welches zur Montage am Arm eines Baggers vorgesehen ist. Das Werkzeug selbst ist im Wesentlichen aus einer Trägerplatte (23) aufgebaut, an deren seitlichen Kanten bogenförmige, vertikal verlaufende Seitenschienen („side rails“; 11, 12) angebracht sind, deren Vorderkanten an ihrem unteren Ende als angeschrägte Messerkanten („bevelled lower edges“; 17, 18) ausgestaltet sind. An der Unterseite der Seitenschienen (11, 12) ist ein V-förmiges, quer zu den Seitenschienen (11, 12) verlaufendes Messer („blade“; 15) angebracht (BPatG, Beschwerdeentscheidung, S. 25), wobei die Schneidkante („leading edge“; 16) dieses Messers (15) über die Messerkanten (17, 18) der Seitenschienen (11, 12) vorsteht.

107Das Bundespatentgericht hat in der in Figur 1 der D9 gezeigten Ausführung keine den Vorgaben des Merkmals 6 entsprechende Ausgestaltung erblickt. Es hat das dort gezeigte Werkzeug wie vorstehend beschrieben, wobei es allerdings – abweichend von der Beschreibung gemäß dem letzten Satz des vorstehenden Absatzes – ausgeführt hat, dass an der Unterseite der Seitenschienen (11, 12) ein V-förmiges, quer zu den Seitenschienen verlaufendes Messer (15) angebracht ist, „dessen Schneidkante 16 ... über die Seitenschienen 11/12 vorsteht“ (Beschwerdeentscheidung, S. 25). Im Anschluss hieran heißt es in der Entscheidung des Bundespatentgerichts (S. 25):

108„... Eine Abweichung von diesem grundlegenden Aufbau ist in Druckschrift D9 nicht vorgesehen (vgl. D9, Patentanspruch 1). Damit mag diese Druckschrift zwar eine vorgeschobene Schürfplatte im Sinne des patentgemäßen Merkmals 1.1.7 nahelegen. Eine gleichzeitige Anregung für die L-förmige Anordnung von Schürfplatte und Stichplatte entsprechend dem Merkmal 1.1.8 findet sich dort dagegen aber nicht.“

109Nach der Auffassung des Bundespatentgerichts entspricht die in Figur 1 der D9 gezeigte Ausgestaltung mit zwei vertikalen Seitenschienen (11, 12) und einem quer zu diesen verlaufenden (V-förmigen) Messer (15) damit nicht den Vorgaben des Merkmals 6.

110Das Bundespatentgericht hat sich ferner mit dem vom Beklagten im Einspruchsbeschwerdeverfahren vorgebrachten Argument befasst, der Gegenstand des Klagepatents beruhe im Hinblick auf die D9 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil sich, wenn das in Figur 1 der D9 gezeigte Rodungsmesser („Doppelhaken“) gedanklich halbiert werde, daraus zwei L-förmige, einfach aufgebaute Haken ergäben, bei denen die Messerkante der Schürfplatte überstehe (vgl. Beschwerdeentscheidung, S. 8). Hierzu hat es ausgeführt (Beschwerdeentscheidung, S. 25/26):

111„Der Einsprechende vertritt im Zusammenhang mit der Druckschrift D9 die Auffassung, dass der Fachmann die darin gezeigte Schürfplatte 15 gedanklich halbiere, um den Aufbau des Geräts zu vereinfachen. So gelange er in naheliegender Weise zu einem Werkzeug, welches nicht nur eine überstehende Schürfplatte, sondern auch L-förmig angeordnete Stich- und Schürfplatten aufweise.

112Hiergegen spricht die Tatsache, dass sich in der Druckschrift D9 für derartige Überlegungen kein Anhaltspunkt findet, so dass allein mit der Druckschrift D9 ein Naheliegen der patentgemäßen Merkmalskombination 1.1.7 und 1.1.8 nicht begründet werden kann.“

113Der Senat versteht die Ausführungen des Bundespatentgerichts im Zusammenhang dahin, dass eine Ausgestaltung mit zwei Stichplatten (Seitenschienen) und einer an deren Unterseite angeordneten, quer zwischen diesen verlaufenden Schürfplatte (Messer) nicht den Vorgaben des Merkmals 6 entspricht, wobei sich eine Verwirklichung dieses Merkmals nicht damit begründen lässt, das Rodungsmesser lasse sich bei einer solchen Ausführungsform gedanklich in zwei L-förmige Haken halbieren.

114Richtig ist zwar, dass bei dem in Figur 1 der D9 gezeigten Werkzeug das zwischen den beiden Seitenschienen (11, 12) quer verlaufende, V-förmige Messer (15) über die Seitenschiene (12) nach links und über die Seitenschiene (12) nach rechts vorsteht. Zutreffend ist insoweit auch, dass es im Anspruch 1 der D9 heißt, dass das beanspruchte Rodungswerkzeug ein Schneidmesser („cutting blade“) mit einer Schneidkante („leading edge“) aufweist, das/die unter den unteren Enden des Paars bogenförmiger Seitenschienen („side members“) angebracht ist, und das/die sich „außerhalb des Paars bogenförmiger Seitenschienen“ erstreckt, wobei sich das Schneidmesser über die Vorderkanten („leading edges“) des Paars bogenförmiger Seitenschienen hinaus erstreckt. Mit der Erstreckung außerhalb des Paars bogenförmiger Seitenschienen könnte hierbei das seitliche Vorstehen des Messers (15) – und seiner Schneidkante (16) – über die Seitenschienen (11, 12) gemeint sein. Möglicherweise ist auch dieses seitliche Vorstehen angesprochen, wenn es in der Beschreibung der D9 zur Figur 1 heißt, dass das Messer an den gebogenen Seitenschienen (11, 12) befestigt ist und „über“ die gebogenen Seitenschienen (11, 12) „hinaus“ „ragt“. Dass das Bundespatentgericht angenommen hat, dass das in der D9 offenbarte Wurzelrodungsgerät wegen dieses seitlichen Vorstehens des Messers (15) über die vertikalen Seitenschienen (11, 12) nicht den Vorgaben des Merkmals 6 entspricht, lässt sich seinen Ausführungen indes nicht entnehmen.

115Soweit das Bundespatentgericht ausgeführt hat, dass bei dem in der D9 offenbarten Werkzeug die Schneidkante (16) des Messers (15) über die Seitenschienen (11, 12) vorsteht, ergibt sich hieraus nicht, dass hiermit das vorstehend angesprochene Vorstehen des Messers (15) über die Seitenschienen (11, 12) nach links und rechts gemeint ist, und nicht das Vorstehen der Schneidkante (16) des Messers (15) in Schneidrichtung über die Messerkannten (17, 18) der Seitenschienen (11, 12). Die Angabe, dass die Schneidkante (16) [des Messers (15)] über die Seitenschienen (11, 12) vorsteht, lässt sich ohne Weiteres im letzteren Sinne verstehen. Statt von den Messerkanten der Seitenschienen wird insoweit nur – nicht ganz präzise – von den Seitenschienen gesprochen. Dass offenbar eben dieses Vorstehen in Schneidrichtung gemeint ist, ergibt sich daraus, dass das Bundespatentgericht im Anschluss davon spricht, dass die D9 damit (zwar) eine „vorgeschobene Schürfplatte“ im Sinne des hiesigen Merkmals 5 nahelegen mag. Eine „vorgeschobene Schürfplatte“ im Sinne dieses Merkmals kann die D9 nur deshalb nahelegen, weil bei dieser die Schneidkante (16) des Messers (15) über die Vorder- bzw. Messerkanten (17, 18) der Seitenschienen (11, 12) vorsteht. Dass das Bundespatentgericht in diesem Zusammenhang nur von einem „Nahelegen“ einer vorgeschobenen Schürfplatte im Sinne des Merkmals 5 spricht und nicht von der „Offenbarung“ einer solchen Schürfplatte lässt sich damit erklären, dass bei der D9 die Messerkante (16) der Schürfplatte (15) über die Messerkanten (17, 18) zweier Stichplatten (11, 12) und nicht über die Messerkante einer (einzigen) Stichplatte vorsteht. Hätte das Bundespatentgericht den entscheidenden Unterschied des Gegenstands der D9 gegenüber dem Gegenstand des Klagepatents darin erblickt, dass bei der D9 das zwischen den zwei Seitenschienen (11, 12) quer verlaufende Messer (15) jeweils seitlich (links und rechts) über den Rand der Seitenschienen (11, 12) vorsteht, wäre zudem zu erwarten gewesen, dass das Bundespatentgericht diesen Umstand in seiner Entscheidung herausstellt.

116Soweit der Kläger geltend macht, bei dem Gegenstand der D9 bildeten beide Seitenschienen mit den oder dem seitlich über die Seitenschienen vorstehenden Messer kein „L“, weil sie jeweils ein auf dem Kopf stehendes „T“ bildeten, lässt sich den Gründen der Entscheidung des Bundespatentgerichts kein Anhaltspunkt dafür entnehmen, dass das Bundespatentgericht davon ausgegangen ist, dass das in Figur 1 der D9 gezeigte Werkzeug „durch zwei symmetrisch angeordnete, T-förmige Ausgestaltungen“ gebildet wird. Weder hat das Bundespatentgericht in Bezug auf das Rodungsmesser der D9 von „zwei Ausgestaltungen“ gesprochen, noch hat es die (eine) Ausgestaltung mit zwei Seitenschienen und einem quer zwischen diesen verlaufenden Messer als „T-förmig“ beschrieben. Insbesondere hat das Bundespatentgericht der von dem Beklagten im Einspruchsbeschwerdeverfahren vertretenen Auffassung, wonach der Fachmann die in der D9 gezeigte Schürfplatte (15) gedanklich halbiere, um den Aufbau des Geräts zu vereinfachen, und so in naheliegender Weise zu einem Werkzeug, welches nicht nur eine überstehende Schürfplatte, sondern auch L-förmig angeordnete Stich- und Schürfplatten aufweise, nicht entgegengehalten, dass sich daraus keine L-förmige, sondern eine T-förmige Ausgestaltung ergebe. Es hat vielmehr ausgeführt, dass sich in der D9 für derartige Überlegungen kein Anhaltspunkt findet, also insbesondere kein Anhaltspunkt für eine Halbierung des Aufbaus bzw. der Schürfplatte (15). Die T-Form bzw. die Form eines auf dem Kopf stehenden „T“ hat das Bundespatentgericht allein in Bezug auf die Entgegenhaltungen D1 und D2 erörtert (Beschwerdeentscheidung, S. 24).

117Soweit der Kläger ferner geltend macht, der Stand der Technik gemäß der D9 habe Nachteile, weil bei diesem das horizontale Messer (15) jeweils links und rechts über den Rand der Seitenschienen (11, 12) vorsteht, hat sich das Bundespatentgericht auch hiermit nicht befasst.

118b)

119Selbst wenn man aber annehmen wollte, die Äußerung des Bundespatentgerichts, wonach bei der D9 die Schneidkante (16) des Messers (15) über die Seitenschienen (11, 12) vorsteht, beziehe sich nicht (auch) auf das Vorstehen in Schneidrichtung, sondern (allein) auf das seitliche Vorstehen des Messers über die Seitenschienen (11, 12), lässt sich der Entscheidung des Bundespatentgerichts aus den vorstehenden Gründen jedenfalls nichts entnehmen, was der oben dargetanen Auslegung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents entgegensteht. Weder ergibt sich aus der vorliegenden Stellungnahme des Bundespatentgerichts, dass im Falle eines fehlenden seitlichen Überstandes bei dem Gegenstand der D9 eine L-förmige Anordnung im Sinne des Merkmals 6 vorläge, noch hat sich das Bundespatentgericht mit einer U-förmigen Ausgestaltung befasst.

120B.

121Die angegriffene Ausführungsform II macht von der vorstehend beschriebenen technischen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch.

122Sie entspricht nicht den Vorgaben der Merkmalsgruppe 3.3 und des Merkmals 6. Zwar mag bei ihr das Rodungsmesser als an der Unterseite der Schweißplatte angeordneter Haken im Sinne des Merkmals 2 ausgebildet sein. Auch mag die angegriffene Ausführungsform II bei isolierter Betrachtung den Vorgaben der Merkmalsgruppe 3.1 entsprechen, weil sich aus dieser noch nicht ergeben mag, dass der patentgemäße Haken aus einem einzigen von der Unterseite der Schweißplatte nach unten abstehenden Teil und einem einzigen quer zu diesem verlaufenden Teil besteht. Die angegriffene Ausführungsform II verwirklicht jedoch nicht das Merkmal 3.3, weil ihr „Haken“ nicht aus zwei Platten, sondern aus drei Platten besteht, nämlich aus zwei von der Unterseite der Schweißplatte nach unten abstehenden Stichplatten und einer quer zwischen diesen verlaufendem Schürfplatte. Daraus folgt zugleich, dass bei der angegriffenen Ausführungsform entgegen der Vorgabe des Merkmals 3.3.1 die (eine) Stichplatte nicht „den“ nach unten abstehenden Teil bildet. Darüber hinaus – jedenfalls aber zumindest – verwirklicht die angegriffene Ausführungsform II nicht das Merkmal 6, weil dieses – wie ausgeführt – im Zusammenhang mit den Merkmalsgruppen 3.1 und 3.3 dahin zu verstehen ist, dass der patentgemäße Haken eine L-Form hat. Bei der angegriffenen Ausführungsform II hat der aus drei Teilen/Platten bestehende „Haken“ indes augenscheinlich eine typische U-Form.

123Damit entspricht die angegriffene Ausführungsform II aus den vorstehenden Gründen nicht den Vorgaben des im Einspruchsbeschwerdeverfahren geänderten Patentanspruchs 1. Ob die angegriffene Ausführungsform das Merkmal 5 verwirklicht, kann dahinstehen. Insoweit kann hier offen bleiben, ob die Messerkante der Schürfplatte hiernach über die gesamte Länge über die Messerkante der Stichplatte vorstehen muss.

124C.

125Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91 Abs. 1, 91a Abs. 1, 269 Abs. 3 S. 2, 516 Abs. 3 ZPO. Sie berücksichtigt insbesondere, dass der Kläger seine Klage in zweiter Instanz auch auf den deutschen Teil des EP 2 252 XXX gestützt und seine diesbezügliche Anschlussberufung zurückgenommen hat, weshalb er die auf die Anschlussberufung entfallenden Kosten entsprechend § 516 Abs. 3 ZPO zu tragen hat.

126Nachdem die Parteien den Rechtsstreit in der Hauptsache in zweiter Instanz hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform I übereinstimmend für erledigt erklärt haben, ist über die diesbezüglichen Kosten gemäß § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO zu entscheiden gewesen. Unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands entspricht es billigem Ermessen, die diesbezüglichen Kosten dem Kläger aufzuerlegen. Insoweit kommt es vornehmlich darauf an, wem die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen gewesen wären, wenn die Hauptsache nicht übereinstimmend für erledigt erklärt worden wäre (vgl. z.B. BGH, NJW-RR 2021, 737 Rn. 12; NZG 2021, 1031 Rn. 7; NJW 2007, 3429 Rn. 7). Dies wäre hier der Kläger gewesen.

127Die angegriffene Ausführungsform I entsprach zwar unstreitig der technischen Lehre des erteilten Patentanspruchs 1. Ferner kann – unabhängig davon, ob es hierauf im Hinblick auf den Zeitpunkt der übereinstimmenden Erledigungserklärungen für die nach dem bisherigen Sach- und Streitstand zu treffende Kostenentscheidung nach § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO ankommt – davon ausgegangen werden, dass die angegriffene Ausführungsform I auch von der technischen Lehre des im Einspruchsbeschwerdeverfahren neugefassten Patentanspruchs 1 Gebrauch gemacht hat. Denn der Beklagte hat unwidersprochen vorgetragen, dass die angegriffene Ausführungsform I dem Ausführungsbeispiel des Klagepatents entsprach.

128Hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform I fehlte es aber an der substantiierten Behauptung des Klägers, dass der Beklagte diese Vorrichtung betreffende Benutzungshandlungen im Sinne des § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG nach Veröffentlichung der Erteilung des Klagepatents am 23.09.2010 vorgenommen hat. Die Voraussetzungen einer Wiederholungsgefahr, wie sie für einen Unterlassungsanspruch aus §§ 139 Abs. 1, 9 Satz 2 Nr. 1 PatG erforderlich ist, sind damit nicht schlüssig dargetan gewesen. Eine Erstbegehungsgefahr bestand hier ebenfalls nicht, weshalb der Kläger keinen Unterlassungsanspruch geltend machen konnte. In Ermangelung wenigstens einer schlüssig dargetanen Benutzungshandlung, die § 139 Abs. 2 PatG für einen Schadensersatzanspruch voraussetzt, stand dem Kläger auch kein Anspruch auf Schadensersatz zu. Ebenso stand ihm mangels einer schlüssig dargetanen Benutzungshandlung kein Anspruch auf Auskunftserteilung nach § 140b PatG sowie auf Rechnungslegung nach §§ 242, 259 BGB zu. Im Einzelnen gilt Folgendes:

129Indem § 139 Abs. 1 PatG davon spricht, dass auf Unterlassung in Anspruch genommen werden kann, wer entgegen den §§ 9 bis 13 PatG eine patentierte Erfindung benutzt, steht fest, dass Benutzungshandlungen, die vor dem Zeitpunkt der Patenterteilung vorgenommen wurden, keine Unterlassungsansprüche wegen Wiederholungsgefahr auslösen können. Denn vor der Patenterteilung gibt es noch keine „patentierte Erfindung“, die benutzt werden könnte (LG Düsseldorf, InstGE 7, 1 = BeckRS 2009, 7969 – Sterilisationsverfahren). Vorliegend ist zwar unstreitig, dass der Beklagte die angegriffene Ausführungsform I in der Vergangenheit anbot. Die Ausschließlichkeitswirkungen des Klagepatents sind allerdings erst mit seiner Veröffentlichung am 23.09.2010 eingetreten. Die aktenkundig gemachten Handlungen des Beklagten betreffend die angegriffene Ausführungsform I haben alle vor diesem Zeitpunkt stattgefunden. Das gilt namentlich für die von dem Kläger in Bezug genommene Internetwerbung, welche konkret nur für den 12.11.2009 dargelegt ist. Dass der Beklagte die angegriffene Ausführungsform I auch noch in der Zeit ab dem 23.09.2010 hergestellt, angeboten und/oder vertrieben hat, hat der Kläger nicht schlüssig aufgezeigt. Der Beklagte hat in erster Instanz mit Schriftsatz vom 09.11.2010 (S. 5 [Bl. 53 GA]) in Bezug auf die angegriffene Ausführungsform I ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Verletzung des Klagepatents bisher nicht schlüssig dargetan sei. Hierzu fehle jedweder Vortrag des Klägers. Diese Ausführungen betrafen – worauf der Beklagte im Verhandlungstermin am 06.03.2025 zutreffend hingewiesen hat – ersichtlich die ursprünglich angegriffene Ausführungsform, d.h. die angegriffene Ausführungsform I. Vortrag zu einer Verletzung bzw. Benutzung des Klagepatents durch diese Ausführungsform hatte der Kläger bis dahin in der Tat nicht geliefert. Auch auf den entsprechenden Hinweis des Beklagten hat er vor dem Landgericht nicht konkret dargetan, dass der Beklagte die angegriffene Ausführungsform I auch in der Zeit ab dem 23.09.2010 benutzt hat, und zwar weder mit dem Schriftsatz vom 24.11.2010 noch mit den Schriftsätzen vom 28.12.2010 und 14.01.2011. Dass er hierzu im Verhandlungstermin vor dem Landgericht vorgetragen habe, hat der Kläger nicht behauptet und dies lässt sich auch dem Sitzungsprotokoll des Landgerichts vom 18.01.2011 (Bl. 74-75 GA) nicht entnehmen.

130Zu Unrecht ist das Landgericht vor diesem Hintergrund – ohne weitere Begründung – davon ausgegangen, dass der Beklagte das Klagepatent (auch) durch Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform I verletzt. Eine diese Ausführungsform betreffende Benutzungshandlung nach Veröffentlichung der Erteilung des Klagepatents war nicht schlüssig dargetan und eine solche hat das Landgericht auch nicht festgestellt. Insbesondere ergibt sich eine nach Veröffentlichung der Patenterteilung begangene Benutzungshandlung des Beklagte nicht aus den Feststellungen im Tatbestand des landgerichtlichen Urteils. Dort heißt es nur, dass der Beklagte die angegriffene Ausführungsform I im Internet „bewarb“. Dass dies auch noch in der Zeit ab dem 23.09.2010 geschah, hat das Landgericht nicht festgestellt.

131Dass der Beklagte die angegriffene Ausführungsform I betreffende Benutzungshandlungen im Sinne des § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG auch noch nach Veröffentlichung der Erteilung des Klagepatents vorgenommen hat, hat der Kläger auch in der Berufungsinstanz nicht substantiiert dargetan. Entsprechender Vortrag ist auch nach der Behauptung des Beklagten, die angegriffene Ausführungsform I nach Klageerhebung, insbesondere aber vor September 2010 aus dem Programm genommen und diese danach weder beworben, in Verkehr gebracht oder sonst wie vertrieben zu haben (Berufungsbegründung, S. 3 [Bl. 114 GA]), nicht erfolgt. Abgesehen davon, dass damit schon eine nach Veröffentlichung der Patenterteilung begangene Benutzungshandlung des Beklagten vom Kläger auch in der Berufungsinstanz nicht substantiiert dargetan worden ist, hat der Kläger auch keinen Beweis für eine solche Handlung angetreten.

132Dahinstehen kann, ob der Beklagte die angegriffene Ausführungsform I im Offenlegungszeitraum benutzt hat. Denn der Kläger hat vorliegend keine Entschädigungsansprüche geltend macht und für die geltend gemachten Patentverletzungsansprüche in Bezug auf die angegriffene Ausführungsform I konnte er aus etwaigen Benutzungshandlungen im Offenlegungszeitraum nichts herleiten. Eine Benutzung während des Offenlegungszeitraumes ist nämlich rechtmäßig und begründet für sich noch keine Gefahr, dass die Benutzung nach Patenterteilung – rechtswidrig – fortgesetzt werden wird (LG Düsseldorf, InstGE 7, 1 – Sterilisationsverfahren; Urt. v. 19.04.2011 – 4a O 236/09, BeckRS 2011, 8866; Urt. v. 09.08.2022 – 4c O 1/21, GRUR-RS 2022, 52166 Rn. 106 – Elektrolysezellenservicemodul). Aus einem etwaigen vormaligen Herstellen, Anbieten und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform I im Offenlegungszeitraum konnte daher keine Begehungs- oder Wiederholungsgefahr abgeleitet werden, die im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform I einen Unterlassungsausspruch hätte rechtfertigen können. Angebote und Lieferungen des Beklagten vor Erteilung des Klagepatents haben somit keine Verletzungshandlung dargestellt und konnten auch keinen vorbeugenden Unterlassungsanspruch wegen einer drohenden Patentverletzung begründen.

133Eine einen Unterlassungsanspruch rechtfertigende Erstbegehungsgefahr ließ sich hier auch nicht anderweitig begründen.

134Zwar besteht vorliegend die Besonderheit, dass die die angegriffene Ausführungsform I betreffende Internetwerbung des Beklagten noch zu einem Zeitpunkt stattgefunden hat, zu dem das Klagegebrauchsmuster bereits eingetragen war, so dass die Handlungen rechtswidrig gewesen wären, wenn denn das Klagegebrauchsmuster mit seiner Eintragung bereits Schutzwirkungen entfaltet hätte, so dass sich der Beklagte dann rechtswidrig über das Klagegebrauchsmuster hinweg gesetzt hätte. Er erscheint allerdings schon zweifelhaft, ob dies auch die Gefahr begründet hätte, dass der Beklagte sich auch über das (erst später erteilte) Klagepatent als weiteres Ausschließlichkeitsrecht hinweg setzt. Das bedarf hier letztlich aber keiner Vertiefung. Denn das Klagegebrauchsmuster ist im vorliegend geltend gemachten Umfang nicht schutzfähig gewesen. Auf den Löschungsantrag des Beklagten hat das Deutsche Patent- und Markenamt mit Beschluss vom 11.03.2013 die Löschung des Klagegebrauchsmusters angeordnet. Die hiergegen gerichtete Beschwerde des Klägers hat das Bundespatentgerichts durch Urteil vom 19.08.2015 zurückgewiesen. Da nach § 13 GbMG kein Gebrauchsmusterschutz entsteht, soweit das Klagegebrauchsmuster löschungsreif ist, bleibt es vor diesem Hintergrund dabei, dass der Beklagte im fraglichen Zeitraum nicht rechtswidrig gehandelt hat und infolge dessen auch keine Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr in Bezug auf das Klagepatent bejaht werden konnte. Zwar ist das Klagegebrauchsmuster erst nach Angabe der übereinstimmenden Teil-Erledigungserklärungen gelöscht worden. Es war im vorliegend geltend gemachten Umfang jedoch von Anfang an löschungsreif.

135Eine Begehungsgefahr ergab sich schließlich auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Berühmung. Zwar hat sich der Beklagte zweimal geäußert, indem er mit dem Schreiben vom 02.10.2009 (Anlage K 13) die angegriffene Ausführungsform I verteidigt und die entsprechenden Vertriebshandlungen als rechtmäßig bezeichnet hat, u.a. mit der Begründung, die angegriffene Ausführungsform I könne kein Nachbau der entsprechenden Vorrichtung des Klägers sein, weil sie wesentlich älter als letztere sei. Diese Sichtweise hat er mit Schreiben vom 30.10.2009 (Anlage K 15) wiederholt und bekräftigt. Auch diese Handlungen fanden allerdings allesamt vor Inkrafttreten der Ausschließlichkeitswirkungen des Klagepatents am 23.09.2010 statt und sie erfolgten sogar vor der Veröffentlichung (31.12.2009) der dem Klagepatent zugrundeliegenden Patentanmeldung. Aus ihnen konnte daher nicht hergeleitet werden, der Beklagte halte sich auch nach Erteilung des Klagepatents zur Benutzung der angegriffenen Ausführungsform I berechtigt.

136Damit sind die den übereinstimmend für erledigt erklärten Teil des Rechtsstreits betreffenden Kosten unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen dem Kläger gemäß § 91a Abs. 1 S. 1 ZPO dem Kläger aufzuerlegen gewesen.

137D.

138Die nicht nachgelassenen, nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingegangenen Schriftsätze des Beklagten vom 06.03.2025 und 10.03.2025 sowie des Klägers vom 10.03.2025 geben keinen Anlass zu einer Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung (§§ 296a, 156 ZPO). Die entscheidungserheblichen Fragen sind im Verhandlungstermin erörtert worden. In diesem hatten die Parteien hinreichend Gelegenheit zur Sache vorzutragen und ihre wechselseitigen Standpunkte deutlich zu machen. Von dieser Möglichkeit haben beide Parteien auch Gebrauch gemacht. Die von dem Kläger in seinem Schriftsatz vom 10.03.2025 angeführten Entscheidungen geben keinen Anlass zu einer anderweitigen Beurteilung der angegriffenen Ausführungsform II.

139Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

140Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen nicht vorliegen. Als Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortbildung des Rechts eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

141XXX XXX XXX