Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

1. In Fortführung des Grundsatzes, wonach gleichen Begriffen im Rahmen eines Patentanspruchs im Zweifel auch die gleiche Bedeutung beizumessen ist (BGH, GRUR 2017, 152 Rn. 17 – Zungenbett), kommt unterschiedlichen Begriffen im Zweifel auch eine unterschiedliche Bedeutung zu und deutet eine sprachliche Differenzierung somit auf ein unterschiedliches Verständnis hin. Wie es aber auch nach dem erstgenannten Grundsatz nicht ausgeschlossen ist, dass gleichen Begriffen in unterschiedlichen Zusammenhängen doch unterschiedliche Bedeutungen zukommen, ist es ebenso wenig ausgeschlossen, dass unterschiedliche Begriffe in einem Patentanspruch die gleiche Bedeutung haben oder dass einer sprachlichen Differenzierung nicht mehr als eine klarstellende Wirkung zukommt. Dies ist anzunehmen, wenn die Auslegung des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung auch der Beschreibung und der Kennzeichnungen ein solches Verständnis ergibt.

2. Offenbarung und Schutzbereich haben unmittelbar nichts miteinander zu tun. Dass eine bestimmte Ausgestaltung nicht in der Patentschrift beschrieben ist, bedeutet daher nicht, dass sie nicht unter den Patentanspruch fallen kann.

3. Es hat bei der Auslegung des Patentanspruchs außer Betracht zu bleiben, ob diese zu einem Ergebnis führt, bei dem der Patentanspruch eine unzulässige Erweiterung gegenüber den Ursprungsunterlagen enthält.

4. Sowohl der Verfahrensanspruch als Ganzes als auch der technische Zusammenhang, in dem die einzelnen Verfahrensschritte in der Beschreibung des Patents geschildert werden, kann zu einer Vorgabe für die Abfolge der Verfahrensschritte führen. Insoweit kommt es unter anderem darauf an, ob der Patentanspruch zusammen mit der Beschreibung zum Ausdruck bringt, dass für einzelne Verfahrensschritte eine bestimmte, durch andere vorangegangene Verfahrensschritte hervorgebrachte technische Situation vorausgesetzt wird, oder ob aufgrund des Fehlens eines solchen technischen Zusammenhangs einzelne Verfahrensschritte technisch getrennt sowie in zeitlicher Hinsicht unabhängig voneinander und demnach ohne die Einhaltung einer bestimmten Reihenfolge vorgenommen werden können.

I. Die Berufung der Beklagten gegen das am 15.08.2023 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf, ergänzt mit Ergänzungsurteil vom 17.10.2023, wird mit den Maßgaben zurückgewiesen, dass

im Tenor zu I. 1. a) nach dem ersten Wort „Elemente“ der Zusatz „insbesondere Elemente“ gestrichen wird;

im Tenor zu I. 1. b) (1) nach den Wörtern „zwischen dem 02.05.2007 und dem 20.03.2021“ das Wort „hergestellt“ gestrichen wird.

II. Die Anschlussberufung der Klägerin wird zurückgewiesen.

III. Von den Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Beklagte zu 1) 80 % und die Beklagte zu 2) 20 %.

VI. Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte zu 1) darf die Zwangsvollstreckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 350.000,- EUR abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Die Beklagte zu 2) darf die Zwangsvollstreckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 100.000,- EUR abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Die Klägerin darf die Zwangsvollstreckung der Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe des aufgrund des Urteils des Landgerichts zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.

V. Die Revision wird nicht zugelassen.

VI. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 460.000,- EUR festgesetzt.

Davon entfallen 350.000,- EUR auf die Berufung der Beklagten zu 1), 100.000,- EUR auf die Berufung der Beklagten zu 2) und bis zu 10.000,- EUR auf die Anschlussberufung der Klägerin.

G r ü n d e :

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des deutschen Teils des in englischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents EP …..192 (englischsprachige B1-Schrift nebst der als DE …..214 T2 veröffentlichten deutschen Übersetzung sowie der als DE …..214 C5 veröffentlichten geänderten Patentschrift vorgelegt als Anlage CBH 5; nachfolgend: Klagepatent) auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch.

3Das Klagepatent, dessen eingetragene Inhaberin die Klägerin ist, wurde am 20.03.2001 unter Inanspruchnahme einer britischen Priorität vom 15.04.2000 angemeldet. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 02.05.2007 veröffentlicht. Das Klagepatent ist mit Ablauf des 20.03.2021 infolge Zeitablaufs erloschen.

4In einem von der Beklagten zu 1) und der A. GmbH gegen das Klagepatent geführten Nichtigkeitsverfahren vernichtete das Bundespatentgericht das Klagepatent in erster Instanz (Urt. v. 23.01.2013 – 1 Ni 1/12 (EP), 1 Ni 25/12, Anlage ES 3, BeckRS 2013, 5484, nachfolgend nach der BeckRS-Fundstelle zitiert als: Urteil BPatG I). Auf die dagegen gerichtete Berufung hob der Bundesgerichtshof die Entscheidung des Bundespatentgerichts auf und verwies die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung zurück (Urt. v. 12.05.2015 – X ZR 43/13, Anlage CBH 3, GRUR 2015, 875 – Rotorelemente; nachfolgend nach der GRUR-Fundstelle zitiert als: BGH-Urteil „Rotorelemente“).

5Nach Zurückverweisung der Sache hielt das Bundespatentgericht das Klagepatent in eingeschränkter Fassung aufrecht (Urt. v. 21.09.2016 – 6 Ni 16/15 (EP), 6 Ni 17/15 (EP), BeckRS 2016, 113911, nachfolgend nach der BeckRS-Fundstelle zitiert als: Urteil BPatG II). Die dagegen gerichtete Berufung der Nichtigkeitsklägerinnen wies der Bundesgerichtshof zurück (Urt. v. 06.11.2018 – X ZR 18/17, Anlage CBH 4, BeckRS 2018, 36496, nachfolgend nach der BeckRS-Fundstelle zitiert als: BGH-Urteil „Stanzanordnung in Schenkelpolmaschine“).

6Mit Schriftsatz vom 25.03.2024 (Anlage ES 6) hat die Beklagte zu 2) eine weitere das Klagepatent betreffende Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht eingereicht (4 Ni 13/24 (EP)).

7Das Klagepatent trägt die Bezeichnung „………………..“. Die Klägerin macht die Ansprüche 1 (Vorrichtungsanspruch) und 6 (Verfahrensanspruch) in der eingeschränkt aufrechterhaltenen Fassung geltend, die in der englischen Verfahrenssprache wie folgt lauten, wobei Änderungen gegenüber der erteilten Fassung durch Unterstreichungen gekennzeichnet sind:

8Anspruch 1:

9„A machine for the manufacture of elements (8) from strip stock, the elements (8) in use being stacked to provide an assembly of stacked elements (8) for an electrical motor, each element (8) including body (10) and pole (12) portions which are integrally formed, the machine including a die assembly including a first die member (22) for providing by punching at least parts of the body portions (10) of each element and a second die member (32) for providing by punching, the pole portions (12) of each element (8), and characterised in that the body and pole die members (22, 32) are relatively moveable between successive punching operations when the body and pole portions (10, 12) of the elements (8) are provided, whereby incremental adjustment of the position of the second die member (32) relative to the first die member (22) is effected so that whilst each of the body portions (10) of the elements (8) is provided along a common centre line, the pole portion (12) of each of the successive elements (8) is incrementally offset relative to the pole portion (12) of each of the respective previous elements (8) with respect to the said common centre line of the body portion (10) and in that the first die member (22) is maintained stationary relative to a base (20) of the machine, and the second die member (32) is moved incrementally between successive punching operations relative to the first die member (22) and the base (20).“

10Anspruch 6:

11„A method of manufacturing elements (8) using a machine according to any one of the preceding claims, from strip stock, the elements (8) in use being stacked to provide an assembly of stacked elements (8) for an electrical motor, each element (8) including body (10) and pole (12) portions which are integrally formed, the machine including a die assembly including a first die member (22) for providing by punching at least parts of the body portions (10) of each element and a second die member (32) for providing by punching, the pole portions (12) of each element (8), and characterised in that the method includes relatively moving the first and second die members (22, 32) between successive punching Operations when the body and pole portions (10, 12) of the elements (8) are provided, whereby incremental adjustment of the position of the second die member (32) relative to the first die member (22) is effected so that whilst each of the body portions (10) of the elements (8) is provided along a common centre line, the pole portion (12) of each of the successive elements (8) is incrementally offset relative to the pole portion (12) of each of the respective previous elements (8) with respect to the said common centre line.“

12In deutscher Übersetzung lauten die Ansprüche in ihrer eingeschränkten Fassung mit wiederum hervorgehobenen Änderungen wie folgt:

13Anspruch 1:

14„Vorrichtung zum Herstellen von Elementen (8) aus bandförmigem Material, wobei die Elemente (8) im Gebrauch aufeinander gestapelt werden, um eine Anordnung von gestapelten Elementen (8) für eine elektrische Maschine zu bilden, wobei jedes Element (8) Grundkörper- (10) und Polabschnitte (12) aufweist, die integral ausgebildet sind, wobei die Maschine eine Stanzanordnung aufweist, die mit einem ersten Stanzelement (22) versehen ist, zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Grundkörperabschnitte (10) eines jeden Elements, und ein zweites Stanzelement (32) zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Polabschnitte (12) eines jeden Elements (8), und dadurch gekennzeichnet, daß die Stanzelemente (22, 32) für Grundkörper und Pole relativ zueinander bewegbar sind, zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen, wenn die Grundkörper- und Polabschnitte (10, 12) der Elemente (8) gebildet werden, wobei eine schrittweise Einstellung der Position des zweiten Stanzelements (32) relativ zu dem ersten Stanzelement (22) so ausgeführt wird, daß während jeder der Grundköperabschnitte (10) der Elemente (8) entlang einer gemeinsamen Mittellinie gebildet wird, der Polabschnitt (12) eines jeden der aufeinanderfolgenden Elemente (8) schrittweise relativ zu dem Polabschnitt (12) eines jeden entsprechenden vorangehenden Elements (8) in Bezug auf die genannte gemeinsame Mittellinie des Grundkörperabschnitts (10) versetzt ist, und dass das erste Stanzelement (22) relativ zu einer Maschinenbasis (20) ortsfest gehalten wird, und dass das zweite Stanzelement (32) schrittweise zwischen aufeinanderfolgenden Ausstanzvorgängen relativ zu dem ersten Stanzelement (22) und der Maschinenbasis (20) bewegt wird.“

15Anspruch 6:

16„Verfahren zum Herstellen von Elementen (8) unter Verwendung einer Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ausgehend von bandförmigem Material, wobei die Elemente (8) im Gebrauch aufeinander gestapelt werden, um eine Anordnung von gestapelten Elementen (8) für eine elektrische Maschine zu bilden, wobei jedes Element (8) Grundkörper- (10) und Polabschnitte (12) aufweist, die integral ausgebildet sind, wobei die Maschine eine Stanzanordnung aufweist, die mit einem ersten Stanzelement (22) versehen ist, zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Grundkörperabschnitte (10) eines jeden Elements, und ein zweites Stanzelement (32) zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Polabschnitte (12) eines jeden Elements (8), und dadurch gekennzeichnet, daß das Verfahren umfaßt, die ersten und zweiten Stanzelemente (22, 32) relativ zueinander zu bewegen, zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen, wenn die Grundkörper- und Polabschnitte (10, 12) der Elemente (8) gebildet werden, wobei eine schrittweise Einstellung der Position des zweiten Stanzelements (32) relativ zu dem ersten Stanzelement (22) so ausgeführt wird, daß während jeder der Grundköperabschnitte (10) der Elemente (8) entlang einer gemeinsamen Mittellinie gebildet wird, der Polabschnitt (12) eines jeden der aufeinanderfolgenden Elemente (8) schrittweise relativ zu dem Polabschnitt (12) eines jeden entsprechenden vorangehenden Elements (8) in Bezug auf die genannte gemeinsame Mittellinie versetzt ist.“

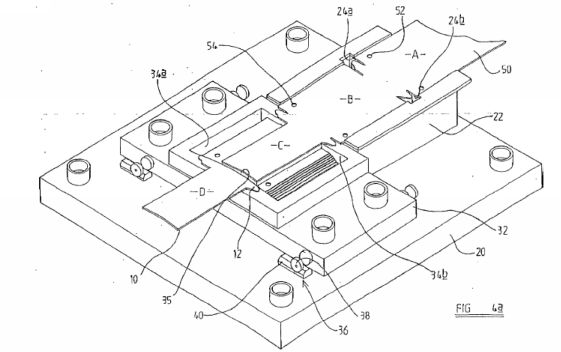

17Die nachfolgend verkleinert wiedergegebene Figur 4a der Klagepatentschrift zeigt eine bevorzugte Ausführungsform einer Vorrichtung, die für die Herstellung der Elemente verwendet wird:

18

Die Beklagte zu 1), deren Tochtergesellschaft die Beklagte zu 2) ist, ist die operative Obergesellschaft der B.-Gruppe, einem unter anderem auf die Herstellung und den Vertrieb von Windenergieanlagen spezialisierten Energieunternehmen.

20Die Klägerin hat gegen die C. GmbH ein durch Antrag vom 15.02.2021 eingeleitetes selbstständiges Beweisverfahren vor dem Landgericht geführt (4b O 7/21), in dessen Rahmen der Sachverständige Dipl.-Ing. D. nach einer am 04.03.2021 vorgenommenen Besichtigung ein Gutachten sowie ein Ergänzungsgutachten (gemeinsam vorgelegt als Anlage CBH 8) erstellt hat. Die Beklagte zu 2) hat die C. GmbH im Wege der Verschmelzung als übernehmender Rechtsträger übernommen.

21Die Klägerin wendet sich gegen die in der Vergangenheit liegende Herstellung, das Anbieten und Liefern von einteiligen Polschuhblechen bzw. Rotorelementen durch die Beklagte zu 2), die mittels Stanzmaschinen produziert und die für Generatoren in Windenergieanlagen verwendet werden. Ferner wendet sie sich dagegen, dass die so von der Beklagten zu 2) hergestellten und an die Beklagte zu 1) gelieferten Rotorelemente von dieser in den von ihr angebotenen, gelieferten und betriebenen Windenergieanlagen, beispielsweise der X1, verbaut werden.

22Damit greift die Klägerin zum einen die durch die Beklagte zu 2) bei der Herstellung der Rotorelemente verwendete Vorrichtung (angegriffene Ausführungsform) und zum anderen Angebot, Vertrieb und Benutzung der mit dem angegriffenen Verfahren hergestellten Rotorelemente (angegriffene Erzeugnisse) durch beide Beklagte an.

23Ausdrücklich von der Klage ausgenommen hat die Klägerin solche Verfahrenserzeugnisse, die die Beklagte zu 1) von der A. GmbH bezogen hat. Diese waren bereits Gegenstand eines von der Klägerin gegen die Beklagte zu 1) und die A. GmbH geführten früheren Verletzungsverfahrens vor dem Landgericht Düsseldorf (4b O 121/12), welches nach einem außergerichtlichen Vergleich beendet wurde.

24Die Klägerin sieht in den genannten Benutzungshandlungen in der Bundesrepublik Deutschland eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents. Die Beklagten machten von dessen technischer Lehre wortsinngemäß, jedenfalls aber – wenn man der Auslegung der Beklagten folgen wollte – mit äquivalenten Mitteln Gebrauch.

25Die Beklagten, die Klageabweisung beantragt haben, haben bereits erstinstanzlich eine Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt. Sie haben sich ferner darauf berufen, dass ein Schadensersatzanspruch aufgrund eines entschuldbaren Rechtsirrtums bereits dem Grunde nach ausgeschlossen sei oder der Klägerin wegen deren nicht sorgfältiger Abfassung der Patentansprüche jedenfalls ein Mitverschulden zur Last zu legen sei. Die Beklagten haben zudem in erster Instanz die Einrede der Verjährung erhoben.

26Mit Urteil vom 15.08.2023, ergänzt mit Ergänzungsurteil vom 17.10.2023, hat das Landgericht Düsseldorf eine Verletzung des Klagepatents bejaht und wie folgt erkannt:

27„I. Die Beklagten werden verurteilt,

281. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie

29a) die Beklagte zu 1):

30Elemente, insbesondere Elemente, die im Gebrauch aufeinandergestapelt werden/sind, um eine Anordnung von gestapelten Elementen für eine elektrische Maschine, insbesondere für den Generator einer Windkraftanlage zu bilden,

31- wobei jedes Element Grundkörper- und Polabschnitte aufweist, die integral ausgebildet sind,

32(unmittelbares Verfahrenserzeugnis des Anspruchs 6)

33in der Bundesrepublik Deutschland zwischen dem 02.05.2007 und dem 20.03.2021 angeboten oder in Verkehr gebracht, oder zu den genannten Zwecken besessen hat,

34welche, ausgehend von bandförmigem Material, durch ein Verfahren hergestellt wurden

35unter Verwendung einer Vorrichtung,

36- die eine Stanzanordnung aufweist, die versehen ist

37- mit einem ersten Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte eines jeden Elements,

38- und mit einem zweiten Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte eines jeden Elements (8),

39- wobei die Stanzelemente für Grundkörper und Pole relativ zueinander bewegbar sind, zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen,

40- wenn die Grundkörper- und Polabschnitte der Elemente gebildet werden,

41- das erste Stanzelement relativ zu einer Maschinenbasis ortsfest gehalten wird, und

42- wobei das zweite Stanzelement schrittweise zwischen aufeinanderfolgenden Ausstanzvorgängen relativ zu dem ersten Stanzelement und der Maschinenbasis bewegt wird,

43(Vorrichtung gem. Anspruch 1)

44wobei das Verfahren

45- eine Relativbewegung der ersten und zweiten Stanzelemente zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen umfasst,

46- wenn die Grundkörper- und Polabschnitte der Elemente gebildet werden,

47- wobei eine schrittweise Einstellung der Position des zweiten Stanzelements relativ zu dem ersten Stanzelement so ausgeführt wird, dass,

48- wenn jeder der Grundkörperabschnitte der Elemente entlang einer gemeinsamen Mittellinie angeordnet wird/ist,

49- der Polabschnitt eines jeden der aufeinanderfolgenden Elemente schrittweise relativ zu dem Polabschnitt eines jeden entsprechenden vorangehenden Elements in Bezug auf die genannte gemeinsame Mittellinie versetzt ist;

50(Verfahren gem. Anspruch 6)

51b) die Beklagte zu 2):

52(1) Elemente nach vorstehender Ziff. I.1.a)

53(unmittelbares Verfahrenserzeugnis des Anspruchs 6)

54in der Bundesrepublik Deutschland zwischen dem 02.05.2007 und dem 20.03.2021 hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht, oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken besessen hat;

55(2) Vorrichtungen zum Herstellen von Elementen

56- aus bandförmigem Material,

57- wobei die Elemente im Gebrauch aufeinandergestapelt werden/sind, um eine Anordnung von gestapelten Elementen für eine elektrische Maschine zu bilden,

58- wobei jedes Element Grundkörper- und Polabschnitte aufweist, die integral ausgebildet sind,

59- wobei die Maschine eine Stanzanordnung aufweist, die versehen ist

60- mit einem ersten Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte eines jeden Elements,

61- und mit einem zweiten Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte eines jeden Elements

62- wobei die Stanzelemente für Grundkörper und Pole relativ zueinander bewegbar sind, zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen;

63- wenn die Grundkörper- und Polabschnitte der Elemente gebildet werden,

64- wobei eine schrittweise Einstellung der Position des zweiten Stanzelements relativ zu dem ersten Stanzelement so ausgeführt wird, dass,

65- wenn jeder der Grundkörperabschnitte der Elemente entlang einer gemeinsamen Mittellinie angeordnet wird,

66- der Polabschnitt eines jeden der aufeinanderfolgenden Elemente (8) schrittweise relativ zu dem Polabschnitt eines jeden entsprechenden vorangehenden Elements in Bezug auf die genannte gemeinsame Mittellinie des Grundkörperabschnitts versetzt ist, und

67- wobei das erste Stanzelement relativ zu einer Maschinenbasis ortsfest gehalten wird, und

68- wobei das zweite Stanzelement schrittweise zwischen aufeinanderfolgenden Ausstanzvorgängen relativ zu dem ersten Stanzelement und der Maschinenbasis bewegt wird;

69(Vorrichtung gem. Anspruch 1)

70in der Bundesrepublik Deutschland zwischen dem 02.05.2007 und dem 20.03.2021 hergestellt, gebraucht oder hierzu besessen hat,

71und zwar unter Angabe

72• der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

73• der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

74• der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,

75wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen,

76wobei hiervon solche Elemente, die die Beklagte zu 1) von der A. GmbH, Y.-Straße ..., Stadt 1 (A.) bezogen hat, ausgenommen sind,

77wobei sich die Auskunft auch auf solche Benutzungshandlungen erstreckt, deren Gegenstand die vorgenannten Verfahrenserzeugnisse als Teil einer größeren Maschine, insbesondere eines Generators oder einer Windkraftanlage waren;

782. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig in elektronischer Form darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie jeweils die zu Ziffer l.1. a) bzw. b) bezeichneten Handlungen zwischen dem 02.06.2007 und dem 20.03.2021 begangen haben, und zwar unter Angabe

79a) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Liefer- und Bestellmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer und der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

80b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

81c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

82d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

83wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten tragen und ihn ermächtigen, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist,

84wobei hiervon solche Elemente, die die Beklagte zu 1) von der A. GmbH, Y.-Straße ..., Stadt 1 (A.) bezogen hat, ausgenommen sind,

85wobei sich die Rechnungslegung auch auf solche Benutzungshandlungen erstreckt, deren Gegenstand die vorgenannten Verfahrenserzeugnisse als Teil einer größeren Maschine, insbesondere eines Generators oder einer Windkraftanlage waren;

863. die vorstehend unter Ziff. I.1. a) bzw. I.1. b) (1) bezeichneten Erzeugnisse, die bis zum 20.03.2021 in Verkehr gebracht wurden, gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des Landgerichts Düsseldorf, Az. 4b O 59/22 vom 15. August 2023) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und das Erzeugnis wieder an sich zu nehmen, soweit diese Erzeugnisse im Zeitpunkt des Beginns der Zwangsvollstreckung in Bezug auf diesen Rückrufanspruch nicht schon in Windkraftanlagen verbaut sind,

87wobei hiervon solche Elemente, die die Beklagte zu 1) von der A. GmbH, Y.-Straße ..., Stadt 1 (A.) bezogen hat, ausgenommen sind;

884. die vorstehend unter Ziff. I.1. a) bzw. I.1. b) (1) bezeichneten Erzeugnisse, die sich seit dem 20.03.2021 in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befinden oder die durch den Rückruf nach vorstehender Ziff. I.3. in ihren Besitz gelangt sind, auf ihre Kosten zu vernichten, oder an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben, soweit diese Erzeugnisse im Zeitpunkt des Beginns der Zwangsvollstreckung in Bezug auf diesen Vernichtungsanspruch nicht schon in Windkraftanlagen verbaut sind,

89wobei hiervon solche Elemente, die die Beklagte zu 1) von der A. GmbH, Y.-Straße ..., Stadt 1 (A.) bezogen hat, ausgenommen sind;

905. (nur die Beklagte zu 2) die vorstehend unter Ziff. I.1. b) (2) bezeichneten Vorrichtungen, die sich seit dem 20.03.2021 in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befinden, auf ihre Kosten zu vernichten, oder an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten zu 2) – Kosten herauszugeben.

91II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin durch die unter Ziffer l. 1. bezeichneten Handlungen (zwischen dem 02.06.2007 und dem 20.03.2021) entstanden ist und noch entstehen wird.“

92Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:

93Mit dem – entsprechend den Ausführungen des Bundesgerichtshofs in seiner Entscheidung „Rotorelemente“ (GRUR 2015, 875 Rn. 18) zu berichtigenden – Merkmal des Verfahrensanspruchs 6 (für den Vorrichtungsanspruch 1 gelte Entsprechendes), wonach die Stanzanordnung der Maschine mit einem „zweiten Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte eines jeden Elements“ versehen sei, werde nicht festgelegt, dass das zweite Stanzelement den gesamten Grundkörperabschnitt bereitstellen müsse.

94Ein „Bereitstellen“ könne nicht mit einem „Fertigstellen“ gleichgesetzt werden und auch die Gegenüberstellung mit dem im Anspruch – bezogen auf das erste Stanzelement – genannten „Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte“ führe zu keinem engeren Verständnis. Bereitgestellt werde der Grundkörper bei dem gebotenen technisch-funktionalen Verständnis, wenn die spätere Mittellinie C/L definiert werde, was bereits dann der Fall sei, wenn die Seitenränder ausgestanzt würden. Entscheidend sei nicht das vollständige Bereitstellen des Grundkörperabschnitts mit dem zweiten Stanzelement, sondern vielmehr dessen Beweglichkeit im Gegensatz zu der Ortsfestigkeit des zumindest Teile der Polabschnitte bereitstellenden ersten Stanzelements. Durch deren Zusammenspiel werde der Grundkörperabschnitt jeweils mit einem inkrementellen Versatz zu dem vorherigen Grundkörperabschnitt gestanzt und damit auch die Mittellinie versetzt, wie aus Abs. [0039] hervorgehe. So entstehe bei einem Aufeinanderstapeln der Rotorelemente unter Beibehaltung der Mittellinie die gewünschte Winkelform. Inwiefern das zweite Stanzelement auch die Bodenlinie des Grundkörpers bereitstelle, sei für das spätere Erscheinungsbild in Form eines Winkels hingegen nicht entscheidend.

95Dass ein vollständiges Ausstanzen nicht gefordert sei, zeige auch ein Vergleich mit Unteranspruch 3. Der darin genannte Einsatz eines dritten Stanzelements, das den Umfangsrand zwischen dem Grundkörperabschnitt eines Elements und dem Polabschnitt eines durch einen vorangegangenen Ausstanzvorgang gebildeten Elements bereitstelle, sei nicht sinnvoll möglich, wenn das in Anspruch 1 genannte zweite Stanzelement den Grundkörperabschnitt bereits vollumfänglich ausgestanzt hätte. Auch der Beschreibung der Ausführungsbeispiele entnehme der Fachmann, dass ein drittes Stanzelement optional sei, welches nach Unteranspruch 6 zwar mit dem zweiten Stanzelement integral ausgebildet sein könne, aber nicht müsse, und das sowohl die gekrümmte äußere Oberfläche des Polabschnitts als auch die gekrümmte innere Oberfläche des vorangehenden Grundkörperabschnitts ausstanze.

96Wenn Abs. [0037] im Ergebnis ein „vollständiges Rotorelement“ vorsehe, sei dies für den Fachmann eine Selbstverständlichkeit und lasse nicht den Rückschluss zu, dass dieses bereits mit Durchlaufen der in Anspruch 6 i.V.m. Anspruch 1 zum Ausdruck gekommenen Lehre vorliegen müsse. Die Ansprüche schlössen das Durchlaufen weiterer Schritte zum Erhalt eines vollständigen Rotorelements nicht aus, wie der bereits erwähnte Blick in die Unteransprüche bestätige.

97Soweit es in Abs. [0009] heiße, dass durch unterschiedliche Krümmungsmittelpunkte eine Veränderung in dem Luftspalt zwischen äußerer Oberfläche des Polabschnitts und der inneren Oberfläche des Stators bewirkt werde, handele es sich dabei nicht um ein technisches Problem, dessen Lösung sich das Klagepatent mit Anspruch 1 zur Aufgabe gemacht habe. Eine zwingende Vorgabe, immer einen gleichbleibenden Luftstrom zu gewährleisten, sei schon deshalb nicht gegeben, weil es für die Gewährleistung eines gleichbleibenden Luftspalts auf die Mittellinie C/L als Krümmungsmittelpunkt ankomme, zu der sich die Ansprüche 1 und 6 nicht verhielten. Abgesehen davon werde die Lösung des genannten technischen Problems durch ein Verständnis, wonach die Grundkörperabschnitte mit dem zweiten Stanzelement nur teilweise ausgestanzt würden, nicht ausgeschlossen.

98Eine Abweichung von der vorgenommenen Auslegung ergebe sich auch nicht aus der Entscheidung „Rotorelemente“ des Bundesgerichtshofs und insbesondere dessen Feststellung, wonach die Möglichkeit, den (gleichförmigen) Grundkörper mit dem ersten Stanzwerkzeug nur teilweise auszustanzen, den Polabschnitt und den Rest des Grundkörperabschnitts aber mit weiteren Stanzwerkzeugen, keinerlei Anklang in der Beschreibung finde. Es sei zu berücksichtigen, dass der Bundesgerichtshof zwar von einem „teilweisen Ausstanzen“ spreche, im Klagepatent aber von einem „Bereitstellen“ die Rede sei, welches technisch-funktional dahingehend zu verstehen sei, dass die spätere Mittellinie C/L definiert werde, was bereits dann der Fall sei, wenn die Seitenränder ausgestanzt würden. Ein „teilweises Bereitstellen“ wäre vor diesem Hintergrund denkbar, wenn nur einer der beiden Seitenränder ausgestanzt werde, was in der Tat vom Anspruchswortlaut nicht gedeckt wäre und auch keinen Anklang in der Beschreibung finde. Die weiteren Ausführungen, wonach sich – noch bezogen auf ein wörtliches Verständnis des vertauschten Anspruchswortlaut – bei einem nur teilweisen Ausstanzen des Grundkörperabschnitts mit dem im Ausführungsbeispiel gezeigten einteiligen beweglichen Werkzeug, bei dem zweites und drittes Stanzelement integral ausgestaltet seien, die im Wesentlichen auf der Mittellinie C/L des Grundkörperabschnitts liegenden Krümmungsradien der Polabschnitte und erst recht die gekrümmten inneren Oberflächen des Grundkörperabschnitts nicht erzeugen ließen, sprächen nicht gegen die vorgenommene Auslegung. Zum einen stelle der Bundesgerichtshof ausdrücklich auf die integrale Ausbildung der zweiten und dritten Stanze ab, die aber erst in einem Unteranspruch vorgesehen sei; zum anderen müsse, wie ausgeführt, der Vorteil, den Scheitelpunkt der Krümmungen des Polabschnitts immer auf der gemeinsamen Mittellinie der Grundkörper zu halten, gar nicht zwingend von Anspruch 1 bzw. Anspruch 6 verwirklicht werden. Sollte man den genannten Vorteil hingegen als erfindungswesentlich ansehen, ließe sich auch das bewerkstelligen, indem entweder das dritte Stanzelement – ggf. integral mit dem zweiten – für die Grundlinie ebenfalls inkrementell weiterbewegt werde oder indem stattdessen die Relativbewegung des Stanzelements für den Grundkörperabschnitt nicht linear, sondern als Drehung durchgeführt werde, so dass die Mittellinie der Abschnitte immer auf den Radien der Grundlinie liege.

99Patentanspruch 6 gebe keine bestimmte Bearbeitungsreihenfolge in dem Sinne vor, dass das bandförmige Material immer zuerst von dem „ersten“ und erst danach von dem „zweiten“ Stanzelement bearbeitet werden müsste.

100Zwar stelle die semantische Reihenfolge der Verfahrensschritte im Text bei Verfah-rensansprüchen grundsätzlich zugleich ein Indiz für die funktionelle Reihenfolge bei der Durchführung der einzelnen Verfahrensschritte dar. Im Fall des Anspruchs 6 bestehe diese Indizwirkung jedoch nicht, weil das in Anspruch 6 unter Schutz gestellte Verfahren nicht über die Verwendung der in Anspruch 1 genannten Vorrichtung hinausgehe, für die eine solche Indizwirkung gerade nicht bestehe. Auch aus der Nummerierung der Stanzelemente, die sich schon zur Erleichterung einer späteren Bezugnahme im Anspruch anbiete, lasse sich kein Rückschluss auf die Bearbeitungsreihenfolge ziehen. Soweit im Anspruch von einer Stanz-„anordnung“ die Rede sei, sei damit keine zwingende Reihenfolge gemeint, sondern lediglich die in den weiteren Merkmalen näher beschriebene Ausgestaltung angesprochen. Dass in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels die Anordnung der Stanzelemente der im Anspruch enthaltenen Nummerierung entspreche, beschränke die erfindungsgemäße Lehre nicht. Entgegen der Auffassung der Beklagten sei es auch nicht zwingend, dass bei einem Vertauschen der Stanzelemente das zu stanzende Element schon im ersten Stanzschritt aus dem Blech herausgestanzt werde, so dass es nicht weiter zur zweiten Stanzstation transportiert werden könne. Selbst wenn aber der Grundkörperabschnitt mit seinen beiden Seiten und der Grundlinie in einem Schritt gestanzt werde, folge daraus noch nicht, dass das Polelement im Zuge dieses Stanzvorgangs auch vom übrigen Band getrennt werde und sei ein Weitertransport unproblematisch möglich. Auch aus Unteranspruch 8, der auf das inkrementelle Versetzen einer optionalen dritten Stanzanordnung in Relation zur zweiten Stanzanordnung abstelle, lasse sich eine bestimmte Reihenfolge nicht ableiten. Im Gegenteil folge daraus gerade, dass der Hauptanspruch weiter gefasst sei und ein gemeinsames Bewegen von zweitem und drittem Stanzelement nicht zwingend fordere.

101Schließlich lasse sich aus der Entscheidung „Rotorelemente“ des Bundesgerichtshofs keine bestimmte Bearbeitungsreihenfolge ableiten. Dessen Feststellung, dass nichts unter Schutz gestellt werden solle, was von der in der Beschreibung offenbarten Vorrichtung abweiche, beziehe sich allein auf die Begriffe „Polabschnitte“ und „Grundkörperabschnitte“ und lasse sich nicht hinsichtlich des Patentanspruchs insgesamt verallgemeinern. Das Urteil des Bundesgerichtshofs lasse auch nicht erkennen, dass dieser sich mit der Auslegung dieses Teilmerkmals überhaupt beschäftigt habe. Soweit dort eine bestimmte Bearbeitungsreihenfolge geschildert werde, bezögen sich diese Ausführungen ausdrücklich auf die Darstellung eines Ausführungsbeispiels.

102Diese Auslegung zugrunde gelegt, verwirkliche das angegriffene Verfahren alle Merkmale des Klagepatentanspruchs 6 und die in diesem Zusammenhang verwendete Stanzanordnung zugleich alle Merkmale des Klagepatentanspruchs 1. Letztere verfüge über ein erstes, ortsfestes Stanzelement, welches den äußeren Umfang der Polabschnitte und damit Teile derselben bereitstelle. Dass es in Vorschubrichtung erst nach dem beweglich ausgestalteten zweiten Stanzelement angeordnet sei, welches die beiden parallelen Längsseiten des Grundkörperabschnitts stanze und damit im Sinne der dargestellten Auslegung die Grundkörperabschnitte bereitstelle, sei unbeachtlich. Entscheidend sei, dass bereits nach dem Stanzen durch das zweite Stanzelement die endgültige Form des Rotorelements und die allen Grundkörperabschnitten gemeinsame Mittellinie feststehe.

103Aufgrund der Patentverletzung stünden der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche im tenorierten Umfang zu. Es sei insbesondere das Verschulden der Beklagten nicht aufgrund eines entschuldbaren Rechtsirrtums ausgeschlossen. Die Beklagten hätten nicht auf einen uneingeschränkten Vorrang des Wortlauts vertrauen dürfen, sondern hätten damit rechnen müssen, dass die Begriffe „Polabschnitte“ und „Grundkörperabschnitte“ bei einer Auslegung unter Ermittlung des Wortsinns – im Gegensatz zum Wortlaut – gegeneinander auszutauschen seien.

104Es komme auch keine Kürzung des Schadensersatzanspruchs der Klägerin wegen eigenen Mitverschuldens gemäß § 254 BGB in Betracht. Durch das Einreichen einer dem Wortlaut nach missverständlichen Anspruchsfassung habe die Klägerin schon nicht, wie es aber erforderlich wäre, unmittelbar auf die Beklagten eingewirkt. Zudem ergebe sich aus dem Vortrag der Beklagten nicht, dass sie das Klagepatent bei Aufnahme der patentverletzenden Handlungen tatsächlich gekannt und geprüft hätten, weshalb es auch an der Darlegung der erforderlichen Kausalität fehle. Das vorgelegte Privatgutachten könne sie ebenfalls nicht entlasten, da sie dieses jedenfalls erst nach Aufnahme der patentverletzenden Handlungen eingeholt hätten.

105Die von den Beklagten erhobene Einrede der Verjährung greife nicht durch, weil sich eine vor dem August 2021 bestehende positive Kenntnis der Klägerin von der Patentverletzung nicht feststellen lasse.

106Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufung eingelegt, mit der sie ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Begehren auf Klageabweisung weiterverfolgen. Zur Begründung ihrer Berufung führen sie unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens insbesondere aus:

107Das Landgericht lege das Klagepatent unzutreffend und unter Verkennung geltender Auslegungsgrundsätze aus.

108Wenn in Bezug auf das erste Stanzelement von einem Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte die Rede sei, sei der Begriff „zumindest“ nicht dahin zu verstehen, dass das erste Stanzelement die Polabschnitte auch insgesamt bereitstellen könne. Es sei vielmehr wegen der beanspruchten Lehre zwingend angestrebten Winkelform ausgeschlossen, dass das erste Stanzelement die Polabschnitte der Rotorelemente vollständig ausstanze.

109Das Landgericht ignoriere bei seiner Auslegung, dass der Anspruchswortlaut mit seiner sprachlichen Differenzierung eine technisch zwingende Unterscheidung hinsichtlich des Umfangs des Ausstanzens durch das erste („zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte“) und das zweite („zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte“) Stanzelement treffe. Diese sprachliche Differenzierung dürfe nicht gegenstandslos werden. In der sprachlichen Unterscheidung komme zudem der abweichende technische Beitrag des zweiten gegenüber dem ersten Stanzelement zum Ausdruck, nämlich das nicht nur teilweise, sondern vollständige Ausstanzen des Grundkörperabschnitts und damit zugleich das Herstellen durch Lösen des fertigen Rotorelements aus der Bandform.

110Leistungsergebnis des beanspruchten Verfahrens (Anspruch 6) bzw. der beanspruchten Vorrichtung (Anspruch 1) sei ein aus einem Stahlblechband vollständig gelöstes, selbstständiges Element mit integral ausgestaltetem Pol- und Grundkörperabschnitt. Nur ein solches Element sei nach dem Verständnis der Fachperson geeignet, in gestapelter Form ein Rotorelement für einen elektrischen Motor zu bilden. Daher müssten die Grundkörperabschnitte durch das zweite Stanzelement zwingend vollständig ausgestanzt werden und müssten zudem – ebenfalls zwingend – auch die übrigen Teile der Polabschnitte durch das zweite Stanzelement in einem nachfolgenden Stanzvorgang weggenommen werden.

111Bei einem nur teilweisen Ausstanzen der Grundkörperabschnitte ließe sich überdies die Verwendungseignung der Elemente als Rotorelemente in einer elektrischen Maschine nicht erreichen. Denn das vollständige Ausstanzen der Grundkörperabschnitte bei gleichzeitigem Stanzen der variablen Polabschnitte bedinge, dass die Krümmungsradien der Polabschnitte im Wesentlichen auf der gemeinsamen Mittellinie C/L der Grundkörperabschnitte lägen, so dass trotz der angestrebten Winkelform ein gleichmäßiger Abstand der Polköpfe zur Statorwand erzeugt und somit ein gleichmäßiger Luftspalt zwischen den Polköpfen und dem Stator realisiert werden könne. Seien die Polköpfe unterschiedlich und würden diese so zu unterschiedlich großen Luftspalten zwischen Rotorelement und Stator führen, wären die Elemente – wie die Beklagten erstmals in der Berufungsinstanz geltend machen – aus der Sicht einer Fachperson nicht geeignet, als Rotorelement für einen elektrischen Motor zu dienen.

112Ein abweichendes Verständnis folge auch nicht zwingend aus einer Gegenüberstellung von Anspruch 1 mit den Unteransprüchen des Klagepatents. Rückschlüsse auf das zutreffende Verständnis des Hauptanspruchs ließen sich aus einer nur additiven Ergänzung – wie sie Unteranspruch 3 in Bezug auf den Hauptanspruch vornehme – in der Regel nicht ohne Weiteres ziehen. Zudem bleibe auch bei einem Verständnis, wonach das zweite Stanzelement den Grundkörperabschnitt vollständig ausstanze, ein sinnvoller Anwendungsbereich für den Unteranspruch 3, etwa dann, wenn das dritte Stanzelement separat ausgebildet sei. Darüber hinaus definiere Abs. [0014] die Wirkung des dritten Stanzelements dahin, dass dieses sich stets und ausschließlich auf das Ausstanzen des (gekrümmten) Umfangsrandes beziehe, nicht dagegen auf das Ausstanzen der Unterkante bzw. Fußlinie des Grundkörperabschnitts. Ferner sei zu beachten, dass sich Unteranspruch 3 auf die in Figur 4a gezeigte und in Abs. [0027] ff. beschriebene Stanzreihenfolge beziehe und daher – wenn überhaupt – nur dann zur Auslegung der Ansprüche 1 und 6 herangezogen werden könne, wenn auch für diesen die in der Beschreibung gezeigte Stanzreihenfolge zwingend gelte.

113Schließlich stehe die Auslegung des Landgerichts im Widerspruch zu der Entscheidung „Rotorelemente“ des Bundesgerichtshofs und lasse den von diesem vorgenommenen Austausch der Begriffe „Polabschnitte“ und „Grundkörperabschnitte“ gegenstandslos werden, obgleich bei einem solchen Verständnis die Ansprüche unzulässig erweitert seien. Der Grundsatz, wonach der Patentanspruch grundsätzlich ohne Rücksicht darauf auszulegen sei, ob sich der so ermittelte Gegenstand als patentfähig erweise, müsse in einem Fall wie dem vorliegenden eine Einschränkung erfahren, in dem die Rechtsbestandsentscheidung klar erkennen lasse, welcher Gegenstand vom Anspruch erfasst sei und welcher – mangels Offenbarung – nicht unter den Anspruch falle. Auch das Gebot der Rechtssicherheit gebiete es, die Feststellungen des Bundesgerichtshofs zu den „korrigierten“ Merkmalen als verbindlich anzusehen und nicht ganz oder teilweise wieder „zurückzudrehen“. Dies gelte auch deshalb, weil der Bundesgerichtshof mit seiner Auslegung entgegen Art. 69 Abs. 1 EPÜ, § 14 S. 1 PatG den Anspruchswortlaut bewusst verlassen habe, der dem Verkehr sonst als Ausgangspunkt und Grundlage der Anspruchsauslegung diene, weshalb als Anknüpfungspunkt für die Bestimmung des Schutzbereichs des Klagepatents nunmehr allein das den Merkmalen in der Entscheidung „Rotorelemente“ beigemessene Verständnis dienen könne. Der Grundsatz, wonach bei einer Änderung der Ansprüche im Nichtigkeitsverfahren die die Abweichungen von der ursprünglichen Anspruchsfassung behandelnden Entscheidungsgründe an die Stelle der bzw. neben die ursprüngliche Beschreibung treten, müsse in Bezug auf den vom Bundesgerichtshof vorgenommenen Austausch Anwendung finden. Schließlich hätte sich das Landgericht auch die Frage stellen müssen, warum der Bundesgerichtshof nicht – als „milderes Mittel“ – die Begriffe „erstes“ und „zweites“ (Stanzelement) vertauscht habe. Es wäre dann zu dem Ergebnis gelangt, dass der Bundesgerichtshof sich an diesem geringfügigen Austausch gehindert gesehen habe, weil dann das Polabschnitts-Stanzelement die Polabschnitte vollständig, also einschließlich ihrer Unterkantenabschnitte, ausstanzen müsste.

114In Bezug auf den Verfahrensanspruch 6 sei mit dem Durchlaufen des bandförmigen Materials durch das erste und zweite Stanzelement eine Reihenfolge der Verfahrensschritte festgelegt. Die semantische Reihenfolge der Verfahrensschritte stelle nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein Indiz für die funktionelle Reihenfolge dar, zudem sei die auch bereits durch die Nummerierung der Stanzelemente vorgegebene Reihenfolge in der Beschreibung und den Ausführungsbeispielen ausschließlich so gezeigt. Überdies bleibe die Bandform im Verfahrensablauf nur dann erhalten, wenn zunächst das erste Stanzelement die Polabschnitte lediglich teilweise und sodann zweite Stanzelement den Grundkörperabschnitt und die allen Elementen gemeinsamen Bereiche des Polabschnitts ausstanze. Das Argument des Landgerichts, der Gegenstand des Verfahrensanspruchs 6 gehe nicht über die Verwendung der mit Anspruch 1 beanspruchten Vorrichtung hinaus, übersehe, dass dem Vorrichtungs- und dem Verfahrensanspruch eine jeweils andere Erfindung zugrunde liege.

115Bei zutreffendem Verständnis liege somit eine Patentverletzung nicht vor. Tatsächlich sei es bei der angegriffenen Ausführungsform nur durch eine zusätzliche Drehung (der teilgestanzten Grundkörperabschnitte zusätzlich zur Relativverschiebung gegenüber dem Polstanzelement) technisch möglich, Rotorelemente herzustellen, bei denen die Mittellinie von Grundkörper und die Radien der Oberkanten der Polabschnitte fluchten, obwohl zunächst die Grundkörperabschnitte teilweise und die Polabschnitte nachfolgend vollständig ausgestanzt würden.

116Jedenfalls fehle es am Verschulden, weil sie sich in einem entschuldbaren Rechtsirrtum befunden hätten. Bis zur Entscheidung „Rotorelemente“ hätten sie sich darauf verlassen dürfen, dass sie kein rechtsbeständiges Patent verletzen, denn mit der erteilten Anspruchsfassung habe dem Klagepatent die unzulässige Erweiterung förmlich auf die Stirn geschrieben gestanden. Auch nach der Entscheidung „Rotorelemente“ sei ihnen kein Schuldvorwurf zu machen, weil sie mit der Auslegung des Landgerichts nicht hätten rechnen müssen.

117Erstmals in der Berufungsinstanz machen die Beklagten außerdem geltend: Die Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung seien unverhältnismäßig. Insbesondere die Verurteilung zur Vernichtung der Stanzanordnung stelle sich als grob unverhältnismäßig dar. Bei der gemäß § 140a Abs. 4 S. 1 PatG vorzunehmenden Abwägung sei zu berücksichtigen, dass das Klagepatent bereits am 20.03.2021 abgelaufen sei, die Anlage also seitdem patentfrei genutzt werden dürfe und seitdem Elemente mit ihr produziert würden, die keinem Patentschutz unterfielen. Zudem sei der Bau der betreffenden Stanzanlage mit Anschaffungskosten in Höhe von knapp 3,9 Mio. EUR verbunden gewesen, wobei der Wiederbeschaffungsaufwand bei ca. 5,089 Mio. EUR liegen würde. Allein die Stanzwerkzeuge hätten einen Anschaffungswert zwischen 50.000 und 150.000 EUR je Stück, wobei eine Wiederbeschaffung der Stanzelemente heute je Einheit knapp 197.000 EUR kosten würde. Schließlich sei in die Abwägung einzustellen, dass ihnen aufgrund der außergewöhnlichen Fallumstände kein Schuldvorwurf zu machen sei. Hingegen sei kein berechtigtes Interesse der Klägerin, insbesondere nicht an der Vernichtung der Stanzanordnung erkennbar. Schließlich beschränke sich deren geschäftliche Tätigkeit auf das Halten und Durchsetzen des Klagepatents und verfüge diese nicht über eine eigene Marktposition, die durch die Vollstreckung von Rückruf und Vernichtung zu schützen wäre.

118Auch der Rückruf erscheine angesichts des lange zurückliegenden Ablaufs des Klagepatents unverhältnismäßig. Er berge insbesondere die erhebliche Gefahr, dass ihre Kunden ihn als auf einem bestandskräftigen Patent beruhend missverstünden und zu der irrigen Einschätzung gelangten, die Rotorelemente seien, zumindest durch sie, nicht mehr lieferbar.

119Jedenfalls sei der Rechtsstreit – wie die Beklagten erstmals mit der Berufungsreplik geltend machen – mit Blick auf die von der Beklagten zu 2) erhobene Nichtigkeitsklage vom 25.03.2024 auszusetzen, die sich im Wesentlichen darauf stütze, dass der Gegenstand der Ansprüche 1 und 6 des Klagepatents unzulässig erweitert sei, wenn er so bestimmt werde, wie es das Landgericht getan habe. Da mit einer solchen Auslegung des Landgerichts nicht zu rechnen gewesen sei, sei der Beklagten zu 2) die neue Nichtigkeitsklage erst zum jetzigen Zeitpunkt möglich gewesen.

120Die Beklagten beantragen,

121das am 15.08.2023 verkündete Urteil des Landgerichts Düsseldorf, Aktenzeichen 4b O 59/22, abzuändern und die Klage abzuweisen;

122hilfsweise,

123den Rechtsstreit auszusetzen, bis rechtskräftig über die gegen das Klagepatent anhängige Nichtigkeitsklage vom 25.03.2024 entschieden ist.

124Die Klägerin beantragt,

125die Berufung mit den Maßgaben zurückzuweisen,

126 dass im Tenor zu I. 1. a) des landgerichtlichen Urteils nach dem ersten Wort „Elemente“ der Zusatz „insbesondere Elemente“ gestrichen wird;

127 dass im Tenor zu I. 1. b) (1) nach den Worten „zwischen dem 02.05.2007 und dem 20.03.2021“ das Wort „hergestellt“ gestrichen wird;

128hilfsweise,

129im Fall einer Aussetzung des Verfahrens nach § 148 ZPO

130das am 17.10.2023 verkündete Urteil der 4b-Kammer des Landgerichts Düsseldorf gemäß § 718 Abs. 1 ZPO im Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit dahingehend abzuändern, dass die von ihr, der Klägerin, zu erbringende Sicherheitsleistung für den Tenor zu Ziff. I.1. und I.2. des am 15.08.2023 verkündeten Urteils der 4b-Kammer gegenüber beiden Beklagten insgesamt 50.000,- EUR beträgt.

131Sie verteidigt das angefochtene Urteil und tritt den Ausführungen der Beklagten unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens wie folgt entgegen:

132Die Auffassung der Beklagten, wonach das bewegliche („erste“) Stanzelement ausschließlich Teile des Polabschnitts ausstanzen dürfe, widerspreche anerkannten Auslegungsgrundsätzen. „Zumindest“ bedeute nicht „nur“ – im Gegenteil.

133Soweit es die Frage angehe, ob das zweite Stanzelement die Grundkörperabschnitte vollständig ausstanzen müsse, spreche hierfür einzig und allein die Anspruchssystematik. Diese allein könne eine derart beschränkende Auslegung der im Übrigen klaren Lehre des Klagepatents jedoch nicht rechtfertigen. Danach könne optional ein drittes Stanzelement hinzutreten, welches sowohl die gekrümmte äußere Oberfläche des Polabschnitts als auch die gekrümmte innere Oberfläche des Grundkörperabschnitts ausstanze und optional einstückig mit dem beweglichen („zweiten“) Stanzelement ausgebildet sein könne. Zu dieser Beschreibung und dem einzigen Ausführungsbeispiel setze sich das enge Verständnis in Widerspruch.

134Die Behauptung der Beklagten, ohne die Gewährleistung eines gleichmäßigen Luftspalts sei ein Rotorelement nicht für den Einsatz in einer elektrischen Maschine geeignet, werfe schon im Hinblick auf die Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform Fragen auf. Jedenfalls aber beantworte sich die Frage der objektiven Eignung ausschließlich auf der Ebene des Klagepatents und nicht etwa danach, was die Beklagten im Jahr 2023 als „Industriestandard“ o.ä. betrachten mögen. Das Klagepatent selbst lehre die Wirkung eines gleichmäßigen Luftspalts ausdrücklich als optional.

135Entgegen der Darstellung der Beklagten habe der Bundesgerichtshof nicht ausgeführt, dass ein Bereitstellen des Grundkörperabschnitts durch teilweises Ausstanzen nicht anspruchsgemäß sei. Die von den Beklagten zitierte Rn. 23 der Entscheidung „Rotorelemente“ beinhalte nicht mehr als die Aussage, dass ein nur teilweises Ausstanzen des Grundkörperabschnitts bei gleichzeitig vollständigem Ausstanzen des Polabschnitts nicht beschrieben sei. Die fehlende Beschreibung einer Ausführungsform führe aber nicht aus dem Schutzbereich heraus.

136Die von den Beklagten konstruierte vermeintliche Bindungswirkung der Entscheidungsgründe bestehe ebenfalls nicht. Der Bundesgerichtshof habe weder den Schutzbereich des Klagepatents auf das Ausführungsbeispiel beschränkt noch sei er zu dem Ergebnis gekommen, dass eine „vertauschte Nummerierung“ nicht ursprungsoffenbart sei. Entscheidend sei vielmehr die Erkenntnis gewesen, dass die Polelemente durch ein feststehendes und die Grundkörperabschnitte durch ein bewegliches Stanzelement bereitgestellt würden.

137Zu Recht habe sich das Landgericht auch der – in der Berufungsinstanz nur noch in Bezug auf den Verfahrensanspruch vertretenen – Auffassung der Beklagten, aus der Bezeichnung des ortsfesten und des beweglichen Stanzelements als „erstes“ und „zweites“ Stanzelement folge eine bestimmte Stanzreihenfolge, nicht angeschlossen. Anspruch 6 gebe nicht einmal eine semantische Reihenfolge von Verfahrensschritten vor, sondern konkretisiere allein die Stanzanordnung der Maschine.

138Von einem unvermeidbaren Rechtsirrtum der Beklagten könne keine Rede sei, zumal sie zum Zeitpunkt der „Rotorelemente“ bereits ihre, der Klägerin, Auslegung sowie diejenige des Landgerichts und Oberlandesgerichts Düsseldorf (jeweils aus dem seinerzeitigen Besichtigungsverfahren) gekannt hätten. Sie hätten also gewusst, dass mehrere Instanzen eine von ihnen abweichendes Verständnis hätten, was einen unvermeidbaren Irrtum jedenfalls ausschließe.

139Der erstmals in der Berufungsinstanz erhobene Einwand der Unverhältnismäßigkeit sowie der diesbezügliche Vortrag – zu dem sie, die Klägerin, sich mit Nichtwissen erkläre – sei präkludiert. Ebenfalls präkludiert seien der Aussetzungsantrag und der zu seiner Begründung vorgebrachte Vortrag.

140Korrekturbedürftig sei allerdings die Kostenentscheidung des Landgerichts, soweit sie, die Klägerin, hierdurch belastet werde. Das Landgericht habe übersehen, dass der zurückgenommene Antrag – betreffend den Auskunftsanspruch gegenüber der Beklagten zu 2) hinsichtlich der Anwendung des patentgemäßen Verfahrens – mit den tenorierten Ansprüchen deckungsgleich sei.

141Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen sowie auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.

Die jeweils eingelegten Rechtsmittel sind zulässig, bleiben in der Sache aber ohne Erfolg.

Die zulässige Berufung der Beklagten ist unbegründet. Zu Recht hat das Landgericht in den die angegriffene Ausführungsform (Stanzmaschine) sowie die angegriffenen Erzeugnisse (Rotorelemente) betreffenden Benutzungshandlungen in der Bundesrepublik Deutschland eine wortsinngemäße Benutzung des Klagepatents gesehen und die Beklagten wegen unmittelbarer Patentverletzung zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung, zur Vernichtung, zum Rückruf sowie zum Schadensersatz verurteilt.

1441.

145Das Klagepatent betrifft eine Vorrichtung zum Herstellen von bandförmigen Material, wobei die Elemente im Gebrauch aufeinander gestapelt werden, um eine Anordnung von gestapelten Elementen für eine elektrische Maschine zu bilden.

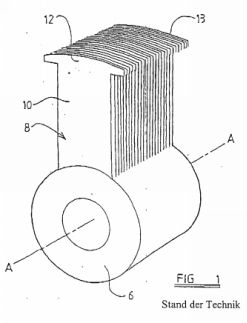

146Zur Veranschaulichung wird nachfolgend Figur 1 des Klagepatents eingeblendet, die eine herkömmliche Rotoranordnung mit einer Welle 6 und einer Anzahl von Rotorelementen 8 zeigt, die mit der Welle zur Drehung mit dieser um die Achse A-A der Welle verbunden sind, wobei jedes Rotorelement einen Grundkörperabschnitt 10 und einen Polabschnitt 12 aufweist:

147

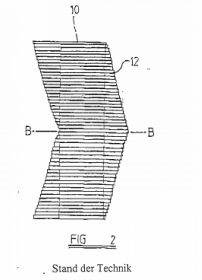

Eine elektrische Maschine mit ausgeprägten Polen ist unter dem Fachbegriff Schenkelpolmaschine bekannt. Für Käfig- und Drehstromentwicklungen ist es üblich, zur Geräusch- und Oberwellendämpfung die Nuten zu schrägen. Die Einzelbleche werden gegeneinander versetzt, so dass Nuten und Leiter wendelförmig verlaufen, ggf. auch abschnittsweise mit unterschiedlicher Schrägungsrichtung, so dass sich eine als Winkel- oder Pfeilform bezeichnete Form ergibt (BGH-Urteile „Rotorelemente“ Rn. 7, „Stanzanordnung in Schenkelpolmaschine“ Rn. 8). Auch nach dem Klagepatent sollen die Polabschnitte winkelförmig geschrägt werden, die Grundkörper hingegen unverändert bleiben, wie in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 des Klagepatents gezeigt (BGH-Urteile „Rotorelemente“ Rn. 7; „Stanzanordnung in Schenkelpolmaschine“ Rn. 8):

149

Dazu müssen im Stand der Technik entweder beide Teile einzeln gefertigt und beispielsweise durch Schweißen verbunden werden oder es ist für jedes Blech eine gesonderte Form zu stanzen, was eine große Zahl verschiedener Stanzwerkzeuge erfordert (BGH-Urteile „Rotorelemente“ Rn. 8, „Stanzanordnung in Schenkelpolmaschine“ Rn. 9).

151Davon ausgehend liegt dem Klagepatent die Aufgabe zugrunde, einen Rotor mit dem gewünschten Winkelprofil einfacher herzustellen (BGH-Urteile „Rotorelemente“ Rn. 8, „Stanzanordnung in Schenkelpolmaschine“ Rn. 9; Urteil BPatG II Rn. 19).

152Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt Patentanspruch 1 in der im Nichtigkeitsverfahren aufrechterhaltenen Fassung eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor, wobei die gegenüber der eingetragenen Fassung hinzugekommenen Merkmale durch Kursivschrift und der sogleich näher zu erörternde Austausch der Begriffe „Polabschnitte“ und „Grundkörperabschnitte“ durch Unterstreichung gekennzeichnet sind:

1531.1 Vorrichtung zum Herstellen von Elementen (8)

1541.2 aus bandförmigem Material,

1551.3 wobei die Elemente (8) im Gebrauch aufeinandergestapelt werden, um eine Anordnung von gestapelten Elementen (8) für eine elektrische Maschine zu bilden,

1561.4 wobei jedes Element (8) Grundkörper- (10) und Polabschnitte (12) aufweist, die integral ausgebildet sind,

1572. wobei die Maschine eine Stanzanordnung aufweist, die versehen ist

1582.1 mit einem ersten Stanzelement (22) zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte (12) eines jeden Elements,

1592.2 und mit einem zweiten Stanzelement (32) zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte (10) eines jeden Elements (8),

1603.1 wobei die Stanzelemente (22, 32) für Grundkörper und Pole relativ zueinander bewegbar sind, zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen,

1613.2 wenn die Grundkörper- und Polabschnitte (10, 12) der Elemente gebildet werden,

1624. wobei eine schrittweise Einstellung der Position des zweiten Stanzelements (32) relativ zu dem ersten Stanzelement (22) so ausgeführt wird, dass,

1634.1 während jeder der Grundkörperabschnitte (10) der Elemente entlang einer gemeinsamen Mittellinie gebildet wird,

1644.2 der Polabschnitt (12) eines jeden der aufeinanderfolgenden Elemente (8) schrittweise relativ zu dem Polabschnitt (12) eines jeden entsprechenden vorangehenden Elements (8) in Bezug auf die genannte gemeinsame Mittellinie des Grundkörperabschnitts (10) versetzt ist,

1655.1 wobei das erste Stanzelement (22) relativ zu einer Maschinenbasis (20) ortsfest gehalten wird, und

1665.2 wobei das zweite Stanzelement (32) schrittweise zwischen aufeinanderfolgenden Ausstanzvorgängen relativ zu dem ersten Stanzelement (22) und der Maschinenbasis (20) bewegt wird.

167Patentanspruch 6 schlägt in der von der Klägerin geltend gemachten Kombination mit Anspruch 1 ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor:

168Verfahren zum Herstellen von Elementen (8)

1691.1 unter Verwendung einer Vorrichtung nach Anspruch 1

1701.2 ausgehend von bandförmigem Material,

1711.3 wobei die Elemente (8) im Gebrauch aufeinandergestapelt werden, um eine Anordnung von gestapelten Elementen (8) für eine elektrische Maschine zu bilden,

1721.4 wobei jedes Element (8) Grundkörper- (10) und Polabschnitte (12) aufweist, die integral ausgebildet sind,

1732. wobei die Maschine eine Stanzanordnung aufweist, die versehen ist

1742.1 mit einem ersten Stanzelement (22) zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte (12) eines jeden Elements,

1752.2 und mit einem zweiten Stanzelement (32) zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte (10) eines jeden Elements (8),

1763.1 wobei das Verfahren umfasst, die ersten und zweiten Stanzelemente (22, 32) relativ zueinander zu bewegen, zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen,

1773.2 wenn die Grundkörper- und Polabschnitte (10, 12) der Elemente gebildet werden,

1784. wobei eine schrittweise Einstellung der Position des zweiten Stanzelements (32) relativ zu dem ersten Stanzelement (22) so ausgeführt wird, dass,

1794.1 während jeder der Grundkörperabschnitte (10) der Elemente (8) entlang einer gemeinsamen Mittellinie gebildet wird,

1804.2 der Polabschnitt (12) eines jeden der aufeinanderfolgenden Elemente (8) schrittweise relativ zu dem Polabschnitt (12) eines jeden entsprechenden vorangehenden Elements (8) in Bezug auf die genannte gemeinsame Mittellinie versetzt ist.

181Der Senat legt seinem Verständnis der Klagepatentansprüche – wie das Landgericht – die vom Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung „Rotorelemente“ (Rn. 18 ff.) herausgearbeitete und in seiner Entscheidung „Stanzanordnung in Schenkelpolmaschine“ (Rn. 13) bestätigte Auslegung zugrunde, wonach der Patentanspruch abweichend von seinem reinen Wortlaut so zu lesen ist, dass das erste Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte eines jeden Elements und das zweite Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte eines jeden Elements vorgesehen ist. Bereits in der Merkmalsgliederung sind daher die im wörtlich verstandenen Patentanspruch vertauschten Begriffe „Polabschnitte“ und „Grundkörperabschnitte“ ausgetauscht (Merkmale 2.1, 2.2).

182Die erfindungsgemäß erstrebte einfachere Herstellung eines Rotors mit dem gewünschten Winkelprofil wird nach der Lehre des Klagepatents durch zwei Stanzwerkzeuge erreicht, die schrittweise (inkrementell) gegeneinander bewegt werden und so eine sukzessive Verschiebung des Polabschnitts zum Grundkörper bewirken (BGH-Urteile „Rotorelemente“ Rn. 8, „Stanzanordnung in Schenkelpolmaschine“ Rn. 9). Während nämlich das Stanzwerkzeug für den Polabschnitt fest steht, wird das Stanzwerkzeug für den Grundkörper schrittweise zwischen den aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen bewegt. Dadurch wird bei den nacheinander ausgestanzten Elementen die sukzessive Verschiebung zwischen Polabschnitt und Grundkörper realisiert, wobei im montierten Zustand die Grundkörper miteinander fluchtend angeordnet sind, während die aneinandergereihten Polabschnitte die gewünschte Schrägstellung gegenüber der Hauptachse der Maschine aufweisen (vgl. Urteil BPatG II Rn. 20).

Dies vorausgeschickt bedürfen insbesondere die Merkmale 2.1 und 2.2 des Vorrichtungsanspruchs 1 einer näheren Erläuterung, wobei für den Verfahrensanspruch 6 – soweit nicht ausdrücklich angesprochen – Entsprechendes gilt.

Nach Merkmal 2.1 ist die Stanzanordnung einer erfindungsgemäßen Maschine mit einem ersten Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte eines jeden Elements versehen.

185Wie der Fachmann, ein Fachhochschulingenieur des Maschinenbaus oder der Fertigungstechnik mit besonderer Berufserfahrung in der Fertigung von Blechpaketen für elektrische Maschinen, der die Vorgaben für die Details der jeweils zu fertigenden Blechpakete von einem promovierten oder zumindest diplomierten Ingenieur der Elektrotechnik, der in der Optimierung elektrischer Motoren und Generatoren erfahren ist, erhält (vgl. BPatG-Urteil II Rn. 22), der Vorgabe, wonach das erste Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte eines jeden Elements vorgesehen ist, entnimmt, handelt es sich dabei um eine bloße Zweckangabe. Derartige Zweckangaben in einem Sachanspruch beschränken als solche dessen Gegenstand regelmäßig nicht. Die Zweckangabe ist damit aber nicht bedeutungslos. Sie hat vielmehr regelmäßig die Aufgabe, den durch das Patent geschützten Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die räumlich-körperlichen Merkmale des Anspruchs erfüllen, sondern auch so ausgebildet sein muss, dass er für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar ist (vgl. BGH, GRUR 1991, 436, 441 f. – Befestigungsvorrichtung II; GRUR 2006, 923 Rn. 15 – Luftabscheider für Milchsammelanlage; GRUR 2008, 896 Rn. 17 – Tintenpatrone; GRUR 2009, 837 Rn. 15 – Bauschalungsstütze, GRUR 2012, 475 Rn. 17 – Elektronenstrahltherapiesystem; GRUR 2018, 1128 Rn. 12 – Gurtstraffer; Urt. v. 07.09.2021 – X ZR 77/19, GRUR-RS 2021, 30741 Rn. 13 – Laserablationsvorrichtung). Dies bedeutet im Streitfall, dass das erste Stanzelement seiner räumlich-körperlichen Ausgestaltung nach geeignet sein muss, zumindest Teile der Polabschnitte durch Ausstanzen bereitzustellen.

186Nach dem eindeutig erscheinenden Wortlaut („zumindest von Teilen der Polabschnitte“) kann das erste Stanzelement auch so ausgebildet sein, dass es die Polabschnitte nicht nur teilweise, sondern vollständig ausstanzt. Soweit die Beklagten in der Berufungsinstanz die Auffassung vertreten, ein vollständiges Ausstanzen der Polabschnitte sei vom Anspruch nicht erfasst, vielmehr dürfe das erste Stanzelement zwingend nur denjenigen Teil der Polabschnitte stanzen, der allen Rotorelementen, unabhängig von dem jeweiligen Versatz ihrer Polabschnitte gegenüber der Mittellinie der Grundkörperabschnitte gemeinsam ist, entspricht dieses Verständnis nicht dem Wortlaut des Merkmals. Verlangt Patentanspruch 1 ein erstes Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen „zumindest von Teilen der Polabschnitte“ eines Elements, lässt sich dies ausgehend vom Wortlaut nicht anders verstehen, als dass die Polabschnitte im Betrieb einer erfindungsgemäßen Vorrichtung auch vollständig ausgestanzt werden dürfen.

187An diesem Punkt bleibt der Fachmann allerdings nicht stehen. Selbst dann, wenn der Wortlaut des Patentanspruchs – wie hier – nach dem allgemeinen Sprachgebrauch oder dem Fachverständnis eindeutig zu sein scheint, ist stets eine Auslegung des Patentanspruchs geboten, in der es den technischen Sinngehalt des Patentanspruchs zu ermitteln gilt. Aus der Patentbeschreibung und den Zeichnungen, die gemäß Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPÜ zur Auslegung heranzuziehen sind, kann sich ergeben, dass die Patentschrift Begriffe eigenständig definiert und insoweit ein eigenes Lexikon darstellt (BGH, GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube; „Rotorelemente“ Rn. 16; GRUR 2016, 361 Rn. 14 – Fugenband; GRUR 2021, 942 Rn. 22 – Anhängerkupplung II; Senat, Urt. v. 29.02.2024 – I-2 U 6/20, GRUR-RS 2024, 7537 Rn. 55 – Rohrbearbeitungsvorrichtung, m.w.N.).

188Auch bei einer weitergehenden Betrachtung findet der Fachmann jedoch keine Anhaltspunkte für ein einschränkendes Verständnis. Die von den Beklagten herangezogene Textstelle in Abs. [0013] ist zwar Teil der allgemeinen Beschreibung, beschreibt aber ausdrücklich eine bevorzugte Ausführungsform, wenn es dort heißt:

189„Bevorzugt ist der Teil des (ersten) Polabschnitts, der durch das erste Stanzelement hergestellt wird, derjenige Teil des Polabschnitts, der für alle Rotorelemente über den gesamten Bereich gemeinsam ist.“

190Dass in dem in den Figuren 4a, 5a und 6a gezeigten und in den Abs. [0028] ff. beschriebenen Ausführungsbeispiel das erste Stanzelement der Vorrichtung stets nur den äußeren Umfang der Polabschnitte ausstanzt, vermag den weitergehenden Anspruchswortlaut nicht zu beschränken. Ein Ausführungsbeispiel erlaubt regelmäßig – so auch hier – keine einschränkende Auslegung des die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs (vgl. BGH, GRUR 2004, 1023, 1024 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; GRUR 2017, 152 Rn. 21 – Zungenbett).

191Das Argument der Beklagten, Oberkante und Unterkante eines Polabschnitts könnten durch ein ortsfestes Stanzelement nicht gestanzt werden, da diese sich in Abhängigkeit von dem erfindungsgemäß angestrebten Versatz von Rotorelement zu Rotorelement unterschieden, führt ebenfalls nicht zu einem anderen Verständnis. Selbst wenn diese Sichtweise für die im Ausführungsbeispiel gezeigte Ausführungsform zutreffen sollte, ist der Anspruch darauf, wie soeben festgestellt, nicht beschränkt. Der Anspruch schließt – solange alle Merkmale verwirklicht sind – auch das Vorsehen weiterer Mittel zum Erreichen des insbesondere in den Merkmalen 4.1 und 4.2 beschriebenen Ergebnisses nicht aus (dazu noch unter b) dd) (2)).

192Auch aus den Ausführungen des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung „Rotorelemente“ ergibt sich ein derartiges technisches Verständnis entgegen der Auffassung der Beklagten nicht. In Rn. 29 dieser Entscheidung heißt es:

193„Technisch sinnvoll ließe sich die zunächst nur teilweise Ausstanzung des Grundkörperabschnitts, die Merkmal 2.1 vorzusehen scheint, nur dahin verstehen, dass dem Ausstanzen seiner Längskanten die Ausstanzung seiner Fußlinie, gegebenenfalls zusammen mit der Oberkante des vorauslaufenden Polabschnitts, nachfolgt. …“

194Der Bundesgerichtshof würdigt sodann unter Zugrundelegung eines wörtlich verstandenen Anspruchswortlauts die in Unteranspruch 5 (= zum Zeitpunkt der Entscheidung Unteranspruch 6) beanspruchte Ausführungsform, in dem ein mit dem zweiten Stanzelement integral ausgebildetes drittes Stanzelement vorgesehen ist. Er gelangt hierbei zu dem Ergebnis (Rn. 31):

195„Mit diesem einteiligen beweglichen Werkzeug lassen sich jedoch im Wesentlichen auf der Mittellinie C/L des Grundkörperabschnitts liegende Krümmungsradien der Polabschnitte nicht erzeugen. Es lassen sich nicht einmal die (gleichmäßig) gekrümmten inneren Oberflächen des Grundkörperabschnitts erzeugen, mit denen die Rotorelemente im Ausführungsbeispiel auf der Welle angeordnet sind, weil die einteilige Stanze relativ zum Grundkörperabschnitt verschoben wird.“

196Die Beklagten leiten aus diesen auf den wörtlich verstandenen Anspruchswortlaut bezogenen Ausführungen ein Verständnis des Bundesgerichtshofs ab, wonach (nach einer Korrektur der vertauschten Begrifflichkeiten) die Polabschnitte nur teilweise ausgestanzt werden dürften. Dieser Interpretation vermag der Senat indes nicht zu folgen. Der Bundesgerichtshof würdigt mit der zitierten Urteilspassage Beschreibung und Ausführungsbeispiele des Klagepatents ausschließlich unter dem Gesichtspunkt eines widerspruchsfreien Verständnisses des Anspruchswortlauts, um nämlich die Frage beantworten zu können, ob dem Begriff „Polabschnitte“ die Bedeutung „Grundkörperabschnitte“ zuzumessen ist und umgekehrt. Zu der Frage des Schutzumfangs eines widerspruchsfrei verstandenen Anspruchs äußert sich der Bundesgerichtshof weder an der zitierten Stelle noch überhaupt in der Entscheidung „Rotorelemente“. Folgerichtig befasst sich auch die zitierte Textstelle ausschließlich mit der bevorzugten Ausführungsform des Unteranspruchs 5 und gelangt zu dem Schluss, dass bei einem wörtlichen Verständnis der genannten Begriffe der gerade durch diese Ausführungsform erstrebte Vorteil von im Wesentlichen auf der Mittellinie C/L des Grundkörperabschnitts liegenden Krümmungsradien der Polabschnitte sich nicht erzeugen ließe (BGH-Urteil „Rotorelemente“ Rn. 31). Die Schlussfolgerung, der Bundesgerichtshof halte ausschließlich ein nur teilweises und nicht auch ein vollständiges Ausstanzen durch das erste Stanzelement für technisch umsetzbar oder anspruchsgemäß, lässt sich daraus nicht ziehen.

Nach Merkmal 2.2 ist die Stanzanordnung einer erfindungsgemäßen Maschine ferner mit einem zweiten Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte eines jeden Elements versehen.

198Auch insoweit handelt es sich, wie der Fachmann der Formulierung zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte entnimmt, um eine Zweckangabe. Erforderlich, aber auch ausreichend ist demnach auch hier, dass die Stanzanordnung räumlich-körperlich so ausgestaltet ist, dass sie die objektive Eignung aufweist, die Grundkörperabschnitte durch Ausstanzen bereitzustellen. Zwischen den Parteien streitig ist insbesondere die Frage, ob sich die entsprechende Eignung des zweiten Stanzelements zwingend auf ein vollständiges Ausstanzen der Grundkörperabschnitte beziehen muss oder ob es auch ausreicht, wenn das zweite Stanzelement zum Ausstanzen lediglich von Teilen der Grundkörperabschnitte – namentlich dessen Seitenkanten – ausgebildet ist.

Bei einer Betrachtung des Wortlauts stellt sich der Fachmann zunächst die Frage, welche Bedeutung dem in Merkmal 2.2 – wie auch in Merkmal 2.1 – enthaltenen Begriff des Bereitstellens – in der nach Art. 70 Abs. 1 EPÜ maßgeblichen Verfahrenssprache „providing“ – zukommt. Das Landgericht hat hierzu ausgeführt, dass der Begriff des Bereitstellens nicht als ein Fertigstellen verstanden und schon vor diesem Hintergrund ein vollständiges Ausstanzen auch der Grundkörperabschnitte nicht verlangt werden könne. Gegen ein Verständnis, wonach das Bereitstellen begrifflich als Fertigstellen (des jeweiligen Abschnitts des Rotorelements) zu verstehen ist, spricht in der Tat, dass der Anspruch diesen Begriff in Merkmal 2.1 in Bezug auf die Polabschnitte verwendet, in diesem Fall aber, wie unter a) erläutert, ausdrücklich ein nur teilweises Ausstanzen genügen lässt. Im Zweifel ist gleichen Begriffen im Rahmen eines Patentanspruchs auch die gleiche Bedeutung beizumessen (BGH, GRUR 2017, 152 Rn. 17 – Zungenbett; Urt. v. 25.05.2023 – X ZR 54/21, GRUR-RS 2023, 21360 Rn. 23 – Schiebeverpackung; OLG Düsseldorf, Urt. v. 14.12.2017 – I-15 U 23/18, BeckRS 2017, 154037 Rn. 36; GRUR-RR 2023, 237 Rn. 87 – Waffenverschlusssystem II; Urt. v. 01.02.2024 – I-15 U 17/23, GRUR-RS 2024, 7766 Rn. 65 – Kartuschensystem). Ein unterschiedliches Verständnis des Begriffs des Bereitstellens scheint sich auch nicht daraus zu ergeben, dass das Bezugsobjekt (Polabschnitte/Grundkörperabschnitte) ein anderes ist. Vielmehr beschreibt das Bereitstellen bei einer rein sprachlichen Betrachtung den Beitrag des jeweiligen Stanzelements zu dem Leistungsergebnis, während der konkrete Umfang des hierfür vorzunehmenden Ausstanzens separat bestimmt werden muss. Der Begriff des Bereitstellens ist daher auch nicht isoliert, sondern stets im Zusammenhang mit der Forderung nach einem Ausstanzen zu lesen, also als ein „Bereitstellen durch Ausstanzen“ („providing by punching“). Dies wird auch dadurch bestätigt, dass das Klagepatent den Begriff auch an anderer Stelle ausschließlich in diesem Sinne verwendet (vgl. Abs. [0014], Unteranspruch 3).

200Nachdem also für den konkreten Umfang des erforderlichen Ausstanzens nicht allein auf den Begriff des Bereitstellens abgestellt werden kann, stellt sich die Frage, ob ein Ausstanzen der Grundkörperabschnitte dem reinen Wortlaut nach, wie es die Beklagten verstanden wissen wollen, nur ein vollständiges Ausstanzen der Grundkörperabschnitte insgesamt bedeuten kann. Auch wenn diese Sichtweise auf den ersten Blick nahezuliegen scheint; begrifflich zwingend ist sie jedenfalls nicht. Denn ein „vollständiges“ Ausstanzen oder ein Ausstanzen der Grundkörperabschnitte „insgesamt“ ist gerade nicht gefordert.

201Allerdings lässt der Fachmann in diesem Zusammenhang nicht den sprachlichen Unterschied zwischen den Merkmalen 2.1 und 2.2 außer Betracht. Während in Merkmal 2.2 von einem Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte die Rede ist, spricht Merkmal 2.1 von einem Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Polabschnitte. In Fortführung des bereits zitierten Grundsatzes, wonach gleichen Begriffen im Rahmen eines Patentanspruchs im Zweifel auch die gleiche Bedeutung beizumessen ist (BGH, GRUR 2017, 152 Rn. 17 – Zungenbett; Urt. v. 25.05.2023 – X ZR 54/21, GRUR-RS 2023, 21360 Rn. 23 – Schiebeverpackung; OLG Düsseldorf, Urt. v. 14.12.2017 – I-15 U 23/18, BeckRS 2017, 154037 Rn. 36; GRUR-RR 2023, 237 Rn. 87 – Waffenverschlusssystem II; Urt. v. 01.02.2024 – I-15 U 17/23, GRUR-RS 2024, 7766 Rn. 65 – Kartuschensystem), kommt unterschiedlichen Begriffen im Zweifel auch eine unterschiedliche Bedeutung zu und deutet eine sprachliche Differenzierung somit auf ein unterschiedliches Verständnis hin. Wie es aber auch nach dem dargestellten Grundsatz nicht ausgeschlossen ist, dass gleichen Begriffen in unterschiedlichen Zusammenhängen doch unterschiedliche Bedeutungen zukommen (BGH, GRUR 2017, 152 Rn. 17 – Zungenbett), ist es ebenso wenig ausgeschlossen, dass unterschiedliche Begriffe in einem Patentanspruch die gleiche Bedeutung haben oder dass einer sprachlichen Differenzierung nicht mehr als eine klarstellende Wirkung zukommt. Dies ist anzunehmen, wenn die Auslegung des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung auch der Beschreibung und der Kennzeichnungen ein solches Verständnis ergibt (vgl. BGH, GRUR 2017, 152 Rn. 17 – Zungenbett; Urt. v. 12.03.2024 – X ZR 12/22, GRUR-RS 2024, 9316 Rn. 29 ff. – Variationsnut; OLG Düsseldorf Urt. v. 14.12.2017 – I-15 U 23/18, BeckRS 2017, 154037 Rn. 36 ff., jeweils zu der unterschiedlichen Bedeutung gleicher Begriffe).

202Im Streitfall ergibt die Auslegung des Patentanspruchs, dass der sprachlichen Differenzierung lediglich eine – bezogen auf Merkmal 2.1 – klarstellende Wirkung zukommt und dass auch Merkmal 2.2 eine Ausgestaltung des zweiten Stanzelements zulässt, bei dem zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Grundkörperabschnitte lediglich deren Seitenkanten ausgestanzt werden.

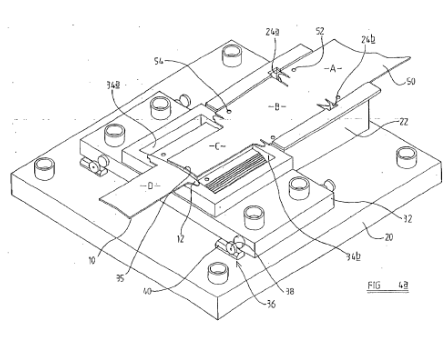

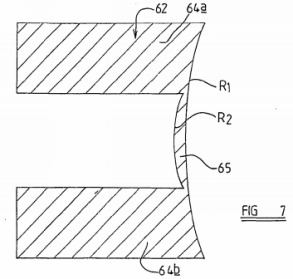

Zu dieser Sichtweise gelangt der Fachmann zunächst unter Berücksichtigung des in den Figuren 4a, 5a und 6a gezeigten und in den Abs. [0028] ff. beschriebenen (einzigen) Ausführungsbeispiels des Klagepatents, welches eine erfindungsgemäße Vorrichtung zeigt und deren Betriebsweise erläutert. Zur Veranschaulichung wird nachstehend Figur 4a nochmals eingeblendet:

204