Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

I.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Teil-Urteil der 4a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert und zwar mit der Maßgabe, dass die unter Ziffer I.3. erfolgte Verurteilung zur Auskunftserteilung nur für ab dem 27.12.2009 begangene Benutzungshandlungen gilt und die Klage insoweit abgewiesen wird, als die Klägerin darüber hinausgehend Auskunftserteilung für die Zeit vom 01.05.2009 bis zum 26.12.2009 geltend gemacht hat.

II.

Die weitergende Berufung der Beklagten wird zurückgewiesen.

III.

Die Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.

III.

Das vorliegende Urteil und - soweit bestätigt - das Teil-Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar. Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von EUR 30.000,- abzuwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

IV.

Die Revision wird nicht zugelassen.

G r ü n d e:

2A.

3Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des Europäischen Patents EP 2 042 … (Anlage K1, „Klagepatent“).

4Die Veröffentlichung der am 25.09.2007 vollzogenen Anmeldung des in deutscher Sprache verfassten Klagepatents erfolgte am 01.04.2009. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 16.03.2011 bekanntgemacht.

5Mit Urteil vom 13.10.2016 erklärte das Bundespatentgericht das Klagepatent auf eine von der hiesigen Beklagten eingereichte Nichtigkeitsklage hin teilweise für nichtig und hielt es in einer eingeschränkten Fassung aufrecht. Die dagegen beim Bundesgerichtshof eingelegte Berufung blieb erfolglos (vgl. Urteil des Bundesgerichtshofs vom 19.02.2019 – X ZR 19/17, Anlage TW 18, („BGHU“)).

6Das Klagepatent hat einen Auslauftrichter für ein Silo eines Silofahrzeugs zum Gegenstand. Der von der Klägerin geltend gemachte Klagepatentanspruch 1 lautet gemäß der durch das Bundespatentgericht beschränkt aufrecht erhaltenen Fassung wie folgt:

7„Auslauftrichter für ein Silo eines Silofahrzeugs, mit filterartigen Segmenten (5), die lösbar auf der Innenseite des Auslauftrichters (1) angebracht sind, mit einer Druckluftzuführung, mit der Druckluft zwischen die filterartigen Segmente (5) und die Innenseite des Auslauftrichters (1) einblasbar ist, und mit leistenförmigen Haltern (9), die sich entlang eines Randes der Segmente (5) erstrecken, an denen die Halter (9) die Segmente (5) auf einer dem Auslauftrichter (1) abgewandten Innenseite übergreifen und die Segmente (5) lösbar gegen die Innenseite des Auslauftrichters (1) spannen, dadurch gekennzeichnet, dass die Halter (9) einen in ein Austrittsloch (2) des Auslauftrichters (1) eingesetzten Auslaufstutzen (12) übergreifen und halten.“

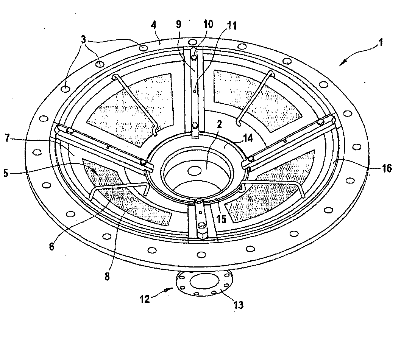

8Die nachstehend verkleinert eingeblendete Figur 1 des Klagepatents zeigt einen erfindungsgemäßen Auslauftrichter in perspektivischer Darstellung mit Blick auf eine Innenseite (Absatz [0019] des Klagepatents).

9

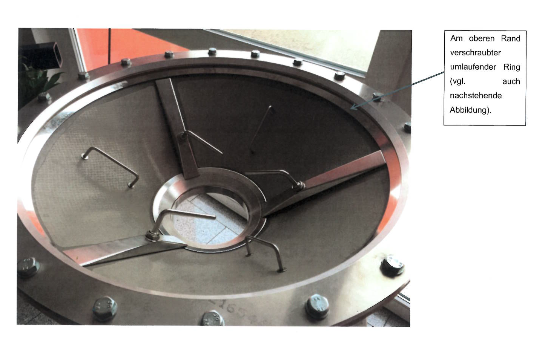

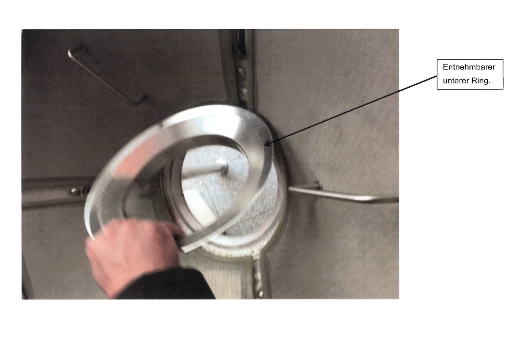

Die Beklagte stellt her und vertreibt Auslauftrichter für Silos von Silofahrzeugen. Nachfolgend sind in verkleinerter Form zwei von der Beklagten stammende Abbildungen eines Exemplars der Auslauftrichter der Beklagten (Seiten 2 und 4 der Anlage TW3, „angegriffene Ausführungsform“) eingeblendet. Das auf der unteren Abbildung (Seite 4 der Anlage TW3) gezeigte und darin als „entnehmbarer unterer Ring“ bezeichnete Bauteil der angegriffenen Ausführungsform wird im Folgenden als „unterer Ring“ bezeichnet.

11

Die Klägerin hat die Beklagte vor dem Landgericht im Wege der Stufenklage auf Auskunft und Rechnungslegung sowie auf Schadensersatz (zweite Stufe) in Anspruch genommen sowie darüber hinaus jenseits der Stufenklage einen weiteren Auskunftsanspruch gegen die Beklagte geltend gemacht. Sie hat die Auffassung vertreten, die angegriffene Ausführungsform mache von der Lehre des Klagepatents unmittelbar wortsinngemäßen Gebrauch. Insbesondere handele es sich bei dem unteren Ring um einen in ein Austrittsloch des Auslauftrichters eingesetzten Auslaufstutzen. Der untere Ring der angegriffenen Ausführungsform habe mit dem hohlkegelstumpfförmigen, an die Form des Auslauftrichters angepassten Abschnitt und dem zylinderrohrförmigen Abschnitt exakt die in den Absätzen [0017] und [0024] des Klagepatents beschriebene und in der Zeichnung dargestellte Form. Der einzige Unterschied bestehe darin, dass im Ausführungsbeispiel des Klagepatents ein 90°-Rohrkrümmer anstelle eines geraden Rohrs dargestellt sei, was aber nach dem Patentanspruch nicht zwingend sei. Dass eine Rohrleitung oder ein Schlauch an den Stutzen angeschlossen werden könne, sei nach dem Patentanspruch nicht erforderlich. Abgesehen davon sei aber auch nicht ersichtlich, weswegen dies bei der angegriffenen Ausführungsform nicht der Fall sein sollte. Hilfsweise hat sich die Klägerin auf eine Benutzung des Klagepatents mit äquivalenten Mitteln berufen.

14Die Beklagte ist dem Verletzungsvorwurf entgegen getreten: Die angegriffene Ausführungsform verfüge nicht über einen in ein Austrittsloch des Auslauftrichters eingesetzten Auslaufstutzen. Unter dem Auslaufstutzen verstehe der Fachmann den eigentlichen Auslass des Auslauftrichters, durch den hindurch das Schüttgut durch das Austrittsloch des Auslauftrichters und aus diesem hinaus geleitet werde. Es müsse sich bei dem Auslaufstutzen um das letzte Bauteil handeln, welches das Schüttgut beim Verlassen des Auslauftrichters durchströme. Der Auslaufstutzen müsse zudem geeignet sein, weitere Komponenten – beispielsweise eine Rohrleitung oder einen Schlauch – zum Weiterleiten des Schüttguts an ihn anzuschließen. Hierfür müsse er selbst rohrförmig ausgestaltet sein und das Austrittsloch überragen. Diese Anforderungen erfülle der untere Ring der angegriffenen Ausführungsform nicht.

15Mit dem angefochtenen Urteil vom 12.03.2019 hat das Landgericht auf die zuletzt gestellten, insbesondere an die Teilvernichtung des Klagepatents angepassten Klageanträge wie folgt für Recht erkannt:

16„I. Die Beklagte wird verurteilt,

171. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte seit dem 16.04.2011 die klägerseits

18patentrechtlich (Europäische Patentschrift EP 2 042 …) geschützten Auslauftrichter für ein Silo eines Silofahrzeugs, mit filterartigen Segmenten, die lösbar auf der Innenseite des Auslauftrichters angebracht sind, mit einer Druckluftzuführung, mit der Druckluft zwischen die filterartigen Segmente und die Innenseite des Auslauftrichters einblasbar ist, und mit leistenförmigen Haltern, die sich entlang eines Randes der Segmente erstrecken, an denen die Halter die Segmente auf einer dem Auslauftrichter abgewandten Innenseite übergreifen und die Segmente lösbar gegen die Innenseite des Auslauftrichters spannen und die Halter einen in ein Austrittsloch des Auslauftrichters eingesetzten Auslaufstutzen übergreifen und halten,

19in der Bundesrepublik Deutschland hergestellt, vertrieben, in Verkehr gebracht hat, und zwar unter Angabe

20a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

21b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die geschützten Auslauftrichter bestimmt waren bzw. sind,

22c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Auslauftrichter sowie der Preise, die für die betreffenden Auslauftrichter bezahlt wurden;

23wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

242. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses – sämtliche Angaben aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren oder den betrieblichen Abrechnungszeiträumen – vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte seit dem 16.04.2011 die klägerseits

25patentrechtlich geschützten Auslauftrichter für ein Silo eines Silofahrzeugs, mit filterartigen Segmenten, die lösbar auf der Innenseite des Auslauftrichters angebracht sind, mit einer Druckluftzuführung, mit der Druckluft zwischen die filterartigen Segmente und die Innenseite des Auslauftrichters einblasbar ist, und mit leistenförmigen Haltern, die sich entlang eines Randes der Segmente erstrecken, an denen die Halter die Segmente auf einer dem Auslauftrichter abgewandten Innenseite übergreifen und die Segmente lösbar gegen die Innenseite des Auslauftrichters spannen und die Halter einen in ein Austrittsloch des Auslauftrichters eingesetzten Auslaufstutzen übergreifen und halten,

26in der Bundesrepublik Deutschland hergestellt, vertrieben, in Verkehr gebracht hat, und zwar unter Angabe

27a) der Herstellungsmengen und Herstellungszeiten sowie im Hinblick auf erhaltene Lieferungen der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

28b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,

29c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

30d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

31e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

32wobei

33von der Beklagten die Angaben zu e) nur für die Zeit seit dem 17.04.2011 zu machen sind,

34und der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

353. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte seit dem 01.05.2009 bis zum 15.04.2011 die klägerseits patentrechtlich (Europäische Patentschrift EP 2 042…) geschützten Auslauftrichter für ein Silo eines Silofahrzeugs, mit filterartigen Segmenten, die lösbar auf der Innenseite des Auslauftrichters angebracht sind, mit einer Druckluftzuführung, mit der Druckluft zwischen die filterartigen Segmente und die Innenseite des Auslauftrichters einblasbar ist, und mit leistenförmigen Haltern, die sich entlang eines Randes der Segmente erstrecken, an denen die Halter die Segmente auf einer dem Auslauftrichter abgewandten Innenseite übergreifen und die Segmente lösbar gegen die Innenseite des Auslauftrichters spannen und die Halter einen in ein Austrittsloch des Auslauftrichters eingesetzten Auslaufstutzen übergreifen und halten,

36in der Bundesrepublik Deutschland hergestellt, vertrieben, in Verkehr gebracht hat, und zwar unter Angabe der Stückzahlen, Preise, Lieferdaten und Abnehmer sowie deren Namen und Anschriften.

37II. Im Übrigen wird die Klage, soweit sie zur Entscheidung stand, abgewiesen.

38III. Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlussurteil vorbehalten.“

39Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt: Bei dem unteren Ring der angegriffenen Ausführungsform handele es sich um einen Auslaufstutzen im Sinne des Klagepatents. Der untere Ring weise eine rohrförmige Ausgestaltung auf. Er bilde zudem das letzte Bauteil, mit dem das Schüttgut bestimmungsgemäß in Berührung komme und leite das Schüttgut als „eigentlicher Auslass“ aus dem Trichter heraus. Ob der untere Ring geeignet sei, daran weitere Elemente zur Ableitung des Schüttguts wie eine Rohrleitung oder einen Schlauch anzuschließen, sei für die Verwirklichung der technischen Lehre des Klagepatents irrelevant. Die angegriffene Ausführungsform verfüge auch über Halter, die den in ein Austrittsloch des Auslauftrichters eingesetzten Auslaufstutzen übergriffen und hielten. Ein privates Vorbenutzungsrecht nach § 12 Abs. 1 PatG stehe der Beklagten auch nicht mit Blick auf das Produkt „A…“ zu.

40Gegen dieses Urteil wendet sich die Beklagte mit ihrer form – und fristgerecht eingelegten sowie begründeten Berufung: Das Landgericht sei von einer unzutreffenden objektiven Aufgabe des Klagepatents, die durch den eingeschränkten Anspruch 1 gelöst werde, ausgegangen. Der Hauptanspruch 1 in der eingeschränkten Fassung sei nämlich nicht mehr auf die Lösung der subjektiven Aufgabe gem. [0010] des Klagepatents gerichtet. Die objektive Aufgabe entspreche vielmehr den Ausführungen in Rn. 11 des BGHU. Zudem habe das Landgericht im Rahmen der Auslegung verfehlt auf ein rein funktionelles Verständnis abgestellt und zwingende räumlich-körperliche Anforderungen übergangen. Bei zutreffender Auslegung komme als „eigentlicher Auslass“ kein Bauteil in Betracht, welches auf der Innenseite des Auslauftrichters angeordnet sei und dem weitere Bauteile nachgeordnet seien; erforderlich sei vielmehr zwingend ein Bauteil, durch welches das Schüttgut tatsächlich aus dem Auslauftrichter herausgeleitet werde. Denn bei Verlassen des Auslaufstutzens befinde sich das Schüttgut bereits außerhalb des Auslauftrichters. Insofern müsse der Auslaufstutzen das Austrittsloch überragen. Allein bei diesem Verständnis werde auch das einzige Ausführungsbeispiel des Klagepatents erfasst und der Beschreibung des Klagepatents im Übrigen entsprochen. Ferner sei die Auffassung des Landgerichts, wonach für eine rohrförmige Ausgestaltung bereits jede räumliche Begrenzung des Austrittsweges des Schüttguts ausreiche, verfehlt. Damit werde vielmehr eine bestimmte körperliche Formgebung vorausgesetzt. Zudem müsse eine räumliche Begrenzung derart erfolgen, dass das Schüttgut nach außen geleitet und außerhalb des Auslauftrichters aus dem Auslaufstutzen austrete. Ein „Ring“ mit im Vergleich zu seinem Umfang geringer Länge sei dafür nicht ausreichend, weshalb der untere Ring der angegriffenen Ausführungsform nicht genüge. Überdies habe das Landgericht die Vorgabe, wonach der Auslaufstutzen in ein Austrittsloch eingesetzt sei, verkannt: Daraus folge nämlich, dass das Schüttgut den Auslauftrichter aus dem Austrittsloch und durch den Auslaufstutzen verlasse. Solches sei mit Blick auf den unteren Ring der angegriffenen Ausführungsform wiederum nicht der Fall (vgl. Bl. 333 GA). Insoweit habe das Landgericht auch ein falsches Verständnis vom Austrittsloch zugrunde gelegt: Die „Öffnung des Filters“ könne das schon deshalb nicht sein, weil das Klagepatent von mehreren eingesetzten filterartigen Segmenten ausgehe. Jedenfalls unterscheide der Anspruch 1 ebenso wie die Beschreibung eindeutig zwischen dem Auslauftrichter und den Filtersegmenten. Erfindungsgemäß fungiere der Auslaufstutzen gleichzeitig als Anschlussstutzen, er müsse jedenfalls eine Eignung auch als Anschlussstutzen aufweisen. Der Anschluss müsse insoweit an dem Auslaufstutzen selbst erfolgen. Das sei bei der angegriffenen Ausführungsform nicht der Fall (vgl. Abbildung Bl. 378 GA). Auch der von der Klägerin angeführte „fiktive Auslaufstutzen“ sei nicht anspruchsgemäß. Schließlich macht die Beklagte geltend, dass ein Bauteil, welches von dem Schüttgut vor Verlassen des Auslauftrichters passiert werde, unabhängig von der Frage, ob es von den Haltern übergriffen werde, nicht im Austrittsloch befestigt sein könne und bereits deshalb nicht in diesem Sinne von den Haltern übergriffen und gehalten werde. Da der untere Ring der angegriffenen Ausführungsform sich nicht in dem Austrittsloch des Auslauftrichters befinde, werde er zwangsläufig auch nicht durch die Halter in diesem befestigt. Der untere Ring werde bloß gegen die Filtermatten gedrückt, wodurch lediglich die Funktion des unteren Rings, die Filtermatten an ihren unteren Rängen zu befestigen, erfüllt werde. Das Landgericht habe gar nicht geprüft, ob und wie Halter der angegriffenen Ausführungsform den unteren Ring in dem Austrittsloch vermeintlich hielten. Hilfsweise erhebt die Beklagte die Einrede der Verjährung in Bezug auf den außerhalb der Stufenklage geltend gemachten Auskunftsanspruch zur Vorbereitung des Entschädigungsanspruchs. Jedenfalls mangele es am notwendigen Rechtsschutzbedürfnis für die isolierte Durchsetzung des Auskunftsanspruchs, weil der zugehörige Entschädigunganspruch verjährt und damit nicht mehr durchsetzbar sei.

41Die Beklagte beantragt,

42das Teilurteil des Landgerichts Düsseldorf vom 12. März 2019 (Az.: 4a O 159/14) abzuändern und die Klage in vollem Umfang abzuweisen.

43Die Klägerin beantragt,

44die Klage abzuweisen.

45Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihrer erstinstanzlichen Argumentation wie folgt: Die Berufungsbegründung lasse eine Auslegung des Klagepatents vermissen. Die im BGHU angeführte Aufgabe ergänze die in der Klagepatentschrift aufgezeigte subjektive Aufgabe, ohne diese grundlegend zu verändern. Die dem Klagepatent zugrunde liegende objektive Aufgabe werde durch die angegriffene Ausführungsform in gleicher Weise gelöst wie durch das Klagepatent. Für die Auffassung der Beklagten, wonach der Auslaufstutzen den Auslauftrichter überragen müsse, finde sich keine Stütze im Klagepatent. Auf die Möglichkeit, eine Rohrleitung oder einen Schlauch anschließen zu können, komme es erfindungsgemäß nicht an. Der am Auslauftrichter angesetzte L-förmige Ring ändere nichts daran, dass das Schüttgut durch den unteren Ring, d.h. durch den Auslaufstutzen austrete. Das Schüttgut komme - unstreitig - nicht mit diesem L-Ring in Berührung, so dass dieser nicht der Auslass des Auslauftrichters sei (vgl. Bl. 363 GA). Der „untere Ring“ der angegriffenen Ausführungsform weise exakt die Geometrie des Auslaufstutzens (12) gemäß der Beschreibung des Klagepatents auf. Unter einem „Stutzen“ verstehe der Fachmann ein kurzes Rohrstück, das an ein anderes angesetzt oder angeschraubt werde. So verhalte es sich auch beim „unteren Ring“ der angegriffenen Ausführungsform. Dass dieser erfindungsgemäß „in das Austrittsloch eingesetzt“ sei, ergebe sich zweifelsohne aus der Abbildung auf S. 19 der Berufungsbegründung. Ebenso sei dort deutlich zu sehen, dass die unteren/inneren Enden der leistenförmigen Halter den kegelförmigen Flansch des „unteren Rings“ übergriffen und dadurch den Auslaufstutzen im Austrittsloch des Auslauftrichters hielten. Silos könnten auch ohne Rohrleitung oder Schlauch entleert werden. Abgesehen davon könne ein Rohr z.B. auch mechanisch während der Entleerung aufgesteckt und gehalten werden. Hilfsweise macht die Klägerin eine äquivalente Patentverletzung geltend, bei der das Wort „Auslaufstutzen“ durch das Austauschmittel „Innenring“ ersetzt wird. Das Klagepatent lege die Verwendung eines Rings als Ersatzmittel ausweislich der Beschreibung nahe. Zu den subjektiven Voraussetzungen des Verjährungsbeginns habe die Klägerin nichts dargetan.

46Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitigen Schriftsätze nebst Anlagen sowie den sonstigen Akteninhalt verwiesen.

47B.

48Die zulässige Berufung ist nur in geringem Umfang begründet.

49Die angegriffene Ausführungsform macht in wortsinngemäßer Weise von Anspruch 1 des Klagepatents Gebrauch. Allerdings ist der vom Landgericht unter Ziffer I.3 LGU zuerkannte Auskunftsanspruch nicht durchsetzbar, soweit der Zeitraum vom 01.05.2009 bis einschließlich 26.12.2009 betroffen ist, weil in diesem Umfang der Entschädigungsanspruch – dessen Vorbereitung die begehrte Auskunft dienen soll – verjährt ist.

50I.

51Das Klagepatent hat einen Auslauftrichter für ein Silo eines Silofahrzeugs zum Gegenstand.

521.

53Silofahrzeuge sind - ausweislich der einleitenden Angaben des Klagepatents - Lastkraftwagen bzw. deren Anhänger, insbesondere Sattelauflieger, mit einem Silo als Aufbau, wobei das Silo als Speicher für Schüttgüter dient. Meist - so das Klagepatent - sei ein derartiges Silo zylindrisch und liegend angeordnet. Auch die sog. Bananenform, bei der sich das Silo zu beiden Enden hin verjünge, so dass das Schüttgut zur Mitte ströme, sei bekannt. Zum Entladen weise das Silo einen oder mehrere Auslauftrichter an seiner Unterseite auf, die meist - indes nicht zwingend - kegelstumpfförmig seien. Das Silo werde auch als „Kessel“ bezeichnet. Nach Öffnen des Auslauftrichters ströme das Schüttgut durch Schwerkraft aus dem Silo aus.

54Im Falle der Speicherung zusammenhaftender Schüttgüter wie Mehl, Salz, Gips oder Zement strömten diese - wie das Klagepatent alsdann bemerkt - nicht von selbst aus dem geöffneten Auslauftrichter aus. Im Zusammenhang mit der Entladung solcher Schüttgüter bzw. zur Beschleunigung der Entladung sei es bekannt, die Innenseite des oder der Auslauftrichter mit luftdurchlässigen Matten auszukleiden, die am äußeren/oberen Rand und am inneren/unteren Rand abdichtend mit dem Auslauftrichter verbunden seien. Die Matten hätten dieselbe Form wie der Auslauftrichter. Bei einem kegelstumpfförmigen Auslauftrichter seien folglich auch die Matten kegelstumpfförmig. Der Auslauftrichter weise eine oder mehrere Druckluftzuführungen auf, durch die Druckluft zwischen den Auslauftrichter und die ihn auskleidenden Matten einblasbar sei. Die Druckluft ströme durch die Matten, löse das Schüttgut von diesen und lockere das Schüttgut, weshalb das Schüttgut durch Schwerkraft durch den Auslauftrichter aus dem Silo ausströme.

55Als Nachteil der vorgenannten Lösung erwähnt das Klagepatent die Notwendigkeit einer zeitaufwändigen Reinigung. Im Falle des sukzessiven Transports verschiedener Schüttgüter müssten die Matten üblicherweise ausgewaschen und anschließend getrocknet werden. Hierfür sei mit einem Zeitaufwand von mindestens zwei Stunden zu rechnen, im Falle des Ausbaus der Matten sei der Aufwand noch größer.

56Das Klagepatent widmet sich vor diesem Hintergrund der WO 01/25 121 A1, die ein Standsilo mit filterartigen Segmenten anstelle von Matten im unteren Bereich offenbare. Die filterartigen Segmente hätten die Form von Kegelstumpfsektoren und bildeten gemeinsam einen kegelstumpfförmigen Trichter. Zum Leeren des Silos werde zwischen den Boden des Silos und die filterartigen Segmente Druckluft eingeblasen, die die filterartigen Segmente durchströme und anhaftendes Schüttgut löse sowie lockere.

57Zudem geht das Klagepatent auf die US 3,829,… ein, nach deren Lehre ein trichterförmiges Behältnis für Schüttgüter an seiner Innenseite rasterartig angeordnete siebartige Elemente aufweise. Um das Schüttgut beim Ausströmen auflockern zu können, führe eine Druckluftleitung zu jedem der siebartigen Elemente.

58Ebenso thematisiert das Klagepatent die US 3,236,…, die ein Silo mit einem Auslauftrichter mit filterartigen, gemeinsam einen kegelstumpfförmigen Trichter bildenden Segmenten lehre. Die Segmente wiesen eine unten und außen geschlossene Wanne auf, deren Oberseite von dem filterartigen Segment gebildet werde, so dass zum Lösen und Auflockern des Schüttguts Druckluft in die Wanne der Segmente eingeblasen werden könne.

59Als weiteren Stand der Technik nimmt das Klagepatent die JP 11 180 … in den Blick: Diese offenbare ein Fahrzeugsilo mit Trichtern, die an ihrer Innenseite mit filterartigen, gemeinsam einen kegelstumpfförmigen Trichter bildenden Segmenten ausgekleidet seien, und auf deren Ober- bzw. Innenseite eine Matte aufliege. Dabei seien die Segmente und die Matte am Außenumfang durch eine umlaufende, nach innen offene, V-förmige Nut und einen innen einliegenden Spannring gehalten. Der Trichter habe keinen Auslass. Die Leerung des Silos erfolge vielmehr durch Absaugen mit einem in den Trichter ragenden Krümmer.

60Schließlich befasst sich das Klagepatent mit der FR 1 415 …, die ein Fahrzeugsilo mit Auslauftrichtern betreffe, an deren Innenseite rasterartig verteilt siebartige Segmente angeordnet seien, durch die Druckluft eingeblasen werden könne.

61Im Absatz [0010] der Beschreibung formuliert das Klagepatent die (subjektive) Aufgabe, einen Auslauftrichter für ein Silo eines Silofahrzeugs mit filterartigen Segmenten zum Einblasen von Druckluft vorzuschlagen, dessen filterartige Segmente gut aus- und einbaubar seien.

622.

63In Anbetracht der durch das BGHU bestätigten Teilvernichtung des Klagepatents durch das BPatG ist allerdings Folgendes zu beachten:

64a)

65Mit einer Beschränkung der Patentansprüche durch ein Nichtigkeitsurteil geht eine rechtsgestaltende Rückwirkung der geänderten Anspruchsfassung einher (BGH GRUR 2007, 778 Rn. 20 – Ziehmaschinenzugeinheit; BGH GRUR 2016, 361 Rn. 27 – Fugenband). Grundsätzlich treten die Abweichungen der Anspruchsfassung von der Patentschrift behandelnden Entscheidungsgründe an die Stelle der ursprünglichen Patentbeschreibung (BGH GRUR 1999, 145, 146 – Stoßwellen-Lithotripter) und bilden für das Verletzungsgericht den maßgeblichen Text der Patentbeschreibung (BGH GRUR 1979, 308, 309 – Auspuffkanal für Schaltgase). Der Gegenstand des Patentanspruchs ergibt sich folglich nunmehr aus dem Wortlaut des neugefassten Anspruchs, wie er durch Beschreibung und die Zeichnungen im Lichte der insoweit ergangenen Entscheidungsgründe erläutert ist (BGH GRUR 1992, 839, 840 – Linsenschleifmaschine). Es verbietet sich deshalb, im Nichtigkeitsverfahren in den Anspruch neu eingefügte beschränkende Merkmale bei der Auslegung für unerheblich anzusehen und wieder zu eliminieren (vgl. BGH GRUR 1961, 335, 337 – Bettcouch; BGHZ 73, 40, 45 – Aufhänger). Soweit der Sinn einer Teilvernichtung nicht im Wege steht, ist der Verletzungsrichter in der Bestimmung des Gegenstands der Erfindung frei (vgl. BGH GRUR 1964, 669, 670 – Abtastnadel; BGH GRUR 1979, 222, 224 – Überzugsvorrichtung). Da den Entscheidungsgründen eines Nichtigkeitsurteils oder einer Einspruchsentscheidung keine weiterreichende Bedeutung als der Beschreibung selbst zukommen kann, können sie jedoch insbesondere keine den Sinngehalt eines Patentanspruchs einschränkende Auslegung rechtfertigen (OLG Düsseldorf, Urteil v. 11.03.2010 - I-2 U 147/08).

66b)

67Soweit der BGH (BGHU Rn. 9) im Nichtigkeitsberufungsverfahren angemerkt hat, dass „das Patentgericht … die Aufgabe des Streitpatents in Übereinstimmung mit der Formulierung in der Streitpatentschrift darin gesehen [hat], für ein Silo eines Silofahrzeugs, das durch Einblasen von Druckluft zwischen die (luftdichte) Außenhülle des Auslauftrichters und die filterartigen Segmente entleert wird, einen Auslauftrichter zur Verfügung zu stellen, dessen filterartige Segmente gut aus- und einbaubar sind.“, ist daraus – entgegen der Klägerin – nicht etwa zu schließen, der BGH habe die vom BPatG zugrunde gelegte Aufgabe uneingeschränkt geteilt.

68Vielmehr hat der BGH zur objektiven Aufgabe des Klagepatents wie folgt ausgeführt (BGHU Rn. 10 f.):

69„Dies trifft für den Gegenstand des Streitpatents in der nunmehr verteidigten Fassung, der über die Gestaltung und Anbringung der luftdurchlässigen Auskleidung des Auslauftrichters hinaus auch die Anordnung eines Auslaufstutzens betrifft - wie die Klägerin zu Recht geltend macht -, nicht mehr uneingeschränkt zu. Indessen kann das vom Streitpatent in Angriff genommene technische Problem entgegen der Auffassung der Klägerin auch nicht mit der Begründung, dass die in der Streitpatentschrift formulierte Aufgabe bereits durch die deutsche Offenlegungsschrift 195 18 … gelöst werde, darauf reduziert werden, einen Auslaufstutzen mit einfachen Mitteln am Auslauftrichter anzuordnen. Denn die Bestimmung des technischen Problems (der Aufgabe) in einem Nichtigkeitsverfahren dient ausschließlich dazu, den Ausgangspunkt der fachmännischen Bemühungen um eine Bereicherung des Stands der Technik ohne Kenntnis der Erfindung zu lokalisieren, darf aber nicht dazu führen, dass über die davon zu trennende und erst anschließend zu prüfende Frage, ob die vorgeschlagene Lösung durch den Stand der Technik nahegelegt war oder nicht, bereits eine Vorentscheidung getroffen wird (BGH, Urteil vom 11. November 2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid; Urteil vom 13. Januar 2015 X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 16 - Quetiapin). Es ist danach nicht angezeigt, mit Blick auf die D7 eine aus der Differenz zwischen dieser Schrift und der technischen Lehre des vom Patentgericht für rechtsbeständig erachteten Patentanspruchs 1 abgeleitete Aufgabe zu formulieren. Insbesondere ist dies nicht deshalb veranlasst, weil in dieser Anspruchsfassung ursprünglich kennzeichnende Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 in den Oberbegriff aufgenommen worden sind, denn die - fakultative - Aufteilung des Patentanspruchs in Oberbegriff und Kennzeichen ist für die Erfassung des geschützten Gegenstandes regelmäßig ebenso ohne Belang wie für die Definition eines geeigneten Ausgangspunkts.

70Vielmehr ist in Anbetracht der in der Streitpatentschrift geschilderten Nachteile des Standes der Technik das dem Streitpatent zugrundeliegende Problem allgemein darin zu sehen, einen Auslauftrichter für ein Silo eines Silofahrzeugs zur Verfügung zu stellen, durch den auch stark zusammenhaftende Schüttgüter gut ausströmen und dessen Bestandteile zu Reinigungszweck oder bei Reparaturbedürftigkeit ohne großen Zeitaufwand aus- und eingebaut werden können.“

71Ausgehend von dem allgemeinen Grundsatz, wonach sich die objektive Aufgabe einer Erfindung danach bemisst, was die Erfindung tatsächlich leistet (BGH GRUR 2010, 602, 605 Rn. 27; BGH GRUR 2016, 921 Rn. 15 – Pemetrexed), hat der BGH damit in Bezug auf das Klagepatent klargestellt, dass die objektive Aufgabe des eingeschränkten Anspruchs 1 nicht kongruent mit der im Absatz [0010] des Klagepatents erwähnten subjektiven Aufgabe ist. Die „modifizierte“ objektive Aufgabe des eingeschränkten Anspruchs 1 besteht vielmehr darin, einen Auslauftrichter für ein Silo eines Silofahrzeugs zur Verfügung zu stellen, durch den auch stark zusammenhaftende Schüttgüter gut ausströmen und dessen Bestandteile zu Reinigungszwecken oder bei Reparaturbedürftigkeit ohne großen Zeitaufwand aus- und eingebaut werden können.

72Nicht beizutreten ist ferner der Auffassung der Klägerin, wonach die Beklagte mit dem Vorbringen zur geänderten objektiven Aufgabe prozessual „präkludiert“ sei. Abgesehen davon, dass es sich insoweit um (patent-)rechtlichen Vortrag der Beklagten handelt, gilt dies auch deshalb, weil das Landgericht diesen Aspekt im LGU nicht berücksichtigt hat, weil weder dem Landgericht noch der Beklagten die Entscheidungsgründe des BGH im Zeitpunkt des letzten Termins zur mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht vorlagen. Demzufolge läge, wenn es sich - wie nicht - um eine Tatsache handeln würde, ein Fall des § 531 Abs. 2 Nr. 1 bzw. Nr. 3 ZPO vor, so dass das Vorbringen selbst dann in zweiter Instanz zu beachten wäre.

73II.

74Zur Lösung der objektiven Aufgabe des eingeschränkten Patentanspruchs 1 schlägt das Klagepatent eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:

751. Auslauftrichter für ein Silo eines Silofahrzeugs mit

76a) filterartigen Segmenten (5),

77b) einer Druckluftzuführung und

78c) leistenförmigen Haltern (9).

792. Die filterartigen Segmente sind lösbar auf der Innenseite des Auslauftrichters (1) angebracht.

803. Mit der Druckluftzuführung ist Druckluft zwischen die filterartigen Segmente (5) und die Innenseite des Auslauftrichters einblasbar (1).

814. Die leistenförmigen Halter (9)

82a) erstrecken sich entlang eines Randes der Segmente (5), an denen

83die Halter (9) die Segmente (5) auf einer dem Auslauftrichter (1)

84abgewandten Innenseite übergreifen,

85b) spannen die Segmente (5) lösbar gegen die Innenseite des Aus-

86lauftrichters (1),

87c) übergreifen und halten einen in ein Austrittsloch (2) des Auslauf

88trichters (1) eingesetzten Auslaufstutzen (12).

89III.

90Zwischen den Parteien steht hinsichtlich der Benutzungsfrage lediglich in Streit, ob die angegriffene Ausführungsform über einen erfindungsgemäßen Auslaufstutzen (Merkmal 4c)) und - bejahendenfalls - über Halter verfügt, die den in ein Austrittsloch des Auslauftrichters eingesetzten Auslaufstutzen übergreifen und halten (ebenfalls: Merkmal 4c)).

911.

92Das Landgericht hat den sog. „unteren Ring“ der angegriffenen Ausführungsform zu Recht als erfindungsgemäßen „Auslaufstutzen“ angesehen.

93Als Auslaufstutzen i.S.v. Merkmal 4c) erachtet der Durchschnittsfachmann - ein Maschinenbauingenieur mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Silofahrzeugen und Silobehältern (s. BGHU Rn. 22) - ein in die Öffnung des Auslauftrichters eingesetztes Bauteil, durch welches das Schüttgut aus dem Auslauftrichter herausgeleitet wird und welches das Schüttgut als letztes passiert. Weitergehende zwingende Anforderungen stellt das Klagepatent nicht an den Auslaufstutzen. Namentlich muss er die Öffnung des Auslauftrichters nicht zwingend nach unten überragen und er muss auch nicht zwingend so ausgestaltet sein, dass er als Anschluss an ein weiteres Bauteil fungieren kann.

94a)

95Bereits dem – für die Auslegung indes nicht allein maßgeblichen – Wortlaut des Anspruchs 1 lassen sich die von der Beklagten geltend gemachten einschränkenden Anforderungen an einen erfindungsgemäßen Auslaufstutzen nicht entnehmen.

96Zunächst lässt der Wortlaut nicht erkennen, dass der Auslaufstutzen über den Auslauftrichter hinausragen müsse, sondern er verlangt lediglich, dass der Auslauftrichter in das Austrittsloch eingesetzt sein muss. Dies erfordert nicht einmal ein vollständiges Ausfüllen des Austrittslochs. Ebenso wenig postuliert der Wortlaut irgendwelche Anforderungen in Gestalt von Längen, Größen- oder Verhältnisangaben. Schließlich verhält sich der Anspruch nicht dazu, dass an den Auslaufstutzen irgendwelche anderen Bauteile außerhalb des Austrittslochs anschließbar sein müssten.

97Wie der Wortlaut des aus zwei Begriffen zusammengesetzten Teilmerkmals „Auslaufstutzen“ erkennen lässt, bedarf es erfindungsgemäß eines Bauteils in Gestalt eines Stutzens, der dem „Auslauf“ - also dem Herausfließen aus dem Austrittsloch des Trichters - des Schüttgutes dient. Insbesondere von einem „Anschluss“ ist demnach keine Rede im Anspruch. Abgesehen von dessen Einsetzen in das Austrittsloch und dem Halten und Übergreifen des Auslaufstutzens durch Halter enthält der Wortlaut keine einengenden Maßgaben betreffend den Auslaufstutzen.

98Soweit der Teilbegriff „Stutzen“ nach allgemeinem Sprachgebrauch (vgl. die von den Parteien vorgelegten Auszüge aus dem Duden, Wikipedia etc.) ein kurzes Rohrstück, das - insoweit streitig - an einem anderen Körper/an einem anderen Rohr angesetzt oder angeschraubt wird, bezeichnen mag, trifft dies aus den sogleich erläuterten Gründen jedenfalls nicht auf das Klagepatent zu (vgl. BGH GRUR 2016, 169 – Luftkappensystem). In jedem Falle ergeben sich aus dem allgemeinen Sprachgebrauch keine zwingenden Anforderungen hinsichtlich der Größenverhältnisse und der Frage, ob der Auslaufstutzen das Austrittsloch überragen muss.

99b)

100Anlässlich der Ermittlung des technischen Sinngehalts des Teilmerkmals „Auslaufstutzen“ vergegenwärtigt sich der Fachmann folgenden technischen Kontext der Erfindung bzw. wechselseitigen Zusammenhang der Merkmale des Patentanspruchs 1 (vgl. dazu auch BGHU Rn. 14):

101Um die mit Druckluft beaufschlagbare Auskleidung der Innenseite des Auslauftrichters eines Silos für die Reinigung oder Reparatur ohne großen Zeitaufwand aus- und einbauen zu können, sieht die Erfindung eine Unterteilung dieser Auskleidung in filterartige Segmente vor, die lösbar angebracht sind (Merkmal 1a) und Merkmal 2)). Dies geschieht mit leistenförmigen Haltern (Merkmal 1c) und Merkmalsgruppe 4)), die die Segmente an dem Rand, an dem sie entlanglaufen, übergreifen (Merkmal 4a)) und lösbar gegen die Innenseite des Trichters spannen (Merkmal 4b)). Diese Halter übergreifen und halten zugleich den Auslaufstutzen des Auslauftrichters, der in das Austrittsloch des Auslauftrichters eingesetzt ist (Merkmal 4c)).

102aa)

103Entgegen der Berufung ist das Landgericht zutreffend davon ausgegangen, dass es sich beim Auslaufstutzen auch um ein Bauteil handeln kann, welches vom Schüttgut vor seinem Austritt passiert wird, und von anderen, ebenfalls auf der Innenseite liegenden Bestandteilen dadurch abzugrenzen ist, dass es von dem Schüttgut zuletzt passiert wird und das Schüttgut aus dem Auslaufstutzen heraus aus dem Auslauftrichter geleitet wird. Dahinter (in Fließrichtung des Schüttguts) angeordnete Bauteile sind demnach unschädlich für die Eignung als Auslaufstutzen, soweit die dahinter angeordneten Bauteile nichts zum Auslass des Schüttguts beitragen, d.h. von diesem nicht berührt werden.

104Der Auslaufstutzen wird im Absatz [0017] des Klagepatents näher erläutert. Insofern ist festzuhalten, dass der Auslaufstutzen zwingender Bestandteil des eingeschränkten Anspruchs 1 ist, so dass entgegen der Beschreibung a.a.O. („Eine Weiterbildung der Erfindung…“) diese Erläuterungen betreffend den Auslaufstutzen die Erfindung in ihrer gesamten Breite charakterisieren. Der demnach auch als „Innenring“ bezeichnete Auslaufstutzen ist ein rohrförmiges, in die Mündung des Auslauftrichters eingesetztes und den „eigentlichen Auslass“ bildendes Teil.

105Ohne Erfolg rügt die Beklagte, das Landgericht sei verfehlt von einem wörtlichen Verständnis der Erläuterungen im Abs. [0017] des Klagepatents ausgegangen und es habe die technische Funktion des Auslaufstutzens verkannt:

106(1)

107„Eigentlicher Auslass“ meint entgegen der Berufung insbesondere nicht zwingend, dass aus dem fraglichen Bauteil das Schüttgut tatsächlich herausgeleitet wird, ohne dass in Fließrichtung kein anderes Bauteil mehr folgen darf. Das in Rede stehende Bauteil muss das Austrittsloch des Auslauftrichters namentlich nicht nach unten überragen.

108Verfehlt gründet die Beklagte ihre - das Erfordernis eines „Überragens“ bejahende Auffassung - auf die Angabe in Absatz [0017] des Klagepatents, wonach eine Rohrleitung oder ein Schlauch an den Auslaufstutzen angeschlossen werden kann. Erkennbar ist diese Anschlussmöglichkeit rein fakultativ („kann“), weshalb sich darauf basierende, den Wortsinn einengende Schlussfolgerungen von vornherein verbieten.

109Erst recht ohne Erfolg bleiben insofern die Verweise der Beklagten auf den Absatz [0027] und die einzige Figur des Klagepatents (vgl. die kolorierte Fassung auf Blatt 322 GA), wo jeweils das Schüttgut durch das Austrittsloch strömt und erst durch den Auslaufstutzen nach außen tritt bzw. in eine Rohrleitung / einen Schlauch weitergeleitet wird. Es handelt sich jeweils um die Beschreibung bzw. Illustration eines bevorzugten Ausführungsbeispiels, auf dessen Sinngehalt die Erfindung in ihrer gesamten Breite allgemeinen Grundsätzen zufolge nicht beschränkt ist, da der Fachmann erkennt, dass es sich insoweit nicht um die einzig denkbare Konstruktionsvariante handelt (vgl. nur BGH GRUR 2008, 779 – Mehrgangnabe). In diesem Kontext beruft sich die Beklagte ferner vergeblich auf die BGH-Entscheidung „Zugriffsrechte“ (BGH GRUR 2015, 159): Denn das betreffende Ausführungsbeispiel lässt sich hier zwar zwanglos unter den Anspruch 1 subsumieren; jedoch schließt der Anspruch 1 es seinem Wortlaut nach gerade nicht aus, dem Auslaufstutzen in Fließrichtung des Stückguts ein weiteres Bauteil nachfolgen zu lassen, solange selbiges nicht am Strömungsfluss des Stückguts teilhat.

110Lediglich exemplarischen Charakter weisen überdies die entsprechenden Angaben des Klagepatents in dessen Absatz [0024] auf, da sie ebenfalls bloß der Erläuterung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels dienen.

111Aus dem BGHU lässt sich ebenso wenig ein zwingendes Erfordernis ableiten, dass der Auslaufstutzen das Austrittsloch überragen müsse. Zwar heißt es unter Rn. 16 des BGHU u.a.:

112„Der Auslaufstutzen im Sinne des Streitpatents fungiert demnach gleichzeitig als Anschlussstutzen“.

113Diese Passage muss allerdings in ihrem Kontext zum zuvor dargestellten Ausführungsbeispiel des Klagepatents gelesen werden. In diesem in Bezug genommenen Beispiel geht es um einen Rohrkrümmer, der einen Schraubflansch zum Anschluss einer Rohrleitung zur Entladung des Silos aufweist. Den betreffenden Ausführungen des BGH lässt sich bei sinnvollem Verständnis daher bloß entnehmen, dass ein entsprechender Anschluss fakultativ zur Verfügung gestellt werden kann.

114Dagegen lässt sich auch nicht überzeugend argumentieren, dass ein Auslaufstutzen ohne Anschlussmöglichkeit keinen technischen Mehrwert habe. Selbst wenn dem so sein sollte, weil das durch Druckluft gelockerte Schüttgut auch dann aus dem Auslauftrichter herausströmt und so das Silo entladen wird, wenn bloß ein Austrittsloch im Auslauftrichter vorgesehen ist, muss in patentrechtlicher Hinsicht Folgendes bedacht werden: Ein Patentanspruch kann auch (vermeintlich) überflüssige konstruktive Ausgestaltungen etablieren. Insofern ist es unerheblich, dass ein technisches Problem auch mit einer (vermeintlich) einfacheren konstruktiven Gestaltung gelöst werden könnte. In diesem Zusammenhang sind auch die Ausführungen unter Rn. 50 f. des BGHU zur Patentfähigkeit zu beachten und auf die Benutzungsfrage zu übertragen:

115„Die Patentfähigkeit eines Gegenstands hängt nicht davon ab, ob dieser einen technischen Fortschritt mit sich bringt. Zwar ist es auch nach dem Wegfall dieses nach früherem Recht geltenden Schutzerfordernisses nicht Sinn des Patentrechts, Lehren zu schützen, die technisch unsinnig sind (BGH, Urteil vom 20. März 2001 - X ZR 177/98, BGHZ 147, 137, 143 f. = GRUR 2001, 730, 732 Trigonellin). Ein Gegenstand, der neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht, kann aber nicht allein deshalb als nicht patentfähig angesehen werden, weil er im Vergleich zum Stand der Technik keinen erkennbaren Vorteil bietet. Ein solcher Gegenstand ist vielmehr jedenfalls dann patentfähig, wenn mit ihm im Vergleich zum Stand der Technik ein anderer Weg aufgezeigt wird (BGH, Beschluss vom 30. Juni 2015 - X ZB 1/15, GRUR 2015, 983 Rn. 31 - Flugzeugzustand).

116Diesen Anforderungen wird der Gegenstand des Streitpatents gerecht. Die vom Stand der Technik abweichende Art, einen Auslaufstutzen in die Austrittsöffnung einzusetzen und dort mit den Haltern der filterartigen Segmente der Auslaufeinrichtung zu übergreifen und zu halten, zeigt eine Möglichkeit auf, mit einem Element, nämlich den Haltern, gleichzeitig die Segmente und den Auslaufstutzen festzulegen und im Bedarfsfall zu lösen, die nicht als technisch unsinnig angesehen werden kann.“

117Abweichendes ergibt sich auch nicht aus Rn. 32 des BGHU, wo von „eingesetzten Auslauf- bzw. Anschlussstutzen“ die Rede ist. Erkennbar dient diese Formulierung lediglich dazu, sämtliche denkbaren, d.h. inklusive der nicht zwingenden Ausgestaltungen eines erfindungsgemäßen Auslaufstutzens einzubeziehen. Dass der Auslaufstutzen notwendig beide Funktionen erfüllen muss, lässt sich daraus also nicht ableiten.

118Zuletzt merkt die Beklagte zwar richtig an, dass – wie einleitend ausgeführt – die objektive Aufgabe des Klagepatents auch darin liegt, einen Auslauftrichter für ein Silo zur Verfügung zu stellen, durch den auch stark zusammenhaftende Schüttgüter gut ausströmen und dessen Bestandteile (d.h. inklusive Auslaufstutzen) zu Reinigungszwecken oder bei Reparaturbedürftigkeit ohne großen Zeitaufwand aus- und eingebaut werden können. Jedoch ist nicht erkennbar, dass dieses technische Problem nur mit einem Auslaufstutzen entsprechend der von der Beklagten geltend gemachten Ausstattungsvariante lösbar sei: Der leichte Ein- und Ausbau unter anderem des Auslaufstutzens zu den oben genannten Zwecken wird nämlich durch die Anordnung der leistenförmigen Halter (9) sowie den Umstand, dass diese gleichzeitig den Auslaufstutzen übergreifen und halten, erzielt. Ein- und dasselbe Bauteil (Halter), das für die lösbare Anbringung der filterartigen Segmente sorgt, bewirkt zugleich das Halten des Auslaufstutzens. Werden die Halter gelöst, sind quasi automatisch die Segmente und auch der Auslaufstutzens entfernbar. Der in Absatz [0004] des Klagepatents kritisierte genannte Nachteil wird so zuverlässig vermieden und der in Absatz [0013] des Klagepatents hervorgehobene Vorteil gerade auch mit Blick auf den Auslaufstutzen errungen. Eines Überragens des Austrittslochs durch den Auslaufstutzen bedarf es mithin nicht.

119Der Auslauftrichter dient dem Entladen eines Silos, wobei das darin gelagerte Schüttgut nach dem Öffnen des Trichters (letztlich) aufgrund der Schwerkraft durch den Auslauftrichter aus dem Silo herausströmen bzw. fließen soll (so explizit Absätze [0002], [0011], [0027] des Klagepatents). Das Klagepatent begnügt sich diesbezüglich nicht mit einem schlichten Austreten des Schüttguts, sondern gibt konkret vor, dass in Gestalt des Auslaufstutzens ein weiteres Bauteil des Auslauftrichters beim Entladevorgang mitwirkt bzw. an diesem beteiligt ist. Insoweit dient der Auslaufstutzen gleichsam der Bildung eines „Kanals“, durch den das Schüttgut beim Austritt aus dem Silo geführt wird. Durch die Vorgabe der räumlichen Position des Stutzens dergestalt, dass er „in ein Austrittsloch eingesetzt wird“, kann das Schüttgut den Stutzen beim Herausströmen passieren, wobei der Auslaufstutzen das letzte Bauteil des Auslauftrichters ist, das mit dem Schüttgut in Kontakt kommt (vgl. Absätze [0017] und [0024] des Klagepatents). Insoweit bedarf es nicht notwendig eines Auslaufstutzens, der über den Trichter nach unten herausragt. Auch bei einer kleineren Dimensionierung des Auslaufstutzens gelangt das Schüttgut durch den Auslaufstutzen nach außen, wenn und soweit dieser in das Austrittsloch eingesetzt ist.

120(2)

121Entgegen der Berufung hat das Landgericht auch nicht die Anforderungen an eine (allein in der Beschreibung angesprochene) rohrförmige Ausgestaltung des Auslaufstutzens verkannt.

122Dies gilt auch unter Beachtung des Absatzes [0017] des Klagepatents, in dem es heißt:

123„… er ist eine Art rohrförmiges …Teil“.

124Insoweit kann zugunsten der Beklagten unterstellt werden, dass es sich hierbei um eine Art (Legal-)Definition des Auslaufstutzens handelt. Nichts desto trotz heißt es a.a.O. jedenfalls nicht, dass der Auslaufstutzen ein veritables „Rohr“ sein müsse. Vielmehr ist die betreffende Gestaltungsanforderung gleich zweifach relativiert, und zwar durch die Worte „Art“ sowie „rohrförmig“. Letztlich erfolgt damit nur eine der erläuterten technischen Funktion entsprechende Umschreibung der räumlich-körperlichen Ausprägung des Auslaufstutzens. Insbesondere finden sich auch dort keine Längenangaben bzw. Vorgaben in Bezug auf ein Herausragen über das Austrittsloch.

125Ferner ist zu berücksichtigen, dass der Absatz [0017] des Klagepatents daneben auch folgende Passage enthält:

126„Der Auslaufstutzen wird auch als Innenring bezeichnet, …“.

127Die Begriffe „Auslaufstutzen“ und „Innenring“ verwendet das Klagepatent demnach synonym. Entsprechendes bestätigt sich auch anhand des Absatzes [0024] des Klagepatents. Auch wenn ein Ring üblicherweise dadurch geometrisch gekennzeichnet sein mag, dass er zwar den gleichen Querschnitt wie ein Rohr (also: rund) haben mag, dass sich jedoch das Verhältnis von Länge und Durchmesser stark unterscheidet von einem Rohr, hat zumindest das Klagepatent als eigenes Lexikon – aus den bereits genannten Gründen - ein davon abweichendes Verständnis zugrunde gelegt.

128Gegenteiliges entnimmt der Fachmann auch nicht den sonstigen Beschreibungsstellen, auf welche sich die Beklagte beruft. Soweit die Beklagte auf die teilweise in der Beschreibung erwähnte Kegelstumpfform verweist, hat eine vermeintliche Abgrenzung eines Rohrs von einem Kegelstumpf jedenfalls im Anspruch keinen Niederschlag gefunden. Vor diesem Hintergrund wird der Fachmann aus einer solchen vermeintlichen Abgrenzung keine allgemeinverbindlichen Schlussfolgerungen ziehen.

129Davon abgesehen verkennt die Beklagte auch, dass die Kegelstumpfform in der Beschreibung des Klagepatents gerade in Bezug auf den Flansch (14) verwendet wird, der bloß ein an dem einen Ende des Auslaufstutzens (12) gelegenes Teil ist. Am anderen Ende existiert im betreffenden Ausführungsbeispiel ein 90-Grad-Rohrkrümmer. Da mithin beide Formen dem beispielhaften Auslaufstutzen immanent sind, trägt die Argumentation der Beklagten auch deshalb nicht. Dass ein Auslaufstutzen erfindungsgemäß keine Kegelstumpfform aufweisen dürfe, trifft daher nicht zu.

130Schließlich illustrieren die Absätze [0024] und [0027] des Klagepatents auch insoweit bloße Ausführungsbeispiele, die die technische Lehre des Klagepatents nicht über dessen gesamte Breite einzuschränken vermögen. Die einzige Figur des Klagepatents lässt sich zwanglos auch dann unter den Anspruch subsumieren, wenn er im hier erläuterten Sinne verstanden wird.

131Zuletzt rügt die Beklagte vergeblich, dass unter Zugrundelegung des hiesigen Verständnisses eine – nicht zulässige (vgl. BGH GRUR 2016, 921 Rn. 29 ff. – Pemetrexed) – Reduktion des räumlich-körperlich umschriebenen Auslaufstutzens auf seine technische Funktion erfolge. Entgegen der Berufung wird insoweit sowohl die räumlich-körperliche Vorgabe beachtet, dass es sich um einen weiteren (gegenständlichen) Bestandteil des Auslauftrichters handelt, als auch die vorgegebene räumliche Positionierung in der Auslauföffnung des Auslauftrichters (vgl. dazu sogleich näher unten).

1322.

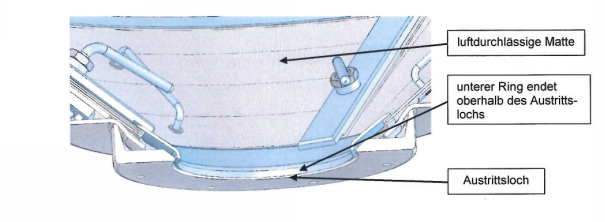

133Der Berufung bleibt der Erfolg auch hinsichtlich des Teilmerkmals „eingesetzt in ein Austrittsloch des Auslauftrichters“ versagt.

134a)

135Wie oben bereits in anderem Kontext erläutert, dient dieses Teilmerkmal dem technischen Zweck, dass das Schüttgut den Auslaufstutzen als letztes passieren und aus dem Trichter herausgeführt werden soll. Zu diesem Zweck ist er in der Öffnung positioniert, weil dort der Austritt des Schüttgutes möglich ist bzw. beim Entladen aufgrund der wirkenden Schwerkraft erfolgt.

136Diese Positionsvorgabe macht zwar deutlich, dass es erfindungsgemäß nicht ausreicht, dass ein Bauteil ausschließlich auf der Innenseite des Auslauftrichters angeordnet ist. Erforderlich und ausreichend ist allerdings, dass es sich auch in dem Loch befindet. Eine zwingende Vorgabe, wie weit der Auslaufstutzen jeweils in die Öffnung hineinragen muss bzw. dass er sie sogar überragen muss, ist damit indessen nicht verbunden.

137Die konkrete Art und Weise des Einsetzens des Auslaufstutzens in das Loch, also die Materialaussparung des Auslauftrichters, gibt der Anspruch – mit Ausnahme der Anforderungen an die Halter – nicht vor. Soweit die einzige Figur des Klagepatents ein Einsetzen von oben zeigt, handelt es sich wiederum um ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel, auf das die Lehre des Anspruchs 1 des Klagepatents nicht eingeschränkt werden kann (vgl. auch S. 9 BGHU). Entsprechendes gilt hinsichtlich der Erstreckung des Auslaufstutzens in Fließrichtung.

138Die Berufung erläutert nicht, weshalb der Fachmann aus der Vorgabe des Einsetzens den Schluss ziehen sollte, dass das in dem Loch angeordnete Bauteil in axialer Richtung länger sein müsse als das Material, durch das das Loch umfasst und gebildet wird. Der Anspruch ist insoweit vielmehr offen formuliert und stellt die Einsetzvariante in das fachmännische Belieben, solange die technische Funktion der Halter gewahrt bleibt. Die konstruktive Ausgestaltung muss demzufolge nur in geeigneter Weise sicherstellen, dass der Auslaufstutzen das letzte Bauteil ist, welches vom Schüttgut passiert wird. Ein „Überragen“ ist dafür nicht zwingend erforderlich. Die Berufung rügt auch insoweit vergeblich, dass das Landgericht räumlich-körperliche Vorgaben des Anspruchs zugunsten einer rein funktionsorientierten Auslegung missachtet habe.

139Der Wortlaut gibt – wie die Beklagte noch richtig bemerkt – vor, dass der Auslaufstutzen in das Austrittsloch eingesetzt ist. Es ist zwar richtig, dass das Schüttgut demzufolge den Auslauftrichter aus dem Austrittsloch und durch den Auslaufstutzen verlässt. Jedoch muss der Auslaufstutzen - auch unter diesem Blickwinkel (vgl. bereits soeben) - das Austrittsloch keineswegs zwingend in Fließrichtung des Schüttguts überragen.

140Soweit der Absatz [0017] des Klagepatents die Einsetzung des Auslaufstutzens in die Mündung des Auslauftrichters vorsieht, lässt sich auch daraus nichts für ein Überragen des Austrittslochs durch den Auslaufstutzen ableiten. Damit wird - wie bereits erläutert - gleichsam nur der zugehörige Anspruchswortlaut wiederholt.

141Selbst wenn die Absätze [0024] und [0027] des Klagepatents – was nicht erkennbar ist – etwas im genannten Sinne der Beklagten hergäben, wäre erneut zu beachten, dass es sich jeweils um rein bevorzugte Ausführungsbeispiele handelt. Fehl geht - aus den bereits erwähnten Gründen - ebenso erneut der Hinweis der Beklagten auf die einzige Abbildung des Klagepatents.

142Da die Erfindung nicht allgemein ein Überragen des Austrittslochs durch den Auslaufstutzen verlangt, hat das Landgericht das „Einsetzen in ein Austrittsloch“ somit keineswegs auf die bloße technische Funktion runtergebrochen.

143b)

144Die bereits erwähnten „Halter“ dienen dazu, u.a. den Auslaufstutzen in dem Austrittsloch zu halten und zu befestigen. Diese technische Funktion ergibt sich nicht nur klar aus dem Anspruchswortlaut, sondern wird auch anhand der Erläuterungen des Absatzes [0024] und anhand der Figur deutlich. Das Halten und Befestigen stellt insoweit u.a. das erfindungsgemäße Entladen des Silos sicher.

145Das Merkmal 4c) konkretisiert die erfindungsgemäße Art und Weise des Haltens dahingehend, dass ein Übergreifen gefordert wird. Das bedeutet, dass der Halter in geeigneter Weise sich „über“ den Auslaufstutzen erstrecken muss und zwar derart, dass dadurch die für den praktischen Gebrauch taugliche Befestigung gewährleistet wird.

1463.

147Die Anwendung vorstehender Auslegung des Anspruchs 1 des Klagepatents auf den Einzelfall ergibt, dass das Landgericht zu Recht eine wortsinngemäße Benutzung durch die angegriffene Ausführungsform bejaht hat.

148a)

149Der sog. untere Ring der angegriffenen Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßer Auslaufstutzen. Er befindet sich zum einen im Inneren des Auslauftrichters und zum anderen ragt allerdings ein Teil von ihm - und zwar der nicht kegelstumpfförmige - von oben in das Austrittsloch (in Gestalt der Materialaussparung des Auslauftrichters) hinein. Dass dieser nicht über das Loch hinausragt, sondern - wie die nachstehend eingeblendete Abbildung (vgl. LGU, S. 18, vgl. auch Blatt 333 GA) erkennen lässt - wenige Zentimeter/Millimeter oberhalb dessen endet, ist entsprechend der hier vertretenen Auslegung unschädlich. Denn ungeachtet dessen ist der „untere Ring“ - insoweit unstreitig - dasjenige Bauteil, welches als letztes vom Schüttgut passiert wird, bevor selbiges austritt. Zudem endet der untere Ring ausweislich der von der Klägerin selbst vorgelegten beschrifteten Abbildung gerade nicht oberhalb des Auslauftrichters, sondern er ragt bis in die Öffnung („Abkantung“) des Auslauftrichters hinein.

150

Ebenso wenig führt es entsprechend den Ausführungen zur Auslegung des Senats aus dem Schutzbereich, dass - nach Behauptung der Beklagten - kein direkter Anschluss eines Schlauches an diesem unteren Ring möglich ist.

152b)

153Zuletzt steht der Patentbenutzung auch nicht entgegen, dass der „untere Ring“ von den Haltern „lediglich gegen die Filtermatten gedrückt“ wird. Denn auf diese Weise hält nicht etwa nur der „untere Ring“ die Filtermatten, sondern auch er selbst wird dementsprechend erfindungsgemäß von den Haltern gehalten. Die angegriffene Ausführungsform unterscheidet sich vom in Figur 1 des Klagepatents illustrierten Ausführungsbeispiel insoweit bloß in der Dimensionierung des nicht kegelstumpfförmigen Teils, welcher bei dieser geringer ausfällt. Wie oben erläutert legt das Klagepatent eine bestimmte Dimensionierung indessen gerade nicht fest.

154IV.

155Die aus der Verletzung folgenden Rechtsfolgen hat das Landgericht zutreffend erkannt (LGU, S. 18 f. unter III.). Hierauf nimmt der Senat zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen grundsätzlich Bezug.

156Abzuändern - mit der Folge einer entsprechend weitergehenden teilweisen Klageabweisung - war das LGU lediglich insoweit, als es den Auskunftsanspruch aus Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB zur Vorbereitung eines Entschädigungsanspruchs aus Art. II § 1 IntPatÜG auch für den Zeitraum vom 01.05.2009 bis 26.12.2009 zuerkannt hat.

157Denn für den genannten Zeitraum steht der Klägerin kein entsprechender Auskunftsanspruch zu, weil hinsichtlich Benutzungshandlungen im genannten Zeitraum es dem mit der Auskunft vorzubereitenden Entschädigungsanspruch an der Durchsetzbarkeit mangelt. Anerkanntermaßen kann ein Auskunfts- bzw. Rechnungslegungsanspruch jedenfalls nicht mehr mit Erfolg geltend gemacht werden, wenn der zugehörige Hauptanspruch verjährt ist (vgl. BGH NJW 2017, 2755; Kamlah/Haedicke, in: Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 2. A. 2020, § 14 Rn. 405 m.w.N.).

1581.

159Dass der Entschädigungsanspruch der Klägerin aus Art. II § 1 IntPatÜG verjährt ist, soweit Benutzungshandlungen der Beklagten im Zeitraum 01.05.2009 bis 26.12.2009 in Rede stehen, ergibt sich aufgrund folgender Erwägungen:

160Die Verjährung des Entschädigungsanspruchs richtet sich ausweislich Art. II § 1 S. 2 IntPatÜG nach dem entsprechend anzuwendenden § 141 PatG. Demnach setzt der Verjährungsbeginn gemäß den §§ 195, 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB voraus, dass der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste. Die entsprechenden subjektiven Anforderungen lagen jedenfalls spätestens am 30.12.2014 vor. Diese tatrichterliche Feststellung basiert auf dem Umstand, dass die Klägerin in der an diesem Tag eingereichten Klageschrift unter Ziffer I.3. i.V.m. Ziffern I.1. und I.2. u.a. die Feststellung einer Entschädigungspflicht für Benutzungshandlungen seit Anfang Mai 2009 geltend gemacht hat. Die Klägerin verfügte zu diesem Zeitpunkt mithin bereits über Kenntnisse von Benutzungshandlungen in einem Ausmaß, welches sie eigener Wertung nach in die Lage versetzte, eine entsprechende Stufenklage zu erheben.

161Dadurch ist die Verjährung des Entschädigungsanspruchs zwar zunächst gem. §§ 204 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 209 BGB gehemmt worden (vgl. zur Verjährungshemmung mittels Stufenklage: BGH NJW 1975, 1409; BGH WM 2006, 1398 (1300)). Jedoch hat die Klägerin die Geltendmachung des (unbezifferten) Zahlungsanspruchs auf zweiter Stufe der Stufenklage ausweislich des Protokolls des frühen ersten Termins vor dem Landgericht am 26.02.2015 (Blatt 32 f. GA) teilweise wieder zurückgenommen, indem sie selbigen auf Benutzungshandlungen seit dem 16.03.2011 beschränkt hat (Blatt 33 GA). Diese Teilrücknahme war gem. § 269 Abs. 1 ZPO ohne Einwilligung der Beklagten möglich, weil über den bloß schriftsätzlich angekündigten Zahlungsantrag bislang nicht mündlich verhandelt worden war.

162Infolge dieser teilweisen Klagerücknahme endete die Hemmungswirkung der ursprünglichen Klageerhebung gem. § 204 Abs. 2 S. 1 BGB am 26.08.2015, nämlich sechs Monate nach der betreffenden Teilklagerücknahme (vgl. BGH NJW 2004, 3772). Vor diesem Hintergrund lief die dreijährige Regelverjährungsfrist (§§ 195, 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB) am 31.12.2018 ab, so dass die Verjährungseinrede (§ 214 BGB) hinsichtlich des Entschädigungsanspruchs Erfolg hat und demzufolge auch der diese vorbereitende Auskunftsanspruch nicht mehr durchsetzbar ist.

1632.

164Allerdings steht der Klägerin im vom Senat zuerkannten zeitlichen Umfang ein entsprechender Auskunftsanspruch zwecks Vorbereitung eines Restentschädigungsanspruchs aus Art. II § 1 S. 2 IntPatÜG, § 141 S. 2 PatG, § 852 BGB zu. Der Restentschädigungsanspruch verjährt seinerseits binnen zehn Jahren ab seiner Entstehung, d.h. der Benutzungshandlung und dem Eintritt der Bereicherung (Benkard/Schäfers, 11. A., § 33 Rn. 14d).

165Mit Rücksicht darauf, dass - wie ausgeführt - die Verjährung des Entschädigungsanspruchs in der Zeit vom 30.12.2014 (Datum der Klageeinreichung) bis einschließlich 26.08.2015 gehemmt war (§§ 204 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 209 BGB, 167 ZPO) und die Dauer der Hemmung ausweislich § 209 BGB nicht in die Verjährungsfrist einzurechnen ist, ergibt sich, dass Restentschädigungsansprüche für Benutzungen in der Zeit vom 01.05.2009 bis einschießlich 26.12.2009 verjährt sind. Vor der Hemmung durch Einreichung der Klageschrift am 30.12.2014 (die am 02.02.2015 und damit „demnächst“ i.S.v. § 167 ZPO zugestellt worden ist) waren nämlich bereits fünf Jahre und acht Monate der zehnjährigen Verjährungsfrist verstrichen, so dass nach dem Wegfall der Hemmung am 26.08.2015 noch vier Jahre und vier Monate an restlicher Verjährungsfrist verblieben.

1663.

167Ob der zuerkannte Auskunftsanspruch einer selbständigen Verjährung unterliegt und daher ggf. unabhängig von einer Verjährung des Hauptanspruchs früher verjährt sein könnte (vgl. zum Streitstand BGH NJW 2017, 2755; Kamlah/Haedicke, a.a.O., § 14 Rn. 405 m.w.N.), kann im Einzelfall dahinstehen. Denn die insoweit darlegungs- und beweisbelastete Beklagte (vgl. BGH NJW 2017, 248 Rn. 12) hat keine tatsächlichen Umstände vorgebracht, die auf eine etwaige frühere Verwirklichung der maßgeblichen subjektiven Voraussetzungen (§§ 195, 199 Abs. 1 BGB) schließen lassen könnten.

168V.

169Die Entscheidung über die Kosten des Berufungsverfahrens ergibt sich aus §§ 97 Abs. 1, 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

170Die Entscheidung über die erstinstanzlichen Kosten hat das Landgericht zutreffend dem Schlussurteil vorbehalten.

171Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

172Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Weder hat die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung noch erfordern die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts.

173Streitwert der Berufungsinstanz: EUR 25.000,-