Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Kein urheberrechtlicher Werkschutz für eine Fassadengestaltung wegen Entsprechungen im vorbekannten Formenschatz, die denselben Gesamteindruck aufweisen.

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kläger tragen die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

2Die Parteien streiten über urheberrechtliche Ansprüche resultierend aus der behaupteten Übernahme einer Fassadengestaltung der Kläger durch die Beklagten.

3Die Klägerin zu 1) ist ein Architekturbüro, das insbesondere die gestaltende, technische und wirtschaftliche Planung von Bauwerken und entsprechende Generalplanerleistungen übernimmt. Der Kläger zu 2) ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Klägerin zu 1).

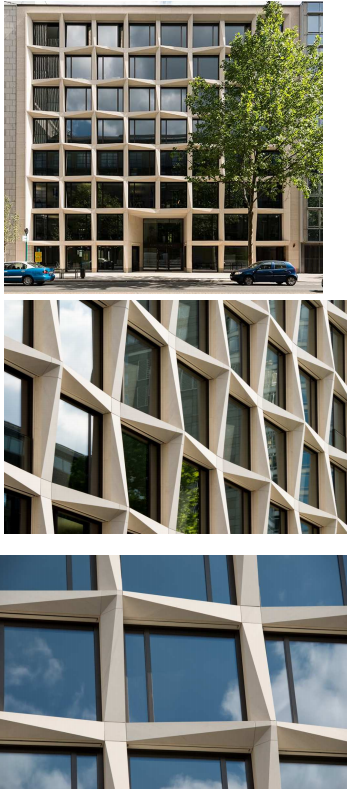

4Die Beklagte zu 2) ist ebenfalls ein Architekturbüro. Es plante die Gebäude „Neuer Kanzlerplatz", S.-straße 2–10, 00000 I.. Insbesondere war es auch für den Entwurf der Fassadengestaltung verantwortlich. Die Beklagte zu 1) ist eine institutionelle Investorin, Projektentwicklerin und Asset Managerin der L.-K.-R.. Sie war an den Gebäuden „Neuer Kanzlerplatz" in I. jedenfalls als Projektentwicklerin beteiligt.

5Der „Neue Kanzlerplatz" besteht wie nachfolgend dargestellt aus drei Bürogebäuden, die ab dem Jahr 2019 auf dem Gelände des alten I.-Centers errichtet wurden. Die Gebäude sind baulich nicht miteinander verbunden. Prägend ist das errichtete Hochhaus, das mit 101 m die weiteren Gebäude deutlich überragt:

6

Die Gebäude am S.-straße weisen die nachfolgend dargestellte Fassadengestaltung auf:

9

Mit dieser Fassadengestaltung hatte die Beklagte zu 2) den Architektenwettbewerb zur Errichtung eines neuen Büroquartiers am S.-straße gewonnen. Die Abgabe des Wettbewerbsbeitrags der Beklagten zu 2) erfolgte Anfang Juni 2015. Die Kläger mahnten die Beklagte zu 2) daraufhin mit Schreiben vom 05.09.2016 ab und wiesen darauf hin, dass sie bei der Fassadengestaltung der Beklagten zu 2) von einer Übernahme der Fassadengestaltung „M. N01" der Kläger und deshalb von einer Urheberrechtsverletzung ausgingen (Anlage K11, Bl. 168 ff. d. A.).

13Nach der Grundsteinlegung der Gebäude am „Neue[n] Kanzlerplatz“ wandte sich der nunmehrige Prozessbevollmächtigte der Kläger mit Schreiben vom 23.12.2019 erneut an die Beklagten und wies auf die mögliche Rechtsverletzung hin (Anlagen K16, K17, Bl. 191 ff. d. A.). Mit Schreiben vom 16.01.2020 mahnte die Beklagte zu 2) die Kläger ab und forderte sie auf, die eine Urheberrechtsverletzung der Beklagten zu 2) nahelegenden Ausführungen in dem Schreiben vom 23.12.2019 zu widerrufen (Anlage K19, Bl. 203 ff. d. A.). Da die Kläger ihre Ausführungen nicht widerriefen, stellte die Beklagte zu 2) in der Folge einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung bei der erkennenden Kammer (Az.:14 O 26/20). Die Kammer wies den Antrag jedoch mangels Dringlichkeit zurück. Im Beschwerdeverfahren vor dem OLG Köln (Az.: 6 W 23/20) nahm die Beklagte zu 2) den Verfügungsantrag zurück (Anlage K21, Bl. 224 f. d. A.). Im Anschluss an das einstweilige Verfügungsverfahren mahnten die Kläger die Beklagte zu 1) mit anwaltlichem Schreiben vom 24.04.2020 formal ab (Anlage K22, Bl. 226 d. A.). In der Folge führten die Parteien ergebnislos Verhandlungen im Hinblick auf eine einvernehmliche Lösung des Streits.

14Die Klägerin zu 1) behauptet, sie sei Inhaberin der ausschließlichen Nutzungsrechte Fassade „M. N01". Der Kläger zu 2) habe diese im Zeitraum 2010/2011 entwickelt und ihr die ausschließlichen Nutzungsrechte übertragen.

15Die ersten Ideen zu plastischen Lisenen habe der Kläger zu 2) schon 1997/1998 bei der Mitarbeit am Entwurf der Chase Manhattan Bank in Frankfurt a. M. gehabt. 2010/2011 habe er damit begonnen – klassisch am heimischen Küchentisch mit Stift und Millimeterpapier – ein rationalistisches Raster zu entwickeln, das mit einem plastisch vor der Fassade stehenden Raster kombiniert worden sei. Der Kläger zu 2) habe sich dabei insbesondere an den Kubismus angelehnt und versucht, die Profile so zu gestalten, dass eine Bewegung und auch eine über mehrere Geschosse wirksame Gestaltung entstehe. Die Fassade „M. N01" sei für eine Studie für eine Grundsatzplanung des Telekom Hochhauses in I. im Jahr 2012, gegenüber Dritten unter anderem mit den nachfolgenden Visualisierungen veröffentlicht worden:

16

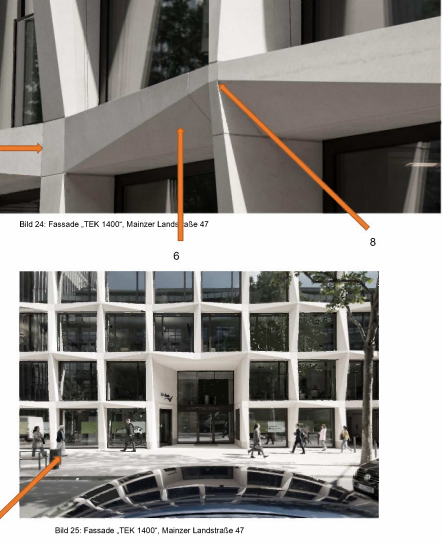

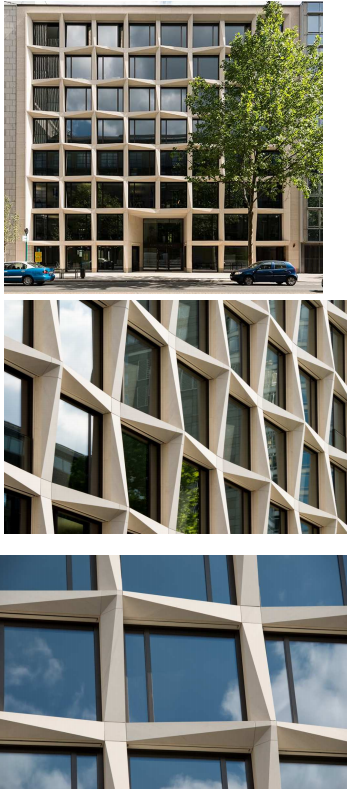

Parallel habe der Kläger zu 2) auch an dem Objekt Y.-straße 47, Frankfurt a. M., gearbeitet. Die von dem Kläger zu 2) entworfene Fassade sei dann für das Objekt Y.-straße 47, Frankfurt a. M., verwendet und im Jahr 2015 wie nachfolgend dargestellt umgesetzt worden:

18

Der Entwurf des Klägers zu 2) der Fassade „M. N01“ setze sich aus architektonischer Sicht mit unterschiedlichen Entwurfsmotiven auseinander, die sowohl für den „Frankfurter Stil“ vor dem ersten Weltkrieg als auch für die Architektur Mies van der Rohes wichtig gewesen seien. Es gehe in dem Entwurf um die Wiedergewinnung städtischer Eleganz: Die quadratischen Natursteinlisenen bewegten sich in Wellen über die Fassade und erinnerten mit ihren breiten Schwingen an ein Gewebe oder Netz. Sie verbänden, jeweils versetzt, zwei Stockwerke miteinander. In ihrer dreidimensionalen Plastizität und Tiefe werde die Fassade zu einem städteräumlichen Element. Die besondere Gestaltungshöhe werde auch durch die zahlreichen Presseveröffentlichungen und Prämierungen belegt, welche die Individualität der Fassade der Kläger bestätigten (vgl. Anlage K31, Bl. 372 ff. d. A.).

20Die Kläger meinen, die folgenden Merkmale prägten die Formensprache der Fassade „M. N01“:

21a) Die Fassadenkomposition beruhe auf einem vor der Fensterfront befindlichen Raster aus Lisenen und Gesimsen.

22b) Benachbarte Kreuzungspunkte von Lisenen und Gesimsen seien gegenüber den vertikalen Fenstern alternierend vor- und zurückversetzt.

23c) Lisenen und Gesimse wiesen eine dreidimensionale, stetig variierende Struktur auf.

24d) Lisenen und Gesimse hätten sich zu den vorspringenden Kreuzungspunkten verjüngende und sich zu den zurückgesetzten Kreuzungspunkten hin verbreiternde Frontflächen.

25e) Die beiderseits der Frontflächen verlaufenden Seitenflächen seien im Weiteren stumpfwinklig zu den Front- und Fensterflächen ausgerichtet.

26f) In den zurückgesetzten Kreuzungspunkten sei eine rechteckige, im Weiteren parallel zur Fensterfront ausgerichtete Stirnfläche gebildet, auf die die Frontflächen von Lisenen und Gesimse ausliefen.

27g) In den vorgesetzten Kreuzungspunkten sei eine im Vergleich dazu deutlich kleinere rechteckige, im Weiteren parallel zur Fensterfront ausgerichtete Stirnfläche gebildet, auf die die Frontflächen von Lisenen und Gesimsen ausliefen.

28h) Die Fassadenkomposition beginne ohne Sockel bereits im Bodenbereich.

29

Die Kläger meinen, die Fassade der Beklagten nehme alle wesentlichen Merkmale der Fassade „M. N01“ auf. Der einzige Unterschied finde sich bei der unterhalb des Fensters verlaufenden Gesimsung, die bei naher Betrachtung bei den Beklagten in Richtung des Kreuzpunktes schräg verlaufe, während die Fassade der Kläger hier einen waagerechten Verlauf zeige. Dieser unerhebliche Unterschied zeige sich nur im Rahmen einer isolierten Betrachtung eines einzelnen Fassadenelements, sei jedoch bei einer gegenüberstellenden Betrachtung der Fassaden für den Gesamteindruck ohne Bedeutung.

32Da der Bau der streitgegenständlichen Gebäude unter Verletzung von Nutzungsrechten der Kläger erfolgt sei, schuldeten die Beklagten die Zahlung einer Lizenzgebühr. Zu der Frage der Berechnung der ordnungsgemäßen Vergütung der Nutzungsrechte im Falle des urheberrechtlich relevanten Nachbaus habe sich in der Rechtsprechung eine Berechnung im Wege der Lizenzanalogie auf der Grundlage der Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) durchgesetzt. Hiernach errechne sich ein Nettohonorar von 2.162.371,78 Euro. Für einen pauschalen Abschlag bestehe vorliegend kein Anlass. Die Klägerin zu 1) macht mit dem Antrag diesen Anspruch in Höhe von 757.000,00 EUR im Wege der Teilklage geltend. Der Schadensersatzanspruch des Klägers zu 2) gegen die Beklagte zu 1) wegen der fehlenden Urheberbenennung im Zusammenhang mit dem rechtsverletzenden Nachbau und Bewerbung der Fassade betrage ebenfalls mindestens 2.162.371,78 Euro. Der Kläger zu 2) macht hiervon einen Betrag von 100.000,00 EUR ebenfalls im Wege der Teilklage geltend. Im Hinblick auf die genaue Berechnung der Schadensersatzansprüche wird auf die Ausführungen in der Klageschrift verwiesen (Bl. 81 ff. d. A.). Zudem seien die Beklagten zur Unterlassung verpflichtet, soweit sie hinsichtlich der Fassade nicht auf die Urheberschaft des Klägers zu 2) hinwiesen.

33Die Klägerin zu 1) beantragt,

34die Beklagte zu 1) zu verurteilen, an sie 757.000,00 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

35Der Kläger zu 2) beantragt,

361. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000 EUR ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwei Jahren, zu vollstrecken an ihrem Geschäftsführer, zu unterlassen,

37die in Anlage K 0, linke Spalte dargestellte Gebäudefassade der Y.-straße 47, Frankfurt:

38

a) zu vervielfältigen und/oder zu bearbeiten ohne auf seine Urheberschaft hinzuweisen, wenn dies geschieht wie durch die Errichtung der Gebäude S.-straße 2–10, 00000 I., und wie in Anlage K 0, rechte Spalte und Anlage K 49 ersichtlich,

40b) durch Einbindung in einen Internetauftritt zu vervielfältigen und/oder öffentlich zugänglich zu machen und/oder zu bearbeiten, ohne auf seine Urheberschaft hinzuweisen, wenn dies geschieht wie auf den Webseiten https://www.entfernt/ und/oder https://entfernt/ und in Anlage K 8 ersichtlich,

412. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, an ihn 100.000,00 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen,

423. die Beklagte zu 2) zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000 EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwei Jahren, zu vollstrecken an ihrem Geschäftsführer, zu unterlassen,

43die in Anlage K 0, linke Spalte dargestellte Gebäudefassade der Y.-straße 47, Frankfurt:

44

a) zu vervielfältigen und/oder zu bearbeiten ohne auf seine Urheberschaft hinzuweisen, wenn dies geschieht wie durch die Errichtung der Gebäude S.-straße 2–10, 00000 I., und wie in Anlage K 0, rechte Spalte und Anlage K 49 ersichtlich,

46b) durch Einbindung in einen Internetauftritt zu vervielfältigen und/oder öffentlich zugänglich zu machen und/oder zu bearbeiten ohne auf seine Urheberschaft hinzuweisen, wenn dies geschieht wie auf der Webseite www.entfernt/ und in Anlage K 9 ersichtlich.

474. die Beklagte zu 2) zu verurteilen, an ihn 1.000,00 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

48Die Beklagten beantragen,

49die Klage abzuweisen.

50Die Beklagte zu 2) behauptet, der Geschäftsführer der Beklagten zu 2), Herr Z. O., habe den Entwurf der Fassade der Beklagten erstellt. Da er den Entwurf des Klägers zu 2) nicht gekannt habe, habe er diesen für seinen Entwurf in keiner Weise heranziehen können. Dem Wettbewerbsauftrag entsprechend habe die Beklagte zu 2) drei freistehende Solitäre geplant, die stilistisch an den Kubismus und den Brutalismus der Nachkriegsmoderne angelehnt seien. Dies äußere sich insbesondere in der Verwendung von Fertigteilen aus Stahlbeton, die konisch geformt und in rechten Winkeln zueinander angeordnet seien. Im Sinne dieser historischen Stile umspanne das Raster der Fassade die Gebäude und erzeuge ein dynamisches Gesamtbild.

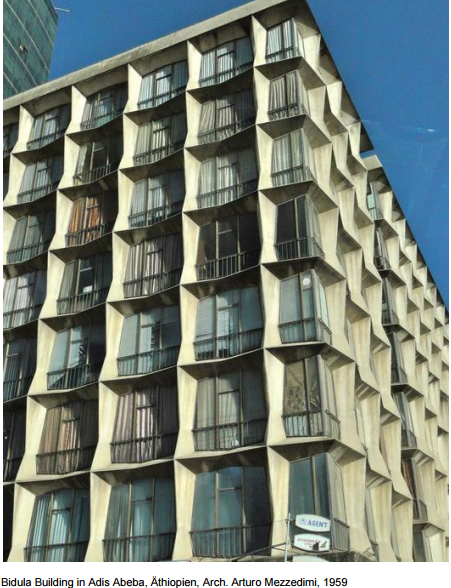

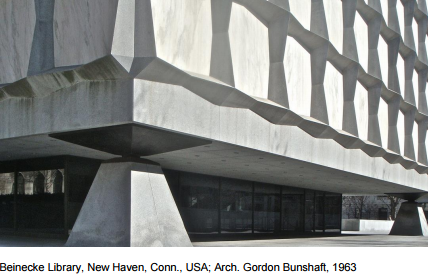

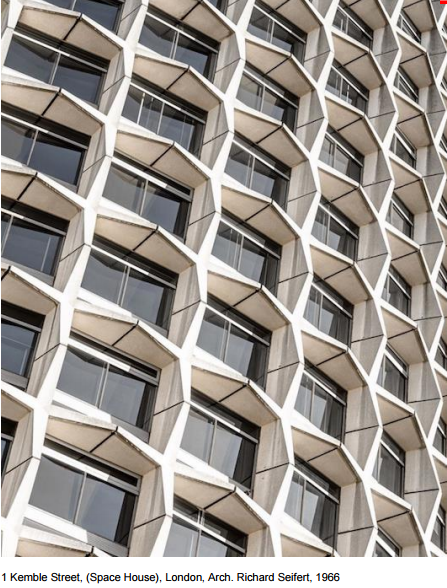

51Sämtliche von den Klägern herausgestellten Gestaltungsmerkmale der Fassadengestaltung „M. N01“ hätten im Jahr 2012 zum vorbekannten Formenschatz im Bereich der Architektur gehört (vgl. Privatgutachten von P., Anlage K26, Bl. 281 ff. d. A.). Schon seit den späten Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts würden kreuzförmig angeordnete konische Gesimse und Lisenen zur Fassadengestaltung eingesetzt. Dies belegten insbesondere die Fassaden des Bidula Building (Addis Abeba, 1959), der Beinecke Rare Book and Manuscript Library (New Haven, Connecticut, 1963), der Direction régionale des Télécommunications (Lyon, 1979) und des Space House (London, 1966):

52

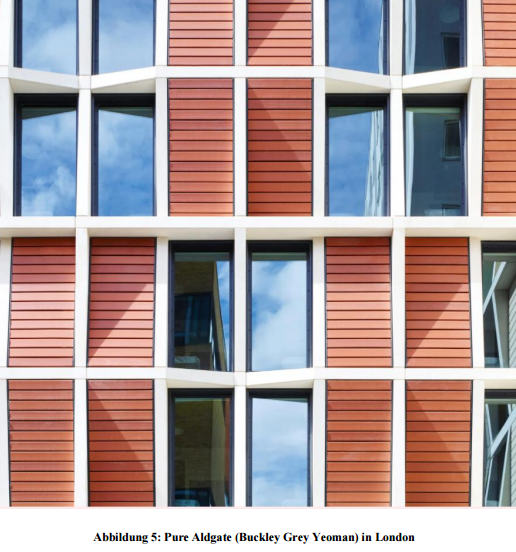

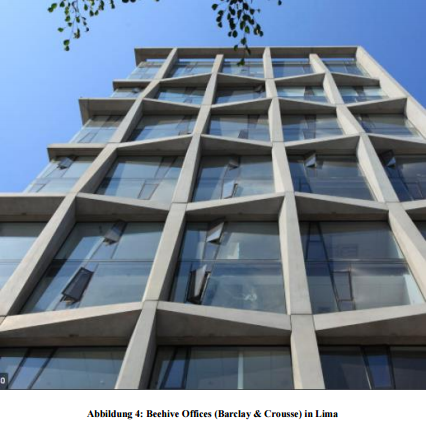

Im vergangenen Jahrzehnt sei diese Form der Fassadengestaltung wieder in Mode gekommen. Dies zeige sich beispielhaft an der 2013 fertiggestellten Fassade des Gebäudes Pure Aldgate in London, den 2015 errichteten Beehive Offices in Lima oder dem 2019 an der Greifswalder Straße in Berlin erbauten Bürohaus.

57

Rein technisch sei es der Beklagten zu 2) zudem nicht möglich, die Fassadengestaltung der Kläger zu imitieren. Eine Präzision wie beim computergesteuerten Fräsen der Natursteinelemente der klägerischen Fassade sei im Beton-Fertigteilbau nicht umsetzbar.

61Die Beklagte zu 2) bestreitet mit Nichtwissen, dass der Kläger zu 2) die Fassade in der Y.-straße 47 in Frankfurt am Main persönlich entworfen habe.

62Die Beklagte zu 2) ist zudem der Ansicht, dass selbst wenn man davon ausgehe, dass der klägerische Entwurf ihr als Inspirationsquelle gedient habe, lediglich eine freie Bearbeitung nach § 23 Abs. 1 S. 2 UrhG vorliege. Denn zwischen ihrer Fassadengestaltung und derjenigen der Kläger beständen erhebliche gestalterische Unterschiede. Während die Kläger ein quadratisches Fassadenraster entworfen hätten, handele es sich bei demjenigen am S.-straße um ein rechteckiges, aber nicht quadratisches Raster. Die Gesimse und Lisenen im klägerischen Entwurf ständen in einem Längenverhältnis von 8:8. Sie selbst habe bei den Gebäuden am S.-straße dagegen verschiedene Längenverhältnisse für die Raster gewählt (19:5; 14:5; 12:6 etc.).

63Auch entwickelten sich die Geometrien ihres Fassadenrasters bei allen Elementen spiegelsymmetrisch. Alle Lisenen und Gesimse verjüngten sich beidseitig nach außen hin. Alle Seiten der Lisenen seien als glatte Flächen ohne "Knick" ausgebildet. Die von den Klägern eingesetzten Lisenen und Gesimse unterschieden sich von dieser Formgebung in zweierlei Hinsicht: Zum einen verjüngten sich Lisenen und Gesimse nur einseitig. Hierdurch erhielten sie einen zusätzlichen "Knick", da die zweite Seite im rechten Winkel zur Glasfassade stehe. Auch die Proportionierung der Mittelelemente unterscheide sich bei den beiden Fassadenrasterelementen erheblich voneinander.

64Zudem sei der Unterschied der Materialien ein wichtiges Kriterium für den Entwurf. Die Formensprache des Entwurfes der Beklagten zu 2) setze eine einfachere Gestaltung voraus. Die Kreuzungspunkte im vom Kläger zu 2) entworfenen Gebäude seien deutlich filigraner als diejenigen im Entwurf der Beklagten zu 2).

65Auch die Fassadenentwürfe der Beklagten zu 2) in ihrer Gesamtheit stellten keine Vervielfältigung der klägerischen Fassade dar. Während die klägerische Fassade durch einen rechteckigen Rahmen begrenzt und hierdurch eingefasst werde, wickele die Fassade der Beklagten zu 2) sich kontinuierlich und ohne Bruch um die zugehörigen Gebäude. Die Fortführung des Rasters um das gesamte Gebäude herum verleihe der Fassade der Beklagten zu 2) den Anschein einer organischen, aus sich heraus weiterwachsenden Struktur. Der Kläger zu 2) erreiche sowohl durch die Einteilung des Fassadenrasters als auch durch die Proportionierung und Platzierung des Eingangsportals die Herstellung einer Achsensymmetrie. Dieses Ziel verfolgten die Fassadenentwürfe der Beklagten zu 2) gerade nicht. Auch der Sockelbereich der Fassade der Beklagten zu 2) sei anders gestaltet als derjenige der klägerischen Fassade.

66Die Beklagte zu 1) macht sich den Vortrag der Beklagten zu 2) zu eigen.

67Sie meint zudem, dass sie nicht passivlegitimiert sei, da sie an dem Bauvorhaben „Neuer Kanzlerplatz“ lediglich als Projektentwicklerin beteiligt gewesen sei. Sie habe den Architektenwettbewerb, in dem sich die Beklagte zu 2) durchgesetzt habe, nicht ausgelobt und sei damit nicht Auftraggeberin der Beklagten zu 2) gewesen. Zudem sei sie weder Eigentümerin oder Verkäuferin des Baugrundstücks noch Bauherrin gewesen. Dies sei jeweils die G. S.-straße Verwaltungs GmbH gewesen. Die Beklagte zu 1) sei auch rechtlich nicht dazu in der Lage, für die Urheberbenennung des Klägers zu 2) an dem Gebäude zu sorgen.

68Die Kläger meinen als Reaktion auf die Verteidigung der Beklagten, der Entwurf der Fassade „M. N01“ sei einzigartig und beruhe nicht auf einem vorbekannten Fassadenentwurf, der alle die für die Fassade „M. N01“ prägenden Elemente und/oder deren Gesamteindruck vorwegnehme. Insbesondere werde der Gesamteindruck der Schöpfung des Klägers zu 2) durch die Gebäude von André Chatelin in Lyon und Richard Seifert in London nicht vorweggenommen.

69Bei beiden Gebäuden begännen die Fensterumrahmungen nicht wie bei der klägerischen Fassade bereits mit dem Erdgeschoss, sondern erst mit dem Regelgeschoss über dem Sockelbereich. Sockel und Fensterumrahmungen bildeten so keine formale Einheit. Bei der Chatelin-Fassade gebe es zudem keine Knotenpunkte, die die einzelnen Umrahmungen miteinander zu einer Gestalt verbänden. Die Fugen würden lediglich genutzt, um die einzelnen Fensterumrahmungen gegeneinander abzugrenzen. Die Beton-Elemente der Fassade wirkten bei Chatelin auch deutlich dicker und schwerer. Das Gebäude scheine damit dem Brutalismus anzugehören.

70Hinsichtlich des Gebäudes „Beehive Offices" in Lima bestreiten die Kläger mit Nichtwissen, dass dieses so gebaut worden und bereits 2015 entstanden sei. Es sei zudem naheliegend, dass sich die dortigen Architekten, die über ein Büro in Paris verfügten, ebenfalls bei dem Entwurf des Klägers zu 2) bedient hätten, der in der Fachpresse breit veröffentlicht worden sei. Das Gebäude „Pure Aldgate“ in London sei erst im Jahr 2015 errichtet worden. Bei dem „Bürohaus Greifswalder Straße“ in Berlin handele es sich um eine weitere Urheberrechtsverletzung.

71Auf den Hinweis der Kammer in der mündlichen Verhandlung vom 22.09.2022 haben die Parteien Modelle der verschiedenen Fassadengestaltungen bei Gericht eingereicht. Diese sind von allen Prozessbeteiligten während der mündlichen Verhandlung am 25.01.2024 in Augenschein genommen worden.

72Entscheidungsgründe

73Die zulässige Klage ist unbegründet.

74I. Die Klägerin zu 1) hat keinen Anspruch gegen die Beklagte zu 1) auf Zahlung von 757.000,00 EUR. Ein entsprechender Anspruch ergibt sich insbesondere nicht aus § 97 Abs. 2 UrhG.

75Die Fassadengestaltung der Kläger – zu ihren Gunsten kann die Aktivlegitimation an der Fassadengestaltung „M. N01“ unterstellt werden – genießt keinen Werkschutz nach §§ 1, 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG, da alle wesentlichen Elemente der klägerischen Fassade einem vorbekannten Formenschatz entspringen und auch die Komposition der einzelnen Elemente nicht zu einem neuen Werk führt.

761. Dabei können grundsätzlich Bauwerke als Ganzes, aber auch Teile eines Bauwerks Werke der Baukunst im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG darstellen und damit Gegenstand des Urheberrechtsschutzes sein, sofern sie auch für sich genommen eine persönliche geistige Schöpfung darstellen. Das gilt z. B. auch für Fassaden (BGH GRUR 1973, 663, 664 – Wählamt; BGH GRUR 1988, 533, 534 – Vorentwurf II; OLG München BeckRS 1987, 31151334 – Reihen- und Doppelhäuser; OLG München GRUR 1974, 484 – Betonstrukturplatten; LG München I ZUM-RD 2008, 158, 164 ff.; LG München I ZUM-RD 2003, 556, 562 – Lagerhalle).

77Die Kammer hat zur Prüfung der Schutzfähigkeit eines Werks der Baukunst zuletzt wie folgt ausgeführt (Urteil der Kammer vom 20.10.2022, Az. 14 O 12/22, ZUM-RD 2023, 224 Rn. 33 ff.):

78Als Werke der Baukunst kommen Bauten jeglicher L. in Betracht, sofern sie eine persönliche geistige Schöpfung darstellen. Auf die L. der Konstruktion und Herstellung sowie auf das Material, aus dem sie errichtet sind, kommt es nicht an. Auch der Zweck des Baus ist unerheblich, insbesondere spielt es keine Rolle, ob Bauwerke einen bestimmten Gebrauchszweck haben, wie Wohn- oder Geschäftshäuser, oder ob dies nicht der Fall ist (z.B. bei Denkmälern). Ebenso wenig ist erforderlich, dass ein künstlerischer Zweck gegenüber dem Gebrauchszweck den Vorrang hat. Werke der Baukunst können daher nicht nur Gebäude, z.B. Wohnhäuser, Geschäftshäuser, Schulen, Kirchen, Schlösser, Amtsgebäude, Bahnhöfe, Fabriken usw. sein, sondern auch Türme, Brücken, Denkmäler oder Plätze. Nicht nur das Bauwerk als Ganzes, sondern auch Teile eines Bauwerks können Gegenstand des Urheberrechtsschutzes sein, sofern sie auch für sich genommen eine persönliche geistige Schöpfung darstellen. Das gilt beispielsweise für Fassaden, Innenräume, Treppenhäuser, Dachgiebel, Eingänge, aber auch für Grundrisse, sofern sie die Raumform des Bauwerks (Baukörperform, Raumzuordnung, Tür- und Fensteranordnung, Lichtzuführung, Blickrichtung usw.) erkennen lassen.

79Die für eine persönliche geistige Schöpfung notwendige Individualität erfordert, dass sich das Bauwerk nicht nur als das Ergebnis rein handwerklichen oder routinemäßigen Schaffens darstellt, sondern dass es aus der Masse alltäglichen Bauschaffens herausragt. Dies beurteilt sich nach dem ästhetischen Eindruck, den das Bauwerk nach dem Durchschnittsurteil des für Kunst empfänglichen und mit Kunst einigermaßen vertrauten Menschen vermittelt. Werke der Baukunst können beispielsweise geprägt sein durch ihre Größe, ihre Proportion, Einbindung in das Gelände, die Umgebungsbebauung, Verteilung der Baumassen, konsequente Durchführung eines Motivs, Ausgestaltung und Gliederung einzelner Bauteile wie der Fassade oder des Daches sowie dadurch, dass alle einzelnen Teile des Bauwerks aufeinander bezogen sind, so dass sie zu einer Einheit verschmelzen. Die architektonische Leistung muss über die Lösung einer fachgebundenen technischen Aufgabe durch Anwendung der einschlägigen technischen Lösungsmittel hinausgehen. Gestaltungen, die durch den Gebrauchszweck vorgegeben sind, können die Schutzfähigkeit nicht begründen; das gilt namentlich für die äußere und innere Gestaltung sowie für die Raumaufteilung. In der Verwendung allgemeinbekannter, gemeinfreier Gestaltungselemente kann aber dann eine schutzfähige Leistung liegen, wenn durch sie eine besondere eigenschöpferische Wirkung und Gestaltung erzielt wird. Die Anpassung von Bauwerken an ihre Umgebung und ihre Einfügung in die Landschaft kann Ausdruck individuellen Schaffens sein. Bloße Wirkungen in städtebaulicher und verkehrstechnischer Hinsicht haben jedoch bei § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG außer Betracht zu bleiben. Zu fordern ist kein deutliches Überragen durchschnittlicher Gestaltungen, sondern lediglich eine Gestaltung, die über die technisch, sachzweckgebundenen Elemente hinaus eine individuell ästhetische Prägung erkennen lässt, weil Gestaltungsspielräume für persönliche Kreativität mit der hinreichenden Individualität ausgestaltet wurden (vgl. Schricker/Loewenheim/Loewenheim/Leistner, 6. Aufl. 2020, UrhG § 2 Rn. 174 ff. m.w.N.).

80Im Einklang damit formulierte der BGH kürzlich (NJW 2022, 782, Rn. 57 f. – Zugangsrecht des Architekten, m.w.N. aus der Rechtsprechung des EuGH): Eine persönliche geistige Schöpfung ist eine Schöpfung individueller Prägung, deren ästhetischer Gehalt einen solchen Grad erreicht hat, dass nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise von einer „künstlerischen“ Leistung gesprochen werden kann. Dabei kann die ästhetische Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur begründen, soweit sie auf einer künstlerischen Leistung beruht und diese zum Ausdruck bringt. Dabei entspricht dies dem unionsrechtlichen Begriff des urheberrechtlich geschützten Werks im Sinne RL 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft. Für eine Einstufung eines Objekts als Werk müssen demnach zwei kumulative Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen muss es sich bei dem betreffenden Gegenstand um ein Original in dem Sinne handeln, dass er eine eigene geistige Schöpfung seines Urhebers darstellt. Ein Gegenstand kann erst dann, aber auch bereits dann als ein Original in diesem Sinne angesehen werden, wenn er die Persönlichkeit seines Urhebers widerspiegelt, indem er dessen freie kreative Entscheidung zum Ausdruck bringt. Wurde dagegen die Schaffung eines Gegenstands durch technische Erwägungen, durch Regeln oder durch andere Zwänge bestimmt, die der Ausübung künstlerischer Freiheit keinen Raum gelassen haben, kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Gegenstand die für die Einstufung als Werk erforderliche Originalität aufweist. Zum anderen ist die Einstufung als Werk Elementen vorbehalten, die eine solche Schöpfung zum Ausdruck bringen. Dafür ist ein mit hinreichender Genauigkeit und Objektivität identifizierbarer Gegenstand Voraussetzung, auch wenn diese Ausdrucksform nicht notwendig dauerhaft sein sollte.

81Der Urheber als Anspruchsteller genügt seiner Obliegenheit, die Schutzfähigkeit seines Werkes darzulegen, regelmäßig dadurch, dass er ein Werkexemplar vorlegt und seine Besonderheiten – konkrete Gestaltungselemente – präsentiert (vgl. BGH GRUR 1981, 820, 822 – Stahlrohrstuhl III; Urteil der Kammer vom 23.02.2023, Az. 14 O 39/22, ZUM-RD 2023, 651, 660). Verteidigt sich der wegen einer Urheberrechtsverletzung in Anspruch Genommene mit dem Einwand, das streitgegenständliche Werk sei nicht schutzfähig oder der Schutzumfang sei eingeschränkt, weil der Urheber auf vorbekannte Gestaltungen zurückgegriffen habe, muss dieser die Existenz und das Aussehen solcher Gestaltungen darlegen und beweisen. Der Urheber trägt im vorliegenden Zusammenhang also die Darlegungs- und Beweislast für die grundsätzliche Behauptung, dass die Schöpfung neuartig war. Für Entgegenhaltungen aus dem allgemeinen Formenschatz trägt dann im Folgenden derjenige die Darlegungs- und Beweislast, der behauptet, dass die Schöpfung keinen Urheberrechtsschutz beanspruchen kann.

822. Nach diesen Grundsätzen haben die Kläger hinreichend vorgetragen. Sie haben Modelle ihrer Fassadengestaltung vorgelegt, die Entwicklung der Fassade durch den Kläger zu 2) dargestellt (siehe insbesondere die Entwurfsgeschichte der Fassade „M. N01“, Anlage K40, Bl. 851 ff. d. A.). und die folgenden besonderen Merkmale der Fassade herausgearbeitet:

83a) Die Fassadenkomposition beruhe auf einem vor der Fensterfront befindlichen Raster aus Lisenen und Gesimsen.

84b) Benachbarte Kreuzungspunkte von Lisenen und Gesimsen seien gegenüber den vertikalen Fenstern alternierend vor- und zurückversetzt.

85c) Lisenen und Gesimse wiesen eine dreidimensionale, stetig variierende Struktur auf.

86d) Lisenen und Gesimse hätten sich zu den vorspringenden Kreuzungspunkten verjüngende und sich zu den zurückgesetzten Kreuzungspunkten hin verbreiternde Frontflächen.

87e) Die beiderseits der Frontflächen verlaufenden Seitenfläche seien im Weiteren stumpfwinklig zu den Front- und Fensterflächen ausgerichtet.

88f) In den zurückgesetzten Kreuzungspunkten sei eine rechteckige, im Weiteren parallel zur Fensterfront ausgerichtete Stirnfläche gebildet, auf die die Frontflächen von Lisenen und Gesimse ausliefen.

89g) In den vorgesetzten Kreuzungspunkten sei eine im Vergleich dazu deutlich kleinere rechteckige, im Weiteren parallel zur Fensterfront ausgerichtete Stirnfläche gebildet, auf die die Frontflächen von Lisenen und Gesimse ausliefen.

90h) Die Fassadenkomposition beginne ohne Sockel bereits im Bodenbereich.

91Das Vorbringen genügt zunächst für einen schlüssigen Vortrag zur Schutzfähigkeit.

923. Gegenläufig haben die Beklagten umfänglich dazu ausgeführt, dass die klägerische Fassade mit Blick auf den vorbekannten Formenschatz nicht neuartig sei. Sie nehmen hier insbesondere Bezug auf das Privatgutachten des Architekten von P..

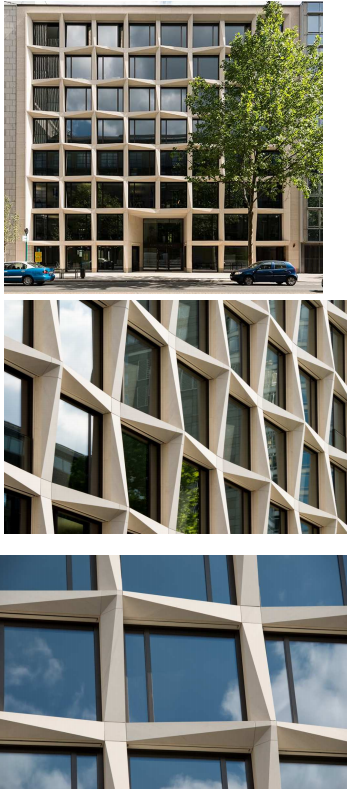

93a) Nach Auffassung der Kammer haben die Beklagten in diesem Zusammenhang dargelegt und bewiesen, dass die von den Klägern herausgestellten Merkmale im Zeitpunkt des Entwurfs der Fassade „M. N01“ vorbekannt waren. Die Kammer verweist insofern insbesondere auf die von André Chatelin entworfene Fassade der Direction régionale des Télécommunications (Lyon, 1979):

94

Vergleicht man diese Fassade mit der nachfolgend dargestellten klägerischen Fassade, waren die wesentlichen Merkmale der klägerischen Fassade im Zeitpunkt ihres Entwurfs im Jahr 2011 nach Auffassung der Kammer vorbekannt.

97

Dies betrifft zunächst das von den Klägern herausgestellte Merkmal, dass Lisenen und Gesimse ein Raster vor der Fensterfront bilden. Dieses Raster weisen auch die Fassaden der Direction régionale des Télécommunications in Lyon, des Space House in London oder des Bidula Building in Addis Abeba (jeweils bereits im Tatbestand dargestellt) auf. Sofern die Kläger ferner darauf hinweisen, dass bei ihrer Fassade benachbarte Kreuzungspunkte von Lisenen und Gesimsen alternierend vor- und zurückversetzt sind, sodass eine dreidimensionale Struktur entsteht, erkennt die Kammer dieses Merkmal, das nach Auffassung der Kammer das maßgebliche Gestaltungsmerkmal der klägerischen Fassade darstellt, ebenso bei der Chatelin-Fassade in Lyon. Denn auch dort sind die Kreuzungspunkte vor- und zurückversetzt, sodass wie bei der klägerischen Fassade ein gleichförmiges und gleichsam „wellenartiges“ Netz entsteht. Anders als die Kläger geht die Kammer insbesondere davon aus, dass die Chatelin-Fassade Kreuzungs- bzw. Knotenpunkte aufweist und sich das Muster von Gesimsen und Lisenen nicht in der Abgrenzung der einzelnen Fensterumrahmungen erschöpft. Denn auch bei der Chatelin-Fassade folgt die Eigentümlichkeit der Fassade gerade aus dem Zusammenwirken der dreidimensionalen Gesimse und Lisenen. Die Fensterumrahmungen sind nach Auffassung der Kammer nicht einzeln zu betrachten. Vielmehr wird der Gesamteindruck der Fassade durch die Gesamtheit der Gesimse und Lisenen bestimmt, die sich in alternierend vor- und zurückversetzten Kreuzungspunkten treffen. Die von den Klägern beschriebene Fassadenstruktur sieht die Kammer zudem jedenfalls angelegt in den Fassaden des Bidula Building in Addis Abeba und des Space House in London, die unstreitig bereits in den Jahren 1959 und 1966 errichtet wurden. Denn auch dort sind Gesimse und Lisenen in einer dreidimensionalen Struktur vor- und zurückversetzt, wenn die Kreuzungspunkte auch nicht alternierend, sondern gleichförmig vorspringen (Bidula Building) bzw. zurückgehen (Space House).

99Darüber hinaus verjüngen sich bei der klägerischen wie bei der Chatelin-Fassade die Frontflächen der Gesimse in Richtung der vorspringenden Kreuzungspunkte und verbreitern sich in Richtung der zurückgesetzten Kreuzungspunkte. Soweit die Kläger hervorheben, dass die beiderseits der Frontflächen verlaufenden Seitenflächen stumpfwinklig zu den Front- und Fensterflächen ausgerichtet sind, handelt es sich hierbei nach Auffassung der Kammer nicht um ein weiteres eigenständiges Merkmal der klägerischen Fassade, sondern ist dies durch die sich verjüngenden und verbreiternden Frontflächen bedingt.

100Soweit die Kläger darüber hinaus darauf abstellen, dass in den zurückgesetzten Kreuzungspunkten eine rechteckige im Weiteren parallel zur Fensterfront ausgerichtete Stirnfläche gebildet wird, auf die die Frontflächen von Lisenen und Gesimsen auslaufen, und in den vorgesetzten Kreuzungspunkten eine im Vergleich dazu deutlich kleinere rechteckige, im Weiteren parallel zur Fensterfront ausgerichtete Stirnfläche gebildet wird, auf die die Frontflächen von Lisenen und Gesimse auslaufen, sind diese Merkmale in ihren wesentlichen Zügen auch bei der Chatelin-Fassade erkennbar. Zwar gibt es dort keine baulich abgrenzbaren eigenständigen Stirnflächen, indes ergeben sich die Stirnflächen sowie ihre Form notwendigerweise aus dem Muster der sich verjüngenden und verbreiternden Gesimse sowie der Lisenen.

101Unterschiede der klägerischen Fassadengestaltung „M. N01“ und der Chatelin-Fassade erkennt die Kammer in der Führung der Lisenen und dem Sockelbereich der Fassaden. So verjüngen sich die Lisenen der Chatelin-Fassade – anders als die der klägerischen Fassade – nicht in Richtung der vorspringenden Kreuzungspunkte. Sie weisen eine konstante Breite auf, ehe sie im Kreuzungspunkt enden. Auch der Sockelbereich ist unterschiedlich gestaltet. Während das Raster bei der klägerischen Fassade bis zum Erdgeschoss reicht und nur geringfügig durch den vergrößerten Eingangsbereich unterbrochen wird, beginnt die Chatelin-Fassadengestaltung erst oberhalb des Erdgeschosses.

102Die genannten Unterschiede führen nach Auffassung der Kammer indes nicht dazu, dass der Gesamteindruck der Fassadengestaltungen in solch einer Weise voneinander abweicht, dass die klägerische Fassade einen Eigentümlichkeitsgrad aufweist, der eine persönliche geistige Schöpfung im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG darstellt. Hierbei geht die Kammer davon aus, dass der Sockelbereich der Fassadengestaltungen von nachrangiger Bedeutung in Bezug auf den Gesamteindruck der Fassadengestaltung ist. Die Eigentümlichkeit der Fassaden ergibt sich insoweit nicht aus dem Sockel, sondern aus dem netzartigen Überwurf der Gebäude. Soweit als Unterschied die unterschiedliche Lisenenführung verbleibt, sorgt dies nach Auffassung der Kammer ebenfalls nicht dafür, dass die klägerische Fassade einen gegenüber der Chatelin-Fassade abweichenden Gesamteindruck aufweist. Sowohl bei frontaler als auch bei seitlicher Betrachtung beider Fassaden werden diese geprägt durch die netzartige Struktur, die sich aufgrund ihrer Dreidimensionalität „wellenartig“ über die Gebäude zieht. Aus diesem Grund führt auch die von den Klägern angeführte „optische Schwere“ der Chatelin-Fassade, die nach Auffassung der Kläger dem Brutalismus zuzuordnen sei, nicht zu unterschiedlichen Gesamteindrücken (vgl. die nachstehende Gegenüberstellung).

103

Die Kammer verkennt bei ihrer Beurteilung nicht, dass die Fassade der Kläger in der Fachpresse breit besprochen und mit Preisen honoriert wurde. Diese erreichte Öffentlichkeit lässt nach Auffassung der Kammer jedoch nur keinen Schluss auf die Neuheit der Fassadengestaltung bzw. auf die urheberrechtliche Schutzfähigkeit zu. Ersichtlich handelt es sich bei dieser Presseberichterstattung nicht um juristische, insbesondere urheberrechtliche Abhandlungen. Wie die Diskussion zwischen den Parteien zum architektonischen Stil der Fassadengestaltungen zeigt, kann man sich im spezialisierten architektonischen Diskurs hier trefflich streiten. Die urheberrechtliche Prüfung ist davon aber unabhängig nach den oben ausführlich dargelegten Kriterien vorzunehmen.

106Soweit die Kläger in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung des OLG Hamburg (ZUM-RD 2002, 181) Bezug nehmen und aus den Auszeichnungen und Nominierungen der klägerischen Fassade ein Indiz für die urheberrechtliche Schutzfähigkeit ableiten wollen, ist dem entgegenzuhalten, dass der in der Entscheidung des OLG Hamburg streitgegenständliche Kinderhochstuhl „Tripp-Trapp“ eine deutlich größere Eigenständigkeit gegenüber Vorbekanntem aufweist als die klägerische Fassade.

107Ein abweichender Gesamteindruck wird nach Auffassung der Kammer auch nicht durch die unterschiedlichen Baumaterialien – bei der klägerischen Fassade wurde Naturstein, bei der Chatelin-Fassade Beton verbaut – oder dadurch erzeugt, dass die klägerische Fassade ein Gebäude in einer geschlossenen Bebauung bedeckt, während das Gebäude der Direction régionale des Télécommunications freistehend ist. Insoweit ist nach Auffassung der Kammer jeweils zu berücksichtigen, dass die Klägerin Urheberrechtsschutz an einer Fassadengestaltung begehrt, für die es ausschließlich auf den äußeren Eindruck der Fassade ankommt. Der Werkstoff bzw. die Form des Gebäudes sind damit nicht vom durch die Kläger vorgegebenen Prüfungsumfang der Kammer umfasst.

108b) Schließlich stellt auch die Kombination der von den Klägern herausgestellten Merkmale in ihrem Gesamteindruck nach Auffassung der Kammer keine persönliche geistige Schöpfung im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG dar. Zwar kann auch in einer ungewöhnlichen, schöpferischen Kombination bekannter und bereits anderswo verwendeter Komponenten eine persönliche geistige Schöpfung liegen, wenn durch das Zusammenfügen etwas Neues oder jedenfalls Besonderes geschaffen worden ist, das sich vom Durchschnittsprodukt abhebt (OLG Oldenburg GRUR-RR 2009, 6, 7 – Blockhausbauweise). Aufgrund der durchgreifenden Ähnlichkeiten der klägerischen Fassade insbesondere zur Chatelin-Fassade führt diese Betrachtungsweise nach Auffassung der Kammer jedoch zu keinem anderen Ergebnis.

109c) Da zur Feststellung der Schöpfungshöhe eines Werkes der Baukunst der ästhetische Eindruck entscheidend ist, den das Werk nach dem Durchschnittsurteil des für Kunst empfänglichen und mit Kunstfragen einigermaßen vertrauten Menschen vermittelt (BGH GRUR 2008, 984, 985 f. – St. Gottfried und BGH GRUR 1982, 107, 110 – Kirchen-Innenraumgestaltung), konnte die Kammer, der aufgrund ihrer Spezialzuständigkeit für Urheberrechtssachen immer wieder Werke der angewandten Kunst zur Beurteilung vorliegen, auch aus eigener Sachkunde entscheiden (vgl. etwa zuletzt das Urteil der Kammer vom 20.10.2022, Az. 14 O 12/22, ZUM-RD 2023, 224, und das bestätigende Urteil des OLG Köln vom 02.06.2023, Az. 6 U 162/22, GRUR 2023, 1012 – Moschee-Vordach). Der Hinzuziehung eines Sachverständigen bedurfte es insofern nicht.

110d) Aufgrund des Vorstehenden kommt es nicht auf die zwischen den Parteien strittige Frage an, in welchem Zeitpunkt die Fassaden der Gebäude „Beehive Offices“ in Lima und „Pure Aldgate“ in London erstellt wurden bzw. auf welchen Zeitpunkt die entsprechenden Entwürfe datieren. Denn die Chatelin-Fassade in Lyon wurde unstreitig bereits im Jahr 1979 errichtet.

1114. Ebenso kommt es nicht darauf an, ob die Beklagten im Rahmen ihrer Fassadengestaltung die wesentlichen Merkmale der klägerischen Fassadengestaltung übernommen haben. Da die Fassade „M. N01“ bereits nicht schutzfähig ist, kann in der Fassade der Beklagten bereits keine urheberrechtswidrige Vervielfältigung im Sinne der §§ 15 Abs. 1 Nr. 1, 16 UrhG liegen. Nach den oben stehenden Ausführungen dürfte aber insoweit auch ein übereinstimmender Gesamteindruck der Fassadengestaltung der Beklagten mit der Chatelin-Fassade bestehen.

1125. Offenbleiben kann ferner, ob die Beklagte zu 1) als Projektentwicklerin der Gebäude „Neuer Kanzlerplatz" passivlegitimiert ist.

113II. Ansprüche des Klägers zu 2)

114Mangels Schutzfähigkeit der Fassadengestaltung „M. N01“ hat auch der Kläger zu 2) keine urheberrechtlichen Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche gegen die Beklagten. Die obigen Ausführungen gelten vollumfänglich auch an dieser Stelle. Urheberpersönlichkeitsrechte kann der Beklagte zu 2) nicht geltend machen.

115III. Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91 Abs. 1 S. 1, 709 S. 2 ZPO.

116Der Streitwert wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.