Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000 – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihren Geschäftsführern zu vollstrecken ist, zu unterlassen,

Spannungsregler, umfassend

eine Schaltmodusreglerschaltung zum Erzeugen einer geregelten Spannung mit Reihen- und Nebenschaltelementen; und eine Spannungsspitzenschutzschaltung, die über die Reihen- und Nebenschaltelemente hinweg an dem Eingang der Schaltmodusreglerschaltung zum Spannungsspitzenschützen der Schaltmodusreglerschaltung angeordnet ist, ein dissipatives Element (Rsp) und eine Ladungsspeicherschaltung (Csp) umfassend;

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, wenn die Schaltmodusreglerschaltung und die Spannungsspitzenschaltung durch eine integrierte Schaltung in einer integrierten Schaltungseinheit implementiert sind; die Reihen- und Nebenschaltelemente der Schaltmodusreglerschaltung in verbundene Schaltblocksegmente unterteilt sind; und die Ladungsspeicherschaltung (Csp) der Spannungsspitzenschutzschaltung in verbundene Ladungsspeicherschaltungssegmente unterteilt ist, die zwischen den Schaltblocksegmenten verschachtelt sind;

2. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die zu Ziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem 5. März 2020 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die Erzeugnisse bezahlt wurden,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürfte Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

3. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die zu Ziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem 5. März 2020 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, - preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, - preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Webeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei es der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

4. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem 5. März 2020 entstanden ist und noch entstehen wird.

5. Die Beklagte wird verurteilt, die unter Ziffer 1 bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen und seit dem 5. März 2020 auf den Markt gebrachten Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des deutschen Teils des Klagepatents EP A(= DE B) erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird, und endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst.

6. Die Beklagte wird verurteilt, in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindliche, in Ziffer 1 bezeichnete Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben.

II. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung hinsichtlich des Tenors zu I.1. in Höhe von X, hinsichtlich des Tenors zu I.2. und 3. in Höhe von 500.000,- Euro, hinsichtlich des Tenors zu I.5. und I.6. jeweils in Höhe von 2.000.000,- Euro und hinsichtlich des Tenors zu II. in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheit kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand

2Die Klägerin verfolgt aus Patentrecht gegen die Beklagte Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Rückruf und Vernichtung sowie Feststellung der Schadensersatzverpflichtung dem Grunde nach.

3Die Klägerin ist alleinverfügungsberechtigte und eingetragene Inhaberin des Patents EP A(Anlage ES 3a, im Folgenden: Klagepatent). Das Klagepatent wurde am 21. Dezember 2010 in englischer Verfahrenssprache angemeldet und beansprucht eine Priorität der US C vom 23. Dezember 2009. Die Anmeldung wurde am 19. September 2018 offengelegt und der Hinweis auf die Patenterteilung am 5. Februar 2020. Das Klagepatent steht auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Über die seitens der D am 3. April 2023 erhobene Nichtigkeitsklage (vgl. Anlagenkonvolut B7) ist bislang keine Entscheidung ergangen. Mit Beschluss vom 29. November 2023 hat das BPatG in seinem gerichtlichen Hinweis gem. § 83 Abs. 1 PatG mitgeteilt, dass die Nichtigkeitsklage nach derzeitigem Stand keine Aussicht auf Erfolg haben dürfte. Wegen der Einzelheiten zur Begründung wird auf den Beschluss des BPatG verwiesen.

4Das Klagepatent betrifft Überspannungsschutz für einen Schaltwandler.

5In englischer Verfahrenssprache heißt es in Anspruch 1:

6„A voltage regulator (300) comprising: switched mode regulator circuitry (301, 302, 304, 306) to generate a regulated voltage (Vout), having series and shunt switching elements (301, 302); and voltage spike protection circuitry (303), arranged across the series and shunt switching elements at the input to the switched mode regulator circuitry for voltage-spike-protecting the switched mode regulator circuitry, comprising a dissipative element (RSP) and a charge-storage circuit (Csp ); characterised in that: said switched mode regulator circuitry (301, 302, 304, 306) and said voltage spike circuitry (303) are implemented by an integrated circuit (1930) in an integrated circuit package (1940); said series and shunt switching elements (301, 302) of said switched mode regulator circuitry are subdivided into connected switching block segments (2120, 2130, 2140); and said charge-storage circuit (Csp) of said voltage-spike protection circuitry is subdivided into connected charge-storage circuit segments (2121, 2122) which are interleaved between said switching block segments.“

7Anspruch 1 des Klagepatents lautet in deutscher Übersetzung:

8„Spannungsregler (300), Folgendes umfassend: eine Schaltmodusreglerschaltung (301, 302, 304, 306) zum Erzeugen einer geregelten Spannung (Vout) mit Reihen- und Nebenschaltelementen (301, 302); und eine Spannungsspitzenschutzschaltung (303), die über die Reihen- und Nebenschaltelemente hinweg an dem Eingang der Schaltmodusreglerschaltung zum Spannungsspitzenschützen der Schaltmodusreglerschaltung angeordnet ist, ein dissipatives Element (Rsp) und eine Ladungsspeicherschaltung (Csp) umfassend; dadurch gekennzeichnet, dass: die Schaltmodusreglerschaltung (301, 302, 304, 306) und die Spannungsspitzenschaltung (303) durch eine integrierte Schaltung (1930) in einer integrierten Schaltungseinheit (1940) implementiert sind; die Reihen- und Nebenschaltelemente (301, 302) der Schaltmodusreglerschaltung in verbundene Schaltblocksegmente (2120, 2130, 2140) unterteilt sind; und die Ladungsspeicherschaltung (Csp) der Spannungsspitzenschutzschaltung in verbundene Ladungsspeicherschaltungssegmente (2121, 2122) unterteilt ist, die zwischen den Schaltblocksegmenten verschachtelt sind.“

9Wegen des Inhalts der „insbesondere“-geltend gemachten Unteransprüche 2, 8 sowie 11 bis 13 wird auf die Klagepatentschrift verwiesen.

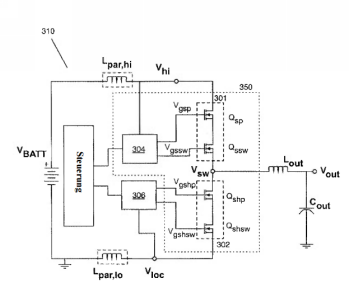

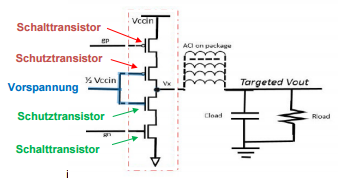

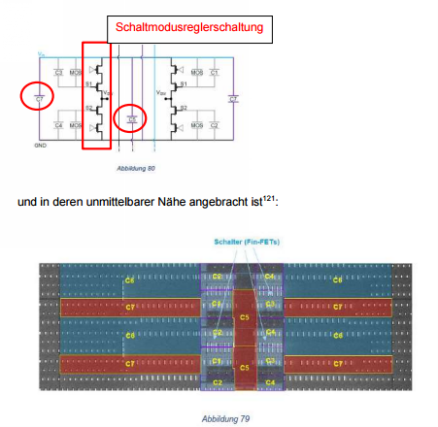

10Folgende Figuren sind der Klagepatentschrift zur Veranschaulichung der klagepatentgemäßen Lehre entnommen. Die Figur 10 zeigt ein Beispiel eines Schaltmodusspannungsreglers:

11

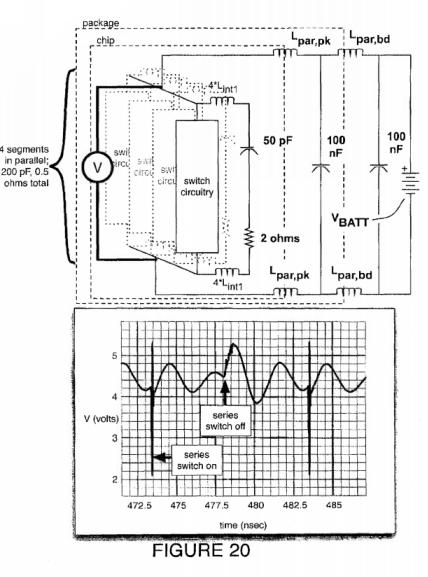

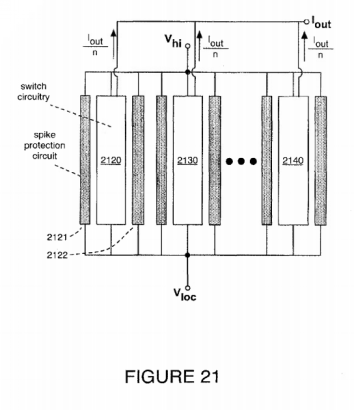

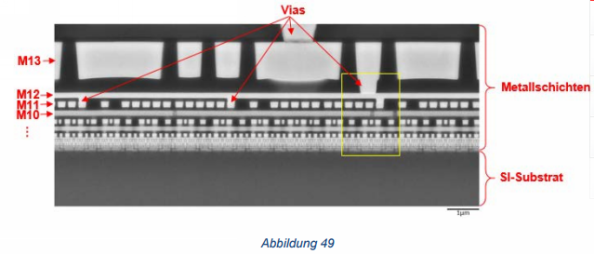

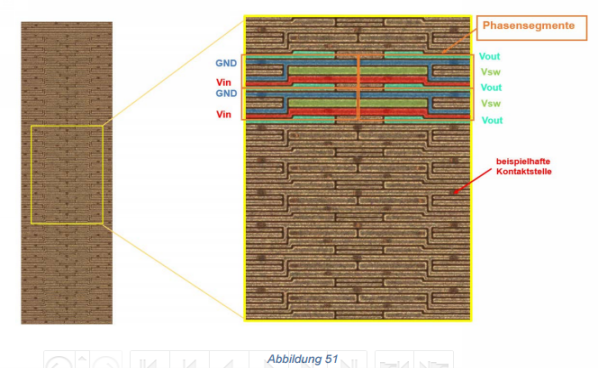

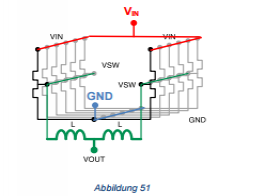

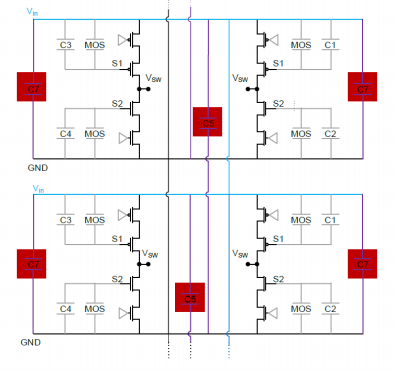

Die Figur 20 zeigt eine in vier Abschnitte unterteilte Schalter-Schaltung, eine Spitzenschutzschaltung und ein Beispiel für die resultierende Dämpfung des Überschwingungszustands und die Figur 21 zeigt ein Beispiel für die in Reihe von Segmenten unterteilte Schalter-Schaltung und Schutzschaltsegmente, die jedem Schalter-Schaltungssegment zugeordnet sind:

13

Bei der Klägerin handelt es sich um eine im Jahr 2008 gegründete Gesellschaft im Privatbesitz, die im Bereich der Hochfrequenz-Halbleitertechnologie für das Power-Management tätig ist. Sie investiert in Forschung und Entwicklungen auf diesem Feld.

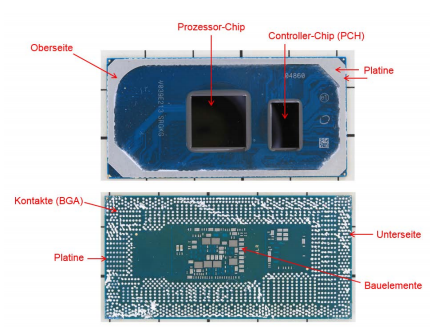

16Die Beklagte gehört zur E-Unternehmensgruppe. Die E Inc. (bis 1. November 2015 F) ist einer der größten US-amerikanischen PC- und Druckerhersteller, registriert in X, und mit der Unternehmenszentrale in X(Anlagen ES 2a, ES 2b). Die Beklagte ist die deutsche Vertriebstochter der E Gruppe mit Sitz in X und betreibt die deutschsprachige Website der Unternehmensgruppe, abrufbar unter X. Auf dieser Homepage bietet die Beklagte insbesondere Desktop-PCs, Laptops und Server an, die mit von D hergestellten Mikroprozessoren (im nachfolgenden auch: angegriffene Ausführungsform(en)) ausgestattet sind.

17X ist D interne Bezeichnung für einige der 10. Generation der D Core Prozessoren und der 3. Generation der X Scalable Serverprozessoren. Bei mobilen Endgeräten (z.B. Laptops) werden die Prozessoren als „10th Generation X“ bezeichnet. D verwendet für die Bezeichnung seiner Mikroprozessoren durchgängig bestimmte Codenamen (vgl. Anlage ES 4a). Neben X Prozessoren sind vorliegend insbesondere X und X von Relevanz.

18Bei der Beklagten sind X Mobil-Prozessoren beispielsweise im Laptop „E X“ und „E X Laptop-PC mit FreeDOS“ enthalten (vgl. Anlage ES 4f). XProzessoren sind verbaut in Produkten wie „E X Chromebook Laptop Enterprise Laptop-PC“ und „E X“ (Anlage ES 4g), XProzessoren in dem X Laptop und E X“ (Anlage ES 4h). Die (verbauten) Prozessoren sind mit der so genannten X-Technologie („X“; nachfolgend auch: X) ausgestattet.

19Die Prozessbevollmächtigten der Klägerin haben unter dem 16. November 2021 einen Online-Testkauf durchgeführt und den Laptop „X mit FreeDOS“ (Anlage ES 4k) erworben. Der Laptop ist mit einem D X Prozessor, also einem D XProzessor ausgestattet.

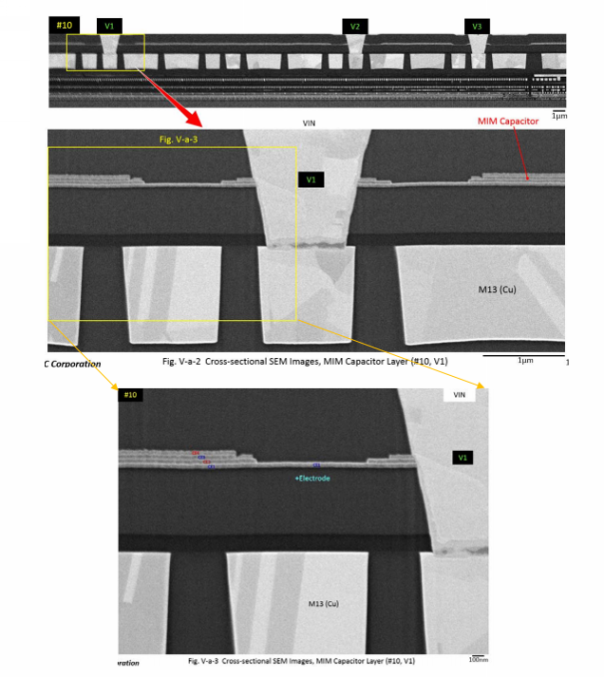

20Beispielhaft hat die Klägerin die 2021-Modelle X Prozessor "D X" sowie den XServer (X) Prozessor "D X" einer näheren Analyse durch die beiden Fachunternehmen TechInsights und LTEC unterzogen (vgl. Anlagen ES 5a, 5b). Die Beklagte hat als Anlage B 4 ein Gutachten von Prof. G von der TU München zu den technischen Hintergründen sowie als Anlage B 23 sowie B 26 Gutachten von Herrn H von der Universität Twente (Niederlande) mit Erläuterungen technischer Fachtermini sowie von auf Modellen basierenden Simulationen vorgelegt.

21Die Klägerin verfolgt das gleiche Patent in weiteren Verletzungsverfahren vor der Kammer und geht gegen die Unternehmen X, D sowie F vor (Az. 4c O 58/22, 4c O 60/22 und 4c O 61/22).

22Die Klägerin ist der Ansicht, dass die Klage vollumfänglich begründet sei. Die angegriffenen Ausführungsformen würden wortsinngemäßen unmittelbaren Gebrauch von der Lehre des Klagepatents machen.

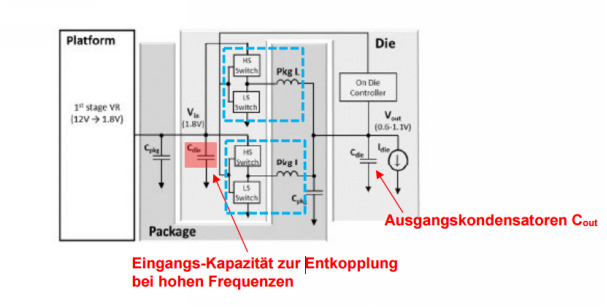

23Die Klägerin behauptet, dass die in den angegriffenen Ausführungsformen enthaltenen Mikroprozessoren von D eine Anzahl integrierter Spannungsreglerschaltungen aufweisen würden. Es seien Schaltmodus-Abwärtswandler zur Spannungsverringerung. Die X-Schaltungen würden jeweils für die Versorgung bestimmter Abschnitte des Mikroprozessors mit der jeweils benötigten elektrischen Leistung (Spannung, Strom) eingesetzt. Den Aufbau der angegriffenen Ausführungsformen habe die Klägerin von den Unternehmen TechInsights und LTEC untersuchen lassen und diese Erkenntnisse zur Grundlage ihrer Verletzungsargumentation gemacht. Die Ergebnisse des TechInsights-Gutachtens würden nicht durch die versehentliche Falschbezeichnung des tatsächlich untersuchten Prozessors „X“ geschmälert. Dieser Fehler sei behoben worden, was auch den Austausch einiger Abbildungen sowie deren Neubezeichnung („ItemID“) erforderlich gemacht habe. Der inhaltliche Aussagegehalt der Untersuchungen sei dadurch nicht berührt worden.

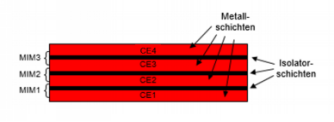

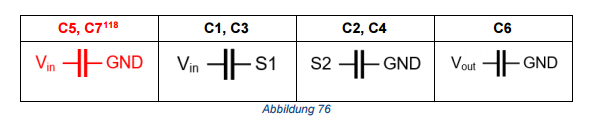

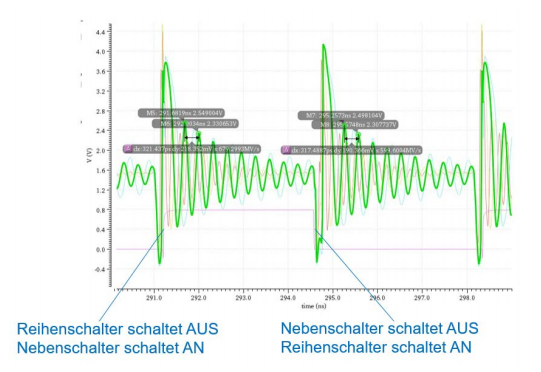

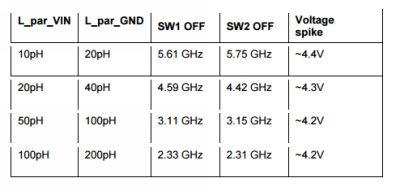

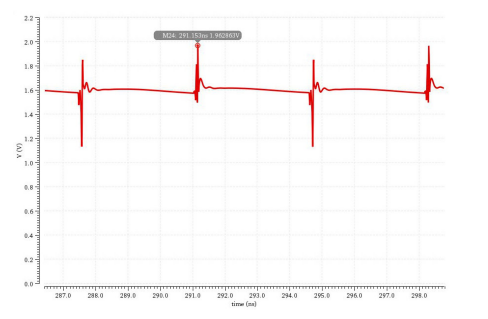

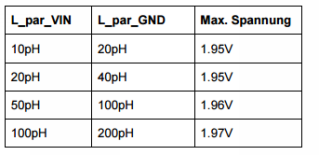

24Die in diesem Zuge identifizierten integrierten MIM-Kondensatoren, bezeichnet als X und X, welche auch als Entkopplungskondensatoren für hohe Frequenzbereiche bezeichnet würden, seien eine erfindungsgemäße Ladungsspeicherschaltung, da sie in den angegriffenen Ausführungsformen für eine Dämpfung von Spannungsspitzen sorgen würden. Das Klagepatent verlange nämlich für eine erfindungsgemäße Spannungsspitzenschutzschaltung, dass sie durch parasitäre Induktivitäten entstandene, zu hohe Spannungen beseitige. Hierzu fordere das Klagepatent weiter, dass die Schutzschaltung am Eingang der Schaltmodusreglerschaltung angeordnet sei, und zwar zwischen den Potentialknoten Vhi und Vloc. So werde gewährleistet, dass die Schutzschaltung die parasitären Induktivitäten effektiv auffangen könne, bevor diese Eingang in die Schaltelemente fänden. Sie solle am Eingang parallelgeschaltet und damit in unmittelbarer Nähe der Schaltmodusreglerschaltung angeordnet sein. Andere Anforderungen in physischer Hinsicht zur Anordnung der Schutzschaltung im Verhältnis zur Schaltmodusreglerschaltung würde das Klagepatent nicht aufstellen. Die Entkopplungskondensatoren seien entsprechend angeordnet und würden zu einer Dämpfung von Spannungen führen, sodass zulässige Höchstwerte nicht überschritten würden. Die seitens der Klägerin angestellten Messungen würden den wirksamen Spannungsschutz belegen. Die MIM-Kondensatoren würden, so behauptet die Klägerin, Spannungsspitzen von 4,2 bis 4,4 V verhindern. Die zugrunde liegende Dimensionierung betrage für X: R = 14,1 Ω und C = 161 pF sowie für X: R = 1,2 Ω und C = 282,5 pF. Diese Messergebnisse würden auf Simulationen beruhen, welche die tatsächliche Anordnung der einzelnen Funktionseinheiten auf dem Chip berücksichtigen würden. Allein mittels eines fachmännischen Chip-Designs würden sich die Spannungsspitzen jedenfalls nicht vermeiden lassen.

25Die eigenen Messungen und Berechnungen der Beklagten zu in den angegriffenen Ausführungsformen vorkommenden Spannungswerten würden allenfalls die Eignung der Entkopplungskondensatoren für die ihnen ursprünglich zugedachte Funktion nachweisen, könnten aber den Vortrag der Klägerin nicht entkräften. Die Bezugnahme auf VBD-Werte sei unbehilflich, da dieser Wert die Gate-Spannung der Transistoren, zur Steuerung des Transistors selbst betreffe, nicht aber den in den Stromkanal geleiteten Strom. Ferner ziele dieser Wert auf die Zerstörung des Transistors ab, auf die es dem Klagepatent aber gar nicht ankomme. Soweit die Beklagte außerdem auf eine Zeitkonstante Bezug nehme und diese in Beziehung zu den in den Untersuchungen der Klägerin eingesetzten Werten bringe, stehe dies dem Verletzungsargument der Klägerin nicht entgegen, da es auf eine Reaktionszeit der Kondensatoren allenfalls in ihrer Funktion als Entkopplungskondensatoren ankomme, nicht jedoch beim Spannungsspitzenschutz.

26Das G-Gutachten der Beklagten könne zu keinem anderen Ergebnis führen. Auch bei dessen Berücksichtigung sei die Möglichkeit, dass die Entkopplungskondensatoren als Schutzschaltung fungieren würden, nicht ausgeschlossen. Die insoweit angestellte Vergleichsschaltung des Gutachters sei für Rückschlüsse ungeeignet, da sie keine Ausgangsspule aufweise. Ferner bezögen sich die Erkenntnisse auf die Ausgangsspannung Vout, wohingegen das Klagepatent die Eingangsspannung in den Blick nehme.

27Es verbleibe bei den Messergebnissen der Klägerin, wonach ohne die Kondensatoren die Spannungen deutlich oberhalb von 2 V lägen. Bei diesem Ergebnis verbleibe es auch nach dem weiteren zur Akte gereichten H-Gutachten der Beklagten. Diese Ausführungen seien schon verspätet, da sie erst mit der Duplik eingereicht worden seien und daher unberücksichtigt zu lassen. Das gelte umso mehr für die korrigierte Duplik, da der Beklagten der Fehler hätte früher auffallen müssen. Auch inhaltlich weise das Vorgehen methodische Mängel auf und könne einer Verletzung des Klagepatents daher nicht entgegenstehen. Insbesondere sei nicht nachvollziehbar, wie die hier relevanten Kondensatoren in den Messungen berücksichtigt worden sein sollten, zumal in der händisch korrigierten Fassung des Schaltmodells allenfalls Unterschiede hinsichtlich des vormaligen Kondensators X (auch bezeichnet als X) zu erkennen seien und nicht hinsichtlich der neuen Kondensatoren X und X.

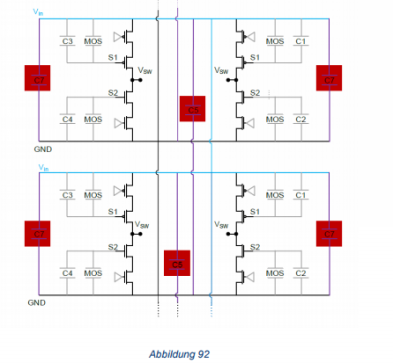

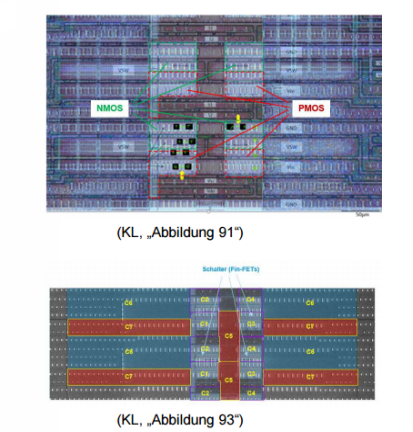

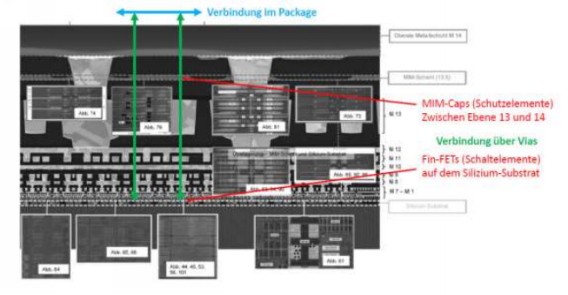

28Die MIM-Kondensatoren seien auch in anspruchsgemäße Segmente unterteilt. Es handele sich nicht um einen einzigen zusammenhängenden Kondensator. Jedes Segment der Kondensatoren sei in räumlicher und funktionaler Nähe zu den Schaltblocksegmenten angeordnet. Dies werde für die angegriffenen Ausführungsformen bei einer Draufsicht belegt. Die Transistoren befänden sich in einer deutlich unterhalb der Ebene der Kondensatoren angeordneten Schicht und seien über parallele, vertikal verlaufende Vias miteinander verbunden. Die Schutzelemente lägen außerdem in horizontaler Richtung in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Schaltelementen. In vertikaler Richtung lägen zwischen ihnen die vertikal verlaufenden Vias, die lediglich den Abstand zwischen der Ebene der Transistoren und der MIM-Ebene überwinden müssten und die aus (vergleichsweise) dickem Metall bestünden und in so großer Anzahl vorhanden seien, dass die Verbindung eine sehr geringe, im Prinzip vernachlässigbare Induktivität aufweise. Dies stelle eine denkbar kurze Verbindung der Komponenten dar. Es bestehe deshalb auch eine anspruchsgemäße Verschachtelung.

29Die Klägerin vertritt die Ansicht, dass der Einwand der Unverhältnismäßigkeit sowohl in Bezug auf den Unterlassungsanspruch wie auch mit Blick auf Rückruf und Vernichtung unbegründet sei.

30Der Rechtsstreit sei schließlich auch nicht auszusetzen, weil sich das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren als rechtsbeständig erweisen werde.

31Die Klägerin beantragt,

32zu erkennen, wie geschehen.

33Die Beklagte beantragt,

34die Klage abzuweisen,

35hilfsweise den Rechtsstreit gemäß § 148 ZPO bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung im dem den deutschen Teil des europäischen Patents EP Abetreffenden Nichtigkeitsverfahren auszusetzen,

36weiter hilfsweise, den Beklagten zu gestatten, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung, die auch in Form einer Bankbürgschaft erbracht werden kann, ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden.

37Sie ist der Auffassung, dass die angegriffenen Ausführungsformen die Lehre des Klagepatents nicht gebrauchen würden.

38Die mit der Klage zur Akte gereichten Untersuchungen würden schon einen Widerspruch aufweisen, da aus dem Titel der angeblich untersuchte Prozessor „X“ hervorgehe, der aber, was unstreitig ist, nicht den untersuchten XProzessor bezeichne. Diese Unstimmigkeit sei mit der Replik nicht behoben worden, weil nunmehr andere Abbildungen und Bezeichnungen dieser als in dem ersten Bericht festzustellen seien.

39Das Klagepatent verstehe unter einer Spannungsspitze eine maximale Obergrenze, ab der es zu einer Zerstörung des Chips komme. Der konkrete Wert der Spannungsspitze variiere von Produkt zu Produkt. Die Zuverlässigkeit des Chips müsse gewahrt sein.

40Die angegriffenen Ausführungsformen würden in diesem Sinne keine Spannungsspitzenschutzschaltung aufweisen. Die seitens der Klägerin identifizierten MIM-Kondensatoren „X“, „L“ und „X“ seien Entkopplungskondensatoren, die am Eingang der Schaltmodusreglerschaltung dafür sorgen würden, dass die Eingangsspannung nicht unter einen bestimmten Schwellenwert sinke. Zudem lasse sich anhand der von der Klägerin ermittelten Parameter zur Kapazität und zum Widerstand dieser Kondensatoren eine Zeitkonstante ermitteln, die aufzeige, dass die MIM-Kondensatoren auch nicht schnell genug wären, Spannungsspitzen wirksam zu dämpfen. Konkret betrage dieser Wert, welcher rechnerisch zwischen den Parteien unstreitig ist, für X: 14,1 Ω*161 pF = 2,27 ns und für X: 1,2 Ω*282,5 pF = 339 ps. Die Oszillation liege dagegen bei 174ps.

41Zudem würden sich in der angegriffenen Ausführungsform keine Spannungsspitzen oberhalb einer maximalen Obergrenze für die Gate-Spannung eines einzelnen Transistors ergeben. Hierbei könne der VBD („break down voltage“)-Wert eine relevante Größe darstellen. Eine Berechnung komme zu maximalen xxxxxxxxx. Aufgrund dieser Werte habe die Simulation der Klägerin ohne Spannungsspitzenschutzschaltung keine Bedeutung, da diese vermeintliche Spitzen lediglich im Bereich von ca. X ergeben habe. Eine Zuverlässigkeitsgrenze für den regulären Betrieb läge bei den angegriffenen Ausführungsformen im Übrigen bei 2,3 V/Kaskode, betrachtet auf einen Zeitraum von X.

42Die seitens der Beklagten angestellten Simulationen würden belegen, dass keine Eingangsspannungen oberhalb der Zuverlässigkeitsgrenze auftreten würden. Die Eingangsspannung im X sowohl im „MIM-Szenario“ X) als auch im „noMIM-Szenario X) bewege sich unterhalb der von der Klägerin abgeschätzten Zuverlässigkeitsgrenze von2 V/Kaskode. Ebenso wenig lasse sich über die Betriebsdauer hinweg ein messbarer Einfluss der Eingangsspannung auf eine Degradation/Unzuverlässigkeit der angegriffenen Ausführungsformen feststellen.

43Die MIM-Kondensatoren seien auch deshalb keine erfindungsgemäße Spannungsspitzenschutzschaltung, da sie nicht über die Schaltelemente hinweg angeordnet seien. Das Klagepatent verstehe darunter eine Anforderung an die physische Ausgestaltung der Schaltung über die Wafer-Schichten hinweg. Die MIM-Kondensatoren würden aber nur in der Draufsicht an Areale angrenzen, in denen die Schaltelemente untergebracht seien. Auch hätten sie keinen relevanten Einfluss auf die Eingangsspannung. Hinzukomme, dass die MIM-Kondensatoren nicht zwischen Vhi und Vloc angeordnet seien, wie es die Klägerin in der Replik verlange, sondern – entsprechend dem Vortrag in der Klageschrift – nur allgemein zwischen Vin und GND. Diese Ausgestaltungen und Konfigurationseigenschaften würden hinsichtlich aller angegriffener Ausführungsformen gelten.

44Die angegriffenen X-Schaltungen würden, was unstreitig ist, nicht über ein separates dissipatives Element verfügen und auch aus diesem Grunde keine anspruchsgemäße Spannungsspitzenschutzschaltung aufweisen. Zudem sei die Ausgangsinduktivität nicht innerhalb der Spannungsspitzenschutzschaltung und damit nicht innerhalb der integrierten Schaltung angeordnet, was unstreitig ist. Die erfindungsgemäße Lehre verlange indes, sämtliche passiven Elemente innerhalb der Spannungsspitzenschutzschaltung oder der Schaltmodusreglerschaltung vorzusehen. Es gebe nur hinsichtlich dieser beiden Funktionseinheiten eine Differenzierung im Klagepatent. Weitere Elemente wie insbesondere eine Induktivität seien zwingender Bestandteil der Schaltmodusreglerschaltung, ohne die die beabsichtigte Funktion einer geregelten Spannung technisch nicht erreicht werden könne. Eine Anordnung an einer anderen Stelle auf dem Chip genüge nicht.

45Die MIM-Kondensatoren X und X seien funktional einheitlich zu betrachten. Es handele sich um einen Kondensator, der sich über den gesamten Chip erstrecke. Eine Unterteilung in Ladungsspeicherschaltsegmente liege nicht vor. Überdies fehle eine spezifische räumliche Anordnung zu einzelnen PMOS- und NMOS-FETs und damit eine erfindungsgemäße Verschachtelung. Diese ergebe sich auch nicht aus den Untersuchungen der Klägerin. In horizontaler Blickrichtung sei nur eine Anordnung der unterschiedlichen Segmente nebeneinander festzustellen. Auch sei nicht dargetan, dass die elektrischen Verbindungen nur kurz seien. Dies gelte für alle angegriffenen Ausführungsformen. Eine Anordnung der Schutzschaltungssegmente zwischen den Schaltblockelementen sei nicht erkennbar. Bei XProzessoren gebe es jedenfalls in vertikaler Richtung keine Verschachtelung.

46Aus denselben Erwägungen würden die weiteren angegriffenen Ausführungsformen das Klagepatent ebenso wenig verletzen.

47Die Vollstreckung eines etwaigen Unterlassungsanspruchs sei unverhältnismäßig. Es handele sich bei den angegriffenen Ausführungsformen um hochkomplexe Produkte, die eine Vielzahl von Komponenten beinhalten würden. Daher gestalte sich jede Umgestaltung als äußerst schwierig, da die einzelnen Hard- und Softwarekomponenten dergestalt aufeinander abgestimmt seien, dass jeder Austausch auch auf zahlreiche andere Komponenten Einfluss nehme. Daraus folge faktisch eine Neuentwicklung der angegriffenen Ausführungsformen, welche erhebliche Zeit in Anspruch nehme, woraus massive Schäden entstünden. Auf Prozessorebene betrage die Frist zur Umstellung mindestens 29 Monate, für Client-Produkte 12 Monate und für Server-Produkte 18-36 Monate. Hinzu käme, dass der Bedarf an angegriffenen Ausführungsformen nicht gedeckt werden könnte, was sich aufgrund ihrer besonderen gesellschaftlichen Bedeutung auch auf weitere Sektoren auswirken würde. Solche Auswirkungen wären auch gerade nicht die typische Folge einer Patentverletzung. Die Beklagte habe weder im Vorhinein durch eine Freedom-to-operate-Recherche das Klagepatent mangels Veröffentlichung (der Anmeldung) auffinden können noch könne sie nach einer Verurteilung durch einen zügigen Design-Around die Folgen einer Unterlassungsanordnung abmildern – dies gelte sowohl für ein Design-Around der angegriffenen Prozessoren als auch der Endprodukte, die mit diesen Prozessoren ausgestattet würden. Hinzukomme, dass der Gegenstand des Klagepatentes von geringer Bedeutung innerhalb der betroffenen komplexen Produkte sei. Das Klagepatent sei im Übrigen weder mit der X-Technologie noch mit den Prozessoren als solches gleichzusetzen. Das Klagepatent betreffe eine konkrete Gestaltung eines Spannungsreglers in Form eines Schaltreglers und beanspruche insofern eine spezifische räumliche Anordnung bestimmter Komponenten dieses Spannungsreglers.

48Zumindest sei der Rechtsstreit mangels Rechtsbestands des Klagepatents auszusetzen. Dieses werde sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit im Nichtigkeitsverfahren als nicht neu sowie nicht erfinderisch erweisen.

49Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die zur Akte gereichten Schriftstücke nebst Anlagen Bezug genommen.

50Entscheidungsgründe

51A.

52Die zulässige Klage ist begründet. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche zu, da die angegriffenen Ausführungsformen von der Lehre nach dem Klagepatent Gebrauch machen. Eine Veranlassung zur Aussetzung des Rechtsstreits besteht nicht.

53I.

54Das Klagepatent betrifft Überspannungsschutz für einen Schaltwandler in einer integrierten Schaltungseinheit.

55Aus dem Stand der Technik sind auf dem Fachgebiet der Leistungsumwandlung, wie in Abs. [0002] ausgeführt, Gleichspannungswandler und -regler wohlbekannt und werden häufig eingesetzt, um zu gewährleisten, dass die Gleichspannung, die elektronischen Bauelementen zur Verfügung gestellt wird, unabhängig von Schwankungen der verfügbaren Versorgungsspannung oder der Last, die von dem mit Strom versorgten Bauelement bereitgestellt wird, den richtigen Wert aufweist.

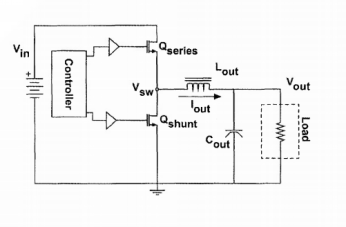

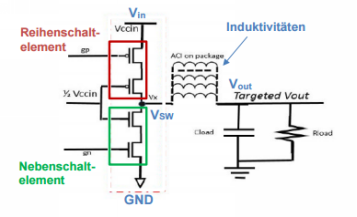

56Es kann zwischen Spannungsreglern im Linearmodus und im Schaltmodus unterschieden werden, wobei der Fokus vorliegend auf im Schaltmodus betriebenen Reglern liegt. Ein Schaltregler wandelt eine Eingangsgleichspannung in eine zeitveränderliche Spannung oder einen zeitveränderlichen Strom um und nutzt dann Gleichrichter- oder Schaltelemente sowie passive Komponenten wie Induktoren und Kondensatoren in Verbindung mit einer Steuerschaltung, um dieses zeitveränderliche Signal wieder in eine Gleichspannung mit einem festen Wert umzuwandeln, der von der Eingangsspannung abweicht (Abs. [0003]). Die im Folgenden gezeigte Figur 2 veranschaulicht den Aufbau eines aus dem Stand der Technik bekannten Schaltreglers:

57

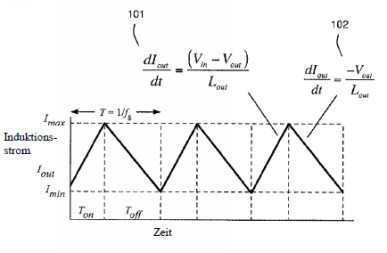

Wie in Abs. [0005] ausgeführt, waren für den Betrieb eines Schaltmodusreglers groß bewertete (und physikalisch große und dicke) externe Induktoren und Kondensatoren erforderlich. Der resultierende zeitabhängige Induktionsstrom im Grenzbereich des idealen (momentanen) Umschaltens ist in Fig. 3 dargestellt:

59

Im Betrieb wird der Reihenschalttransistor Qseries für ein Zeitintervall Ton eingeschaltet, so dass Strom von der Versorgung durch den Ausgangsinduktor Lout fließen kann. Während dieser Zeitperiode Ton wächst der Ausgangsstrom 101 linear mit der Zeit mit einer Geschwindigkeit, die proportional zur Differenz zwischen der Eingangs- und der Ausgangsspannung ist, wobei Letztere während des Schaltzyklus im Wesentlichen fest ist, wenn ein ausreichend großer Ausgangskondensatorwert Cout verwendet wird. Nach Ablauf von Ton wird der Schalter Qseries ausgeschaltet. Nach einer kurzen Totzeit wird dann der Schalter Qshunt eingeschaltet, und der Induktionsstrom fließt von der Masse durch Qshunt. Erneut ändert sich der Strom 102 linear mit der Zeit, wobei er in diesem Fall mit zunehmender Zeit abnimmt (Abs. [0006]).

61Dies hat, wie in Abs. [0007] beschrieben, für den Strom durch den Ausgangsinduktor („output inductor“) die Folge, dass er sich mit der Zeit ändert; diese Änderung ist als Induktionsstromwelligkeit bekannt. Wenn für irgendeinen bestimmten Induktorwert die Zeit Toff, während welcher der Reihenschalter Qseries ausgeschaltet ist, lang genug ist, sinkt der Induktionsstrom auf den Wert Null und kehrt entweder die Richtung um oder wird durch Ausschalten von Qshunt beendet. Die Betriebsart, in welcher der Strom beendet wird, ist als „diskontinuierlicher“ Betrieb bekannt, um vom „kontinuierlichen“ Betrieb unterschieden zu werden, bei dem stets Strom vom Ausgangsinduktor an die Last geliefert wird. Bei den meisten praktischen Wandlerkonstruktionen wird die Änderung des Stroms mit der Zeit (der Welligkeitsstrom) als Faustregel so gewählt, dass sie weniger als etwa 20 Prozent des durchschnittlichen Ausgangsstroms beträgt. Bei Wandlern, die im herkömmlichen Schaltfrequenzbereich von 50 kHz bis 1 MHz arbeiten, ist es offensichtlich, dass für den Dauerbetrieb Induktoren in der Größenordnung von 3 bis 30 µH erforderlich sind.

62Derart große Induktivitätswerte werden normalerweise erreicht, indem ein Leiter um einen ferromagnetischen Kern gewickelt wird, wodurch die für eine bestimmte Anzahl von Windungen eines bestimmten Radius erhaltene Induktivität stark erhöht wird (Abs. [0008]). Allerdings weisen Einschränkungen hinsichtlich der Betriebstemperatur und Einschränkungen hinsichtlich des Spitzenstroms aufgrund von Kernsättigungseffekten auf (Abs. [0009]). Für eine bestimmte Anwendung sind der maximale Laststrom sowie die Eingangs- und die Ausgangsspannung feste Anforderungen. Daher muss der Kern so dimensioniert sein, dass er den für die Anwendung erforderlichen Strom trägt (Abs. [0011]).

63In Abs. [0012] ist des Weiteren zu magnetischen Induktoren erklärt, dass sie vor allen Dingen am typischsten durch das Wickeln von Draht um einen Magnetkern hergestellt werden. Gewickelte magnetische Induktoren sind im Vergleich zu den an einem Halbleiterchip integrierten Komponenten sperrig. Bei batteriebetriebenen Geräten ist die Höhe der in der internen Leiterplatte (PCB) montierten elektronischen Bauelemente üblicherweise durch die Dicke der Induktoren begrenzt, die für die DC/DC-Leistungsumwandlung verwendet werden. Um eine minimale Ausgangswelligkeit sicherzustellen, muss die Kapazität einen ausreichend großen Wert haben, um die während des Schaltzyklus abgegebene zeitveränderliche Ladung ohne wesentliche Änderung der Spannung über den Kondensator hinweg zu speichern. Bei Wandlern, die mit 10 MHz oder weniger arbeiten, beträgt der Kondensator typischerweise 5 µF oder mehr, wodurch wiederum die Größe und die Kosten des Wandlers wesentlich erhöht werden.

64Vorbekannt war, dass zur Lösung des Problems immer größer und teurer werdender Wandler die Schaltfrequenz erhöht werden konnte, weil dadurch die Größe des Induktors verringert werden konnte. Die Verwendung von Induktoren mit niedrigerem Wert ermöglicht die Verwendung von planaren Geometrien, die auf Leiterplatten integriert oder in integrierten Schaltungen hergestellt werden können. Eine solche Veränderung der Schaltfrequenz birgt aber das Problem, dass die meisten magnetischen Materialien eine verringerte Permeabilität und erhöhte Verluste aufweisen, obwohl das genaue Verhalten in Abhängigkeit von dem verwendeten Material und den eingesetzten Herstellungstechniken stark variiert (Abs. [0013]). Das Anheben der Schaltfrequenz auf 10 bis 100 MHz oder mehr unter Aufrechterhaltung eines hohen Wirkungsgrads erfordert seinerseits, dass Verluste innerhalb der Schalter minimiert werden (Abs. [0014]).

65Die Lösungen nach dem Stand der Technik für das Problem der Dissipation innerhalb des Transistorkanals während des Schaltens bei hohen Frequenzen waren – wie von Abs. [0017] geschildert – darauf gerichtet, die Drain-Source-Spannung Vmax zu minimieren. Um die Dissipation aufgrund des Schaltens der kapazitiven Last, die von den Schalttransistoren bereitgestellt wird, zu minimieren, hat sich die Arbeit im Stand der Technik auf Konstruktionen konzentriert, welche die Schaltenergie des Gate-Kondensators in zusätzlichen induktiven Elementen speichern, wobei ein Resonanzwandler gebildet wird (Fig. 8).

66Ein alternativer Ansatz zur Minimierung beider Quellen von Schaltverlusten besteht darin, sehr schnelle Schaltzeiten zu verwenden, wodurch der Term Tsw in Gleichung (5) reduziert wird. Die zum Schalten des Transistors erforderliche Zeit sollte ein kleiner Bruchteil der Schaltsteuerperiode sein. Für den Betrieb bei 100 MHz, bei dem die Schaltsteuerperiode 10 ns beträgt, beträgt die Zeit Tsw für eine sinusförmige Spannung (geeignet zur Verwendung in einem ZVS-Wandler) etwa 1,6 ns. Um eine vergleichbare Schaltdissipation beim Schalten bei einer endlichen Spannung zu erreichen, sollte die Schaltzeit Tsw nicht mehr als etwa 1/5 dieser Zeit oder 350 ps betragen (Abs. [0019]). Solch schnellen Schaltzeiten können allerdings nur in hochentwickelte Transistoren implementiert werden, die sehr kurze Kanallängen und sehr dünne Oxide mit reduziertem Flächenverbrauch und niedrigeren Einschaltspannungen verwenden. Bei Anwendung solcher Technologien wird die Kapazität minimiert (für denselben RON), und die zum Ändern des Transistorzustands erforderliche Spannung wird verringert, und somit wird auch der Gate-Schaltverlust verringert (vgl. Abs. [0020]).

67Hieran kritisiert das Klagepatent, dass aber auch die maximal zulässigen Gleichspannungen ebenfalls verringert wurden und die erreichbaren Eingangsspannungen unterhalb dem für die Anwendung in tragbaren Geräten erforderlichen Betrag lag, wobei eine herkömmliche Abwärtswandlerschaltung nicht zuverlässig bereitgestellt werden konnte (Abs. [0021]).

68Das Klagepatent beschreibt deshalb in Abs. [0022] den Bedarf an einen DC/DC-Wandler, der gleichzeitig kompakt (einschließlich einer optimalen Fertigung aller aktiven und passiven Komponenten auf einem einzelnen Halbleiter-Die), kostengünstig und selbst bei geringen Verhältnissen von Ausgangs-zu Versorgungsspannung und niedrigem Ausgangsstrom hocheffizient ist.

69Das Klagepatent stellt sich daher entsprechend der Ausführungen in Abs. [0023] die Aufgabe, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Schützen von Schaltelementen eines Wandlers vor transienten Spannungen zur Verfügung zu haben, um schnelle verlustarme Schaltvorgänge ohne Verschlechterung der Zuverlässigkeit zu ermöglichen. Wegen des weiteren Standes der Technik wird auf die in den Abs. [0024] ff. erörterten Patentanmeldungen verwiesen.

70Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent im Patentspruch 1 eine Vorrichtung vor, welche in die folgenden Merkmale gegliedert werden kann:

71a) Spannungsregler, Folgendes umfassend:

72b) Eine Schaltmodusreglerschaltung zum Erzeugen einer geregelten Spannung mit Reihen- und Nebenwiderstandschaltelementen;

73c) Eine Spannungsspitzenschutzschaltung,

74c1. die über die Reihen- und Nebenwiderstandschaltelemente hinweg an dem Eingang der Schaltmodusreglerschaltung angeordnet ist,

75c2. zum Spannungsspitzenschützen der Schaltmodusreglerschaltung,

76c3. ein dissipatives Element (Rsp) und eine Ladungsspeicherschaltung (Csp) umfassend

77dadurch gekennzeichnet, dass:

78d) Die Schaltmodusreglerschaltung und die Spannungsspitzenschutzschaltung sind durch eine integrierte Schaltung in einer integrierten Schaltungseinheit implementiert;

79e) Die Reihen- und Nebenwiderstandschaltelemente der Schaltmodusreglerschaltung sind in verbundene Schaltblocksegmente unterteilt;

80f) Die Ladungsspeicherschaltung (Csp) der Spannungsspitzenschutzschaltung ist in verbundene Ladungsspeicherschaltungssegmente unterteilt, die zwischen den Schaltblocksegmenten verschachtelt sind

81II.

82Die Parteien diskutieren vorliegend zurecht ausschließlich über das Verständnis der Merkmale b) und d), der Merkmalsgruppe c) sowie des Merkmals f). Seitens der Kammer bedarf es deshalb nur insoweit an Ausführungen.

831.

84Der Anspruch 1 schützt einen Spannungsregler (Merkmal a)), dessen Zusammensetzung und Struktur in den anderen Merkmalen eine nähere Beschreibung erfährt. Als Hauptbestandteile werden in den Merkmalen b) und c) eine Schaltmodusreglerschaltung und eine Spannungsspitzenschutzschaltung beansprucht. Diese beiden Schaltungen weisen weitere, im Einzelnen streitige, Komponenten auf und sollen in einem bestimmten Verhältnis zueinander angeordnet sein (Merkmal f), wobei sie beide durch eine integrierte Schaltung in einer integrierten Schaltungseinheit implementiert sein sollen.

85Zwischen den Parteien steht außer Streit, dass in einem funktionstüchtigen Spannungsregler zusätzlich zu den vom Anspruch genannten Komponenten grundsätzlich auch passive Komponenten enthalten sind, wie beispielsweise die Ausgangsinduktivität Lout, welche ein zwingendes Bauteil darstellt, das zur Versorgung der elektrischen Last durch den Regler geleitete Spannung vorhält und deren konstante Stromversorgung gewährleisten soll.

86Die vom Klagepatent in Merkmal b) unter Schutz gestellte Schaltmodusreglerschaltung zum Erzeugen einer geregelten Spannung mit Reihen- und Nebenwiderstandschaltelementen muss nicht die Ausgangsinduktivität umfassen. Dementsprechend ist es nach Merkmal d) nicht erforderlich, die Ausgangsinduktivität in die integrierte Schaltung einzubeziehen.

87Das sprachliche Verständnis gibt nichts dafür her, dass die Ausgangsinduktivität Bestandteil der Schaltmodusreglerschaltung sein müsste. Die Formulierung „Schaltmodusreglerschaltung“ adressiert nur eine Schaltung, die eine spezifische Betriebsart (einen Modus) eines Spannungsreglers umsetzt, in dem mittels Schaltelementen und passiven Komponenten ein fester Wert einer Ausgangsgleichspannung erzeugt wird. Der gewählte Schaltmodus hängt zwar technisch notwendig mit der Implementierung von passiven Elementen zusammen, macht solche Elemente aber nicht zum Bestandteil der Schaltmodusreglerschaltung, sondern allenfalls des Spannungsreglers.

88Auch der Anspruch im Übrigen weist der Schaltmodusreglerschaltung mit den genannten Reihen- und Nebenwiderstandselementen ausdrücklich nur aktiv arbeitende Bestandteile zu. Nur weil der Anspruch keinerlei passiven Elemente wie eine Ausgangsinduktivität erwähnt, auch nicht im Kontext mit anderen Funktionseinheiten wie der Spannungsspitzenschutzschaltung, ist allein daraus auch keine Unterteilung eines erfindungsgemäßen Spannungsreglers in nur zwei funktionale Blöcke (Schaltmodusreglerschaltung und Spannungsspitzenschutzschaltung) zu folgern, was die unmittelbare Zuordnung passiver Elemente zu der einen oder anderen Funktionseinheit bedingen würde.

89Allenfalls die Angabe der Bezugszeichen 301, 302, 304 und 306 im Anspruch lässt für den Fachmann erkennen, dass eine anspruchsgemäße Schaltmodusregleranordnung weitere Elemente als die angeführten Reihen- und Nebenwiderstandsschaltelemente, ihrerseits mit 301 und 302 benannt, beinhalten kann. Dabei haben nur letztgenannte Schaltelemente explizit Eingang in den Anspruch gefunden, nicht dagegen auch die mit 304 und 306 gekennzeichneten Treiber (vgl. Abs. [0042]). Aus dem Umstand aber, dass für die Schaltung auch andere Bezugszeichen angegeben werden, die der Spannungsversorgung der Schaltelemente dienen und dementsprechend in den Figuren dargestellt sind, lässt sich gerade ableiten, dass darüber hinaus eben keine weiteren (passiven) Komponenten wie die Ausgangsinduktivität Gegenstand der Schaltung sein sollen. Im Übrigen handelt es sich bei den nur durch den Verweis auf die Bezugszeichen angeführten weiteren Elementen anders als bei der Ausgangsinduktivität um notwendige technische Mittel, ohne die die Schaltelemente nicht betrieben werden könnten.

90Die in Merkmal b) verwendete Zweckangabe „zum Erzeugen einer geregelten Spannung“ gibt keinen Hinweis auf die räumlich-körperliche Zusammensetzung einer Schaltmodusreglerschaltung mit Ausgangsinduktivität. Denn sie verdeutlicht den Einsatzzweck eines erfindungsgemäßen Spannungsreglers als solchen, wozu die Schaltmodusreglerschaltung beitragen soll. Er soll eine Ausgangsspannung bereitstellen, die an die elektrische Last weitergeleitet wird. Auf diese Spannung soll die Ausgangsinduktivität Einfluss nehmen, indem sie für eine weitgehend konstante Spannungsversorgung sorgt. Die Schaltmodusreglerschaltung trägt zur Erreichung dieses Ziels bei, was aber nicht dazu führt, ihr die Ausgangsinduktivität funktional zuzuordnen. Denn für den Betrieb eines Spannungsreglers im Schaltmodus sind zunächst nur die Schaltelemente erforderlich. Der Schaltmechanismus muss (in Abhängigkeit von Zeit) funktionsgemäß ausgebildet sein. Dies hat technisch zur Konsequenz, dass die jeweils erforderlichen Spannungseingaben in die als Transistoren ausgebildeten Schaltelemente zur Schaltmodusreglerschaltung hinzuzuzählen sind (vgl. Treiber 304, 306), da diese Spannungsversorgungen unerlässlich sind, damit der Spannungsregler überhaupt im Schaltmodus betrieben werden kann. Der Einsatz einer Ausgangsinduktivität hingegen ist nicht erforderlich, um die Schaltung der Reihen- und Nebenwiderstandsschaltelemente zu realisieren, sondern allenfalls eine technisch-bedingte Konsequenz für den Betrieb des ganzen Spannungsreglers.

91Dieses Verständnis steht in Einklang mit der Aufgabenstellung, kompakte Vorrichtungen bereitstellen zu wollen. Sofern der die Aufgabenstellung betreffende Abs. [0022] auch ausführt, dass Bedarf an einem kompakten Wandler „einschließlich einer optimalen Fertigung aller aktiven und passiven Komponenten auf einem einzelnen Halbleiter-Die“ besteht, führt dies nicht zu einem anderen Anspruchsverständnis. Denn allenfalls wird die objektive Aufgabe näher erläutert, was aber nicht zwingend heißt, dass der Optimalfall in der erfindungsgemäßen Lösung auch umgesetzt werden muss. Maßgeblich wird die kompakte Ausgestaltungsform des Spannungsreglers schon dadurch ermöglicht, dass Bauteile kleiner dimensioniert werden und zur Vorbeugung von Schaltverlusten ein separater Spitzenschutz vorgesehen wird. Erforderlich, aber auch ausreichend ist, die zu schützenden Komponenten in eine Schaltung zu integrieren. Die Induktivität dagegen bedarf dieses Schutzes nicht.

92Auch die Anspruchssystematik bestätigt das erläuterte Verständnis, insbesondere die Merkmale, die die Spannungsspitzenschutzschaltung betreffen. In Merkmal c2 wird der Gegenstand der Schutzschaltung als die Schaltmodusreglerschaltung beschrieben. Weder der Anspruch noch die Beschreibungsstellen lassen insofern erkennen, dass die Ausgangsinduktivität in diesen Schutzmechanismus einbezogen werden müsste, was aber zwingend so wäre, wenn sie Bestandteil der Schaltmodusreglerschaltung wäre. Etwas anderes ergibt sich ebenso wenig aus Merkmal d), wenn dort auf die Schaltmodusreglerschaltung abgestellt wird, die in einer integrierten Schaltung implementiert sein soll. Das Klagepatent vermeidet es auf diese Weise nur, deren einzelne für den Schalbetrieb erforderliche Bestandteile aufzuführen. Die Angabe der Schaltmodusreglerschaltung dient somit als Zusammenfassung und nicht als Hinweis auf eine strikte Zweiteilung der im Klagepatentanspruch 1 vorgesehenen Vorrichtungskomponenten.

93Die besonderen Beschreibungsstellen der Klagepatentschrift bestärken den Fachmann in dem Verständnis, die passive Komponente der Ausgangsinduktivität nicht der Schaltmodusregleranordnung zuzurechnen; selbst berücksichtigend, dass die beschriebenen bevorzugten Ausführungsformen den Schutzgegenstand des Klagepatents nicht auf eine bestimmte Ausgestaltung zu begrenzen vermögen. Jedenfalls geben sie dem Fachmann keinen positiven Hinweis, von einem solchen Verständnis der Schaltmodusreglerschaltung auszugehen.

94Eingangs der Beschreibung heißt es in Abs. [0032] ff. zur Funktionsweise der Schaltelemente einer erfindungsgemäßen Vorrichtung:

95„Abs. [0032]: Fig. 10 zeigt ein Beispiel eines Spannungswandlers 310, der zumindest einige der Elemente der beschriebenen Ausführungsformen enthält. Der Wandler 310 beinhaltet ein Reihenschaltelement 301 und ein Nebenschaltelement 302, die jeweils mit gestapelten Transistoren implementiert sind. […] Ein gestrichelter Blockabschnitt 350 in Fig. 10 stellt den gestapelten NMOS-Transistor Qssw, Qsp, Qshsw, QsE der Reihen- und Nebenschaltelemente 301, 302 und den Treiber sowie eine schwebende Stromversorgung 304 dar, welche die Gatespannungen der NMOS-Transistoren Qssw, Qsp des Reihenschaltelements 301 steuert.“

96[0033] Eine Steuerung stellt Schaltsteuersignale bereit, die den Zeitablauf des Öffnens und Schließens des Reihenschaltelements 301 und des Nebenschaltelements 302 steuern. Diese Ausführungsform des Wandlers 310 beinhaltet ferner einen Treiber und schwebende Stromversorgung 304 (auch als Bootstrap-Schaltung bezeichnet), die so konfiguriert ist, um Steuereingänge und Vorspannungseingänge für die Schalt- bzw. Schutztransistoren des Reihenschaltelements 301 bereitzustellen, wobei die Spannungen darin auf den zeitabhängigen Wert des Ausgangsschaltknotens Vsw bezogen sind.

97Die Beschreibungsstellen zu Figur 10, die einen vollständigen Spannungsregler zeigt, erläutern die Schaltszenarien und die durch die Betätigung der beiden Schaltelemente in der Vorrichtung anliegenden Spannungen. Eine Ausgangsinduktivität findet in diesem Zusammenhang keine Erwähnung. Die Darstellung aller Komponenten mit den Bezugszeichen 301, 302, 304 und 306 entspricht dem Anspruch und greift die darin erwähnten Bestandteile der Schaltmodusreglerschaltung auf. Zusätzlich erfahren diese Bestandteile dadurch eine Zuordnung zueinander, dass sie in dem gestrichelt dargestellten Blockabschnitt 350 zusammengefasst sind. Die an der rechten Ausgangsseite des Spannungsreglers abgebildete Ausgangsinduktivität ist nicht umfasst. Mithin sind die für den Betrieb der Schaltelemente benötigten Elemente gezeigt und nur optionale Komponenten sind außen vorgelassen worden, wie sich insbesondere bei einem Vergleich mit der Figur 12 zeigt.

98Die Orientierung der Parteien an den verwendeten Bezugszeichen vermag für das aufgefundene Verständnis im Übrigen auch nur einen Anhaltspunkt zu bieten. Denn es ist zu berücksichtigen, dass Bezugszeichen in erster Linie lediglich der Nachvollziehbarkeit der Erfindung dienen. Darüber hinaus können Bezugszeichen im Patentanspruch den Schutz auch nicht auf ein bestimmtes Ausführungsbeispiel einschränken und nicht dazu führen, dass nur die in den Ausführungsbeispielen gezeigte Umsetzung des Merkmals für patentgemäß erachtet wird. So verdeutlicht die Verwendung identischer Bezugszeichen im Anspruch, dass das hiermit in Bezug genommene Bestandteil bzw. Bauteil des bevorzugten Ausführungsbeispiels erfindungsgemäß als Ausführungsvariante sowohl des einen wie auch des anderen Merkmals angesehen werden kann (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2023, 237 Rn. 88, Waffenverschlusssystem II; OLG Düsseldorf Urt. v. 25.8.2022 – I-2 U 31/18, GRUR-RS 2022, 21391 Rn. 51, Faserstrangherstellung).

99Auch die Beschreibung in Abs. [0079] zur Segmentierung von Reihen- und Nebenwiderstandsschaltelementen unterstützt den Fachmann in dem Verständnis, eine Ausgangsinduktivität losgelöst von der Schaltmodusreglerschaltung zu betrachten. Es heißt dort:

100„Ein Beispiel ist in Fig. 21 dargestellt, in der die Schalter-Schaltung (die Schaltelemente) 301 und 302 in eine Reihe von Schaltblocksegmenten 2120, 2130, 2140 usw. unterteilt ist und jedem Segment Schutzschaltungsblöcke, wie z.B. 2121 und 2122, zugeordnet sind.“

101Die Segmentierung des Schaltblocks soll unterteilte, funktionsfähige Untereinheiten hervorbringen, was mit dem Verständnis der Beklagten bedeuten würde, dass auch eine Ausgangsinduktivität jeder Untereinheit zugewiesen ist. Dies ist aber nicht zu erkennen und technisch überdies nicht erforderlich. Die unterteilten Schaltungen sollen vielmehr gerade in eine gemeinsame Ausgangsinduktivität zurückgeführt werden.

102Vor dem bereits erläuterten Hintergrund erfordern technisch-funktionale Gesichtspunkte ebenso wenig ein anderes Verständnis. Unbestritten bedingen sich der Einsatz einer Schaltregelung mit hoher Schaltfrequenz einerseits und die Ausgestaltung einer Ausgangsinduktivität andererseits. Für den Betrieb des Schaltmodus ist für sich genommen die Induktivität aber keine unerlässliche Voraussetzung. Denn die Reihen- und Nebenwiderstandsschaltelemente funktionieren auch ohne die Induktivität, solange sie mit der erforderlichen Spannung versorgt werden.

103Umso mehr wird das hier vertretene Verständnis schließlich durch den Stand der Technik unterstützt, wie er in der Klagepatentschrift einleitend Anklang gefunden hat. Dort heißt es unter anderem:

104„Abs. [0003]

105Im Gegensatz dazu wandelt ein Schaltregler eine Eingangsgleichspannung in eine zeitveränderliche Spannung oder einen zeitveränderlichen Strom um und nutzt dann Gleichrichter- oder Schaltelemente sowie passive Komponenten wie Induktoren und Kondensatoren in Verbindung mit einer Steuerschaltung, um dieses zeitveränderliche Signal wieder in eine Gleichspannung mit einem festen Wert umzuwandeln, der von der Eingangsspannung abweicht.

106Abs. [0005]

107Leider benötigen die meisten Schaltmodusregler groß bewertete (und physikalisch große und dicke) externe Induktoren und Kondensatoren für den Betrieb.

108Abs. [0013]

109Die Verwendung von Induktoren mit niedrigerem Wert ermöglicht die Verwendung von planaren Geometrien, die auf Leiterplatten integriert oder in integrierten Schaltungen hergestellt werden können.“

110Die Beschreibungsstellen beziehen sich auf vorbekannte Ausgestaltungen von Spannungsreglern. Es wird auf den Schaltregler verwiesen, der die Eingangsgleichspannung wandelt und dabei bestimmte Komponenten benutzt. Die passiven Komponenten, sowie die Schaltelemente werden dem Schaltregler als Ganzes zugewiesen; eine Zuweisung untereinander findet nicht statt. Das Klagepatent knüpft an dieser vorbekannten, grundlegenden Systemarchitektur an und will daran Verbesserungen vornehmen, jedoch nicht notwendigerweise im Bereich der Ausgangsinduktivität, weshalb diese nicht in eine integrierte Schaltung implementiert werden muss.

1112.

112Die Merkmalsgruppe c) betrifft die Spannungsspitzenschutzschaltung. Die Merkmale c1 bis c3 konkretisieren die Schaltung in ihrer räumlichen Anordnung, ihres Einsatzzwecks sowie ihrer Bestandteile.

113a.

114Unter einer Spannungsspitzenschutzschaltung versteht das Klagepatent beispielsweise Kondensatoren, die in der Lage sind, im Betrieb des Spannungsreglers durch schnelle Schaltfrequenzen der Schaltelemente auftretende Überspannungen, ausgelöst von parasitären Induktivitäten, zu eliminieren, damit die zulässige Eingangsspannung nicht überschritten wird.

115Die Schutzschaltung sorgt dafür, dass die Spannungshöchstgrenze, für die die Schaltmodusreglerschaltung ausgelegt ist, nicht erreicht wird und der gesamte Spannungsregler so vor vorzeitiger Alterung und Zerstörung bewahrt wird. Dessen ordnungsgemäßer Betrieb wird sichergestellt und eine übermäßige Strapazierung des Spannungsreglers verhindert. Es muss sich nicht um ein derartiges Überschreiten eines Höchstwertes handeln, das unmittelbar und schon einmalig zu einer Zerstörung der Transistoren führt. Entscheidend ist, dass der regelmäßig verträgliche Maximalwert einer Eingangsspannung ohne das Eingreifen der Spannungsspitzenschutzschaltung überschritten würde. Die Schutzschaltung befindet sich am Eingang der Schaltmodusregleranordnung und ist dieser insbesondere elektronisch vorgelagert. Sie bezieht sich auf die Bestandteile der Reglerschaltung. Dabei ist eine räumlich-körperliche Anordnung der Schutzschaltung im Halbleiteraufbau oberhalb der Schaltmodusreglerschaltung nicht erforderlich. Ausreichend ist es, eine (elektrische) Nähe dieser Bestandteile zueinander herzustellen und eine (parallele) Schaltung, so dass alle Reglerelemente in den Schutz einbezogen und keinen schädigenden Überspannungen ausgesetzt sind.

116Seinem rein-sprachlichen Verständnis nach beschreibt der Begriff der „Spannungsspitzenschutzschaltung“ eine elektronische Anordnung, die vor solchen Spannungen schützen soll, die gelegentlich auftreten und dabei im Vergleich zu der regulären Spannung deutlich nach oben abweichen. Diese Ausschläge sollen aufgefangen und gedämpft werden, indem auf die Oszillation Einfluss genommen wird

117Der Schutzgegenstand ist die Schaltmodusreglerschaltung, wie es auch in Merkmal c2 zum Ausdruck kommt. Eigene räumlich-körperliche Anforderungen an die Ausgestaltung der Spannungsspitzenschutzschaltung ergeben sich aus dieser Zweckangabe für eine erfindungsgemäße Vorrichtung aber nicht.

118Indem die Spannungsspitzenschutzschaltung auf die gesamte Schaltmodusreglerschaltung bezogen ist, wird das in Merkmal c1 beanspruchte Erfordernis unterstrichen, sie über die Reihen- und Nebenwiderstandsschaltelemente hinweg am Eingang anzuordnen („across“). Selbst wenn dem Fachmann ein schichtweiser Aufbau von Halbleitern bekannt ist, folgt daraus nicht, dass das Klagepatent eine rein physische Vorgabe machen wollte und eine bei bloßer Draufsicht übergreifende Anordnung der Schutzschaltung über die Schaltelemente hinweg erforderlich wäre.

119Die Klagepatentbeschreibung unterstützt den Fachmann in dem Verständnis, dass sich die Spannungsspitzenschutzschaltung auf das Überschreiten einer für den Betrieb der Transistoren zulässigen Höchstspannung bezieht und genau davor Schutz bieten soll.

120Schon in Abs. [0043] findet der Fachmann Hinweise auf dieses Verständnis. Dort ist ausgeführt:

121„Wie gezeigt, enthält jeder Schaltblock 301 und 302 zwei Transistoren, einen Schalttransistor und einen Schutztransistor, und ist für den Betrieb mit Versorgungsspannungen von etwa dem Doppelten der maximalen Gleichstrom-Drain-Source-Spannung, die für die verwendete Transistortechnologie zulässig ist, geeignet.“

122Die Dimensionierung der Schutzschaltung orientiert sich ausdrücklich an einem Höchstwert, auf den die Schalttransistoren ausgelegt sind. Dies beinhaltet, dass ein solcher Maximalwert feststeht oder zumindest zu bestimmen ist. Dadurch wird klar, dass die Schalttransistoren eine bestimmte Spannungsobergrenze aufweisen, bis zu der ein zuverlässiger Betrieb der Schaltelemente möglich ist. Nicht erforderlich ist, dass allein durch ein einmaliges Überschreiten der Obergrenze die Schaltelemente zerstört würden. Dies verlangt das Klagepatent nicht.

123Die Beschreibungsstellen ab Abs. [0065] befassen sich sodann mit der Spitzenschutzschaltung im Einzelnen und bestätigen das Verständnis von Maximalwerten als Spannungsspitze überdies. Auch sie geben keine ausdrücklichen Anhaltspunkte auf eine physische Anordnung der Spitzenschutzschaltung oberhalb der Schaltmodusreglerschaltung. So skizziert Abs. [0066] zunächst die Problematik, weshalb es in einer erfindungsgemäßen Vorrichtung eines Spannungsspitzenschutzes bedarf:

124„Erneut bezugnehmend auf Fig. 12 fließt der volle Ausgangsstrom folglich durch den parasitären Induktor Lpar,hi, wenn der Reihenschalter 301 eingeschaltet ist. Wenn der Reihenschalter 301 schnell ausgeschaltet wird, versucht dieser parasitäre Induktor, den gleichen Ausgangsstrom aufrechtzuerhalten, wodurch die Spannung Vhi dazu gebracht wird, ohne vorbeugende Maßnahmen schnell anzusteigen. Es kann auch erwartet werden, dass in Abwesenheit einer Verlustleitung innerhalb des Schaltkreises die parasitäre Induktivität mit parasitären Kapazitäten in Wechselwirkung treten kann, um eine Hochfrequenz-Resonanzschaltung zu bilden, die infolge des anfänglichen schnellen Spannungsübergangs einen anhaltenden Überschwingungszustand erzeugen wird. […] Es ist offensichtlich, dass in dem Moment, in dem sich der Reihenschalter ausschaltet, die lokale Versorgungsspannung auf bis zu 12,5 Volt ansteigt, was selbst für eine gestapelte (Kaskaden-)Konfiguration bei Verwendung von 0,18-Mikrometer-Baulelementen weit über dem maximalen Grenzwert liegt.“

125In Abs. [0067] heißt es weiter:

126„Während das in Fig. 18 dargestellte detaillierte Verhalten spezifisch für die beschriebenen Ausführungsformen sein kann, tritt das allgemeine Phänomen von übermäßigen Spannungsausschlägen (Spitzen) und Überschwingungen außerdem jedes Mal auf, wenn ein schneller Schaltübergang ohne hinzugefügte Nebenkapazität in einem Wandler zum Einsatz kommt.“

127Die vorgenannten Beschreibungsabsätze lassen erkennen, dass die durch die schnellen Schaltvorgänge auftretenden Überschwingungen am Eintreffen auf die Schalter gehindert werden sollen. Dabei beschreibt das Klagepatent diese parasitären Reaktionen als „übermäßig“ und „weit über dem maximalen Grenzwert“, wodurch der Fachmann einen Anhalt erhält, was das Klagepatent als Spannungsspitzen ansieht.

128Mit dem Schutz der Schaltelemente will das Klagepatent einen ordnungsgemäßen und langfristigen Betrieb des Spannungsreglers sicherstellen. Die Abnutzung durch extreme Beanspruchung soll minimiert werden. Dies belegen die Abs. [0023] und [0031], indem die Zuverlässigkeit des Wandlers erhalten werden soll:

129„[0023] Es ist wünschenswert, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Schützen von Schaltelementen eines Wandlers vor transienten Spannungen zur Verfügung zu haben, um schnelle verlustarme Schaltvorgänge ohne Verschlechterung der Zuverlässigkeit zu ermöglichen. Als weiteren Hintergrund wird auf die folgenden veröffentlichten Patentanmeldungen verwiesen.

130[0031] Die beschriebenen Ausführungsformen umfassen Vorkehrungen zum Schutz der Schaltelemente des Wandlers vor transienten Spannungen, um schnelle verlustarme Schaltvorgänge ohne Verschlechterung der Zuverlässigkeit zu ermöglichen.“

131Nur eine Zerstörung der Schaltelemente und damit der Funktionstüchtigkeit des Wandlers zu verhindern, ist nicht das Ziel der klagepatentgemäßen Lehre.

132Aus den Abs. [0066] f. wird zugleich ersichtlich, dass die Spannungsspitzen in Relation zur verarbeitbaren Versorgungsspannung der Schalterbauelemente gesetzt werden. Dies wirkt sich auf die relevante Anordnung der Spitzenschutzschaltung am Eingang (at the input) aus. Denn, da diejenige Spannung verändert werden soll, die auf die Schaltelemente einwirkt, ist die Positionierung der Spitzenschutzschaltung im Eingangsbereich der Schaltelemente beansprucht.

133Die Beschreibungsstellen stützen somit das Verständnis der Positionierung am Eingang. So nimmt das Klagepatent in dem Abs. [0066] konkret die mit Vhi gekennzeichnete Spannung in den Blick, die bei einem Schaltvorgang schnell ansteigen und sich unvorteilhaft auf die Eingangsspannung in die Reglerschaltung auswirken kann. Das dient dem Fachmann als Hinweis auf die Anordnung der Spitzenschutzschaltung, da diese auch die durch Vorrichtungskomponenten selbst verursachte Spannung bereinigen soll. Denn andernfalls fließt sie in die Eingangsspannung ein, die in den Schaltelementen angelangt und sich dort schädigend auswirken kann.

134Einen Hinweis auf die konkrete Positionierung in einem Schaltkreis bietet zudem Abs. [0068], wo ausgeführt ist:

135„Idealerweise beinhaltet der Spitzenschutz kapazitive Elemente zwischen der ersten Spannungsversorgung und der zweiten Spannungsversorgung, die zuvor beschrieben wurden.“

136Der Abs. [0034] liefert Hinweise darauf, wie das Klagepatent die zuvor genannte erste und zweite Spannungsversorgung bezeichnet, nämlich als Vhi und Vloc.

137Zur Anordnung der Spitzenschutzschaltung am Eingang der Spannungsreglermodusschaltung erhält der Fachmann aus Abs. [0069] einen weiteren Hinweis:

138„Die Spitzenschutzschaltung 1910 stellt eine Ladungsspeicherschaltung zwischen der ersten Spannungsversorgung (Stromversorgung) und der zweiten Spannungsversorgung (Stromversorgung) bereit. Wie gezeigt, befindet sich die Spitzenschutzschaltung 1910 auf derselben integrierten Schaltung 1930 wie die Reihen- und Nebenschaltelemente. Die Ladungsspeicherschaltungen enthalten kapazitive Elemente (CSP), die auf derselben integrierten Schaltung angeordnet sind wie das Reihenschaltelement und das Nebenschaltelement, und zwar neben sowohl dem Reihenschaltelement als auch dem Nebenschaltelement. Die integrierte Schaltung befindet sich in einer Einheit 1940. Insbesondere ist die Spitzenschutzschaltung 1910 proximal direkt auf der integrierten Schaltung 1930 platziert und kann auf beiden Seiten der Schalter-Schaltung ohne Funktionsblöcke angeordnet sein, abgesehen von Verbindungen zwischen der Schalter-Schaltung und der Spitzenschutzschaltung 1910.“

139Hier wird die Spitzenschutzschaltung derselben integrierten Schaltung zugewiesen wie auch die Schaltelemente. Wiederum wird Bezug genommen auf die erste und zweite Spannungsversorgung, zwischen derer die Ladungsspeicherschaltung angeordnet sein soll. Damit liegt die Ladungsspeicherschaltung denknotwendig auch zwischen Vin, als der Eingangsspannung in den Spannungsregler, und der Masse, gnd. Es wird aber ersichtlich, dass dies nicht die entscheidenden Bezugspunkte für die erfindungsgemäße Schutzschaltung sind. Deren beliebige Anordnung überhaupt vor dem Eingang der Schalter würde dem erfindungsgemäßen Gedanken nicht hinreichend Rechnung tragen und innerhalb des Chips auftretende störende Spannungen nicht bereinigen, womit zwar ein kompakterer Spannungsregler bereitgestellt würde, der aber erheblichen Funktionsbeeinträchtigungen ausgesetzt sein dürfte.

140Zwingende Anforderungen an eine physische Überordnung der Schutzschaltung ergeben sich aus Abs. [0069] aber ebenso wenig. Als Indiz ist dieser Beschreibung aber auch eine räumliche Nähe in der Anordnung von Schutzschaltung im Verhältnis zur Schaltmodusregleranordnung zu entnehmen.

141Diverse Beschreibungsstellen belegen vielmehr, dass das Klagepatent den Ausdruck „über hinweg“ („across“) im elektrischen Sinne benutzt, ohne (eindeutigen Hinweis) auf eine Anordnung der Vorrichtungskomponenten in bestimmten Halbleiterschichten (vgl. Abs. [0058], [0070] und [0075]). Entscheidend ist damit bei dem Verständnis des Ausdrucks „über hinweg“ die elektrische Wirkweise der Spannungsspitzenschutzschaltung, welche die Schaltelemente umfassen/einbeziehen soll.

142Die Figuren des Klagepatents bieten weitere Unterstützung für das Verständnis, dass die Spitzenschutzschaltung Maximalwerte verhindern soll und dafür eine entsprechende Anordnung erfahren muss. Dass dies einer bestimmten physischen Ausgestaltung bedarf, neben der erforderlichen Anordnung derart am Eingang, dass parasitäre Induktivität berücksichtigt wird, lässt sich den Figuren nicht entnehmen. Die Figuren 12 und 19 zeigen die Spitzenschutzschaltung jeweils in einer Parallelschaltung zwischen den Potentialknoten Vloc und Vhi und nicht irgendwo zwischen der Eingangsspannung Vin und der Ableitung zur Masse. Die Figur 18 veranschaulicht Spannungsspitzen, die auftreten, wenn gerade keine Spannungsspitzenschutzschaltung integriert ist. Die gemessenen Spannungswerte beziehen sich auf diejenige Höchstspannung, auf die die Schaltblocksegmente insgesamt, sprich die Schaltmodusreglerschaltung, ausgelegt sind. Zur Ermittlung des Maximalwerts wird nicht etwa auf jedes einzelne Schaltblocksegment abgestellt. Die Umklammerung der Segmente und der Buchstabe „V“ stehen für die einheitliche Betrachtung. Dies deckt sich auch mit der etwa in den Figuren 10 und 12 enthaltenen Abbildung der Ausgangsinduktivität. Es ist nur eine Ausgangsinduktivität gezeigt, in die sämtliche Leitungen münden, bevor die elektrische Last mit Spannung versorgt wird.

143Abschließend bestätigen auch funktionale Erwägungen das dargestellte Verständnis. Denn technisch-funktional erklärt sich die Anordnung am Eingang der Reglerschaltung zum einen dadurch, dass dort lokale elektrische Schwingungen auftreten können, die gedämpft werden sollen. Zum anderen sind die Schaltelemente auf bestimmte Spannungswerte ausgelegt, sodass bei einer bedeutenden und/oder konstanten Überschreitung dieser Grenze Beeinträchtigungen in der Funktionsfähigkeit des Spannungsreglers drohen, bis hin zu dessen Zerstörung. Um einen Transistor zu schützen, stellen deshalb dessen Spannungsobergrenzen technisch funktional einen validen Anhaltspunkt dar, an dem sich die weiteren Komponenten der Vorrichtung orientieren und messen lassen müssen. Es ist sinnvoll, die Schutzschaltung so zu positionieren am Eingang der Schaltanordnung, dass auch diese störenden Überschwingungen einbezogen werden.

144Der Fachmann versteht überdies aus der Ausgestaltung der Ladungsspeicherschaltung als Kondensator sowie deren Anordnung am Eingang der Schaltmodusreglerschaltung, dass die in die Schaltelemente eingehende Spannung beeinflusst werden soll und zwar so, dass zu hohe Werte eliminiert werden. Der dazu eingesetzte Kondensator soll also nicht einen Ausgleich der Spannung bei Spannungsschwankungen bieten, indem er Spannung puffert und sodann zur Verfügung stellt, sondern überschüssige Spannung verarbeiten. Solche Kondensatoren waren im Stand der Technik bekannt und wurden als Entkopplungskondensatoren bezeichnet. Entscheidend für einen klagepatentgemäßen Kondensator ist damit seine funktionelle Ausrichtung und nicht dessen Bezeichnung, weil die allenfalls ein Indiz auf die technische Funktion ist.

145b.

146In Merkmal c3 werden, nachdem zuvor insbesondere die Anordnung und die Ausrichtung der Spitzenschutzschaltung thematisiert wurden, Bestandteile der Spannungsspitzenschutzschaltung angeführt. Eine erfindungsgemäße Spitzenschaltung soll ein dissipatives Element und eine Ladungsspeicherschaltung umfassen.

147Das Klagepatent verlangt das Vorhandensein eines dissipativen Elements, wobei dessen räumlich-körperliche Ausgestaltung nach Anspruch 1 sowohl als eigene Komponente innerhalb der Schutzschaltung als auch als in einen Kondensator integrierten Bestandteil möglich ist. Es genügt, die Funktionalität des dissipativen Elements, einen elektrischen Widerstand bereitzustellen, in den Kondensator zu implementieren, durch den die Ladungsspeicherschaltung umgesetzt wird. Das dissipative Element, ob selbständig oder integriert, muss so dimensioniert sein, dass Überspannungen und ein Reihenresonanzkreis, ausgelöst durch die parasitären Induktivitäten erfolgreich eliminiert wird.

148Der Anspruch benennt nebeneinander eine Ladungsspeicherschaltung und ein dissipatives Element, ohne aber für diese Bauteile konkrete räumlich-körperliche Anforderungen aufzustellen. Beansprucht werden nur zwei unterschiedliche Komponenten mit verschiedenen Funktionen in einem elektrischen Schaltkreis, die der Schutzschaltung zugewiesen sind („umfassend“). Daraus ergeben sich keine Anhaltspunkte für ein Verständnis, dass das dissipative Element auch einer eigenständigen räumlich-körperlichen Ausgestaltung bedürfte, um technisch wirksam zu sein. Dem Anspruch ist nicht zu entnehmen, welchen Vorteil ein selbständiges dissipatives Element gegenüber der bloßen Bereitstellung derselben technischen Beschaffenheit durch die Integration eines elektrischen Widerstands in einen Kondensator aufweisen sollte.

149Die separate Benennung des dissipativen Elements im Anspruch wird bei einem solchen Verständnis nicht obsolet, sondern hebt gerade die technische Bedeutung dieses Bauteils hervor – losgelöst von der technischen Möglichkeit, das dissipative Element mit der Ladungsspeicherschaltung zu kombinieren und beide Bauteile innerhalb desselben Kondensators zusammenzufassen. Denn dabei handelt es sich letztlich um eine dem Fachmann obliegende Anweisung, einen elektrischen Widerstand in eine Vorrichtung zu integrieren; dass ein Bedürfnis an einer Implementierung eines spezifischen Widerstandes besteht, gibt der Anspruch aber klar vor. Dies ist die technisch zwingende Konsequenz der von der erfindungsgemäßen Lehre vorgeschlagenen Lösung, einen Spannungsspitzenschutz bereitzustellen.

150Außerdem unterstützt die Klagepatentbeschreibung das dargestellte Verständnis. In den Beschreibungsstellen finden sich sowohl Hinweise auf ein selbständig vorhandenes dissipatives Element als auch auf dessen Unterbringung in der Ladungsspeicherschutzanordnung. Der Fachmann entnimmt den Ausführungen daher, dass ein separates dissipatives Element nicht die einzige Ausgestaltungsmöglichkeit ist.

151In Abs. [0070] f. erläutert das Klagepatent ausführlich, weshalb Bedarf an einem dissipativen Element besteht und dass es dazu dient, aufkommende Überschwingungen (auch als „Ringing“ bezeichnet) in den Reihen-/Nebenschalttransistoren zu eliminieren. Dies bewahrt den Betrieb eines Spannungsreglers vor Störungen. Wörtlich heißt es:

152„Es ist wichtig zu beachten, dass die Spitzenschutzkapazität in Abwesenheit der dissipativen Impedanz, die in Fig. 19 durch Rsp in vereinfachter Form dargestellt ist, einen Reihenresonanzkreis mit hohem Qualitätsfaktor (Hoch-Q) mit den parasitären Induktivitäten Lpar,pk und Lintl bilden kann, wobei Lintl eine parasitäre Induktivität der internen On-Chip-Schaltung ist. Die Reaktion einer solchen Schaltung auf eine Stufenfunktionsanregung, wie sie gewissermaßen bereitgestellt wird, wenn der Reihenschalter plötzlich von EIN zu AUS übergeht, führt zu einer anhaltenden sinusförmigen Spannung bei der Resonanzfrequenz, wie in Fig. 18 dargestellt. Außerdem kann die Größe dieser Resonanzspannung über jede Reihenkomponente hinweg die Größe der Gesamtspannung über den Resonator hinweg weit überschreiten. Die sinusförmige Spannung bleibt bestehen, bis ihre Energie durch Verluste innerhalb des Resonators oder zugehöriger Bauteile abgeführt wird. Dies ist eine höchst unerwünschte Situation, da jede Auslenkung der Knotenspannung eine zusätzliche Belastung für die Reihen- und/oder Nebenschalttransistoren hervorruft und Überschwingungen auch zu Störungen des Betriebs benachbarter Schaltkreise sowohl im DC/DC-Wandler als auch in anderen Schaltkreisen am gleichen Chip führen können, wenn der Wandler Teil eines integrierten Systems ist. Überschwingungen könnten auch zu einem Verlust an Wirkungsgrad führen, wenn die Überschwingungen auf das Öffnen oder Schließen eines der Schalter zeitlich schlecht abgestimmt sind. Daher ist es wichtig, ein dissipatives Element in die Spitzenschutzimpedanz einzubauen, schematisch repräsentiert durch Rsp, um unerwünschtes Überschwingen in der Spitzenschutzschaltung zu minimieren. Das bedeutet, dass das dissipative Element Überschwingen einer Stromversorgung der Reglerschaltung dämpft.“

153Die Beschreibungsstelle spricht von einem dissipativen Element in Alleinstellung und seiner separaten Darstellung „Rsp“ in den Figuren. Eine Zusammenfassung mit anderen Vorrichtungskomponenten ist an dieser Stelle nicht zu erkennen, Gründe, die dagegensprechen aber ebenso wenig. Dass Abs. [0070] keine dahingehenden Vorgaben macht, ergibt sich im Übrigen daraus, dass er lediglich den funktionalen Bedarf eines elektrischen Widerstandes erläutert, ohne räumlich-körperliche Voraussetzungen aufzustellen. Überdies handelt es sich bei den Figuren um eine sehr schematische Darstellung, welche keinen zwingenden Rückschluss auf die räumlich-körperliche Ausgestaltung zulässt.

154In diesem Lichte ist auch Abs. [0076] zu verstehen, dem ebenso wenig ein ausschließliches Anspruchsverständnis für ein separat vorliegendes dissipatives Element zu entnehmen ist. Dort wird ausgeführt:

155„Dissipative Elemente Rsp können in Reihe mit den Kondensatoren eingebaut werden. Diese dissipativen Elemente können als Polysilizium-Widerstände, metallische Dünnfilm-Widerstände oder andere geeignete Widerstandselement realisiert werden. Der äquivalente Reihenwiderstand, der den Kondensatorstrukturen zugeordnet ist, variiert je nach dem verwendeten Verfahren und der Vorgehensweise bei der Herstellung der Kondensatoren und kann in einigen Fällen so groß sein, dass keine zusätzlichen dissipativen Elemente erforderlich sind.“

156Hierin beschreibt das Klagepatent im ersten Satz, wie ein dissipatives Element in eine Vorrichtung integriert werden kann und aus welchen Materialien es bestehen kann. Es kann in Reihe mit den Kondensatoren eingebaut werden, was eine Differenzierung dieser beiden Komponenten bedeutet, die dann in ein bestimmtes Schaltungsverhältnis zueinander gesetzt werden. Dies ist nur mit einem räumlich-körperlich eigenständigen dissipativen Element möglich. Neben dem eigentlichen dissipativen Element beschreibt das Klagepatent einen äquivalenten Reihenwiderstand, der sich dadurch von einem dissipativen Element unterscheidet, dass er (von vornherein) den Kondensatoren zugeordnet wird. Möglich ist es zudem, diesen Reihenwiderstand so zu dimensionieren, dass keine zusätzlichen dissipativen Elemente erforderlich sind. Damit zeigt das Klagepatent dem Fachmann grundsätzlich zwei Wege auf, einen hinreichenden Widerstand in eine erfindungsgemäße Vorrichtung zu implementieren. Einen qualitativen Unterschied macht das Klagepatent zwischen diesen beiden Ausgestaltungsmöglichkeiten nicht. Das Klagepatent bezeichnet den in einem Kondensator realisierten Reihenwiderstand als „äquivalent“, was deutlich macht, dass es sich zwar nicht um dieselbe, aber um eine gleichwertige alternative bzw. entsprechende Ausgestaltung handelt. Für diesen Fall ist dem Abs. [0076] zu entnehmen, dass es eben keines separaten anderen („zusätzlichen“) dissipativen Elements bedarf.

157Etwas anderes ist entgegen der Auffassung der Beklagten nicht dem Abs. [0071] zu entnehmen, welcher sich mit einer ausreichenden Dimensionierung eines dissipativen Elements befasst. Es werden Kriterien aufgestellt, anhand derer der Fachmann die Größe des elektrischen Widerstands wählen kann, um einen effektiven Schutz vor Überschwingungen bereitzustellen. Zu Anforderungen in räumlich-körperlicher Hinsicht, um eine solche Bestimmung vorzunehmen, äußert sich der Abs. [0071] jedoch nicht und es sind keine technischen Gründe ersichtlich – und auch von der Beklagten nicht angeführt worden –, weshalb die Wertbemessung des dissipativen Elements bei seiner Integration in einen Kondensator Schwierigkeiten bereiten sollte.

158Vor diesem Hintergrund schlägt Abs. [0076] auch nicht bloß zwei Ausgestaltungsmöglichkeiten für einen elektrischen Widerstand vor, wobei sich der Anspruch in Merkmal c3 auf eine Variante festgelegt hätte. Auch der Anspruch umfasst beide der in Abs. [0076] genannten Formen des dissipativen Elements.

159Der abhängige Unteranspruch 2 bestärkt den Fachmann in dem Verständnis, dass nach Anspruch 1 ein separat ausgebildetes dissipatives Element vorgesehen sein kann, aber nicht muss. Denn erst dieser Unteranspruch eröffnet die Möglichkeit, den die Ladungsspeicherungsschaltung bildenden Kondensator so auszugestalten, dass er wenigstens einen Abschnitt des dissipativen Elements beinhaltet. Denkbar und zulässig wäre danach auch eine Vorrichtung mit einem Kondensator, der das dissipative Element insgesamt umfasst („wenigstens“). Die Aufzählung in Merkmal c3 verlöre aber ihre Bedeutung, wenn schon sie dieses Verständnis zulassen würde. Außerdem spricht die Formulierung in Unteranspruch 2 auch deshalb für ein eigens ausgebildetes dissipatives Element in Anspruch 1, da auf einen „Abschnitt“ dieses Elements Bezug genommen wird. Ein Abschnitt bedeutet eine räumlich-körperliche Ausprägung, die gegenüber anderen Komponenten abgrenzbar ist. Somit zeigt der Unteranspruch 2, dass das Klagepatent die Kombination verschiedener Funktionalitäten in einem Bauteil genau dort beansprucht, wo sie auch beabsichtigt ist. Der einschränkende Gehalt des abhängigen Unteranspruchs 2 liegt zumindest in der Konkretisierung des Materials, das für den Kondensator eingesetzt werden soll.

160Diesem Verständnis stehen die Unteransprüche 8, 11 und 12 mit der darin thematisierten Möglichkeit, einen Widerstandswert zu bestimmen und festzulegen, nicht entgegen. Ihnen ist nicht zu entnehmen, dass für deren Umsetzung das Vorliegen eines selbständigen dissipativen Elements notwendig wäre. Denn auch einem integrierten Widerstand kann aufgrund der Parameter der Vorrichtung ein bestimmter Wert zugewiesen werden. Insoweit gelten die Ausführungen zu Abs. [0071] der Klagepatentschrift entsprechend. Die Beklagte hat auch im Zusammenhang mit diesen Unteransprüchen nicht dargelegt, weshalb die Bestimmung des dissipativen Elements dem Zufall überlassen bleiben sollte. Diese These würde vielmehr nahelegen, dass die Dimensionierung eines Kondensators technisch gar nicht möglich ist. Dieser Ansatz ist aber nicht haltbar, weil dann kein Halbleiter und Kleinstbauteil sicher funktionieren könnte.