Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

I. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin X nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit dem 17. August 2022 zu zahlen.

II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand

2Die Klägerin macht gegen die Beklagte Schadensersatz der Höhe nach wegen einer Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents 0 955 267 B1 (im Folgenden: Klagepatent), vorgelegt als Anlage HL 9, in deutscher Übersetzung als Anlage HL 9a, geltend.

3Die Klägerin war Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz am Klagepatent, dessen eingetragene Inhaberin die A Ltd. war. Die dem Klagepatent zugrundeliegende Anmeldung wurde am 24. Dezember 1997 unter Inanspruchnahme einer japanischen Priorität vom 27. Dezember 1996 eingereicht. Die Offenlegung der Anmeldung erfolgte am 9. Juli 1998. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 3. September 2003 veröffentlicht. Das Klagepatent erlosch am 24. Dezember 2017 durch Zeitablauf.

4Auf die von der Beklagten erhobene Nichtigkeitsklage wurde das Klagepatent mit Urteil des Bundespatentgerichts vom 21. Juli 2020 eingeschränkt aufrechterhalten. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.

5Das Klagepatent betrifft ein Zirconium-Cerium-Verbundoxid sowie ein Verfahren zur Herstellung und einen Cokatalysator zur Reinigung von Abgas. Die in englischer Verfahrenssprache erteilten Ansprüche 1 und 7 des Klagepatents in der eingeschränkt aufrechterhaltenen Fassung lauteten in der deutschen Übersetzung wie folgt:

6Anspruch 1

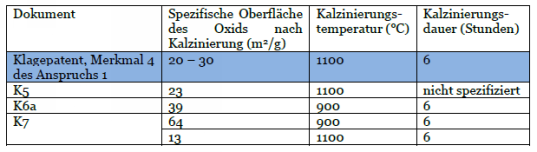

7„Zirconium-Cer-Verbundoxid enthaltend Zirconium und Cer in einem Gewichtsverhältnis in einem Bereich von 51 bis 95 : 49 bis 5 als Zirconiumoxid und Ceroxid, wobei das Verbundoxid eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 50 m²/g besitzt und wobei das Verbundoxid in der Lage ist, selbst nach dem Erhitzen bei 1100°C über 6 h eine spezifische Oberfläche von 20 bis 30 m²/g aufrechtzuerhalten.“

8Anspruch 7

9„Cokatalysator zum Reinigen von Abgas, der Pulver eines Zirconium-Cer-Ver-bundoxides enthält, das Zirconium und Cer in einem Gewichtsverhältnis von 51 bis 95 : 49 bis 5 als Zirconiumoxid und Ceroxid umfasst, wobei das Verbundoxid eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 50 m²/g besitzt und das Verbundoxid in der Lage ist, selbst nach dem Erhitzen bei 1.100°C über 6 h eine spezifische Oberfläche von 20 bis 30 m²/g aufrechtzuerhalten.“

10Die Klägerin gehört zum A -Konzern, einem Chemiekonzern mit Hauptsitz in Brüssel, der im Bereich Forschung und Entwicklung sowie Vermarktung von Chemieprodukten tätig ist. Sie schloss mit der Inhaberin des Klagepatents, der A Ltd. (vormals: B Ltd., nachfolgend: Anan Kasei) am 2. Juni 2017 eine Lizenzvereinbarung (Anlage B&B 19).

11Die Beklagte, bis zum 1. September 2016 firmierend unter C Ltd., gehört zu der in Kanada ansässigen Neo Performance Materials-Gruppe, die unter anderem Produkte aus Seltenen Erden und Metallen herstellt. Die Beklagte vertreibt diese Produkte in Europa, insbesondere an Chemie-Unternehmen und Automobilzulieferer. Unter anderem bot die Beklagte in der Bundesrepublik Deutschland an und vertrieb Cer-Zirkonium-Mischoxidprodukte unter den Produktbezeichnungen CZO 5045 und CZO 5078, die für die Herstellung von Katalysatoren verwendet werden.

12CZO 5078 ist ein spezielles Mischoxid-Produkt, das die Beklagte an die D AG & Co. KG (nachfolgend: D ) lieferte und liefert.

13D bezieht CZO 5078 von der Beklagten, um einen so genannten „Washcoat“ herzustellen. Ein Washcoat ist eine Zusammensetzung aus porösen Materialien, mit der ein Träger beschichtet wird und in dem die katalytisch aktiven Substanzen eingelagert sind. Als Träger dient ein temperaturstabiler Wabenkörper, zum Beispiel aus Keramik, der eine Vielzahl dünnwandiger Kanäle aufweist. Zur Herstellung des Washcoat wird das Mischoxid mit zahlreichen anderen Komponenten zu einer schlammigen Mischung („Slurry“) vermischt. D liefert die beschichteten Wabenkörper an ihre Kunden, die so genannten „Canners“, die die beschichteten Waben mit einer Metallumhüllung versehen und an die Automobilhersteller oder den Ersatzteilhandel liefern.

14Die kommerzielle Belieferung von D durch die Beklagte erfolgte ab dem Jahr 2013 nach einem sich über vier Jahre – beginnend im Jahr 2009 – erstreckenden, in der Branche üblichen Qualifizierungsprozess, an dessen Ende sich D und die Beklagte auf die Eigenschaften von CZO 5078 einigten. Bei der Qualifizierung handelt es sich typischerweise um einen umfangreichen und intensiven Abstimmungsprozess zwischen dem Washcoater und seinem Lieferanten. Der Qualifizierungsprozess selbst ist Teil des gesamten Entwicklungsprozesses eines Abgaskatalysators, an dem auch die Kunden der Washcoater – die Hersteller der Auspuffanlagen – und der jeweilige Kfz-Hersteller beteiligt sind. Am Ende des Qualifizierungsprozesses wird ein Katalysatormodell ausgewählt, so dass die Entscheidung für ein bestimmtes Mischoxid der Washcoater jedenfalls nicht allein trifft.

15Die Beklagte sandte im Qualifikationsprozess, in dem später CZO 5078 ausgewählt wurde, in mehreren Austauschrunden unterschiedliche Produktproben an D , ohne dass D jemals von der Beklagten forderte, dass das Produkt eine bestimmte spezifische Oberfläche nach einer Kalzinierung erreichen muss. D teilte der Beklagten am Ende des Qualifikationsprozesses mit, welche Produktprobe ausgewählt wurde und welches das spätere Produkt, das Mischoxid-Produkt CZO 5078, sein sollte.

16Nach der Entscheidung für CZO 5078 als betreffende Produktprobe testeten die Beklagte und D verschiedene Parameter wie etwa Gewichtsanteile der einzelnen Komponenten, Radioaktivität und auch spezifische Oberflächen des Produkts unter bestimmten Kalzinierungsbedingungen und legten sich in einem Analysezertifikat („Certificate of Analysis“, nachfolgend: CoA) fest, die jeder Charge des CZO 5078 beigefügt wird. Ein Exemplar eines CoA für CZO 5078 liegt als Anlage B&B 5 vor.

17Am 26. April 2013 nahm die Beklagte die kommerzielle Belieferung von D mit dem Mischoxid CZO 5078 auf.

18In dem Angebot und Vertrieb der Mischoxid-Produkte CZO 5045 und CZO 5078 sah die Klägerin eine Verletzung des Klagepatents und verklagte die Beklagte.

19Daraufhin wurde mit Urteil der Kammer vom 20. Dezember 2018, für dessen Einzelheiten auf die Anlage HL 3 verwiesen wird, unter anderem

20I. die Beklagte verurteilt,

211. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, chronologisch geordneten Verzeichnisses Auskunft zu erteilen und Rechnung darüber zu legen, in welchem Umfang die Beklagte in der Zeit vom 1. Juli 2007 bis zum 24. Dezember 2017 Zirconium-Cer-Verbundoxide in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht, gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat,

22wenn das Zirconium-Cer-Verbundoxid Zirconium und Cer in einem Gewichtsverhältnis in einem Bereich von 51 bis 95 : 49 bis 5 als Zirconiumoxid und Ceroxid enthält

23und das Verbundoxid eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 50 m²/g besitzt,

24und das Verbundoxid in der Lage ist, selbst nach dem Erhitzen bei 1.100°C über 6h eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 20 m2/g aufrechtzuerhalten;

25mit Ausnahme derjenigen Zirconium-Cer-Verbundoxide, die im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 24. Dezember 2017 an Unternehmen der BASF-Gruppe geliefert wurden;

262. der Klägerin weiter unter Vorlage eines einheitlichen, chronologisch geordneten Verzeichnisses Auskunft zu erteilen und Rechnung darüber zu legen, in welchem Umfang die Beklagte in der Zeit vom 1. Juli 2007 bis zum 24. Dezember 2017, Dritten in der Bundesrepublik Deutschland Zirconium-Cer-Verbundoxide zur Benutzung angeboten oder geliefert hat, die geeignet sind für

27Cokatalysatoren zum Reinigen von Abgas, die Pulver eines Zirconium-Cer-Verbundoxides enthalten, das Zirconium und Cer in einem Gewichtsverhältnis von 51 bis 95 : 49 bis 5 als Zirconiumoxid und Ceroxid umfasst,

28wobei das Verbundoxid eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 50 m²/g besitzt

29und das Verbundoxid in der Lage ist, selbst nach dem Erhitzen bei 1.100°C über 6 h eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 20 m²/g aufrechtzuerhalten;

30mit Ausnahme derjenigen Zirconium-Cer-Verbundoxide, die im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 24. Dezember 2017 an Unternehmen der BASF-Gruppe geliefert wurden;

31(…)

32II. (…)

33III. festgestellt, dass die Beklagte dazu verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der

341. der A A , Ltd. (vormals: D., Ltd.) durch die zu I. bezeichneten, in der Zeit vom 1. Juli 2007 bis zum 31. Dezember 2011 begangenen Handlungen und

352. der Klägerin durch die zu I. bezeichneten, seit dem 1. Januar 2012 bis zum 24. Dezember 2017 begangenen Handlungen

36entstanden ist.

37Die Berufung gegen das Urteil der Kammer wurde mit mittlerweile rechtskräftigem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 23. Januar 2020, vorgelegt als Anlage HL 4, mit der Maßgabe zurückgewiesen,

38dass es im Tenor unter Ziff. I.1. und I.2. jeweils

39statt „das Verbundoxid eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 50 m²/g besitzt" nunmehr heißt „das Verbundoxid eine spezifische Oberfläche von 50 m²/g bis 120 m²/g besitzt"

40und

41statt „das Verbundoxid in der Lage ist, selbst nach dem Erhitzen bei 1.100°C über 6h eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 20 m²/g aufrechtzuerhalten" nunmehr heißt „das Verbundoxid in der Lage ist, selbst nach dem Erhitzen bei 1.100°C über 6h eine spezifische Oberfläche von 20 m²/g bis 30 m²/g aufrechtzuerhalten"

42heißt.

43Mit Schreiben vom 20. Mai 2020 übermittelte die Beklagte der Klägerin Unterlagen zur Rechnungslegung gemäß Ziffer I. des landgerichtlichen Urteils, darunter eine tabellarische Aufstellung der zu beauskunftenden Angaben. Wegen der Einzelheiten dieser Aufstellung wird auf die Anlage HL 7 Bezug genommen. Demnach veräußerte die Beklagte im zu beauskunftenden Zeitraum vier patentgemäße Mischoxidprodukte, nämlich CZO 5045, CZO 5052, CZO 5078 und CZO 5086.

44Die vorliegende Klage, mit der die Klägerin Schadensersatz der Höhe nach geltend macht, stützt die Klägerin allein auf in der Zeit vom 1. Juli 2016 bis zum 24. Dezember 2017 begangenen Verletzungshandlungen. In diesem Zeitraum lieferte die Beklagte ausschließlich das Mischoxidprodukt CZO 5078 an D im Umfang von insgesamt 66.600 kg, davon 6.000 kg in der zweiten Jahreshälfte 2016 und 60.600 kg im Jahr 2017.

45Am X schloss die Klägerin mit D eine Vereinbarung (nachfolgend: D -Vereinbarung), wonach die Klägerin gegen Zahlungen von D mit Wirkung vom X einerseits X und andererseits X

46Die Klägerin ist der Ansicht, Einwendungen gegen ihre durch die exklusive Lizenz begründete Aktivlegitimation, der Grundsatz der Erschöpfung und eine etwaige Zustimmung zur Patentbenutzung könnten aufgrund der Rechtskraft des landgerichtlichen Urteils vom 20. Dezember 2018 nicht mehr geltend gemacht werden. Aber auch in der Sache seien die Einwendungen unbegründet.

47In erster Linie berechnet die Klägerin ihren Schadensersatz nach dem ihr entgangenen Gewinn, wobei sie die genaue Bezifferung des Schadens in das Ermessen des Gerichts stellt. Sie hält einen Betrag von X für angemessen.

48Die Klägerin ist insofern der Ansicht, die Beklagte habe durch ihre Verletzungshandlungen D s Nachfrage der Klägerin entzogen. Dabei wäre die Klägerin nach dem Zuschnitt ihres Geschäftsbetriebs und aufgrund ihres technischen Know How in der Lage gewesen, diese Nachfrage zu bedienen. D hätte als alternativen Anbieter für ein mit CZO 5078 vergleichbares Mischoxid statt der Beklagten die Klägerin angefragt und ausgewählt. Denn für den hypothetischen Kausalverlauf sei in zeitlicher Hinsicht schon auf den Eintritt der Beklagten in den Qualifizierungsprozess abzustellen. Schon die Probenlieferung der Beklagten sei patentverletzend gewesen. Immerhin habe die Beklagte auch zahlreiche Proben, die andere Patente der Klägerin verletzten, in die Bundesrepublik Deutschland geliefert. Jedenfalls erfülle die Teilnahme am Qualifizierungsprozess den Verletzungstatbestand des Anbietens patentverletzender Produkte, erst Recht aber die Lieferung solcher Proben. Die Beklagte habe dann aber schon mit der Teilnahme am Qualifizierungsprozess die Vorteile der Erfindung erzielt. Bereits dadurch sei es der Klägerin unmöglich gewesen, ihr im Rennen befindliches Produkt mit D zu Ende zu entwickeln. X

49Dazu behauptet die Klägerin, X

50Jedenfalls habe sie – die Klägerin – X

51Messungen hätten ergeben, dass die X eine spezifische Oberfläche vor und nach Kalzinierung im Sinne des Klagepatents aufgewiesen habe und insofern mit dem Produkt CZO 5078 vergleichbar gewesen sei. Allerdings sei der X nach Übersendung dieser X nicht fortgesetzt worden. X Produkts Optalys 430 X, das seit X kommerziell an D geliefert werde. Optalys beruhe auf der X und habe x und fast identische spezifische Oberflächen vor und nach Kalzinierung wie die X. Die Messberichte der spezifischen Oberflächen und die CoA von X sowie Optalys 430 liegen als Anlage HL 27, korrigiert durch Anlage HL 27a, vor.

52Die Klägerin ist der Ansicht, D hätte sich allein schon deshalb an sie gewandt, X und die X genau in dem Zeitraum, welchen die Beklagte für die Qualifikation ihres Produkts CZO 5078 angebe, erfolgt seien. Wäre die Beklagte als potentielle Lieferantin weggefallen, hätte sich D zwecks Erschließung einer neuen Lieferquelle höchstwahrscheinlich an die Klägerin gewandt, X. Es wäre der Klägerin ein Leichtes gewesen, die für CZO 5078 erwarteten Eigenschaften anknüpfend an X zu erreichen und das Produkt der Beklagten mit einem eigenen Produkt zu ersetzen. Die Klägerin hätte mit D das substituierende Produkt Optalys 430 oder ein vergleichbares Produkt qualifiziert, welches jedenfalls im hier eingeklagten Schadenszeitraum 2016 und 2017 zur Verfügung gestanden hätte.

53Entscheidend sei, dass D sich bei einem Wegfall des Verletzungsprodukts an die Klägerin als einzig berechtigte Zulieferin X gewandt hätte. Dauer und Ausgang des Qualifikationsprozesses machten deutlich, dass D ein Produkt mit eben solchen patengemäßen Eigenschaften habe erwerben wollen, wie nur die Klägerin es rechtmäßig habe in Verkehr bringen dürfen. Das Anforderungsprofil stehe durch CZO 5078 und die zugehörigen CoAs fest. Demnach sei die Hitzebeständigkeit des Mischoxids, wie es in den spezifischen Oberflächen unter bestimmten Kalzinierungsbedingungen zum Ausdruck komme, das entscheidende Kriterium. Eine andere technische Eigenschaft könne auch die Beklagte nicht benennen.

54Die patentgemäßen Parameter seien nicht willkürlich gewählt, sondern in ihrer Kombination die typische Kenngröße, nach der die Hitzebeständigkeit eines Mischoxids und damit seine Leistungsfähigkeit bestimmt werde. Dass das Klagepatent auf eine Temperatur von 1100°C abstelle, ergebe sich aus dem Umstand, dass zum Zeitpunkt der Patentanmeldung Abgaskatalysatoren bereits näher am Motor verbaut worden seien und höheren Temperaturen ausgesetzt gewesen seien. Der Temperaturwert sei an den Bedürfnissen der Kfz-Hersteller und folglich an der vorgelagerten Kaufentscheidung der Abnehmer orientiert. Für die konkreten Kalzinierungsbedingungen existiere zwar kein normierter Marktstandard; die Kombination „Temperatur/Zeit/aged surface area“ sei indes gängig und aussagekräftig. Auch wenn keine strenge, mathematische Korrelation relativ zur spezifischen Oberfläche bei anderen Kalzinierungsbedingungen bestehe, gebe die spezifische Oberfläche, die ein Mischoxid nach Kalzinierung bei einer bestimmten Temperatur über einen gewissen Zeitraum aufweise, dem Fachmann Aufschluss über die Leistungsfähigkeit des Mischoxids.

55Die spezifische Oberfläche der Mischoxide sei für die Katalysatorleistung durchaus erheblich. Mischoxide könnten dem Abgas nur dann Sauerstoff entziehen oder zur Verfügung stellen, wenn sie mit dem Abgas in Kontakt kämen. Dieser Kontakt finde aber an der Oberfläche der Mischoxide statt und je größer diese sei, umso besser könne das Mischoxid seine Aufgabe, die katalytische Wirkung, erfüllen. Dass die Kalzinierung an der Umgebungsluft erfolge, sei Praktikabilitätsgesichtspunkten geschuldet, weil Tests unter Abgasatmosphäre zu aufwändig seien. Unerheblich sei es schließlich, ob die technischen Eigenschaften des Mischoxids „durch seine Verarbeitung und seine Einbindung in den washcoat verloren" gingen. In rechtlicher Hinsicht komme es allein auf die Eigenschaften des Mischoxids an.

56Das Klagepatent und die von D durchgeführten Qualifizierungsverfahren mit der Auswahl CZO 5078 als ein patentgemäßes Mischoxid seien auch vor dem Hintergrund des regulatorischen Rahmens und der technischen Entwicklung einzuordnen. Die Verordnung 715/2007/EG vom 20. Juni 2007 habe die Einführung der Euro-5- und Euro-6-Abgasnormen für die Jahre 2009 bzw. 2014 in Aussicht gestellt. Diese Standards sollten zu einer erheblichen Minderung insbesondere der Stickstoffoxidemissionen bei Dieselfahrzeugen führen. Damit sei bereits 2007 für die Kfz-Hersteller absehbar gewesen, erhebliche Anstrengungen zu unternehmen, um die künftigen Grenzwerte einzuhalten. Zugleich habe sich der Trend fortgesetzt, den Katalysator immer näher am Motor zu verbauen, weil der Co-Katalysator erst bei hohen Temperaturen seine abgasreinigenden Eigenschaften effektiv entfalte. Hier trete genau der im Klagepatent beschriebene Zielkonflikt auf. Dementsprechend habe das Entwicklungsziel der Anbieter von entsprechenden Mischoxiden darin bestanden, ein Produkt zu entwerfen, welches gerade bei hohen Temperaturen eine hohe spezifische Oberfläche bewahre. Nur dadurch sei eine dauerhafte Einhaltung der Abgasgrenzwerte erreichbar. Dieses gestiegene Anforderungsprofil habe sich bis zu den Mischoxid-Herstellern übertragen, welche die bestmögliche Hitzebeständigkeit der von ihnen gelieferten Mischoxide hätten gewährleisten müssen. Genau diese strengen regulatorischen Anforderungen und die damit verbundenen technischen Herausforderungen hätten auch D umgetrieben.

57Die Klägerin behauptet, in den entsprechenden Qualifikationsprozessen habe daher D der Klägerin stets vor der endgültigen Qualifikation mitgeteilt, welche Zielwerte hinsichtlich der Hitzebeständigkeit des Mischoxids erreicht werden sollten. Allein dieses Vorgehen, so die Auffassung der Klägerin, ergebe auch einen Sinn, da der Qualifikationsprozess zeit- und kostenintensiv sei und gerade nicht „ins Blaue hinein" betrieben werde. Denn D habe die Mischoxidproben weiterverarbeitet und damit ausgestattete Katalysatoren an den Motoren auf einem Prüfstand getestet. Solche Tests seien äußerst zeit- und kostenaufwendig; sie ohne konkrete Vorgaben hinsichtlich der Hitzebeständigkeit des Mischoxids bei einer bestimmten Temperatur durchzuführen, wäre unökonomisch.

58D sei es entscheidend darauf angekommen, ein möglichst hitzebeständiges Mischoxid im relevanten Temperaturfeld zu erwerben, was in den klagepatentgemäßen Merkmalen konkretisiert werde. Der für die Hitzebeständigkeit des Mischoxids maßgebliche Parameter – spezifische Oberfläche – sei stets der zentrale Abstimmungspunkt, wenn die Klägerin für D andere Mischoxide entwickelt habe.

59Ein Produkt, das D s Anforderungsprofil erfülle, aber nicht das Patent verletze, habe weder direkt erworben noch von Dritten rechtmäßig entwickelt werden können. Wenn D am Ende des Qualifikationsprozesses das später als CZO 5078 bezeichnete Produktmuster ausgewählt habe, sei es D offensichtlich auf den Erwerb eines Mischoxids mit den Eigenschaften von CZO 5078 angekommen, mithin auf ein Mischoxid mit den spezifischen Oberflächen nach den festgelegten Kalzinierungsbedingungen. Andere technische Kriterien seien nicht ersichtlich. Ein solches Mischoxid sei am Markt aber weder vor noch nach der Qualifizierung verfügbar gewesen. Es wäre etwaigen anderen Herstellern – angesichts des Anforderungsprofils von D – aber auch nicht möglich gewesen, ein patentfreies Substitut zu entwickeln. Nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge hätte der Qualifizierungsprozess mit jedem anderen Hersteller nämlich zu einem Produkt geführt, welches dieselben Anforderungen wie CZO 5078 erfüllt hätte – namentlich die Hitzebeständigkeit im Sinne der klagepatentgemäßen Merkmale. Offensichtlich sei es selbst der Beklagten nicht möglich gewesen, ein patentfreies Produkt zu entwickeln, welches D s Anforderungen genügt hätte.

60Die Klägerin wäre daher schon aus Rechtsgründen die einzig denkbare Alternativzulieferin für D gewesen. Zur Lieferung eines Mischoxids wie CZO 5078, auf das sich die Beklagte und D nach langer Abstimmung einigten, sei im Zeitpunkt der ersten Verletzungshandlung einzig und allein die Klägerin berechtigt gewesen. Auch DKK sei nicht berechtigt gewesen. Eine rückwirkende einfache Lizenz ändere nichts daran, dass DKK im Zeitpunkt der ersten kommerziellen Lieferung am 26. April 2013 keine Lizenz gehabt habe.

61Die Klägerin ist auch der Ansicht, dass sie in der Lage gewesen wäre, ein entsprechendes Mischoxid für D in den geforderten Mengen zu produzieren. Sie behauptet, sie habe über hinreichende Produktionskapazitäten verfügt, um D s Nachfrage, wie sie aus der Rechnungslegung der Beklagten hervorgehe, zu bedienen. Für Optalys 430 als Substitut für CZO 5078 hätte sich eine Fertigung im klägerischen Werk in La Rochelle angeboten, dem einzigen Werk in Europa, welches Optalys 430 hätte fertigen können. Ausgehend von diesem Produktionsstandort und sogar unter Reduktion der Kapazitäten auf die konkrete Produktionsroute hätte die Klägerin ausreichend freie Kapazitäten von X im Jahr 2016 beziehungsweise von 61,580 t im Jahr 2017 gehabt, um D s Nachfrage für den deutschen Markt zu bedienen. Dies hätten interne Berechnungen der Gesamtkapazität des Werkes abzüglich der tatsächlichen Produktionsmengen ergeben. Sofern sich die Beklagte auf abweichende Feststellungen des High Court in einem englischen Schadensersatzprozess berufe, vertritt die Klägerin die Ansicht, das englische Verfahren habe sich auf ein anderes Streitpatent und einen anderen Sachverhalt bezogen, unterliege einer abweichenden Rechtsordnung und entfalte auch sonst keinerlei Bindungswirkung für die Kammer. Davon abgesehen habe der Klägerin mit dem Werk in F (China) eine weitere Produktionsstätte zur Verfügung gestanden, welche zur Fertigung von Optalys 430 konkret geeignet gewesen sei und im entsprechenden Zeitraum über weitere Kapazitäten verfügt habe. Die Klägerin hätte ferner zur Belieferung D s nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge auch weitere Produktionskapazitäten aufbauen können und auch tatsächlich aufgebaut. Die Klägerin verfüge als Unternehmen mit herausragender Marktpräsenz auf dem Mischoxidmarkt seit langem über einen leistungsfähigen Geschäftsbetrieb. Es entspreche dem üblichen und wirtschaftlich vernünftigen Vorgehen, erforderliche Kapazitäten aufzubauen, wenn eine entsprechende Nachfrage vorhanden sei. Diese wäre für die Klägerin auch vorab erkennbar gewesen, weil D 2013 einen entsprechenden Abstimmungsprozess mit ihr begonnen hätte und X. Nach alledem komme es nicht darauf an, ob D eine weltweite Belieferung verlangt hätte.

62Der entgangene Gewinn berechne sich auf Grundlage X.

63Rechnerisch ergebe sich demnach ein entgangener Gewinn von X. All dies habe sie – die Klägerin – von einer Buchprüferin in einem Gutachten (Anlage HL 26) nachvollziehen lassen, die keine wesentlichen Beanstandungen festgestellt habe. Höhere Anforderungen an die Darlegung und den Nachweis des entgangenen Gewinns seien im Rahmen der Schadensschätzung nicht erforderlich.

64Die Klägerin stützt den Schadensersatzanspruch hilfsweise auf die Herausgabe des Verletzergewinns. In dieser Hinsicht hält sie einen Betrag in Höhe von 300.000,00 EUR für angemessen. Würden nämlich von den mit den im relevanten Zeitraum erfolgten Lieferungen erzielten Einnahmen (Spalte G der HL 7) die von der Beklagten an ihr Schwesterunternehmen entrichteten Preise für den Erwerb der Mischoxidprodukte abgezogen (Spalte H der HL 7), ergebe sich ein Betrag von 287.750,49 USD (vgl. Aufstellung Anlage HL 12). Insofern sei ein Schadensersatzanspruch von 300.000,00 EUR angemessen. Der Kausalanteil sei in wertender Betrachtung danach zu bestimmen, inwieweit die vom Abnehmer getroffene Kaufentscheidung auf der widerrechtlichen Nutzung der Erfindung beruhe. Die Beklagte betrachte jedoch fälschlich nur isolierte Kalzinierungsbedingungen. Ausschlaggebend sei aber die gesamte Erfindung, mithin die vom Klagepatent hervorgehobene Hitzebeständigkeit des Mischoxids bei gerade den Temperaturen, welche in modernen Katalysatoren vorherrschten. Die Vorteile der Erfindung und damit auch von CZO 5078 würden sich gerade in seiner das Klagepatent verletzenden Hitzebeständigkeit niederschlagen. Entscheidend sei also, inwieweit die Verletzungsform durch die patentgemäßen oder durch andere Eigenschaften geprägt sei. In dem Qualifizierungsprozess hätten sich die Beklagte und D gerade auf die patentgemäßen Eigenschaften geeinigt, die in der Hitzebeständigkeit des Mischoxids ihren Ausdruck fänden, so dass es einer werblichen Herausstellung überhaupt nicht bedurft habe. Da es aber gerade auf die Hitzebeständigkeit angekommen sei und die Beklagte ohne die Patentverletzung das Produkt nicht an D hätte veräußern können, spielten auch eigene Vertriebsbemühungen der Beklagten keine Rolle.

65Die Klägerin beantragt,

66die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin Schadensersatz in einer in das Ermessen des Gerichts gestellten Höhe nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit dem 17. August 2022 zu zahlen.

67Die Beklagte beantragt,

68die Klage abzuweisen.

69Die Beklagte ist der Ansicht, sie habe eine Schadensersatzzahlung nicht zu leisten. Der Klägerin sei schon kein Schaden entstanden, weil sie im streitgegenständlichen Zeitraum schon keine exklusive Lizenz am Klagepatent gehabt habe. Eine rückwirkende Lizenzerteilung sei nicht möglich. Jedenfalls sei nach dem Schutzzweck der Norm der Klägerin kein Schaden zu ersetzen. Zudem seien etwaige Rechte der Klägerin aus dem Patent aufgrund der D -Vereinbarung erschöpft, jedenfalls habe die Klägerin mit dieser Vereinbarung eine Zustimmung zur Patentbenutzung erteilt. Zahlungen von D im Rahmen der D -Vereinbarung hätten Erfüllungswirkung, müssten aber jedenfalls im Rahmen des Vorteilsausgleichs berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang beantragt die Beklagte zudem,

70die Vereinbarung mit der D AG & Co. KG betreffend das Klagepatent und die angegriffenen Ausführungsformen sowie vollständige Nachweise für die von D an die Klägerin gemäß dieser Vereinbarung geleisteten Zahlungen vorzulegen.

71Weiterhin ist die Beklagte der Ansicht, dass die Klägerin als Schadensersatz keinen entgangenen Gewinn verlangen könne. Ausgangspunkt für den hypothetischen Kausalverfahren sei der Referenzsachverhalt, also die Sachlage im Zeitpunkt der Verletzungshandlung, die frühestens mit der ersten kommerziellen Lieferung von CZO 5078 durch die Klägerin im April 2013 beginne. Die Übersendung der für CZO 5078 entscheidenden Produktprobe habe keine Patentverletzung dargestellt, weil sie nicht in das Inland geliefert worden sei.

72Im April 2013 habe die Klägerin weder ein Substitut für CZO 5078 zur Verfügung gehabt, noch hätte sie ein solches entwickeln können. Selbst wenn sie ein solches zur Verfügung gehabt hätte, sei es nicht wahrscheinlich gewesen, dass D die Klägerin zwecks Qualifizierung eines Mischoxid-Produkts angesprochen hätte. Und selbst dann sei es nicht wahrscheinlich, dass D eine solche Probe qualifiziert hätte. Denn nach ihrem eigenen Vortrag habe die Klägerin mit der X bei D keinen Erfolg gehabt. Es verbiete sich auch die Annahme, D habe ein patentgemäßes Mischoxid gewünscht.

73Grundsätzlich sei die Darstellung im Klagepatent, ein patentgemäßes Verbundoxid sei hitzebeständiger als Verbundoxide aus dem Stand der Technik, unzutreffend. Das Klagepatent habe für die Praxis keine Bedeutung. Mehrere Druckschriften aus dem Stand der Technik würden Verbundoxide offenbaren, die eine hohe spezifische Oberfläche nach Kalzinierung aufwiesen. Das Bundespatentgericht habe die Lehre des Klagepatents für neu befunden, nicht weil es ein „besseres“ oder hitzebeständigeres Mischoxid zum Gegenstand habe, sondern weil die konkreten Kalzinierungsbedingungen im Stand der Technik nicht offenbart gewesen seien. Der Beitrag des Klagepatents zum Stand der Technik beschränke sich auf die Entdeckung eines neuen Parameters. Die Kalzinierungsbedingungen seien als Parameter für die Qualität und Leistungsfähigkeit eines Mischoxids aber ungeeignet. Es gebe dafür im Stand der Technik keinen Standard. Die Kalzinierung erfolge an Luft, obwohl die Mischoxide im Katalysator einer Abgasatmosphäre ausgesetzt seien. Schließlich gingen die Eigenschaften des Mischoxids durch das Washcoating ohnehin verloren.

74Dementsprechend sei es bei der Qualifizierung von CZO 5078 nicht um die Einhaltung von bestimmten speziellen Parametern gegangen, erst Recht nicht von spezifischen Oberflächen unter bestimmten Kalzinierungsbedingungen. Vielmehr stehe die Leistung der von D beschichteten Wabenkörper im Vordergrund, für die D verschiedene Materialien von unterschiedlichen Lieferanten beziehe. Die Eigenschaften des CZO 5078, wie seine spezifische Oberfläche nach Kalzinierung bei 1100°C für 6 Stunden, seien in dem Washcoat nicht mehr vorhanden.

75Der Qualifizierungsprozess stellte sich für den Mischoxid-Hersteller zudem als „Black Box“ dar. Die genauen Anforderungen an die einzureichenden Produktproben seien dem Lieferanten – so auch der Beklagten im Qualifizierungsprozess mit D – weitgehend unbekannt. D habe nie ein Mischoxid mit den patentgemäßen Eigenschaften verlangt. Zudem handele es sich bei der Qualifikation von CZO 5078 nicht um einen bilateralen Kommunikationsprozess der Beklagten und D , in dem Letzere die Produktanforderungen festlege. Es falle vielmehr eine Entscheidung für einen Katalysator. Es sei nach alledem nicht erkennbar, welche Kriterien für die Auswahl von CZO 5078 ausschlaggebend gewesen seien. Die patentgemäßen Merkmale seien jedenfalls für die Praxis und D s Kaufentscheidung irrelevant.

76Dies zeigten auch die erst nach dem Qualifizierungsverfahren festgelegten CoA. Die darin aufgenommenen Parameter dienten dazu, die Übereinstimmung des kommerziell hergestellten und gelieferten CZO 5078 mit der Probe aus dem Qualifikationsprozess sicherzustellen. Es sei ein Mittel der Qualitätskontrolle. Dementsprechend stelle die Festlegung einer spezifischen Oberfläche nach Kalzinierung kein Indiz für die Leistungsfähigkeit eines Mischoxids wie die Hitzebeständigkeit dar, stattdessen hätten die Beklagte und D auch andere Kalzinierungsbedingungen definieren können.

77Die Klägerin sei zudem nicht lieferfähig gewesen. Aus einem im Vereinigten Königreich vor dem High Court geführten Verfahren sei bekannt, dass schon in den Jahren 2015 bis 2017 die bestehenden Lieferaufträge der Klägerin die Kapazität des klägerischen Werks in La Rochelle und des Werks in Anan (von Anan Kasei) überstiegen. Es könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Klägerin ihre Kapazitäten erweitert hätte. Dies habe sie schon damals nicht getan, zudem fehle es an substantiierten Vortrag der Klägerin. Soweit sich die Klägerin auf X berufe, habe D jedenfalls ihr – der Beklagten – gegenüber nie eine verbindliche Vorhersage gemacht. D habe CZO 5078 immer kurzfristig und mit schwankenden Mengen bestellt. Demnach sei die Vorhaltung ausreichender Produktionskapazitäten unabdingbar gewesen, die die Klägerin aber gar nicht habe leisten können. Die Möglichkeit, auf etwaige Vorhersagen hin Kapazitäten aufzubauen, habe schon der High Court im englischen Verfahren verworfen. Schließlich habe die Klägerin auch keine Produktionskapazitäten in LiYiang nutzen können. Das dortige Werk gehöre nicht ihr, sondern einer Schwestergesellschaft. Es sei augenscheinlich marode und nicht produktionsbereit und nicht zuletzt hätten die Mischoxide hinzugekauft werden müssen und somit den entgangenen Gewinn geschmälert. Im Übrigen hätte die Klägerin auch den gesamten globalen Bedarf von D mit ihren Lieferungen abdecken müssen, weil auch die Qualifizierungen immer Plattform-bezogen und damit global erfolgten. Daher halte sie – die Beklagte – X Produktionskapazitäten für CZO 5078 bereit wie die Liefermengen, die an die deutschen Standorte von D gingen.

78Für den hypothetischen Kausalverlauf sei weiterhin zu berücksichtigen, dass die Klägerin und die Beklagte nicht die einzigen Mischoxidhersteller seien. Auch DKK und Luxfer seien leistungsfähige Wettbewerber, die ein alternatives Produkt an D hätten liefern können. DKK unterhalte zudem mit A umfangreiche Lizenzen, darunter eine Kreuz-Lizenzvereinbarung zwischen der Klägerin und DKK vom 02. Oktober 2010 (Anlage B&B 28), weiterhin einen Lizenzvertrag vom 01. Oktober 2009, verlängert mit Vereinbarung vom 31. Dezember 2020 (Anlagen B&B 29 und 30). Es ist daher davon auszugehen, dass DKK sogar zur Lieferung patentgemäßer Produkte berechtigt gewesen sei und D seinen Bedarf auch bei DKK hätte decken können.

79Die Beklagte bestreitet den gesamten klägerischen Vortrag zur Schadenshöhe mit Nichtwissen, insbesondere X sowie die Höhe der variablen Kosten des Ersatzprodukts. Es sei schon nicht nachvollziehbar, warum nicht von vornherein die X herangezogen würden. Zudem sei der klägerische Vortrag bereits in sich unschlüssig und für eine richterliche Schätzung unbrauchbar. Die Anhebung der Gewinnmarge entbehre jeglicher Grundlage und werde bestritten. Zu den variablen Kosten in den Jahren 2016 und 2017 trage die Klägerin nicht vor. Auch der Teilkostenansatz sei unzutreffend gewählt, weil dieser voraussetze, dass die Klägerin genügend Produktionskapazitäten habe. Das sei aber gerade nicht der Fall.

80Zum Verletzergewinn behauptet die Beklagte, sie habe versehentlich in Anlage HL 7 für die Lieferung des Produkts CZO 5078 am 15. Dezember 2016 an D den Einkaufspreis nicht von dem Verkaufspreis abgezogen (vgl. Anlage HL 7, S. 1, Z. 47), so dass der Gewinn aus dieser Lieferung zu hoch angegeben worden sei. Die korrigierten Zahlen ergäben sich aus Anlage B&B 4. Demnach betrage der Gesamtgewinn 277.116,03 USD. Bei einem durchschnittlichen USD-EUR-Wechselkurs im Verletzungszeitraum 0,8941 läge der Verletzergewinn bei 247.769,44 EUR. Warum die Klägerin die Schadenssumme ohne jede Begründung auf 300.000,00 EUR erhöht habe, erschließe sich nicht.

81Zudem sei der Kausalanteil zu vernachlässigen. Es gebe keine Erkenntnis darüber, welche Eigenschaften für die Kaufentscheidung von D für CZO 5078 relevant gewesen seien. Auch sonst gebe es zahlreiche Gründe, die gegen einen Kausalanteil und damit gegen einen Verletzergewinn sprächen: Die Erfindung betreffe keinen neuen Gebrauchsgegenstand, noch nicht einmal eine Detailverbesserung. Die patentgemäßen Eigenschaften seien für die Kaufentscheidung von D auch irrelevant. Weiterhin käme es zu Widersprüchen zu anderen Patenten, von deren Lehren CZO 5078 ebenfalls Gebrauch machte, obwohl sie andere Kalzinierungsbedingungen zum Gegenstand hätten. Zudem würden die erfindungsgemäßen Eigenschaften von CZO 5078 in keiner Weise werblich herausgestellt. Sie würden auch nicht stillschweigend erwartet. Letztlich beruhe die Kaufentscheidung von D auf der langjährigen Kooperation der Beklagten mit D . Die Beklagte sei eine verlässliche Lieferantin, die D seit Jahren beliefere, und sei daher auch für den hier maßgeblichen Qualifizierungsprozess angefragt worden. In jedem Fall müsse der Kausalanteil im Hinblick auf die Vielzahl der verletzten Schutzrechte reduziert werden, auch wenn die Klägerin Schadensersatz nur für einen begrenzten Zeitraum verlange.

82Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen verwiesen.

83Entscheidungsgründe

84Die zulässige Klage ist begründet.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG in Höhe von X.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz aus § Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG aufgrund der schuldhaft unberechtigten Benutzung des Klagepatents durch die Beklagte. Dies steht aufgrund des Urteils der Kammer vom 20. Dezember 2018 in der Fassung des Urteils des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 23. Januar 2020 rechtskräftig fest.

Der Schadensersatzanspruch steht der Klägerin zu. Es ist der ihr entstandene Schaden zu ersetzen. Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, dass die Klägerin ihre Ansprüche auf eine exklusive Lizenz stützte, die in einem Vertrag vom 2. Juni 2017 fixiert wurde, in dessen Ziffer 1.1.4 der 1. Januar 2012 als Wirksamkeitsdatum („effective date“) genannt wird. Es kann dahinstehen, ob aufgrund des Ausschlusses einer rückwirkenden Vereinbarung einer Lizenz (BGH, GRUR 2022, 893 – Aminosäureproduktion) die Lizenz erst ab dem 2. Juni 2017 wirksam erteilt war oder ob der Vertrag nicht dahingehend ausgelegt werden muss, dass lediglich eine bereits seit dem Jahr 2012 im Zuge eines Master Distribution Agreements mündlich oder konkludent erteilte Lizenz verschriftlicht wurde. Denn die Schadensersatzpflicht der Beklagten gegenüber der Klägerin steht durch das Urteil der Kammer vom 20. Dezember 2018, bestätigt durch das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 23. Januar 2022, rechtskräftig fest.

88Die materielle Rechtskraft hindert die Gerichte daran, in einem neuen Verfahren unabhängig von der sachlichen Richtigkeit abweichend vom rechtskräftigen Urteil des Vorprozesses zu entscheiden (Zöller/Vollkommer, ZPO 35. Aufl.: Vorbem. zu § 322 Rn. 14). Unter anderem hat das Gericht, wenn es im Zweitprozess den Streitgegenstand des rechtskräftig entschiedenen Erstprozesses als Vorfrage erneut zu prüfen hat, den Inhalt der rechtskräftigen Entscheidung seinem Urteil zugrunde zu legen (BGH, NJW 1993, 3205; NJW 2008, 1227 f.; NJW 2023, 2281 Tz. 11, 12). Es kommt darauf an, ob das im Zweitprozess anzuwendende sachliche Recht das Bestehen oder Nichtbestehen des im Erstprozess rechtskräftig zu- oder aberkannten subjektiven Rechts oder des im Erstprozess rechtskräftig bejahten oder verneinten Rechtsverhältnisses voraussetzt (Zöller/Vollkommer, ZPO 35. Aufl.: Vorbem. zu § 322 Rn. 24).

89Im Streitfall steht bindend fest, dass die Klägerin gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz hat. Dies ergibt sich aus der Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten in Ziffer III. 2. des Tenors des Urteils der Kammer vom 20. Dezember 2018. Den Schadensersatzanspruch der Klägerin kann die Beklagte nicht mit der Begründung zu Fall bringen, dass die Klägerin mangels einer ausschließlichen Lizenz im Verletzungszeitraum nicht aktivlegitimiert gewesen sei. Denn die im Vorprozess unterlegene Partei – hier die Beklagte – kann sich in einem neuen Rechtsstreit zur Erreichung einer gegenteiligen Entscheidung nicht mehr auf solche Tatsachen berufen, die in den Grenzen des Streitgegenstands zu dem „abgeurteilten“ Lebensvorgang gehören und im maßgeblichen Zeitpunkt im Sinne von § 767 Abs. 2 ZPO bereits vorgelegen haben. Damit sind alle Tatsachen ausgeschlossen, die bei einer natürlichen vom Standpunkt der Parteien ausgehenden Betrachtung zu dem durch ihren Sachvortrag zur Entscheidung gestellten Tatsachenkomplex gehört hätten. Die Präklusion durch Rechtskraft tritt ohne Rücksicht auf die subjektive Kenntnis des Betroffenen von der präkludierten Tatsache während des Prozesses ein; sie ist auch von einem Verschulden (Kennenmüssen) der Partei und einer Erkennbarkeit der Tatsache unabhängig (Zöller/Vollkommer, ZPO 35. Aufl.: Vorbem. zu § 322 Rn. 70). Bei dem Einwand, die Beklagte sei mangels ausschließlicher Lizenz nicht aktivlegitimiert gewesen, handelt es sich aber um materiell-rechtliche Einwände zum Anspruchsgrund, deren zugrundeliegenden Tatsachen bereits im Zeitpunkt des Vorprozesses bestanden und auch dort zur Sprache kamen. Die Kammer hat die Aktivlegitimation mit Verweis auf den bestehenden Lizenzvertrag ausdrücklich bejaht. Dass diese Einschätzung im Lichte der jüngsten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes heute hätte anders getroffen werden können, ist unbeachtlich. Die mangelnde Aktivlegitimation kann nicht mehr mit Erfolg als Einwand gegen das rechtskräftig festgestellte, präjudizielle Rechtsverhältnis vorgebracht werden.

Der Schadensersatz ist für die in den Urteilen des Landgerichts Düsseldorf und des Oberlandesgerichts Düsseldorf genannten Benutzungshandlungen zu zahlen. Insbesondere bestimmen sich die Eigenschaften des angebotenen und in den Verkehr gebrachten Mischoxids nach dieser Verurteilung. Die Fassung der Klagepatentansprüche, wie sie sich aus dem Urteil des Bundespatentgerichts vom 21. Juli 2020 ergibt, ist – auch wenn sie sich von der Fassung im Tenor des oberlandesgerichtlichen Urteils unterscheidet – unbeachtlich, da sie keinen Eingang in die Urteile der Kammer oder des Oberlandesgerichts Düsseldorf gefunden hat.

Der Anspruch auf Schadensersatz entfällt auch nicht aufgrund einer Zustimmung der Klägerin zum Inverkehrbringen der angegriffenen Mischoxide durch die Beklagte. Ebenso wenig kann sich die Beklagte, um ihrer Schadensersatzpflicht zu entgehen, auf den Grundsatz der Erschöpfung berufen.

Zunächst steht die Schadensersatzpflicht der Beklagten dem Grunde nach aufgrund der Verurteilung durch die Kammer, bestätigt durch das Oberlandesgericht Düsseldorf, rechtskräftig fest. Es greifen dieselben Erwägungen wie zum Ausschluss des Einwands der mangelnden Aktivlegitimation.

93Denn die rechtskräftige Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten im landgerichtlichen Urteil vom 20. Dezember 2018 ist präjudiziell für die im vorliegenden Verfahren geltend gemachte Höhe des zu zahlenden Schadensersatzes. Zudem handelt es sich bei dem Einwand, die Beklagte habe mit Zustimmung der Klägerin gehandelt, und bei dem Grundsatz der Erschöpfung, um einen materiell-rechtlichen Einwand, dessen zugrundeliegende Tatsachen bereits im Zeitpunkt des Vorprozesses bestanden und von der Beklagten bei entsprechender Kenntnis im Rahmen einer sorgfältigen Prozessführung zur Begründung ihres Klageabweisungsantrags vorgebracht worden wären. Sie können im Folgeprozess nicht mehr mit Erfolg als Einwand gegen das rechtskräftig festgestellte, präjudizielle Rechtsverhältnis vorgebracht werden.

Selbst wenn die Präklusionswirkungen verneint werden sollten, weil die zur Begründung des Erschöpfungseinwands maßgebliche Vereinbarung zwischen der Klägerin und D erst X abgeschlossen wurde, die letzte mündliche Verhandlung im Vorprozess jedoch bereits am 31. Januar 2020 stattfand, führt dies zu keinem anderen Ergebnis. Denn auch dann kann sich die Beklagte nicht mit Erfolg auf den Einwand der Erschöpfung oder eine Zustimmung der Klägerin zum Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform stützen.

95Die Vereinbarung der Klägerin mit D war erst für den Zeitraum ab dem X wirksam. Einen früheren Zeitpunkt hat auch die Beklagte nicht darlegen können. Streitgegenständlich sind jedoch allein Schäden durch vor diesem Zeitpunkt begangene Verletzungshandlungen, so dass die Vereinbarung mit D schon aus diesem Grund keinen Einfluss auf die Ansprüche der Klägerin gegen die Beklagten haben kann.

Aus den vorgenannten Gründen hat der Antrag der Beklagten, der Klägerin die Vorlage der Vereinbarung mit D aufzugeben, keinen Erfolg.

97Ein solcher Vorlageanspruch ergibt sich nicht aus §§ 421, 422 ZPO i.V.m. § 810 BGB. Denn die Voraussetzungen von § 810 BGB liegen nicht vor. Die D -Vereinbarung wurde weder im Interesse der Beklagten errichtet, noch wird in ihr ein zwischen der Beklagten und einem anderen bestehendes Rechtsverhältnis beurkundet, noch enthält die D -Vereinbarung Verhandlungen über ein Rechtsgeschäft zwischen der Beklagten und einem anderen.

98Ebenso wenig sieht sich die Kammer veranlasst, die Vorlage der D -Vereinbarung nach §§ 142, 144 ZPO anzuordnen. Die Voraussetzungen für eine solche Maßnahme stehen, auch wenn von einer Partei angeregt, im Ermessen des Gerichts. Nach § 142 ZPO darf in einem Patentverletzungsprozess die Vorlage einer Urkunde oder sonstigen Unterlage angeordnet werden, wenn ein gewisser Grad an Wahrscheinlichkeit für die Schutzrechtsverletzung oder den geltend gemachten Einwand spricht und wenn die Vorlage zur Aufklärung des Sachverhalts geeignet und erforderlich sowie auch unter Berücksichtigung der rechtlich geschützten Interessen des zur Vorlage Verpflichteten verhältnismäßig und angemessen ist. § 142 ZPO befreit allerdings die Partei, die sich auf eine Urkunde bezieht, nicht von ihrer Darlegungs- und Substantiierungslast. Dementsprechend darf das Gericht die Urkundenvorlage nicht zum bloßen Zwecke der Informationsgewinnung, sondern nur bei Vorliegen eines schlüssigen, auf Tatsachen bezogenen Vortrags der Partei anordnen (OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2023, 35703 (Rn. 126) m.w.Nw.).

99Die Klägerin hat aber substantiiert zum Inhalt der mit D geschlossenen Vereinbarung vorgetragen und nach diesem Vortrag ist eine Relevanz für die von der Beklagten erhobenen Einwände nicht ersichtlich. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür und dies wird auch von der Beklagten nicht behauptet, dass der klägerische Vortrag wahrheitswidrig erfolgt ist. Nach alledem ist die Anordnung einer Vorlage der Vereinbarung mit D nicht geboten.

Der Schadensersatz umfasst den von der Klägerin vorrangig geltend gemachten entgangenen Gewinn. Auf eine andere Berechnungsmethode – insbesondereauf die hilfsweise geltend gemachte Herausgabe des Verletzergewinns – muss sich die Klägerin nicht einlassen.

Gemäß § 252 BGB umfasst der zu ersetzende Schaden auch den entgangenen Gewinn. Darunter sind alle Vermögensvorteile zu verstehen, die dem Geschädigten im Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses zwar noch nicht zugeflossen sind, bei ihm ohne dieses Ereignis aber eingetreten wären (BGH, NJW-RR 1989, 980 (981)). Dies impliziert die Ermittlung eines hypothetischen Rechtsgüterstands (= Rechtsgüterstand ohne das schädigende Ereignis) (vgl. MüKo-BGB/Oetker, 9. Aufl. 2022: § 249 Rn. 19).

102Um den damit einhergehenden Beweisschwierigkeiten für den grundsätzlich darlegungs- und beweisbelasteten Geschädigten zu begegnen, sieht § 252 S. 2 BGB ergänzend zu der Beweiserleichterung aus § 287 ZPO vor, dass jedenfalls der Gewinn als entgangen gilt, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte. Diese Voraussetzungen sind zu bejahen, wenn es nach den Umständen des Falls wahrscheinlicher ist, dass der Gewinn ohne das haftungsbegründende Ereignis erzielt worden wäre, als dass er ausgeblieben wäre (BGH, NJW 1988, 200 (204); NJW 2002, 825).

103Diese Regelungen entheben den Verletzer zwar der Notwendigkeit, den entgangenen Gewinn genau zu belegen, ersparen es ihm aber nicht, die für eine Schätzung des entgangenen Gewinns erforderlichen Anknüpfungstatsachen darzulegen und nach § 287 ZPO zu beweisen (BGH, GRUR 1962, 509 (513) – Dia-Rähmchen II; GRUR 1980, 841 (842) – Tolbutamid; GRUR 1993, 757 – Kollektion Holiday; NJW 2002, 825). Der Verletzte hat die Umstände darzulegen und in den Grenzen des § 287 ZPO zu beweisen, aus denen sich nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge oder den besonderen Umständen des Falls die Wahrscheinlichkeit des Gewinneintritts ergibt; da die Beweiserleichterungen der § 252 BGB, § 287 ZPO ebenso die Darlegungslast derjenigen Partei, die Ersatz des entgangenen Gewinns verlangt, mindern, dürfen auch an das Vorbringen des Klägers keine zu hohen Anforderungen gestellt werden (BGH, NJW 2002, 825; NJW 2002, 2553; NJW 2017, 1600 Rn. 19; GRUR 2008, 933 – Schmiermittel; OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2023, 29941 Rn. 111 – Glatirameracetat). Insbesondere ist zu berücksichtigen, was ihm in Anbetracht des durch den Schädiger verursachten Geschehens billigerweise zugemutet werden kann (BGH, NJW 2002, 825).

104Über bestrittene Ausgangs- bzw. Anknüpfungstatsachen hat das Gericht allerdings nach § 287 ZPO, § 252 BGB Beweis zu erheben. § 287 Abs. 1 S. 1 ZPO dehnt das richterliche Ermessen für die Feststellung der Schadenshöhe über die Schranken des § 286 ZPO hinaus aus (BGH, GRUR 1997, 741 (743) – Chinaherde) und räumt dem Gericht die Möglichkeit ein, den entgangenen Gewinn unter Berücksichtigung aller Umstände nach billigem Ermessen zu schätzen. § 287 Abs. 1 Satz 2 ZPO sieht zudem eine Einschränkung des Gebots der Erschöpfung der Beweisanträge für den Tatrichter vor, indem dieser Beweisanträgen lediglich im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens nachgehen muss (BGH, GRUR 1997, 741 (743) – Chinaherde).

105Liegt die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts im Sinne von § 252 S. 2 BGB jedoch vor, wird widerleglich vermutet, dass der Gewinn gemacht worden wäre (BGH, NJW 2017, 1600 Rn. 19). Dem Ersatzpflichtigen obliegt dann der Beweis, dass er nach dem späteren Verlauf oder aus anderen Gründen dennoch nicht erzielt worden wäre (BGH, NJW-RR 2001, 1542; NJW 2017, 1600 Rn. 19).

Zur Ermittlung des hypothetischen Güterstandes der Klägerin, der sich nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen mit Wahrscheinlichkeit eingestellt hätte, sind nicht nur die kommerziellen Lieferungen des Mischoxids CZO 5078 durch die Beklagte an D ab dem 26. April 2013 hinwegzudenken und erst Recht nicht nur die patentverletzenden Lieferungen ab dem im Streitfall geltend gemachten Schadensersatzzeitraum ab dem 1. Juli 2016. Vielmehr ist auf einen Zeitpunkt deutlich vor dem 26. April 2013 abzustellen, wenn nicht gar auf den Zeitpunkt der Lieferung der ersten Probe, die die Beklagte im Nachgang mit D als CZO 5078 qualifizierte. Ausgangspunkt der hypothetischen Betrachtung ist der Wunsch D s nach der Qualifizierung eines Mischoxidprodukts (zu den geforderten spezifischen Eigenschaften dieses Produkts siehe unten), ohne dass bereits eine Entscheidung für eine bestimmte Probe, insbesondere nicht für die Probe zu CZO 5078, gefallen war.

107Der relevante Zeitpunkt für die hypothetische Weiterentwicklung des Sachverhalts, wenn das schädigende Ereignis hinweggedacht wird, kann nicht losgelöst von den tatsächlichen Verhältnissen nach Gutdünken der Parteien in Abhängigkeit der von ihnen erteilten Auskunft über die patentverletzenden Handlungen oder den im Höheprozess geltend gemachten Schadensersatzzeitraum festgelegt werden, wenn sich feststellen lässt, dass die schädigenden Handlungen tatsächlich zu einem anderen Zeitpunkt aufgenommen wurden. Andernfalls ergäbe sich unter Umständen ein anderer hypothetischer Verlauf und infolgedessen ein Schadensersatzbetrag, der nicht gemäß § 249 Abs. 1 BGB geeignet ist, den Zustand herzustellen, der sich ergeben würde, wenn das schädigende Ereignis nicht eingetreten wäre.

108Im vorliegenden Fall wurde das Klagepatent durch die Beklagte bereits vor der ersten kommerziellen Lieferung des Mischoxidprodukt CZO 5078 am 26. April 2013 verletzt. Denn die Aufnahme der kommerziellen Belieferung von D ist das Ergebnis eines mehrjährigen Qualifizierungsprozesses, an dessen Ende D eine von der Beklagten gelieferte Probe eines Mischoxids bestimmte, mit dem die Beklagte D zukünftig beliefern sollte. Bei diesem Mischoxid handelte es sich um das patentverletzende CZO 5078. Selbst wenn die dem Mischoxid CZO 5078 entsprechende Probe nicht in patentverletzender Weise an D geliefert wurde, weil sich die Lieferung ausschließlich im patentfreien Ausland abspielte, war mit der Lieferung zugleich ein patentverletzendes Angebot an D verbunden, das der Probe entsprechende Mischoxid zukünftig zu liefern. Spätestens aber nach der Auswahl dieser Probe durch D ist von einem solchen patentverletzenden Angebot auszugehen. Denn ab diesem Zeitpunkt legten D und die Beklagte die für das zu liefernde Produkt maßgeblichen Eigenschaften, wie sie in den CoA zu CZO 5078 wiedergegeben sind, vertraglich fest. Zudem wurde eine Liefervereinbarung geschlossen. Bereits vor der ersten kommerziellen Lieferung von CZO 5078 fanden also Vertragsverhandlungen, wenn nicht auch über sämtliche Bedingungen einer Belieferung mit CZO 5078, dann jedenfalls über die technischen Einzelheiten des Produkts statt – immer mit dem Ziel, D mit dem Mischoxidprodukt zu beliefern. Bereits dieses Aushandeln eines Liefervertrages oder auch nur der Belieferung von D als solche stellt ein Angebot im patentrechtlichen Sinne dar. Dass dieses Angebot deutlich vor dem 26. April 2013 erfolgte, steht außer Frage, weil die Beklagte D sicherlich nicht ohne Anlass ab diesem Zeitpunkt kommerziell mit CZO 5078 belieferte.

109Vor diesem Hintergrund sind zur Bestimmung des entgangenen Gewinns nicht nur die Lieferungen von CZO 5078 durch die Beklagte an D ab dem 26. April 2013 hinwegzudenken, sondern jegliche auf den Abschluss einer Liefervereinbarung über dieses Mischoxidprodukt gerichteten Verhandlungen der Beklagten mit D . Denn die Beklagte war aus patentrechtlichen Gründen bereits gehindert, das patentverletzende Mischoxidprodukt CZO 5078 anzubieten und D in diesem Sinne eine Belieferung in irgendeiner Weise auch nur in Aussicht zu stellen. Ohne das Angebot der Beklagten über die Lieferung von CZO 5078 an D war im Qualifizierungsverfahren mit der Beklagten auch noch keine Entscheidung über die Belieferung von CZO 5078 gefallen. In dem für die hypothetische Weiterentwicklung des Sachverhalts relevanten Zeitpunkt befand sich D allenfalls mit der Beklagten in einem Qualifizierungsprozess, in dem noch keine Entscheidung über die Auswahl einer Produktprobe oder über die Belieferung mit einem Mischoxid gefallen war und in dem die Auswahl der Probe für CZO 5078 unmöglich war, weil sie nicht angeboten werden konnte.

Zu dem relevanten Zeitpunkt war die Klägerin in der Lage, D ein zu CZO 5078 alternatives Produkt mit den patentgemäßen Eigenschaften anzubieten und eine entsprechende Probe zu liefern.

111X

112Darüber hinaus wies die X auch die erfindungsgemäßen spezifischen Oberflächen auf, nämlich eine frische Oberfläche von X und eine Oberfläche von X nach sechs Stunden Kalzinierung bei 1100°C. Dies steht für die Kammer unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der mündlichen Verhandlung aufgrund des vorgelegten CoA zu der X und dem ergänzenden Messbericht (Anlagen HL 27) mit beigefügter Korrektur (Anlage HL 27a) nach ihrer freien Überzeugung fest. Auf das Bestreiten der Beklagten war weder dem von der Klägerin angebotenen Zeugenbeweis nachzugehen noch die Einholung eines Sachverständigengutachtens vonnöten.

113Das als Anhang zum Messbericht vorgelegte CoA bezieht sich auf das Produkt X und weist als Datum den X auf. X. Aus dem CoA lässt sich nicht nur die chemische Zusammensetzung entnehmen, X. Das CoA beziffert auch die spezifischen Oberflächen (SA = Surface Area) mit X für die frische Oberfläche und mit X für die Oberfläche nach vier Stunden Kalzinierung bei 1100°C. Dass die Oberfläche nur für vier Stunden kalziniert wurde, ist unschädlich. Denn aufgrund des Messberichts steht zur Überzeugung der Kammer fest, dass die Oberfläche nach sechs Stunden Kalzinierung bei derselben Temperatur X aufwies. Dass dieser Wert nur geringfügig niedriger ist als der sich nach vier Stunden Kalzinierung ergebende Wert ist nicht verwunderlich, weil sich die Oberfläche eines Mischoxids nach dem unwidersprochenen Vortrag der Klägerin bereits in den ersten Stunden der Kalzinierung stark verringert, bei weiterer Kalzinierungsdauer aber kaum noch verändert.

114Die Einwände der Beklagten gegen den als Anlage HL 27 vorgelegten Messbericht greifen letztlich nicht durch. Der die Messung durchführende Mitarbeiter Faure hat in dem Messbericht erklärt, die Messung gemäß dem Protokoll für die BET-Messung, basierend auf der N2-Absorption, wie im Standard ASTM D3663-78, veröffentlicht im Journal of the American Chemical Society, 60, 309 (1938) (von der Beklagten vorgelegt als Anlage B&B 40) durchgeführt zu haben. Es handelt sich bei dieser Methode um einen etablierten Standard, den auch das Klagepatent für die Messung der spezifischen Oberflächen definiert. Die Kammer hat keine Zweifel, dass die Messung entsprechend diesem Standard korrekt durchgeführt wurde und belastbare Messergebnisse lieferte. Soweit die Beklagte in der mündlichen Verhandlung darauf hinwies, dass die Probe nur für 35 Minuten statt mehr als drei Stunden entgast worden sei, hat die Klägerin auf Ziffer 7.13 des Standards verwiesen: Die Entgasung sei auf einem externen Gerät vorgenommen worden, so dass auch weniger als eine Stunde auf dem eigentlichen Messgerät entgast werden konnte. Ungeachtet dessen ist nicht vorgetragen, inwiefern eine verkürzte Entgasung zu abweichenden Messergebnissen führt. Dass die Messung im Ergebnis durchaus korrekte Ergebnisse liefert, belegt der Umstand, dass sich andernfalls – wie ausgeführt – ein deutlich anderer Messwert für die Oberfläche nach Kalzinierung ergeben hätte als im CoA angegeben. Soweit die Beklagte in der mündlichen Verhandlung beanstandet hat, es sei unklar, wie im Einzelnen die Messung vorgenommen worden sei, hat die Klägerin ergänzt, dass die Messungen auf Grundlage von vier Messpunkten im linearen Bereich erfolgt sei. Dies entspricht genau den Vorgaben in Ziffer 9.13 des Standards. Dass Herr Faure die Messwerte durch einen ergänzenden Kommentar noch einmal berichtigte (Anlage HL 27a), belegt sogar die Zuverlässigkeit seiner Messungen. Er führt in der Korrektur aus, dass er die Messungen auf zwei verschiedenen Geräten parallel durchgeführt habe, nämlich auf dem MACSORB MH1230 und auf dem TriStar II 3020. Die Messungen auf dem erstgenannten Gerät sollten lediglich der Kontrolle und Bestätigung der Messungen auf dem zweitgenannten Gerät dienen. Allerdings wurden im ersten Messbericht die Werte aus der Messung mit dem erstgenannten Gerät angegeben. Da der Wert für die Oberfläche von X nach Kalzinierung mit X nur marginal von den Messergebnissen des zweiten Geräts mit X abweicht, ist dies ein weiterer Beleg für die Zuverlässigkeit der Messung und die Belastbarkeit der angegebenen Messwerte.

115Die Beklagte kann sich hinsichtlich der von der Klägerin vorgelegten Messberichte mit den CoA (Anlagen HL 27 und 27a) nicht mit Erfolg auf die Verspätung des Vortrags berufen. Der Vortrag war zuzulassen, weil seine Zulassung nach der freien Überzeugung des Gerichts die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögert, § 296 ZPO. Das gilt insbesondere auch für das CoA der Anlage HL 27, in dem erstmals nicht die frische Oberfläche der X geschwärzt ist. Unabhängig davon, ob diese Anlage in prozessual zulässiger Weise in das Verfahren eingeführt wurde, hat sich die Klägerin sie zu eigen gemacht, als sie in der mündlichen Verhandlung für alle an dem Verfahren Beteiligten eingeblendet und erörtert wurde. Die Beklagte hatte Gelegenheit, sich zu den Messungen zu äußern, so dass auch ein Schriftsatznachlass nicht zu gewähren war.

116Nach alledem hatte die Klägerin im relevanten Zeitpunkt mit der X ein Mischoxid in der Hand, das sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 aufwies X und in seiner Oberfläche nach sechs Stunden Kalzinierung bei 1100°C mit dem Verletzungsprodukt CZO 5078 (29,34 m²/g nach zehn Stunden Kalzinierung bei 1100°C ausweislich Anlage B&B 5) vergleichbar war.

Hätte die Beklagte D nicht das Produkt CZO 5078 angeboten und ab April 2013 geliefert, wäre es nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge wahrscheinlich gewesen, dass die X der Klägerin oder eine vergleichbare Probe mit patentgemäßen Eigenschaften erfolgreich von D qualifiziert worden wäre, zumal sich Alternativprodukte nicht feststellen lassen und auch keine Drittanbieter erkennbar sind.

Nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge ist es – wenn man das Angebot und die Lieferung von CZO 5078 hinwegdenkt – wahrscheinlich, dass D stattdessen die X der Klägerin ausgewählt hätte.

X. Entscheidend ist aber, dass die Beklagte ihr Qualifizierungsverfahren mit D nicht mit CZO 5078 erfolgreich hätte zu Ende bringen können, X, wäre es jedenfalls wahrscheinlich gewesen, dass D die Klägerin aufgefordert hätte, Mischoxid-Proben – gegebenenfalls sogar die X – einzureichen. Denn bei der Klägerin handelt es sich um ein Unternehmen mit hoher Marktpräsenz und Zugang zu leistungsfähigen Mischoxiden, was nicht zuletzt die X unterstreicht. Zwischen ihr und D bestand bereits zum damaligen Zeitpunkt eine langjährige Geschäftsbeziehung. Ebenso, wie D an die Klägerin in dem X herangetreten war, in dem die X geliefert worden war, hätte D auch in dem die Beklagte betreffenden Qualifizierungsprozess die Übersendung von Produktproben durch die Klägerin erfragen können und hätte dies aller Wahrscheinlichkeit nach auch getan (zum Fehlen von Alternativprodukten und Alternativanbietern siehe unten).

120Dann aber wäre es äußerst wahrscheinlich gewesen, dass D die X oder eine vergleichbare patentgemäße Probe ausgewählt hätte. Denn ebenso wie sich in dem mehr als vierjährigen Qualifizierungsprozess der Beklagten letztlich die Probe für das Produkt CZO 5078 gegenüber anderen Proben durchsetzte, wäre zu erwarten gewesen, dass sich stattdessen die X durchgesetzt hätte. Denn beide Proben sind in den für die Auswahl eines Mischoxids entscheidenden Eigenschaften – soweit bekannt – vergleichbar oder gar identisch. X hätte sich – dementsprechend vergleichbar mit der Probe für CZO 5078 – letztlich als das für die am Qualifizierungsprozess Beteiligten leistungsfähigste Mischoxid präsentiert und wäre dementsprechend qualifiziert worden.

Die Leistungsfähigkeit eines Mischoxids, das in einem Cokatalysator verwendet werden soll, wird außer durch seine chemische Zusammensetzung auch durch die Hitzebeständigkeit seiner Oberfläche bestimmt. Letztere wird durch die Fläche der Oberfläche nach Erhitzung oder Kalzinierung des Mischoxids an Luft bei einer bestimmten Temperatur für eine bestimmte Zeit charakterisiert.

122Die Beklagte behauptet zu Recht nicht, dass die spezifische chemische Zusammensetzung eines Mischoxids für seine Leistungsfähigkeit in einem Cokatalysator ohne Bedeutung sei. Die Kammer vermag aber auch nicht der Auffassung der Beklagten zu folgen, wonach die spezifische Oberfläche nach Kalzinierung kein Maß für eine solche Leistungsfähigkeit ist und für die Entscheidung der Washcoater – hier D – für oder gegen die Auswahl eines Mischoxids gänzlich unbeachtlich ist. Ebenso wenig vermag die Kammer der Auffassung beizutreten, bei dem jeweiligen konkreten Wert für die spezifische Oberfläche unter bestimmten Kalzinierungsbedingungen, wie er auch im Klagepatentanspruch angegeben ist, handele es sich um einen für die Charakterisierung der Leistungsfähigkeit und die Qualität eines Mischoxids untauglichen Parameter, insbesondere habe das Klagepatent keine Bedeutung für die Praxis, sondern erschöpfe sich in der Entdeckung eines neuen Parameters oder Eigenschaftsindexes.

Das Klagepatent verlangt in seinem Anspruch 1 für ein patentgemäßes Zirconium-Cer-Verbundoxid eine bestimmte chemische Zusammensetzung und spezifische Oberflächen vor und nach Kalzinierung, die letztlich seine Leistungsfähigkeit ausdrücken sollen.

124Das Klagepatent führt in dieser Hinsicht aus, dass Katalysatoren zum Reinigen des Abgases von Fahrzeugen aus einem katalytischen Metall wie Platin, Palladium oder Rhodium, und einem Cokatalysator zum Verbessern der katalytischen Wirkung des Metalls bestehen, welche beide auf einer Katalysatormatrix, die beispielsweise aus Aluminiumoxid oder Cordierit besteht, gelagert seien. Als derartiger Cokatalysator fänden Ceroxid-enthaltende Materialien Verwendung, die eine Sauerstoffabsorptions- und Sauerstoffdesorptionsfähigkeit besäßen, welche vom Ceroxid stamme, d. h. die Fähigkeit, Sauerstoff unter einer oxidierenden Atmosphäre zu absorbieren und unter einer reduzierenden Atmosphäre zu desorbieren. Mit dieser Sauerstoffabsorptions- und Sauerstoffdesorptionsfähigkeit reinigten die Ceroxid enthaltenden Materialien Abgase von Schadstoffen, wie Kohlenwasserstoffen, Kohlenmonoxid und Stickoxide, mit einem ausgezeichneten Wirkungsgrad. Die Ceroxid enthaltenden Materialien fänden daher in großem Umfang als Cokatalysator Verwendung. Die Eigenschaften von Ceroxid würden durch Zirconiumoxid weiter verbessert. Daher stelle Zirconium-Cer-Verbundoxid heutzutage einen weit verbreiteten Cokatalysator dar, dessen Verbrauch zugenommen habe (Abs. [0002]; Absatzangabe ohne Bezugsangabe sind solche des Klagepatents).

125Zur Aktivierung der Funktion eines aus dem Verbundoxid bestehenden Cokatalysators sei es jedoch kritisch, den Cokatalysator auf einer hohen Temperatur zu halten (Abs. [0003]). Eine niedrige Temperatur des Abgases, beispielsweise beim Start eines Motors, führe zu einem geringen Reinigungsgrad. Die Fahrzeughersteller versuchten gegenwärtig dieses Problem zu lösen, indem sie das Katalysatorsystem nahe am Motor anordneten, um das heiße Abgas unmittelbar nach seiner Abgabe vom Motor in das Katalysatorsystem einzuführen (Abs. [0004]).

126In diesem Fall betreffe ein anderes Problem die Hitzefestigkeit des Katalysators. Generell sei die Wirksamkeit der Abgasbehandlung proportional zum Kontaktbereich zwischen der aktiven Phase des Katalysators und dem Abgas, so dass der Cokatalysator eine ausreichend große spezifische Oberfläche besitzen müsse. Partikel aus herkömmlichem Zirconium-Cer-Verbundoxid wüchsen jedoch, wenn sie über einen langen Zeitraum der Hochtemperatur-Betriebsumgebung ausgesetzt seien, was zu einer reduzierten spezifischen Oberfläche führe. Das herkömmliche Verbundoxid sei somit in Bezug auf die Hitzefestigkeit nicht zufriedenstellend, so dass man Cokatalysatoren benötige, die in der Lage seien, eine große spezifische Oberfläche auf stabile Weise aufrechtzuerhalten (Abs. [0005]).

127Das Klagepatent nennt sodann verschiedene Druckschriften, die Mischoxide und Verfahren zu ihrer Herstellung zum Gegenstand haben (Abs. [0006] bis [0009]). Außer zu Einzelheiten zu den Verfahren führt das Klagepatent auch zur Hitzebeständigkeit der offenbarten Mischoxide aus, die regelmäßig durch eine spezifische Oberfläche, angegeben in m²/g, nach Kalzinierung bei einer bestimmten Temperatur angegeben wird.

128Das Klagepatent formuliert daher als Ziel der vorliegenden Erfindung, ein Zirconium-Cer-Verbundoxid zu schaffen, das eine ausgezeichnete Hitzefestigkeit besitzt, das eine Eignung als Cokatalysator für die Abgasreinigung ermöglicht und das in Lage ist, selbst bei seinem Einsatz in einer Umgebung mit hoher Temperatur eine große spezifische Oberfläche aufrechtzuerhalten.

129Dies soll durch ein Zirconium-Cer-Verbundoxid geschehen mit den Merkmalen des Anspruchs 1 des Klagepatents (in der hier maßgeblichen Fassung des Tenors des Urteils des OLG Düsseldorf vom 23. Januar 2020)

1301. Zirconium-Cer-Verbundoxid

1311.1 enthaltend Zirconium und Cer in einem Gewichtsverhältnis in einem Bereich von 51 bis 95:49 bis 5 als Zirconiumoxid und Ceroxid,

1321.2 wobei das Verbundoxid eine spezifische Oberfläche von als 50 m²/g bis 120 m²/g besitzt

1331.3 und wobei das Verbundoxid in der Lage ist, selbst nach dem Erhitzen bei 1.100°C über 6 h eine spezifische Oberfläche von 20 m²/g bis 30 m²/g aufrechtzuerhalten.

134Das Klagepatent geht demnach davon aus, dass sich die Leistungsfähigkeit von Mischoxiden in ihrer Hitzebeständigkeit in einer Hochtemperatur-Betriebsumgebung ausdrückt. Ein Maß für die Hitzebeständigkeit ist die spezifische Oberfläche des Mischoxids nach Kalzinierung bei einer bestimmten Temperatur für eine bestimmte Dauer, wie sie auch im Klagepatentanspruch zum Ausdruck kommt. Idealerweise spiegeln die Kalzinierungsbedingungen die Bedingungen in der Betriebsumgebung wider. Im Klagepatentanspruch trägt die Temperatur von 1100°C dem Umstand Rechnung, dass die Abgaskatalysatoren näher am Motor verbaut wurden und daher höhere Temperaturen standhalten mussten. Die Kalzinierungsdauer entspricht einer Nutzungsdauer, wie sie auf einer längeren Autofahrt vorkommt.

135Dies schließt nicht aus, abweichende Kalzinierungsbedingungen zu definieren, denen ein erfindungsgemäßes Mischoxid ebenfalls genügen kann. Deshalb können allerdings die im Klagepatentanspruch genannten Werte für die spezifische Oberfläche eines Mischoxids unter bestimmten Kalzinierungsbedingungen nicht einfach als Erfindung neuer Parameter ohne Bedeutung für die Hitzebeständigkeit der Mischoxide abgetan werden. Es mag sein, dass konkrete Kalzinierungsbedingungen in einem Patentanspruch geeignet sind, die Neuheit der Erfindung zu begründen. Darauf kommt es hier aber nicht an. Entscheidend ist, dass sich die Leistungsfähigkeit eines Mischoxids im Sinne einer hohen Hitzebeständigkeit in dem Verhalten seiner Oberfläche im Fall der Kalzinierung zeigt. Das Maß der Hitzebeständigkeit bringt der Patentanspruch mit der Forderung nach bestimmten Werten für die spezifische Oberfläche zum Ausdruck. Dass es andere Schutzrechte mit der Forderung nach spezifischen Oberflächen unter abweichenden Kalzinierungsbedingungen gibt, deren Gegenstand sich aber mit dem des Klagepatents unter Umständen überschneidet, ist nicht ausgeschlossen, schmälert aber nicht die Eignung des Anspruchs, durch die angegebenen Oberflächenwerte und Kalzinierungsbedingungen hitzebeständige Mischoxide zu beschreiben, und schränkt daher auch nicht den Schutzumfang des Klagepatents ein.

Dass die Hitzebeständigkeit eine wesentliche technische Eigenschaft eines in Katalysatoren zu verwendenden Mischoxids und die Werte für die spezifische Oberfläche nach Kalzinierung ein geeignetes Maß für ihre Beschreibung ist, ergibt sich auch aus der fachlichen Praxis.

137Auch wenn es keine Industrienorm und auch sonst keinen Standard für die Leistungsfähigkeit oder Hitzebeständigkeit von Mischoxiden für Katalysatoren gibt, ist die Angabe spezifischer Oberflächen nach einer bestimmten Kalzinierungsdauer in den beteiligten Fachkreisen ein etablierter Parameter zur Kennzeichnung der Hitzebeständigkeit von Mischoxiden mit einer entsprechenden Aussagekraft. Nicht nur in den Patenten der Klägerin wird dieser Parameter verwendet, sondern unstreitig auch in den Patentanmeldungen und Patenten der Beklagten selbst und ihrer Wettbewerber. Ebenso stellte der Kfz-Zulieferer Delphi in einem Aufsatz auf die spezifische Oberfläche unter bestimmten Kalzinierungsbedingungen ab (Anlage HL 21). Und nicht zuletzt in den CoA, die die Mischoxid-Hersteller mit ihren Abnehmern, den Washcoatern, vereinbaren, werden die spezifischen Oberflächen unter konkreten Kalzinierungsbedingungen (Temperatur, Zeit und Umgebungsluft) angegeben. Diese Angaben hätten überhaupt keinen Sinn, wenn sie nicht auch einen Bezug zur Leistungsfähigkeit des Mischoxids in Form seiner Hitzebeständigkeit in einem Cokatalysator hätten.

138Soweit die Beklagte meint, es gehe nur darum, in den CoA die Übereinstimmung des Produkts mit der finalen Produktprobe sicherzustellen, kann dem nicht gefolgt werden. Wenn dem so wäre und die für bestimmte Kalzinierungsbedingungen angegebenen spezifischen Oberflächen neben der konkreten chemischen Zusammensetzung des Mischoxids nicht einmal im Ansatz die Leistungsfähigkeit und Qualität des Mischoxids im Cokatalysator bedingen würden, böte auch die Lieferung verschiedener Chargen von Mischoxiden, die hinsichtlich chemischer Zusammensetzung und spezifischer Oberflächen identisch sind, keine Gewähr für die gleichbleibende Qualität der mit ihnen hergestellten Katalysatoren. Darauf würden sich aber auch die Kfz-Hersteller nicht einlassen.

139Gegen diese Auffassung sprechen auch die technischen Zusammenhänge. Unstreitig müssen die Mischoxide für ihre katalytische Leistung mit dem Abgas in Kontakt treten, um ihm Sauerstoff entziehen beziehungsweise zur Verfügung stellen zu können. Je größer aber die spezifische Oberfläche der Mischoxide – insbesondere bei hohen Temperaturen über eine längere Dauer – ist, desto mehr Abgas kann mit dem Mischoxid in Kontakt treten und reduziert beziehungsweise oxidiert werden, desto höher ist mithin die katalytische Leistung. Dass für die Bestimmung der spezifischen Oberflächen die Kalzinierung an Umgebungsluft stattfindet, hat die Klägerin unwidersprochen damit erklärt, dass sich dies als Standard-Procedere aus Praktikabilitätsgründen etabliert hat, weil eine Kalzinierung unter einer Abgasatmosphäre zu aufwändig ist. Da es in erster Linie darum geht herauszufinden, ob die Oberfläche der Mischoxide temperaturbeständig ist, kommt es weniger auf die Atmosphäre als auf die Temperatur an, unter der kalziniert wird.

140Schließlich kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Mischoxide durch das Washcoating und die weitere Verarbeitung zu einem Cokatalysator sämtliche technischen Eigenschaften und Charakteristika, wie sie in der Angabe der spezifischen Oberfläche unter bestimmten Kalzinierungsbedingungen zum Ausdruck kommen, wieder verlieren. Auch wenn die Bedingungen, unter denen das Washcoating erfolgt, nicht bekannt sind und unklar ist, wie die Mischoxide weiterverarbeitet werden, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sämtliche technischen Eigenschaften der Mischoxide, insbesondere ihre Hitzebeständigkeit, verloren gehen oder komplett verändert werden. Die Mischoxide sind im Cokatalysator nach wie vor vorhanden und entfalten dort auch genau die von ihnen geforderte katalytische Wirkung, und das selbst bei höheren Temperaturen über längere Zeiträume, weil es sich andernfalls nicht um leistungsfähige Katalysatoren handelte. Dass dem so sein muss, ergibt sich auch aus dem Vortrag der Parteien in der mündlichen Verhandlung. Demnach hat der Hersteller der Mischoxide trotz identischer chemischer Zusammensetzung der Mischoxide die Möglichkeit, durch Veränderungen am Herstellungsverfahren die Morphologie der Mischoxide zu ändern und so bestimmte technische Eigenschaften der Mischoxide im fertigen Katalysator einzustellen. Als Beispiel nannte die Beklagte die Rückmeldung eines Washcoaters, dass die Starttemperatur des getesteten Katalysators noch zu hoch sei. Es hänge dann von der Erfahrung des Herstellers der Mischoxide ab, wenn er nicht die chemische Zusammensetzung ändern wolle, Veränderungen im übrigen Herstellungsverfahren und damit an der Morphologie der Mischoxide vorzunehmen, um solche technischen Werte wie die Starttemperatur eines Katalysators zu beeinflussen. Vor diesem Hintergrund stellt die spezifische Oberfläche eines Mischoxids unter bestimmten Kalzinierungsbedingungen einen Parameter dar, um die Morphologie des Mischoxids und damit im weitesten Sinne seine Leistungsfähigkeit im fertigen Katalysator zu beschreiben. Auch wenn es noch eine Vielzahl anderer Parameter zur Beschreibung der Morphologie eines Mischoxids geben mag und eine Vielzahl weiterer technischer Eigenschaften im gesamten Prozess zur Herstellung eines Katalysators eingestellt werden kann (die aber von der Beklagten nicht einmal konkret benannt werden), kann nicht jegliche Bedeutung der spezifischen Oberfläche eines Mischoxids nach Kalzinierung für die Leistungsfähigkeit eines Katalysators in Abrede gestellt werden.

Die Leistungsfähigkeit des geforderten Mischoxids in Form seiner Hitzebeständigkeit, wie sie in den Werten für die spezifische Oberfläche nach Kalzinierung zum Ausdruck kommt, war auch in dem Qualifizierungsprozess mit der Beklagten von Bedeutung. Dies folgt zum einen allgemein aus dem gestiegenen Bedürfnis nach leistungsfähigen Mischoxiden für eine verbesserte Abgasreinigung und zum anderen aus dem von D mit der Beklagten vereinbarten CoA.

Es ist unstreitig, dass der regulatorische Rahmen für Kraftfahrzeuge ab dem Jahr 2007 sukzessive Verschärfungen bei den Emissionsgrenzwerten in Aussicht stellte. Für die Jahre 2009 und 2014 war die Einführung der Euro-5- und Euro-6-Abgasnormen vorgesehen, die unter anderem zu einer erheblichen Minderung insbesondere der Stickstoffoxidemissionen bei Dieselfahrzeugen führen sollten. Es war also bereits im Jahr 2007 absehbar, dass die Automobilindustrie Anstrengungen unternehmen musste, um bis zum Inkrafttreten dieser Abgasnormen die geforderten Grenzwerte dauerhaft einhalten zu können.

143Es kam hinzu, dass sich – wie auch im Klagepatent angedeutet – in der Automobilindustrie der Trend fortsetzte, den Katalysator immer näher am Motor zu verbauen. Der Grund für diese Entwicklung war der Umstand, dass der Cokatalysator erst bei hohen Temperaturen seine abgasreinigenden Eigenschaften effektiv entfaltet. Wird der Katalysator näher am Motor platziert, erwärmt sich der Katalysator schneller und erreicht dabei rascher die Temperaturen, bei denen die Abgasreinigung beginnt. Allerdings verringert sich – wie ebenfalls im Klagepatent ausgeführt – mit steigenden Temperaturen die spezifische Oberfläche des Cokatalysators, was wiederum dessen Leistung beeinträchtigt.

144Vor diesem Hintergrund ist verständlich, dass das Entwicklungsziel der Kfz-Hersteller und infolgedessen auch der Washcoater und der Hersteller der Mischoxide als deren jeweilige Zulieferer darin bestand, ein Produkt zu entwerfen, welches gerade bei hohen Temperaturen eine hohe spezifische Oberfläche bewahrt, um dadurch den zukünftigen Abgasnormen gerecht zu werden. Es war mithin Aufgabe insbesondere der Mischoxid-Hersteller, ein hitzebeständiges Mischoxid zu entwickeln und zu liefern.

Genau diesen regulatorischen und technischen Vorgaben war auch D als in der EU ansässiges Unternehmen, das zu den wenigen weltweiten Washcoatern gehört, unterworfen. Ein Indiz dafür, dass auch D sich dieser Entwicklung anschloss, ist die im Jahr 2006 veröffentlichte Patentanmeldung US 2006/052243 A1, in der genau die geschilderten Zusammenhänge wiedergegeben werden (Anlage HL 19, dort Abs. [0007]).

146Das Qualifizierungsverfahren mit der Beklagten, das sich von 2009 bis 2013 erstreckte, fällt genau in den Zeitraum, in dem die Fortentwicklung der Katalysatoren zwingend erforderlich war. Die Qualifizierung von CZO 5078 ist exakt das Ergebnis dieser Entwicklung, die in dem zugehörigen CoA ihren Ausdruck findet. Nicht nur wird ein im Verhältnis zu Ceroxid leistungsfähigeres Mischoxid verlangt, sondern auch eine spezifische Oberfläche von mindestens 45 m²/g nach einer Kalzinierung von zehn Stunden bei 1000°C und von mindestens 20 m²/g nach einer Kalzinierung von zehn Stunden bei 1100°C (vgl. Anlage B&B 5). Damit übertrifft die Kundenspezifikation sogar noch geringfügig die Anforderungen des Klagepatentanspruchs (zehn statt sechs Stunden Kalzinierung), auch wenn die höhere Kalzinierungsdauer keinen nennenswerten Unterschied in der spezifischen Oberfläche ausmachen wird, weil sich diese vor allem zu Beginn des Kalzinierungsprozesses verringert. Tatsache ist, dass das qualifizierte Produkt CZO 5078 zugleich die patentgemäßen Eigenschaften aufweist und insofern als leistungsfähiges, da hitzebeständiges Mischoxid qualifiziert werden kann.