Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

I. Die Beklagten werden verurteilt,

1. es jeweils bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,-, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu 2 Jahren, wobei die Ordnungshaft jeweils an einem der Geschäftsführer der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen, Kinderreisesitzbasen und/oder Kinderreisesitze mit Kinderreisesitzbasen in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen (dies nur für die Beklagte zu 1)) und/oder anzubieten und/oder in Verkehr zu bringen und/oder zu gebrauchen und/oder zu den genannten Zwecken einzuführen und/oder zu besitzen,

wobei die jeweilige Kinderreisesitzbasis Folgendes umfasst:

einen Rahmen, der dazu dimensioniert ist, auf einem Fahrzeugsitz aufzuliegen, und der vordere und hintere Abschnitt und eine Mittellinie definiert, eine Einstellanordnung, die mit dem Rahmen gekoppelt ist und die eine Blockieranordnung umfasst, wobei die Einstellanordnung an einem von den vorderen und hinteren Abschnitten des Rahmens positioniert ist, einen Haltegurt, der ein freies Ende, das lösbar in der Blockieranordnung der Einstellanordnung gesichert ist, und wenigstens ein Sicherungsende umfasst, das dazu ausgelegt ist, an einer in dem Fahrzeug angebrachten Verankerung gesichert zu werden, so dass eine Bewegung des Haltegurts durch die Blockieranordnung die Position des Sicherungsendes in Bezug auf den Rahmen einstellt, wobei der Haltegurt Y-förmig ist und die gegenüberliegenden divergierenden Enden des Y jeweils ein Sicherungsende des Haltegurts umfassen und das Ende des mittleren Schenkels des Y das freie Ende ist;

2. der Klägerin jeweils unter Vorlage eines einheitlichen, chronologisch geordneten, elektronischen und durchsuchbaren Verzeichnisses Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagten die zu Ziff. I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 11. Juni 2014 mit Ausnahme des Zeitraums vom 1. Mai 2021 bis zum 27. März 2022 begangen haben, wobei die Auskunft folgende Angaben zu beinhalten hat:

a) die Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) die Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betroffenen Erzeugnisse gezahlt wurden,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

3. der Klägerin jeweils unter Vorlage eines einheitlichen, chronologisch geordneten Verzeichnisses (in elektronischer, durchsuchbarer Tabellenform) Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagten die zu Ziff. I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 11. Juli 2014 mit Ausnahme des Zeitraums vom 1. Mai 2021 bis zum 27. März 2022 begangen haben, und zwar unter Angabe

a) der Herstellungsmengen und Herstellungszeiten der Beklagten zu 1),

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreisen und Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern (einschließlich betreffender Internetseiten unter Angabe deren Domains und Aufrufzeiten und -zahlen), deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei es den Beklagten jeweils vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger und der nicht gewerblichen Abnehmer statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die jeweilige Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage hin mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

4. die unter Ziff. I.1. bezeichneten Kinderreisesitzbasen (auch als lösbarer oder unlösbarer Teil eines Kinderreisesitzes), die sich in der Bundesrepublik Deutschland im jeweiligen unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder im jeweiligen Eigentum der Beklagten befinden, zu vernichten und diese Vernichtung der Klägerin nachzuweisen oder nach Wahl der jeweiligen Beklagten an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der jeweiligen Beklagten herauszugeben;

5. die unter Ziff. I.1. bezeichneten, seit dem 11. Juni 2014 (mit Ausnahme der Zeit vom 01. Mai 2021 bis zum 28. März 2022) in der Bundesrepublik Deutschland in den Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis darauf, dass mit dem hiesigen Urteil der patentrechtsverletzende Zustand in Bezug auf die Kinderreisesitzbasis festgestellt wurde, und mit der verbindlichen Zusage schriftlich zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten, sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin

allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin durch die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, in der Zeit vom 11. Juli 2014 bis zum 30. April 2021 und seit dem 28. März 2022 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagten.

IV. Das Urteil ist im Hinblick auf die Ziffern I.1., 4. und 5. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 350.000,-, im Hinblick auf die Ziffern I.2. und I.3. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 100.000,- (50.000,- pro Beklagte) und im Hinblick auf die Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

2Die Klägerin macht gegen die konzernmäßig verbundenen Beklagten Ansprüche wegen unmittelbarer Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP A geltend.

3Die Klägerin ist eingetragene, alleinverfügungsberechtigte Inhaberin des europäischen Patentes EP A (nachfolgend Klagepatent, Anlage KR 1), das auf einer am 27. April 2005 eingereichten Anmeldung beruht und eine Priorität vom 30. April 2004 beansprucht. Die Patentanmeldung wurde am 2. November 2005 veröffentlicht und die Veröffentlichung und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgten am 11. Juni 2014. Das Klagepatent wurde von der Beklagten zu 1) mit einem Einspruch vom 10. März 2015 beim Europäischen Patentamt angegriffen und mit einem zweiten Hilfsantrag von der Einspruchsabteilung bestätigt. In dem anschließenden Beschwerdeverfahren nahm die Klägerin ihren Hauptantrag und 1. Hilfsantrag sowie ihre eingereichte Beschwerde im Laufe der mündlichen Beschwerdeverhandlung zurück. Die Beschwerde der Beklagten zu 1) wurde mit Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des EP A vom 8. Juli 2021 (Anlage KR 3) zurückgewiesen.

4Das Klagepatent hat ein Kinder-Transportsystem zum Gegenstand. Der für den vorliegenden Rechtsstreit maßgebliche Patentanspruch 1 hat in der englischen Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:

5„An infant travel seat base (12) comprising:

6a frame (14) dimensioned to rest upon a vehicle seat (32) and defining front (13) and a rear (15) portions and a center line; an adjustment assembly (38) that is coupled to the frame (14) and includes a locking assembly (42), the adjustment assembly (38) is positioned at a selected one of the front (13) and rear (15) portions of the frame (14); a tether (64) including a free end (74) which is releasably secured in the locking assembly (42) of the adjustment assembly (38), and at least one securing end (68, 70) adapted to be secured to an anchor (36) mounted within the vehicle so that movement of the tether (64) through the locking assembly (42) adjusts the position of the securing end (68, 70) with respect to the frame (14); characterised in that the tether (64) is Y-shaped and the opposed divergent ends of the Y each include a securing end (68, 70) of the tether (64) and the central leg end of the Y is the free end (74).“

7Die deutsche Übersetzung lautet folgendermaßen:

8„Kinderreisesitzbasis (12), umfassend:

9einen Rahmen (14), der dazu dimensioniert ist, auf einem Fahrzeugsitz (32) aufzuliegen, und der vorderseitige (13) und rückwärtige (15) Abschnitte und eine Mittellinie definiert, eine Einstellanordnung (38), die mit dem Rahmen (14) gekoppelt ist und die eine Blockieranordnung (42) umfasst, wobei die Einstellanordnung (38) an einem von den vorderseitigen (13) und rückwärtigen (15) Abschnitten des Rahmens (14) positioniert ist, einen Haltegurt (64), der ein freies Ende (74), das lösbar in der Blockieranordnung (42) der Einstellanordnung (38) gesichert ist, und wenigstens ein Sicherungsende (68, 70) umfasst, das dazu ausgelegt ist, an einer in dem Fahrzeug installierten Verankerung (36) gesichert zu werden, so dass eine Bewegung des Haltegurts (64) durch die Blockieranordnung (42) die Position des Sicherungsendes (68, 70) in Bezug auf den Rahmen (14) einstellt, dadurch gekennzeichnet, dass der Haltegurt (64) Y-förmig ist und die gegenüberliegenden divergierenden Enden des Y jeweils ein Sicherungsende (68, 70) des Haltegurts (64) umfassen und das mittlere Schenkelende des Y das freie Ende (74) ist.“

10Wegen des Wortlauts der lediglich insbesondere geltend gemachten Patentansprüche 2, 4 sowie 6 bis 8 wird auf die Klagepatentschrift verwiesen.

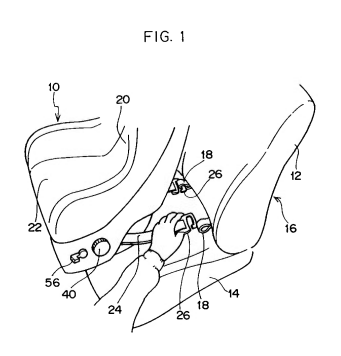

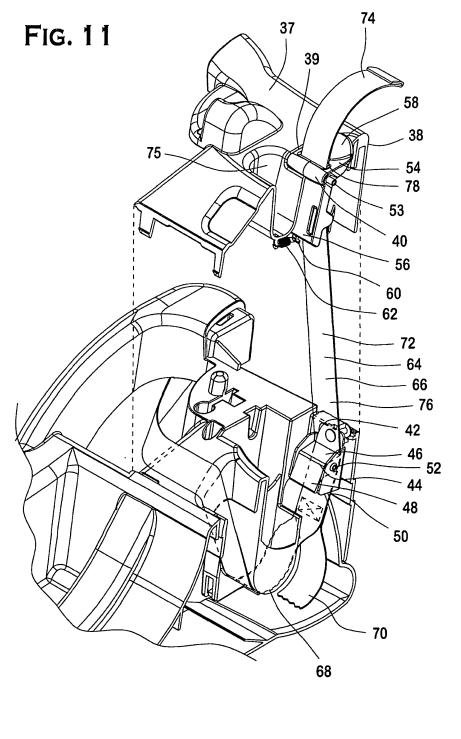

11Nachfolgend wiedergegeben werden die Figuren 3 und 11 aus der Klagepatentschrift, welche den Gegenstand der Erfindung zeichnerisch erläutern.

12

Der deutsche Teil des Klagepatents war am 30. April 2021 wegen Nichtzahlung der 17. Jahresgebühr zwischenzeitlich erloschen. Auf einen namens der Klägerin am 16. März 2022 gestellten Antrag durch die mitwirkenden Patentanwälte wurde die Klägerin mit Beschluss des DPMA vom 23. März 2022 unanfechtbar in den vorigen Stand wiedereingesetzt mit der Wirkung, dass die Zahlung der Gebühr (mit der außerdem erfolgten Zahlung des Verspätungszuschlags) als rechtzeitig erfolgt gilt. Der Beschluss wurde den mitwirkenden patentanwaltlichen Vertretern, die mit dem Antrag auf Wiedereinsetzung die Vertretung des deutschen Teils des Klagepatents übernommen hatten, am 28. März 2022 zugestellt.

14Bei der Klägerin handelt es sich um ein weltweit tätiges, führendes Unternehmen u.a. in dem Bereich der Herstellung und Vermarktung von Baby- und Kinderartikeln, darunter auch Auto-Kindersitze und entsprechendes Zubehör unter der Marke „B“.

15Die Beklagten zu 1) und 2) sind konzernverbunden. Sie stellen als Wettbewerber der Klägerin ebenfalls u.a. Auto-Kindersitze sowie Zubehör her und vermarkten diese weltweit, die Beklagte zu 1) von Deutschland aus, die Beklagte zu 2) von Großbritannien aus, wobei Letztgenannte auch nach Deutschland liefert.

16Die Beklagten stellen seit langem und auch schon in der Zeit vor dem 30. April 2021 jeweils Kinderreisesitze her und vermarkten diese u.a. in Deutschland. Dabei handelt es sich um die Kinderreisesitze mit den Typenbezeichnungen „C“ sowie „D“ (nachfolgend angegriffene Ausführungsformen). Die Beklagte zu 1) stellt den Kindersitz „D“ in Deutschland her und vertreibt ihn in Deutschland über ihren Internet-Auftritt bzw. Internetshop unter E. Jedenfalls über diesen Internetauftritt und Internet-Shop vertreibt sie in Deutschland außerdem den weiter angegriffenen Kindersitz des Typs „C“. Letztgenannter wird von der Beklagten zu 2) hergestellt. Die Beklagte zu 2) liefert diesen Kindersitz „C“ an die Beklagte zu 1) nach Deutschland. Darüber hinaus sind beide angegriffenen Kindersitze auch über den (abgesehen von der Sprache weitgehend zum Internet-Auftritt der Beklagten zu 1) identischen) Internetauftritt der Beklagten zu 2) unter F von Deutschland aus über den dortigen Online-Shop der Beklagten zu 2) bestellbar. Es wird im Rahmen dieses Internetauftritts der Beklagten zu 2) außerdem eine Händlersuche u.a. für beide Kindersitze angeboten, wobei dort auf entsprechende Eingabe des Ortes durch Kunden auch verschiedene Händler in Deutschland, darunter Händler in Düsseldorf, als unmittelbare Bezugsquelle für den Kunden hinsichtlich beider Kindersitze angezeigt werden. Schließlich lässt sich über den Internet-Auftritt der Beklagten zu 2) die jeweilige Gebrauchsanleitung für beide Kinderreisesitze herunterladen, u.a. in deutscher und in englischer Sprache und mit der Datumsangabe „11. Juni 2015“ (für „C“) bzw. „28. August 2014“ (für „D“). In diesen Gebrauchsanleitungen wird neben der Beklagten zu 1) auch die Beklagte zu 2) als Unternehmen für etwaige Rückfragen des Kunden angegeben.

17Nachfolgend wiedergegeben sind Fotografien des Kinderreisesitzes C in verschiedenen (auseinandergebauten) Perspektiven (vgl. Anlage KR 2.1):

18

Weiterhin wiedergegeben werden nachfolgend Fotografien des Kinderreisesitzes D in verschiedenen (auseinandergebauten) Perspektiven (vgl. Anlage KR 2.2):

21X

22

Die Klägerin vertritt die Ansicht, die angegriffenen Ausführungsformen würden von der Lehre nach dem Klagepatent wortsinngemäßen, hilfsweise äquivalenten Gebrauch machen. Entgegen der Ansicht der Beklagten sei die Lehre nach dem Klagepatent nicht auf eine Basis eines Babyliegesitzes beschränkt. Hierfür gebe der Anspruch keinen Anhaltspunkt. Bei dem Begriff des infant travel seat base handele es sich nicht um einen Fachbegriff, der auf die Basis eines Babyliegesitzes beschränkt sei. Das zeige auch der vom Klagepatent in Bezug genommene Stand der Technik, der sowohl einen Kindersitz mit einer Befestigung am Fahrzeug offenbare als auch eine Basis eines Kinderliegesitzes. Ein entsprechendes Verständnis habe auch die Technische Beschwerdekammer in dem gegen den Rechtsbestand des Klagepatentes geführten Einspruchsverfahren vertreten.

24Auch müsse der Haltegurt nicht exakt Y-förmig ausgestaltet sein, wie bereits die in Figur 11 gezeigte bevorzugte Ausführungsform zeige. Gleichermaßen zeige auch der von der Technischen Beschwerdekammer als relevant angesehene und gewürdigte Stand der Technik keine exakte Y-Form.

25Ein Weiterbenutzungsrecht stehe den Beklagten wegen des kurzzeitigen Erlöschens des Klagepatentes wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr nicht zu. Die Beklagten hätten schon vor Erlöschen des Klagepatentes ihre Benutzungshandlungen aufgenommen und diese fortgesetzt. Für die während des Zeitraums des Erlöschens des Klagepatentes vorgenommenen Benutzungshandlungen stehe der Klägerin ein Bereicherungsausgleich zu.

26Die Klägerin beantragt,

27zu erkennen, wie geschehen

28sowie im Rahmen des Rückrufanspruchs

29wobei die Beklagten der Klägerin jeweils eine Liste mit den Empfängern ihres Rückrufschreibens sowie jeweils ein Muster dieses Rückrufschreibens vorzulegen haben;

30sowie zusätzlich:

31festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin den Wert für diejenigen Gebrauchsvorteile zu ersetzen, die die Beklagten durch die unter Ziff. I.1. bezeichneten, in der Zeit vom 01.05.2021 bis zum 27.03.2022 begangenen Handlungen auf Kosten der Klägerin erlangt haben,

32sowie hilfsweise:

33gemäß sämtlicher Anträge aus der Klageschrift vom 25.04.2022 mit der Maßgabe, dass es dort unter Ziff. I.1. im letzten Absatz vor „insbesondere“ anstelle von

34„wobei der Haltegurt Y-förmig ist und die gegenüberliegenden divergierenden Enden des Y jeweils ein Sicherungsende des Haltegurts umfassen und das Ende des mittleren Schenkels des Y das freie Ende ist“,

35heißt:

36„wobei der Haltegurt drei Abschnitte umfasst, wobei zwei gegenüberliegende Enden des ersten und zweiten Haltegurtabschnitts jeweils ein Sicherungsende des Haltegurts umfassen und das Ende des dritten Haltegurtabschnitts das freie Ende umfasst, wobei der erste und zweite Haltegurtabschnitt ausgehend von dem dritten Haltegurtabschnitt zunächst abschnittsweise Y-förmig divergieren, dann weiter abschnittsweise divergierend jeweils über zwei Umlenkelemente geführt sind und sich dann jeweils zu einem Ende hin erstrecken, wobei diese Enden jeweils ein Sicherungsende des Haltegurts umfassen“.

37Die Beklagten beantragen,

38die Klage abzuweisen.

39Sie sind der Auffassung, eine Verletzung liege nicht vor, da die Lehre nach dem Klagepatent auf die Basis eines von dieser zu unterscheidenden Babyliegesitzes beschränkt sei. Entsprechendes würden die Ausführungsbeispiele des Klagepatentes zeigen. Ein entsprechendes Verständnis folge auch aus dem Umstand, dass es sich bei einer infant travel seat base um einen feststehenden Fachbegriff handele. Überdies sei der Haltegurt der angegriffenen Ausführungsformen nicht Y-förmig, sondern erinnere an einen Dreizack. Ein solcher sei allerdings von der Lehre nach dem Klagepatent nicht umfasst. Dies habe auch die Klägerin im Einspruchsbeschwerdeverfahren so vertreten.

40Den Beklagten stünde wegen des Erlöschens des Klagepatentes wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr ein Weiterbenutzungsrecht zu. Jedenfalls könnten für den Zeitraum des Erlöschens keine bereicherungsrechtlichen Ansprüche geltend gemacht werden.

41Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die zur Akte gereichten Schriftstücke nebst Anlagen Bezug genommen.

42Entscheidungsgründe

43Die zulässige Klage ist überwiegend begründet.

44I.

451.

46Die von dem Klagepatent unter Schutz gestellte Erfindung betrifft Kinderreisesysteme, die einen Kinderreisesitz umfassen, der auf einer stationären oder mobilen Basis angebracht werden kann. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung ein Rückhaltesystem zum Sichern einer Basiskomponente des Kinderreisesystems an einem Fahrzeugsitz, ein Niveauregulierungssystem für die Basis, ein Mehrpunktblockiersystem zum Sichern eines Kinderreisesitzes an einer komplementären Basis und eine Reisesitztragegriffanordnung.

47Zum Hintergrund der Erfindung schildert das Klagepatent, dass bei Kinderreisesystemen, die einen Kinderreisesitz und eine komplementäre Basisanordnung umfassen, der Eingriffsmechanismus zwischen dem Kinderreisesitz und der Basis schwierig zu bedienen ist oder keine sichere Passform bildet. Außerdem ist die Position des Eingriffs zwischen dem Sitz und der Basis in Systemen des Standes der Technik nicht optimal, um die verschiedenen Auswirkungen von Front- und Heckkollisionen zu berücksichtigen. Daher besteht Bedarf für ein benutzerfreundlicheres System, das den Kinderreisesitz in Eingriff mit der Basis bringt und von ihr löst. Es besteht ferner Bedarf für einen sichereren und ausgeglicheneren Eingriff zwischen dem Einrastmechanismus an dem Kinderreisesitz und der Basis.

48Bei vielen Kinderreisesystemen ist es für den Benutzer zudem oft schwierig, ein in sich geschlossenes Rückhaltesystem, das von der Basisanordnung getragen wird, so zu bedienen, dass eine sichere Verbindung zwischen dem Rückhaltesystem und einer im Fahrzeug angebrachten Verankerung hergestellt wird. So kann es beispielsweise erforderlich sein, dass für einen Benutzer das Rückhaltesystem nur von einer Seite der Basisanordnung aus zugänglich ist oder er im Fahrzeug eine ungünstige Position einnehmen muss, um das Rückhaltesystem zu bedienen. Darüber hinaus können die Sicherungsgurte des Rückhaltesystems die Basisanordnung unübersichtlich machen und den Eingriff zwischen einem Kinderreisesitz und der Basisanordnung beeinträchtigen, was ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Daher besteht ein Bedarf nach einem benutzerfreundlicheren, in sich geschlossenen Rückhaltesystem für die Basisanordnung, das eine feste Verbindung zwischen der Basis und der in einem Fahrzeug montierten Verankerung herstellt. Darüber hinaus besteht Bedarf für ein Basisanordnung-Rückhaltesystem, bei dem die Sicherungsgurte verdeckt oder derart versetzt sind, dass sie die Anbringung eines Kinderreisesitzes an der Basisanordnung nicht beeinträchtigen.

49In Abs. [0006] nimmt das Klagepatent Bezug auf die EP G, US H und US J, welche nach den Ausführungen des Klagepatentes einen Kinderreisesitz nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 beschreiben.

50Zur Lösung des nicht näher beschriebenen technischen Problems schlägt das Klagepatent im Patentanspruch 1 eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:

511) Kinderreisesitzbasis (12) umfassend:

522) einen Rahmen (14), der dazu dimensioniert ist, auf einem Fahrzeugsitz (32) aufzuliegen, und der vordere (13) und hintere (15) Abschnitte und eine Mittellinie definiert,

533) eine Einstellanordnung (38),

543.1) die mit dem Rahmen (14) gekoppelt ist

553.2) und die eine Blockieranordnung (42) umfasst,

563.3) wobei die Einstellanordnung (38) an einem von den vorderen (13) und hinteren (15) Abschnitten des Rahmens (14) positioniert ist,

574) einen Haltegurt (64) umfassend

584.1) ein freies Ende (74), das lösbar in der Blockieranordnung (42) der Einstellanordnung (38) gesichert ist,

594.2) und wenigstens ein Sicherungsende (68, 70), das dazu ausgelegt ist, an einer in dem Fahrzeug angebrachten Verankerung (36) gesichert zu werden,

605) so dass eine Bewegung des Haltegurts (64) durch die Blockieranordnung (42) die Position des Sicherungsendes (68, 70) in Bezug auf den Rahmen (14) einstellt,

616) der Haltegurt (64) ist Y-förmig und

626.1) die gegenüberliegenden divergierenden Enden des Y umfassen jeweils ein Sicherungsende (68, 70) des Haltegurts (64) und

636.2) das Ende des mittleren Schenkels des Y ist das freie Ende (74).

642.

65Zwischen den Parteien im Streit steht die Verwirklichung der Merkmale 1 und 6, so dass sich zu den weiteren Merkmalen zu Recht Ausführungen erübrigen.

66a)

67Merkmal 1 nennt als Vorrichtung eine Kinderreisesitzbasis, in der maßgeblichen englischen Verfahrenssprache als infant travel seat base bezeichnet, welche in den weiteren Merkmalen näher beschrieben wird. Dabei versteht das Klagepatent unter einer Kinderreisesitzbasis sowohl eine solche, auf welche ein Babysitz aufgebracht und befestigt werden kann, als auch die Basis/Sitzfläche eines Kinderreisesitzes selbst.

68Das Klagepatent selbst macht keine konkreten Ausführungen zum Verständnis des Begriffs infant travel seat base, sondern beschreibt vielmehr den Zweck einer entsprechenden Basis, nämlich die Sicherung der Basis in dem Fahrzeug. Mit der konkreten Ausgestaltung des auf der sichernden Basis angeordneten Kinderreisesitzes, sei es als separater Sitz oder als Teil eines Kinderreisesitzes, der der Basis in seiner Gesamtheit zugehörig ist, beschäftigt sich das Klagepatent nicht.

69Entsprechend wird in der Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform in den Abs. [0012]ff. lediglich die Ausgestaltung der Basis im Detail beschrieben, während der infant travel seat selbst keine Erwähnung gefunden hat. Deutlich gemacht wird vielmehr in den Abs. [0012]ff., dass Kern der technischen Lehre die Ausgestaltung und Befestigung der Basis in dem Fahrzeug ist. Diese Ausgestaltung ist jedoch unabhängig von der Frage, ob es sich bei der Basis um eine eigenständige Vorrichtung handelt oder die Basis Teil des infant travel seat ist. Dies wird verdeutlicht durch die vom Klagepatent in Abs. [0006] genannten Dokumente – die EP G (D1, Anlage KR 11), US H (Anlage KR 10) und US J (D2, Anlage KR 4) -, welche das Klagepatent als Kinderreisesitz nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ansieht. Die D1 zeigt in Figur 1, welche nachfolgend wiedergegeben ist

70

die Befestigung eines Kinderreisesitzes in einem Fahrzeug, mithin keine Basis eines hiervon zu unterscheidenden Babyliegesitzes, welche die Beklagten als ausschließlich vom Gegenstand der Lehre nach dem Klagepatent umfasst sehen. Gleiches gilt für die auf dem Deckblatt des Klagepatentes genannte EP K (Anlage KR 12), welche sich auch mit der Befestigung eines Kinderreisesitzes in einem Fahrzeug befasst sowie die auch auf dem Deckblatt genannte WO L (Anlage KR 13), welche ebenfalls einen Kinderreisesitz zum Gegenstand hat.

72Die Kammer vermag daher nicht der Ansicht der Beklagten beizutreten, dass es sich bei dem Begriff der infant travel seat base um die Basis eines Babyliegesitzes bzw. bei dem infant travel seat um einen Babyliegesitz handelt. Das Klagepatent zeigt zwar in der zeichnerischen Darstellung einer bevorzugten Ausführungsform eine von einem Babyliegesitz zu unterscheidende Basis. Bereits aus grundsätzlichen Erwägungen vermag ein Ausführungsbeispiel die technische Lehre eines Patents nicht zu beschränken, selbst wenn es sich um das einzige Ausführungsbeispiel handelt. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die entsprechenden Angaben trotz ihrer vorgenannten Verortung in der Klagepatentschrift im Rahmen der Schilderung eines Ausführungsbeispiels ausnahmsweise kein Spezifikum dieses einzigen in der Klagepatentschrift dargestellten Ausführungsbeispiels sind, sondern der Fachmann ohne Weiteres erkennt, dass sie dem eigentlichen Erfindungsgedanken des Klagepatents zwingend immanent sind (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 13. August 2015, Az. I-15 U 2/14, Rz. 100 – zitiert nach juris). Vorliegend erkennt der Fachmann, dass die Lehre nach dem Klagepatent nicht auf eine spezifische Ausgestaltung des infant travel seat beschränkt ist, sondern es dem Klagepatent auf eine sichere Befestigung einer Basis sei diese Bestandteil eines Kindersitzes oder ein separates Vorrichtungsteil am Fahrzeug ankommt. Insoweit kommt es nicht darauf an, dass in den Ausführungsformen die Basis als getrenntes Bauteil mit einem eigenen Bezugszeichen versehen ist und ein eigenständiges Bauteil bildet. Denn der Fachmann erkennt, dass es nicht auf die Ausgestaltung der Basis als eigenständiges Bauteil ankommt, sondern nur auf deren sichere Befestigung im Fahrzeug.

73Es ist, entgegen der Ansicht der Beklagten, auch nicht feststellbar, dass Anwendungsgebiet und Gegenstand der geschützten Erfindung ein ganz bestimmter Typ eines Kinderückhaltesystems (oder auch „child restraint system“ genannt), nämlich ein Babyliegesitz – und da auch nur das gesonderte Bauteil einer ein solches Rückhaltesystem gegebenenfalls tragenden Basis – ist. Nach Ansicht der Beklagten wird nach dem Verständnis der Fachleute der Begriff des „Rückhaltesystems“ als Oberbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Typen an solchen Systemen für den sicheren Transport von Kindern benutzt. Dabei seien sich die Fachleute einig, dass es sich beim vom Anspruch 1 angesprochenen „infant traveller seat“ um den Sonderfall eines „Babyliegesitzes“ handelt, der mit den Sitzen für größere Kinder auch konstruktiv wenig zu tun hat und für den entsprechend auch eine Vielzahl von anderen gesetzlichen Bestimmungen gelten. Die Beklagten haben zur Verdeutlichung ihrer Ansicht mit den Anlagen KLG 1 und KLG 2 Dokumente aus dem Prioritätszeitpunkt des Klagepatentes (April 2004) eingereicht. Hierbei handelt es sich um Auszüge der englischen Fassung der UN ECE R44 („Uniform Provisions Concerning the Approval of Restraining Devices for Child Occupance of Power-Driven Vehicles (child restraint system) und deren deutschem Äquivalent verfasst von der Wirtschafskommission für Europa der Vereinten Nationen.

74Dies überzeugt nicht. Die Beklagten selbst erkennen, dass das Klagepatent mit dem „self contained base assembly restraint“ die „Halterung/Befestigung der Basis am Fahrzeug“ und „nicht wie sonst üblich ein das Kind sicherndes Rückhaltesystem wie z.B. den Liegesitz oder einen sonstigen Kindersitz“ meint, so dass es auf die von den Beklagten vorgelegten Dokumente zur Erläuterung des Fachbegriffes „Rückhaltesystem“ und „infant traveller seat“ nicht ankommt. Das Klagepatent beschäftigt sich nicht mit dieser Fragestellung. Das klagepatentgemäße „restraint system“ betrifft gerade nicht die Sicherung des Kindes im Kindersitz, sondern nur die Sicherung des Kindersitzes und konkret seiner Basis in dem Fahrzeug. Gerade die in den Anlagen KLG 1 und 2 vorgelegten Regularien verwenden den Begriff des „restraint systems“ („Rückhaltesystem“) nach der dortigen Definition unter Ziff. 2.1. nicht als Rückhaltesystem des Kindersitzes bzw. seiner Basis in dem Fahrzeug (= Gegenstand des Klagepatents), sondern als „Child restraint system“ (Anlage KLG 1) bzw. „Kinder-Rückhaltesystem“ (Anlage KLG 2), das ausweislich des allerletzten Halbsatzes dieser Definition so gebaut sein muss, dass es die Verletzungsgefahr verringert. Dies ist allerdings nicht Gegenstand des Klagepatentes. Insofern kommt es auch nicht auf die weiteren vorgelegten Dokumente – Anlagen KLG 3 bis 8 - zum fachmännischen Verständnis an.

75Mit der vorgenannten Ansicht der Beklagten, dass es sich bei dem infant travel seat um einen Babyliegesitz handeln müsse, setzen sie sich überdies in Widerspruch zu ihrem eigenen Verständnis im gegen den Rechtsbestand des Klagepatentes geführten Einspruchsbeschwerdeverfahren. Die Beklagte zu 1) als Einspruchsführerin hat als neuheitsschädlichen Stand der Technik auf die EP G (D1) verwiesen. Diese zeigt in Figur 1, welche oben bereits wiedergegeben wurde, einen Kindersitz und keine Basis eines Babyliegesitzes. Die Technische Beschwerdekammer hat den Vortrag der Beklagten zu 1) zum Gegenstand der Offenbarung der D1 wie folgt zusammengefasst (vgl. Anlage KR 3 Ziffer VIII):

76„The opponent's arguments relevant to the present decision may be summarised as follows:

77Novelty

78The subject-matter of claim 1 lacked novelty over Dl. It was not contested that the features of the preamble of claim 1 were known from the third embodiment of D1. Regarding the Y-shaped tether, it was clear that all four embodiments of D1 were intended to be placed on the vehicle seat of Fig. 1 which included two anchor points. It was therefore implicit that even the third embodiment of D1 would include two straps in order to secure the seat base to both anchor points and that the most logical strap arrangement was then one with a Y-shape.“

79Die Beklagte zu 1) hat insoweit selbst die Auffassung vertreten, dass auch ein Kindersitz ohne hiervon zu separierende Basis eine „infant travel seat base“ bilden kann.

80Das vorstehend vertretene Verständnis wird ferner bestätigt durch die Technische Beschwerdekammer als fachkundige Instanz, welche im Einspruchsbeschwerdeverfahren Stand der Technik gewürdigt und als relevanten Stand der Technik herangezogen hat, welcher sich nicht nur mit Basen von Babyliegesitzen befasst. Insoweit kann auf die vorstehend schon genannte D1 sowie die AUM (D6, Anlage KR 14) verwiesen werden. Auch diese befasst sich mit der Befestigung eines Kindersitzes in einem Fahrzeug. Hinsichtlich der D1 wird in der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer unter Ziffer 1.1.1 ausgeführt:

81„The Board finds, and both parties agreed that the features in the preamble of claim 1 are known from D1.“

82Damit wird deutlich gemacht, dass nicht nur die Beklagte zu 1), sondern auch die Technische Beschwerdekammer des EPA eine Anordnung wie in der D1 als eine solche ansieht, die u.a. vom Merkmal 1 des Anspruchs 1 umfasst ist.

83b)

84Merkmal 6, welches ferner zwischen den Parteien diskutiert wird, sieht vor, dass der Haltegurt Y-förmig ist und die gegenüberliegenden divergierenden Enden des Y umfassen jeweils ein Sicherungsende des Haltegurts und das Ende des mittleren Schenkels des Y ist das freie Ende. Dadurch wird bestimmt, dass das nach Merkmal 4.1 lösbar in der Blockieranordnung der Einstellanordnung gesicherte freie Ende das Ende des mittleren Schenkels Y ist. Die in Merkmal 5 angesprochene Bewegung des Haltegurts durch die Blockieranordnung wird erfindungsgemäß durch ein Ziehen an dem mittleren Schenkel des Y (das freie Ende) erfolgen, um so die Position des Sicherungsendes (68, 70) in Bezug auf den Rahmen (14) einzustellen.

85Das Y nach der Merkmalsgruppe 6 wird durch das freie Ende (central leg end) des Gurtes und die beiden divergierenden Enden (divergent ends) gebildet. Die divergierenden Enden umfassen ferner die von den divergent ends zu unterscheidenden Sicherungsenden (securing ends (68, 70)).

86Die Erfindung des Klagepatents ermöglicht es damit, dass man komfortabel und leicht zugänglich nur an einem Ende im vorderen Bereich der Kinderreisesitzbasis ziehen muss (nämlich an dem Ende des mittleren Schenkels des Y) und die Basis bzw. den ganzen Sitz dadurch an zwei schwer zugänglichen Stellen (den Sicherungsenden (68, 70) des Haltegurts (64)) fixiert. Somit kann man die gesamte Basis und damit auch den Sitz erheblich komfortabler und auch sicherer einbauen sowie fixieren, als es im Stand der Technik möglich war.

87Hierfür ist allerdings nicht erforderlich, dass der Haltegurt über seinen gesamten Verlauf streng Y-förmig ausgestaltet sein muss. Eine an ein Y angenäherte Ausgestaltung reicht aus. Entsprechendes macht das Klagepatent in der zeichnerischen Darstellung einer bevorzugten Ausführungsform in Figur 11 deutlich, nachfolgend wiedergegeben.

88

Diese zeigt, dass der Y-förmige Haltegurt in dem mit den Bezugsziffern 68, 70 gekennzeichneten Bereich eine Umlenkung erfährt und damit von einer Y-Form im weiteren Verlauf des Haltegurtes abweicht.

90Der geschilderten Ansicht mögen die Ausführungen der Klägerin vom 29. August 2017 (Anlage KLG 12) im Einspruchsbeschwerdeverfahren unter Ziffer 3.1.2 widersprechen. Dort wird ausgeführt:

91„In first instance, in reply to the arguments submitted by the Opponent/Appellant concerning the definition of Y-shaped tether, the Proprietor asserted that the Y-shaped configuration is a feature that the skilled person fully understands when looking at the claims. Furthermore, the wording of claim 1 does not produce any clarity issues especially when interpreted in view of the description and drawings. In fact the skilled person is fully enabled by the clear and concise wording of the claims to realize the claimed invention and particular a tether that has a Y-shape with a respective securing and at the opposed divergent ends of the Y of the tether and with a central leg end of the Y being the free end.”

92„Therefore, claim 1 is clear and does not introduce any ambiguity concerning the features of the Y-shaped tether. Hence, the features of claim 1 regarding the Y-shaped tether cannot be interpreted in a broader manner by the Opponent/Appellant such as to generalize the meaning of “Y shaped” so that the “T shaped” tether of D2 could anticipate it. As a matter of fact, Y and T are different and well-known shapes of alphabet letters which cannot be confused or interchanged by the skilled person.”.

93Die fachkundige Technische Beschwerdekammer hat sich der geäußerten Ansicht nicht angeschlossen und unter Ziffer 2.4.1 (Anlage KR 3) mit Bezug auf die US J (D2, Anlage KR 4) ausgeführt (Hervorhebung hinzugefügt):

94„As discussed under point 1.2 above, D2 (see Figs. 1 to 4) discloses a Y-shaped tether (anchor belt 16, leash 20 and clasps 52), the divergent ends each including a securing end of the tether. The leash 20 is releasably secured to the leash mount portion 68 at its free end by connector 48. The tether arrangement of D2, however, provides no hint to the claimed solution of the problem since the central leg end (leash 20) of the Y-shaped tether is simply bolted to the leash mount portion 68 rather than being releasably secured in a locking assembly of the adjustment assembly, through which it can also move, which would be required in order to guide the skilled person to the necessary modification of D1.“

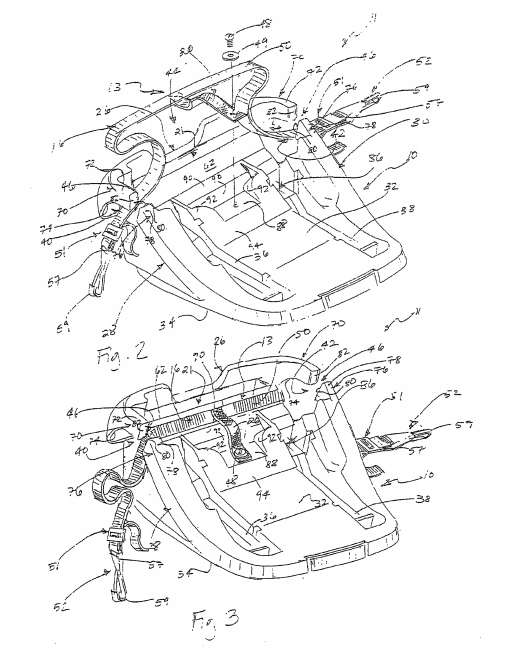

95Nachfolgend wiedergegeben werden zur Verdeutlichung die Figuren 2 und 3 der D2:

96

Diese zeigen einen Haltegurt der nicht streng Y-förmig gebildet ist und Umlenkungen erfährt. Ein solcher wurde von der Technischen Beschwerdekammer als Y-förmig angesehen, wie der vorstehend zitierte Absatz aufzeigt.

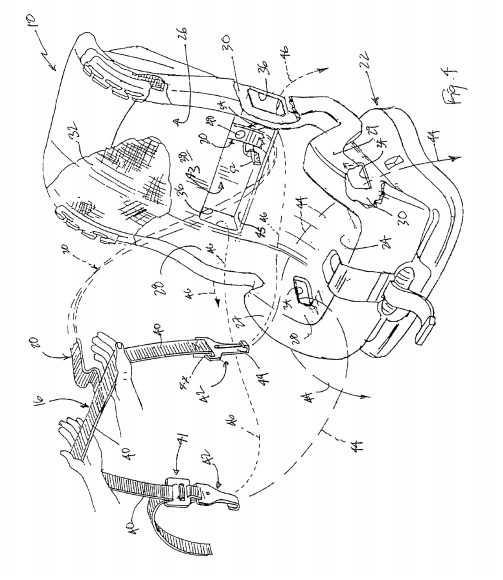

98Gleiches gilt für die US N (D3, Anlage KR 5), deren Figur 4 nachfolgend wiedergegeben ist:

99

Hierzu führt die Technische Beschwerdekammer im Rahmen der Ausführungen zur Erfindungshöhe unter Ziffer 2.5.1 (Anlage KR 3) aus:

101„D3 essentially discloses the same tether system as that in D2, except that the anchor system (see Fig. 4) is coupled via leash 20 with the child seat 10 via connector 48 rather than with the separate base unit. Thus, as was the case when seeking a teaching in D2 as to how to modify D1, the free end of the Y-shaped tether of D3 is not used to tighten the seat fixing in an adjustment assembly, rather it is permanently fixed to the child seat with the adjustment taking place on the divergent ends of the Y.“

102Auch hier wird der Haltegurt als Y-förmig angesehen, obwohl dieser – bei strenger Betrachtung – eher T-förmig ausgestaltet sein dürfte.

103Einer strengen Y-Form bedarf es auch unter Heranziehung technisch-funktionaler Aspekte nicht. Denn mittels der Lehre nach dem Klagepatent soll erreicht werden, dass man komfortabel und leicht zugänglich nur an einem Ende im vorderen Bereich der Kinderreisesitzbasis ziehen muss (nämlich an dem Ende des mittleren Schenkels des Y) und die Basis bzw. den ganzen Sitz dadurch an zwei schwer zugänglichen Stellen (den Sicherungsenden (68, 70) des Haltegurts (64)) fixiert. Dies wird auch erreicht, wenn der Haltegurt nicht streng Y-förmig ausgestaltet ist und auch Umlenkungen erfährt.

1043.

105Ausgehend von vorstehend beschriebenem Verständnis der Lehre nach dem Klagepatent machen die angegriffenen Ausführungsformen von dieser wortsinngemäßen Gebrauch.

106Da das Klagepatent nicht auf eine Basis für einen Babyliegesitz beschränkt ist, macht auch die Basis eines Kinderreisesitzes als Bestandteil eines solchen vom Merkmal 1 Gebrauch.

107Ferner weisen die angegriffenen Ausführungsformen einen Y-förmigen Haltegurt auf wie die nachfolgend wiedergegebenen und durch die Klägerin farblich gekennzeichneten Fotographien der angegriffenen Ausführungsformen zeigen.

108X

109Dass eine exakte Y-Form vom Klagepatent nicht vorausgesetzt ist, wurde vorstehend dargelegt.

1104.

111Der Einwand der Beklagten, ihnen stünde ein Recht auf Weiterbenutzung nach Art. 64 EPÜ, § 123 Abs. 5 oder Abs. 6 PatG zu, ist unbegründet. Es entspricht ständiger Rechtsprechung des BGH, dass derjenige, der den Gegenstand eines Patents oder einer offengelegten Patentanmeldung bereits vor dem Zeitpunkt des zwischenzeitlichen Erlöschens des Patents oder des Verfalls der offengelegten Patentanmeldung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat und die Benutzung lediglich über diesen Zeitpunkt hinaus fortsetzt, kein Weiterbenutzungsrecht erwerben kann (so schon BGH, GRUR 1993, 460, 462 – „Wandabstreifer“, mit Hinweis u.a. auf BGH, GRUR 1956, 265, 268 ff. – „Rheinmetall-Borsig“; vgl. auch Benkard, PatG, 11. Auflage, § 123, Rdnr. 76; Schulte, PatG, 11. Auflage, § 123, Rdnr. 181). Die Beklagten hatten den Gegenstand des Klagepatents mit den angegriffenen Ausführungsformen unstreitig schon vor dem Zeitpunkt des zwischenzeitlichen Erlöschens des Klagepatents in Benutzung genommen und setzen diese Benutzung bis heute fort.

112In Anlage KLG 13 wurde ein Auszug aus der Internet-Werbung der Beklagten vorgelegt, wo es auf Blatt 1, unten, ausdrücklich heißt, dass die angegriffene Ausführungsform „D“ vom ADAC bereits im November 2015 getestet bzw. bewertet wurde. Auch in der korrespondierenden Anlage KLG 15 wird als „Testjahr“ des ADAC 2015 angegeben. Entsprechendes ergibt sich für die andere angegriffene Ausführungsform „C“ gemäß Anlage KLG 14, wo auf Blatt 1, unten, ebenfalls auf einen Test durch den ADAC bereits im Juni 2016 hingewiesen wird. In der korrespondierenden Anlage KLG 16 wird folglich auch als „Testjahr“ 2016 ausgewiesen.

113Die angegriffenen Ausführungsformen wurden also schon lange vor dem zwischenzeitlichen Erlöschen des Klagepatents (am 30. April 2021) durch beide Beklagte im hier angegriffenen Umfang ohne Zustimmung der Klägerin benutzt und diese Benutzung bis heute fortgesetzt. Daher steht den Beklagten nach einhelliger Meinung in Rechtsprechung und Lehre kein Weiterbenutzungsrecht zu.

114II.

115Aus der Verletzung des Klagepatentes ergeben sich nachfolgende Rechtsfolgen:

1161.

117Da die Beklagten das Klagepatent widerrechtlich benutzt haben, sind sie gemäß Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung der Benutzungshandlungen verpflichtet.

1182.

119a) Die Beklagten trifft ein zumindest fahrlässiges Verschulden. Denn die Beklagten als Fachunternehmen hätten bei Anwendung der von ihnen im Geschäftsverkehr zu fordernden Sorgfalt die Benutzung des Klagepatents erkennen und vermeiden können, § 276 BGB. Für die Zeit ab Erteilung des Klagepatents – mit Ausnahme des Zeitraums des Erlöschens des Klagepatentes im Zeitraum vom 1. Mai 2021 bis zum 27. März 2022 - schulden die Beklagten daher Ersatz des Schadens, welcher der Klägerin entstanden ist und noch entstehen wird, Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 2 PatG. Da die genaue Schadensersatzhöhe derzeit noch nicht feststeht, die Klägerin nämlich keine Kenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen durch die Beklagten hat, hat sie ein rechtliches Interesse gemäß § 256 ZPO daran, dass die Schadensersatz- und Entschädigungspflicht der Beklagten dem Grunde nach festgestellt wird.

120b)

121Für den Zeitraum des Erlöschens des Klagepatentes wegen Nichtzahlung der 17. Jahresgebühr steht der Klägerin kein Anspruch auf Bereicherungsausgleich zu.

122Die Wirkungen der Wiedereinsetzung sind im Gesetz – sei es in § 123 PatG, oder in § 233 ZPO – nicht abschließend geregelt (vgl. auch BGH, GRUR 1956, 265, 268) – Rheinmetall-Borsig I). Es entspricht höchstrichterlicher Rechtsprechung, dass durch die Wiedereinsetzung die versäumte und nachgeholte Handlung als rechtzeitig vorgenommen fingiert wird (BGH, GRUR 1995, 333, 334 – Aluminium-Trihydroxid; BGHZ 8, 284, 285 = NJW 1953, 423; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. [2006], § 123 PatG Rdnr. 69; vgl. auch BGH, GRUR 1963, 519, 522 – Klebemax; BGHZ 121, 194 = GRUR 1993, 460, 464 – Wandabstreifer; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2014, 1 - Schneeschieber). Der durch die Fristversäumung eingetretene Rechtsnachteil wird rückwirkend beseitigt (BGHZ 8, 284, 285 = NJW 1953, 423; BGHZ 98, 325 = NJW 1987, 327; Benkard/Schäfers, § 123 Rdnr. 69). Zu § 233 ZPO hat der BGH in verschiedenen Entscheidungen festgestellt, dass durch die Gewährung der Wiedereinsetzung gegen die Versäumung einer Rechtsmittelfrist selbst die Rechtsfolgen einer zunächst eingetretenen Rechtskraft entfallen (BGHZ 98, 325 = NJW 1987, 327, 328 m. w. Nachw.). Der BGH hat dazu ausgeführt, dass es für die Frage, inwieweit Rechtshandlungen Bestand haben, die im Vertrauen auf einen solchen Schein der Rechtskraft vorgenommen wurden, auf das sachliche Recht ankomme. Fehle es an einer Schutzvorschrift zu Gunsten dessen, der sich auf den Schein der Rechtskraft verlassen habe, sei die mit der Möglichkeit einer späteren Beseitigung dieses Rechtsscheins verbundene Rechtsunsicherheit in Kauf zu nehmen (BGHZ 8, 284, 287 = NJW 1953, 423). Auch für § 123 Abs.1 PatG ist anerkannt, dass eine in Folge nicht fristgemäß gezahlter Jahresgebühr verfallene Patentanmeldung durch die Wiedereinsetzung rückwirkend wieder auflebt (BGHZ 121, 194 = GRUR 1993, 460, 464 – Wandabstreifer; Benkard/Schäfers, § 123 Rdnr. 69) oder ein aus demselben Grund erloschenes Patent rückwirkend wieder in Kraft tritt (BGH, GRUR 1956, 265 – Rheinmetall-Borsig I; Benkard/Schäfers, § 123 Rdnr. 69).

123Allerdings hat der BGH zu § 123 Abs. 1 PatG auch entschieden, dass der Wiedereinsetzung, mit der ein erloschenes Patent wieder in Kraft tritt, keine Rückwirkung in dem Sinne zukommt, dass Benutzungshandlungen, die in der Zeit zwischen dem Erlöschen und dem Wiederinkrafttreten des Patents erfolgt sind, als rechtswidrig anzusehen wären (BGH, GRUR 1956, 265 – Rheinmetall-Borsig I; vgl. auch BGH, GRUR 1963, 519, 522 – Klebemax). Im Gesetz sei für den Schutz von Rechten Dritter, wenn vom Weiterbenutzungsrecht abgesehen werde (vgl. § 123 V und VII PatG bzw. § 43 IV PatG a. F.), zwar keine Vorsorge getroffen worden, daraus folge aber nicht, dass eine vor der Wiedereinsetzung erlaubte Handlung nachträglich in Folge der Wiedereinsetzung zu einer rechtswidrigen werden müsste. Unter ausdrücklicher Ablehnung der Rechtsprechung zu § 233 ZPO hat der BGH weiter ausgeführt, die Annahme, der Gesetzgeber habe mittels einer bloßen Fiktion einen vorhandenen Zustand objektiver Rechtmäßigkeit nachträglich für rechtswidrig erklären wollen, liege rechtlich fern. Zwingende Gründe für eine solche Rückwirkung gebe es nicht. Die Regelung für das Weiterbenutzungsrecht spreche eher gegen eine solche Rückwirkung. Im Übrigen hat der BGH ausgehend von der Interessenlage der Parteien eine Rückwirkung der Wiedereinsetzung in dem Sinne verneint, dass Benutzungshandlungen während der Zeit zwischen dem Erlöschen und dem Wiederinkrafttreten des Patents nachträglich rechtswidrig werden (BGH, GRUR 1956, 265, 268 – Rheinmetall-Borsig I). Auf dieser Grundlage hat der BGH in der späteren Entscheidung „Wandabstreifer“ (BGHZ 121, 194 = GRUR 1993, 460) außerdem festgestellt, dass der Patentanmelder im Fall der Wiedereinsetzung für Benutzungshandlungen in dem Zeitraum, in dem die Patentanmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresgebühren verfallen war, keine Benutzungsentschädigung verlangen kann. In Kenntnis der Rechtsprechung zu § 233 ZPO hat er der Wiedereinsetzung gleichwohl keine weitergehende Rückwirkung beigemessen, weil andernfalls der Inhaber eines erteilten Patent schlechter stünde als der Anmelder einer lediglich offengelegten Patentanmeldung (BGHZ 121, 194 = GRUR 1993, 460, 464 – Wandabstreifer).

124Insofern besteht nach Ansicht höchstgerichtlicher Rechtsprechung kein Raum für eine Benutzungsentschädigung im Zeitraum des Erlöschens eines Patentes wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr (a.A. von Maltzahn, GRUR 1993, 460, 465). Dieser Ansicht schließt sich die Kammer ausdrücklich an.

1253.

126Um die Klägerin in die Lage zu versetzen, den ihr zustehenden Schadensersatz und die ihr zustehende angemessene Entschädigung zu beziffern, sind die Beklagten verpflichtet, im zuerkannten Umfang über ihre Benutzungshandlungen Rechnung zu legen, § 140b PatG i.V.m. § 242 BGB.

127Nach der etablierten Rechtsprechung der Düsseldorfer Kammern (vgl. LG Düsseldorf, Urteil v. 21. September 2017, Az. 4a O 18/16, Rz. 224, zitiert nach juris; Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 15. Aufl., Kapitel D., Rn. 884) kann die Klägerin – nach ihrer Wahl – Auskunft und Rechnungslegung nur dann auch in elektronischer Form , d.h. neben der grundsätzlich schriftlich geschuldeten Form, verlangen, soweit die entsprechenden Belege bei den Beklagten auch bereits elektronisch vorliegen. Die Klägerin hat demzufolge keinen Anspruch darauf, dass die Beklagten die bei ihnen vorhandenen Dokumente in eine elektronische Form überführen.

1284.

129Die Beklagten sind nach Art. 64 EPÜ, § 140a Abs. 1 und 3 PatG in der zuerkannten Weise (mit Ausnahme des Zeitraumes des Erlöschens des Klagepatentes) auch zur Vernichtung und zum Rückruf der das Klagepatent verletzenden Gegenstände verpflichtet.

130Soweit die Klägerin beantragt, dass die Beklagten der Klägerin jeweils eine Liste mit den Empfängern ihres Rückrufschreibens sowie jeweils ein Muster dieses Rückrufschreibens vorzulegen haben, ist eine Rechtsgrundlage hierfür nicht ersichtlich. Ob ausreichende Handlungen in Bezug für den Rückruf durch einen Verletzer vorgenommen wurden, ist im Zwangsvollstreckungsverfahren zu überprüfen.

131III.

132Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 ZPO.

133Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 709, 108 ZPO.

134Der Streitwert wird auf EUR 500.000,- festgesetzt. Davon entfallen EUR 50.000,- auf eine gesamtschuldnerische Haftung der Beklagten.

135Klepsch |

Wimmers |

Dr. Janich |