Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

Seite drucken

Seite drucken

Entscheidung als PDF runterladen

Entscheidung als PDF runterladen

I.Die Klage wird abgewiesen.

II.Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.

III.Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

T a t b e s t a n d

2Die Klägerin macht Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf aus den Vertriebswegen, Vernichtung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht X-Weg Urheberrechtsverletzung, hilfsweise aus wettbewerbsrechtlichem Nachahmungsschutz sowie äußerst hilfsweise wegen weiterer Wettbewerbsverstöße geltend.

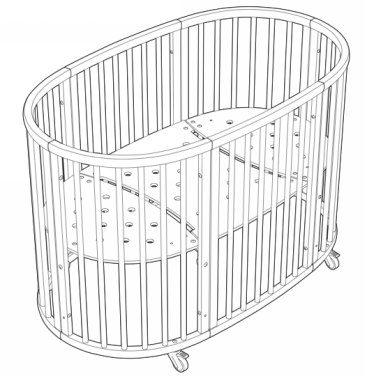

3Die Klägerin ist ein in Norwegen ansässiges, international tätiges Unternehmen, das Designmöbel für Kinder herstellt und über den firmeneigenen Online-Shop unter www.stokke.com und in Deutschland über ihre U GmbH vertreibt. Unter der Bezeichnung „S“ produziert und vertreibt sie seit Herbst 1999 das nachfolgend eingeblendete Kinderbett mit vollständig ovaler Grundform, bestehend aus vier gerundeten, mit senkrechten Stäben versehenen Elementen (je zwei am Kopf- und am Fußende), die annähernd einen Viertelkreis beschreiben, zwei leicht gebogenen, gegenüberliegend angebrachten Seitenteilen mit senkrechten Stäben (im Folgenden auch als Mittelteile bezeichnet) sowie einem dreiteiligen Auflageboden:

4

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die als Anlage K 6 vorgelegte Aufbauanleitung, das Produktinformationsblatt gemäß Anlage K 7, den als Anlage K 55 eingereichten Katalog aus dem Jahr 1999 sowie auf das im Original als Anlage K 5 eingereichte „S“-Kinderbett Bezug genommen. Auf dem Endkundenmarkt wird das Kinderbett „S“ als zusammenbaubares Set angeboten und verkauft. Es kann durch Umbau- bzw. Erweiterungssets, die ergänzend zu dem Grundmodell zugekauft werden können, sowohl in ein kleineres Babybett („S Mini“) als auch in ein Bett für größere, maximal bis zehn Jahre alte Kinder („S Junior“) umgebaut werden.

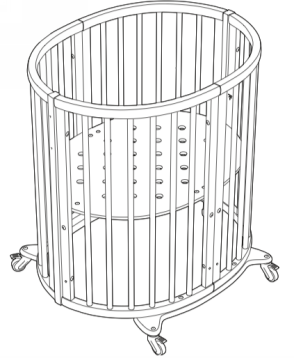

7Durch Einfügen je eines stabförmigen, im Profil keilförmigen Abstandshalters am Kopf- und Fußende sowie durch Einlegen eines kleineren, ovalen Auflagebodens entsteht das in der Grundform ebenfalls vollständig ovale, nachfolgend mit dem optional anschraubbaren Gestell samt Rollen eingeblendete „S Mini“ (Anlage K 74):

8

Das „S Mini“ kann vom Endverbraucher aus einem „S“-Kinderbett sowohl durch Umbauen und Hinzufügen der vorgenannten Umbauteile hergestellt oder gesondert auf dem Endkundenmarkt als Aufbauset erworben werden.

10Darüber hinaus kann das „S“-Kinderbett auch mit Hilfe des Erweiterungssets „ST ”S“ Junior-Bettverlängerung“, bestehend aus zwei zusätzlichen Bodenelementen, die anstelle des mittleren Auflagebodens des Grundmodells eingebaut werden, und zwei Holzstreben, mit deren Hilfe der Auflageboden für die Matratze zusätzlich abgestützt wird, wie nachfolgend eingeblendet in das „S Junior“-Bett umgebaut werden (Anlage K 73):

11

Schließlich können die beiden nahezu halbkreisförmigen Bögen am Kopf- und Fußende zusammen mit den jeweiligen Auflagenböden auch als zwei separate Stühle verwandt werden.

13Das Kinderbett „S“ wurde seit seiner Markteinführung regelmäßig beworben, zuletzt als „das ovale Kinderbett“ (vgl. hierzu die als Anlage K 17 vorgelegten Werbekataloge und die Werbenachweise in Anlage K 18). Es wurde mehrfach für sein Design ausgezeichnet (Anlagen K 8, K 10 bis K 13). Über das Kinderbett „S“ wurde in der Vergangenheit in der deutschen Presse, in deutschsprachigen Zeitschriften und in Online-Foren sowie auf Blogs von Eltern wiederholt berichtet (vgl. hierzu die Anlagen K 16, K 18, K 35, K 63A und K 87). Die Klägerin präsentierte das Kinderbett „S“ in den vergangenen sechs Jahren zudem regelmäßig auf der Verbrauchermesse „Babywelt“ in mehreren deutschen Großstädten.

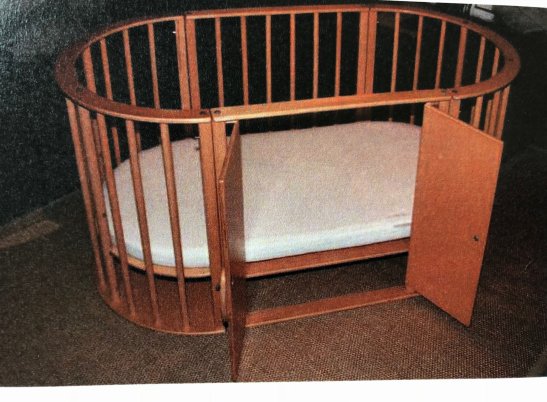

14Die Beklagte, die bundesweit über den von ihr betriebenen Online-Shop www.comfortbaby.de (Anlage K 4) und über die Internethandelsplattform „Amazon“ (Anlage K 3 und Anlage LP 5) Babymöbel, u.a. auch Kinder- und Babybetten, vertreibt, bot das angegriffene und in der Anlage 1 zum Klageantrag Ziffer I. sowie nachfolgend abgebildete Kinderbett zumindest bis zum 17.08.2017, dem Tag der Zustellung der Beschlussverfügung des Landgerichts Köln vom 20.07.2017 (Az. 31 O 245/17, Anlage K 25), unter der Bezeichnung „ComfortBaby-Bett“ zum Kauf an (im Folgenden als „Modell 1“ bezeichnet):

15

Das Modell 1 besteht aus vier gerundeten, viertelkreisförmigen Elementen mit senkrechten Stäben, von denen je zwei am Kopf- und am Fußende einen Halbkreis bilden, sowie zwei geraden Seiten- bzw. Mittelteilen mit senkrechten Stäben. Wegen der Einzelheiten der Gestaltung wird auf die in den Anlagen LP 5 und 7 vorgelegten Lichtbilder, die Bauanleitung gemäß Anlage K 24 und das als Anlage K 50 im Original vorgelegte Kinderbett verwiesen.

19Seit Herbst 2017 bietet die Beklagte unter derselben Bezeichnung („ComfortBaby-Bett“) das in Anlage 2 zum Klageantrag Ziffer I. eingeblendete – von ihr in der Werbung als „oval“ beschriebene (vgl. Anlagen K 77, K 81 und K 89) – Kinderbett zum Kauf an (im Folgenden als „Modell 2“ bezeichnet). Von dem früheren Modell 1 unterscheidet sich das Modell 2 – wie auf den nachfolgend eingeblendeten Lichtbildern zu sehen – dadurch, dass der obere Rahmen (Um- bzw. Handlauf) ringsum nicht durchgängig die gleiche Höhe ausweist, sondern zum Kopf- und Fußende hin an der Oberkante sanft ansteigt und zu den Mittelteilen hin wieder sanft abfällt und dadurch, dass – von den Parteien im Verfahren nicht angesprochen – die Gestaltung der senkrechten Stäbe, die teilweise nicht über ein rundes, sondern über ein im Wesentlichen rechteckiges Profil verfügen, abweicht:

20

Das Modell 2 und das Modell 1 lassen bzw. ließen sich ohne Zukauf eines Erweiterungssets aus dem Set „Babybett SmartGrow 7in1“ bzw. „Babybett SmartGrow 6in1“, einem multifunktionalen, mitwachsenden Baby- und Kinderbett, zusammenbauen. Durch Entfernen der beiden geraden Seitenteile und des mittleren, rechteckigen Auflagebodens kann das Kinderbett in ein kleines, kreisrundes Babybett umgebaut werden (vgl. Abbildung in Anlage K 37). Die beiden vollständig halbkreisförmigen Bögen mit den zugehörigen halbkreisförmigen Auflageböden können jeweils als Stühle verwandt werden (wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Ausführungen der Beklagten im Schriftsatz vom 12.12.2018 und die dort abgebildeten Lichtbilder, Seite 13 ff., Bl. 383 ff. GA, sowie die Anlagen K 24, K 37 und K 89 Bezug genommen). Mit dem gesondert angebotenen und käuflich zu erwerbenden Erweiterungsset gemäß Anlage K 77 lässt sich das „ComfortBaby“-Bett für größere Kinder auch auf eine Länge von 178 cm erweitern.

23Die Klägerin ist aus wettbewerbsrechtlichem Nachahmungsschutz bereits vor der Klageerhebung nicht nur gegen die Beklagte, sondern auch gegen andere Hersteller bzw. Anbieter von Kinderbetten gerichtlich sowie außergerichtlich vorgegangen. Im Jahr 2009 verbot das Landgericht Köln mit Beschluss vom 16.09.2009 (Az. 33 O 274/09) den Vertrieb des dort im Tenor abgebildeten Kinderbetts (Anlage K 21). Im Jahr 2016 ging die Klägerin erfolgreich außergerichtlich gegen den Anbieter des Kinderbetts „Zoey“ (Abbildung auf Seite 14 der Klageschrift oben) vor, der daraufhin eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgab. Mit Beschlussverfügung vom 04.07.2016 und anschließendem Urteil vom 01.06.2017 (Az. 14 O 144/16) untersagte das Landgericht Köln den Vertrieb des auf Seite 14 der Klageschrift unten abgebildete „Waldin“-Kinderbetts (Anlagen K 22 und K 39). Ferner verbot das Landgericht Köln mit Beschlussverfügung vom 15.09.2017 (Az. 33 O 147/17) den Vertrieb des auf Seite 15 der Klageschrift eingeblendeten Kinderbetts (Anlage K 23 = K 48).

24Gegen die Beklagte erwirkte die Klägerin – ebenfalls gestützt auf wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz – vor dem Landgericht Köln wegen des Vertriebs des Modells 1 eine einstweilige Verfügung. Die Beschlussverfügung vom 20.07.2017 (Anlage K 25) wurde mit Urteil vom 27.10.2017 (Az. 31 O 245/17) vom Landgericht Köln bestätigt (Anlage K 38). Die hiergegen von der Beklagten eingelegte Berufung wurde vom Oberlandesgericht Köln mit Beschluss vom 03.04.2018 (Az. 6 U 169/17, Anlage K 42) zurückgewiesen. Auf Antrag der Beklagten wurde die Klägerin vom Landgericht Köln sodann aufgefordert, Hauptsacheklage zu erheben. Dieser Aufforderung ist die Klägerin mit der hiesigen Klage nachgekommen.

25Während des laufenden hiesigen Gerichtsverfahrens gaben zwei Anbieter von in der Anlage LP 1 enthaltenen Kinderbetten („Bebemooi“ und „B Zirbenbetten“) strafbewehrte Unterlassungserklärungen ab (Anlagen K 46 und K 47). Ferner erwirkte die Klägerin während der Messe „Kind+Jugend“ 2018 vor dem Landgericht Köln gegen vier weitere Anbieter von Kinderbetten erneut gestützt auf wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz die vier mit Anlage K 88 vorgelegten Beschlussverfügungen (siehe Anlage K 88 und Ablichtung der Kinderbetten auf Seite 14 f. des Schriftsatzes der Klägerin vom 10.04.2019, Bl. 420 ff. GA). Darüber hinaus gaben die beiden Anbieter der im Schriftsatz der Klägerin vom 10.04.2019 auf Seite 16 (Bl. 422 GA) abgebildeten Kinderbetten strafbewehrte Unterlassungserklärungen ab.

26Die Klägerin ist der Ansicht, das angegriffene Kinderbett verletze die ihr von den beiden Designern und Urhebern, Frau H und Herrn I, übertragenen ausschließlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte. Die Rechte seien der früheren Produktionsgesellschaft T, deren Rechtsnachfolge sie im Rahmen einer Umstrukturierung (bei gleichzeitiger Änderung der eigenen Firma, vgl. Anlage K 29) angetreten habe, mit dem Lizenzvertrag aus dem Jahr 1999 (Anlage K 31/K 49) übertragen worden. Der Lizenzvertrag nehme auf die zugehörige Patentschrift vom 03.03.1999 – vorgelegt als Anlage K 85 – Bezug; jedenfalls sei die als Anlage K 85 vorgelegte Patentschrift Anlage zu dem Lizenzvertrag gewesen.

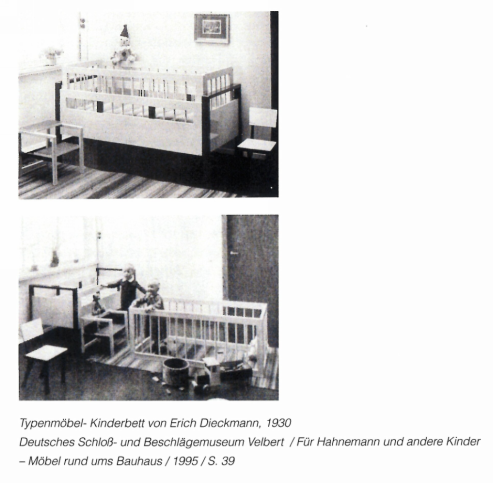

27Das Kinderbett „S“ sei von den beiden als Zeugen benannten freiberuflichen Designern I und H in der Zeit von 1997 bis März 1998 gemeinsam entworfen worden. Hierzu trägt die Klägerin nach dem am 17.07.2018 erteilten rechtlichen Hinweis (Bl. 263 GA) im Schriftsatz vom 24.08.2018 im Einzelnen vor (siehe Seite 2 ff., Bl. 265 ff. GA). Danach habe der als Zeuge benannte Designer I bereits 1994 die Idee für ein ovales Kinderbett gehabt. Noch im selben Jahr habe er eine ganze Reihe von Produktzeichnungen gefertigt (u.a. die als Anlage K 82 vorgelegten, von Hand gefertigten Skizzen), die er danach immer wieder abgeändert und weiterentwickelt habe. Ab 1997 habe auch die als Zeugin benannte Designerin H an der Entwicklungsarbeit und den Zeichnungen mitgewirkt. Im März 1998 schließlich hätten die beiden Designer Zeichnungen mit verschiedenen Gestaltungen ovaler Kinderbetten an die Klägerin übersandt, von denen das auf den Zeichnungen als „Modell 2“ bezeichnete Bett (im Folgenden: Modellzeichnung 2) praktisch die finale Gestaltung des Kinderbetts „S“ zeige, wie die nachfolgend eingeblendeten Zeichnungen verdeutlichten (Anlage K 52):

28

Aus der Modellzeichnung 2 sei in der Folge die endgültige Gestalt des „S“-Kinderbetts in Kooperation mit der Klägerin finalisiert worden.

3031

Das Kinderbett „S“ genieße als Premium-Design-Möbelstück Urheberrechtsschutz, weil es sich um eine persönliche geistige Schöpfung handele. Es weise die erforderliche Gestaltungshöhe auf, die es rechtfertige, das Möbelstück als Werk der angewandten Kunst einzuordnen. Hierzu trägt die Klägerin, u.a. unter Verweis auf die Ausführungen von Prof. H3 in seinem Privatgutachten vom September 2017 (Anlage K 26), im Einzelnen vor. Die notwendige Gestaltungshöhe erlange es aufgrund des außergewöhnlichen und ästhetisch in besonders hohem Maße ansprechenden Designs. Den beiden Designern sei es gelungen, ein licht- und luftdurchflutetes Kinderbett zu schaffen, das offen und transparent wirke. Zugleich vermittele es mit der ovalen Grundform, welche an die Umgebung des Embryos im Mutterleib erinnere, geschützt durch die in regelmäßigen Abständen angeordneten, senkrechten Stäbe zudem den Eindruck von Geborgenheit. Beleg für die künstlerische Gestaltung sei auch der Umstand, dass das Kinderbett „S“ seit 2003 in der „Museum of Childhood“-Kollektion des Victoria and Albert Museums in London ausgestellt sei (Anlagen K 32 und K 54). Außerdem seien nunmehr nach der Geburtstagszug-Entscheidung des Bundesgerichtshofs an die Gestaltungshöhe im Vergleich zu sonstigen Kunstwerken keine höheren Anforderungen mehr zu stellen.

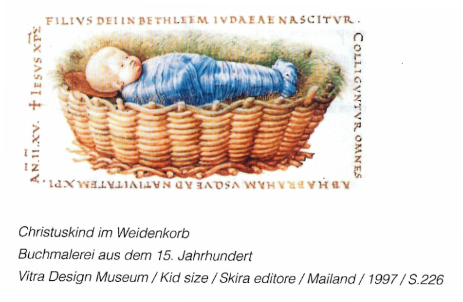

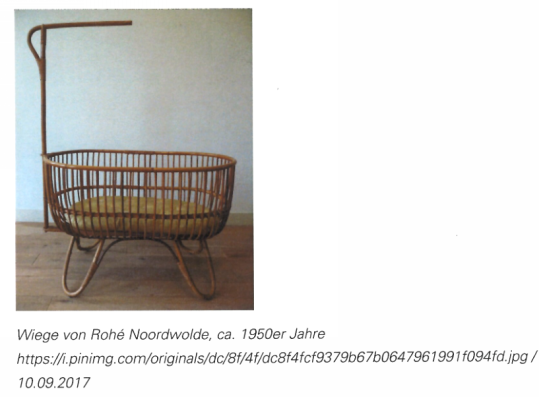

32Die besondere Formgebung des Kinderbetts „S“, die nicht technisch bedingt sei, sei im Zeitpunkt der Schöpfung und Markteinführung auch nicht vorbekannt gewesen. Das Kinderbett „S“ habe sich bei Markteintritt im Herbst 1999 in seiner ästhetisch offenen, licht- und luftdurchfluteten Gestaltung, insbesondere durch die vollständig ovale Grundform, aber auch wegen seiner Funktionalität ganz erheblich und nachhaltig von herkömmlichen, damals durchweg rechteckigen Kinderbetten, die ein massives Fuß- und Kopfteil aufgewiesen hätten (Anlagen K 19 und K 20), abgehoben. Dass die beiden Designer bei ihrer Schöpfung im Ausgangspunkt möglicherweise an ältere, im Privatgutachten von Prof. H3 genannte und dort auf den Seiten 9 ff. eingeblendete Möbelstücke, wie Sitzbänke, Stühle, Wiegen und Stubenwagen, angeknüpft hätten, stehe dem Urheberrechtsschutz des Kinderbetts „S“ nicht entgegen, da die bloße Formverwandtschaft zu anderen Werken nicht schade.

33Soweit man in dem „de C“-Kinderbett (Anlage LP 4), das – insofern unstreitig – am 12.09.1997 angemeldet und am 09.04.1998 veröffentlicht worden sei, eine Vorwegnahme sehen wollte, handele es sich bei dem S“-Kinderbett um eine nach dem Urheberrecht geschützte unabhängige Parallelschöpfung der beiden Designer. Denn den beiden Designern sei das „de C“-Kinderbett im maßgeblichen Zeitpunkt der Schöpfung des „S“-Kinderbetts im März 1998, als die Modellzeichnung 2 der Klägerin übersandt worden sei, nicht bekannt gewesen.

34Die von der Beklagten angebotenen und vertriebenen „ComfortBaby“-Kinderbetten stellten eine Verletzung des Urheberrechts der beiden Designer dar. Sowohl bei dem Modell 1 als auch dem Modell 2 handele es sich entgegen der Ansicht der Beklagten nicht um zulässige freie Benutzungen, sondern um unfreie Bearbeitungen des urheberrechtlich geschützten Werks. Die Modelle 1 und 2 übernähmen sämtliche prägenden Gestaltungsmerkmale des Originals und vermittelten aus der Sicht eines für Kunst empfänglichen und mit Kunst einigermaßen vertrauten Betrachters denselben Gesamteindruck bzw. dieselbe ästhetische Anmutung. Da der Betrachter die Kopie des Originals eines urheberrechtlich geschützten Werks regelmäßig nicht gleichzeitig und unmittelbar neben diesem, sondern zunächst nur das Original und erst zu einem späteren Zeitpunkt die Kopie zur Kenntnis nehme, beurteile er etwaige Übereinstimmungen auf Grundlage seiner Erinnerung an die Gestaltung des Originals, weshalb – wie im Bereich des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes – der Erinnerungseindruck maßgeblich sei. Dabei könne sich der für Kunst empfängliche und einigermaßen vertraute Betrachter nicht alle geometrischen Details eines Werks der angewandten Kunst merken. Er präge sich vielmehr nur die charakteristischen Züge der Gestaltung des Originals ein, so dass es auf Unterschiede in Nuancen und kleinere Abweichungen, wie die bei den angegriffenen „ComfortBaby“-Betten vollkommen gerade und nicht leicht gebogen verlaufenden Mittelteile, nicht ankomme. Die nicht vollständig ovale Grundform der angegriffenen Kinderbetten falle daher nicht wesentlich ins Gewicht. Dies lasse sich auch dem Umstand entnehmen, dass die Beklagte ihrerseits ihr Produkt in der Vergangenheit und auch noch aktuell als oval beschreibe und mit dieser Angabe auch bewerbe (Anlagen K 77 und K 81). Die minimalen Abweichungen reichten insgesamt nicht aus, um die charakteristischen Züge des Kinderbetts „S“ verblassen zu lassen.

35Auch das Modell 2 verletze die der Klägerin übertragenen Nutzungs- und Verwertungsrechte, weil es mit dem Vorgängermodell, dem Modell 1, praktisch identisch sei. Die abweichende Gestaltung des oberen Rahmens sei nicht geeignet, das Modell 2 aus dem Schutzbereich herauszuführen.

36Der Unterlassungsanspruch stehe ihr – wie vom Landgericht und Oberlandesgericht Köln im vorangegangenen einstweiligen Verfügungsverfahren bereits festgestellt – ebenso wie die Folgeansprüche auch aus wettbewerbsrechtlichem Nachahmungsschutz zu. Die angegriffenen Kinderbetten würden nicht nur die prägenden Gestaltungsmerkmale, sondern auch die Variabilität, d.h. die Umbau- und die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten, übernehmen (vgl. Anlagen K 79 und K 80). Dem „S“-Kinderbett komme bereits aufgrund seiner charakteristischen Gestaltung, der licht- und luftdurchfluteten Umrandung mit den senkrechten, parallel angeordneten Stäben und der ovalen Grundform wettbewerbliche Eigenart zu. In den Verkehrskreisen, also bei Eltern und potentiellen Käufern von Kinderbetten, verfüge das „S“-Kinderbett nach mehr als 17-jähriger Marktpräsenz angesichts der Werbung und der Berichterstattung in der Presse und im Internet über eine hohe Bekanntheit. Der von ihr betriebene Aufwand im Zusammenhang mit der Markteinführung, für den Aufbau eines Netzwerks spezialisierter Fachhändler mit 300 stationären Einzelhändlern (Anlage K 34) und für Werbung, insbesondere für Produktkataloge (Anlagen K 55, K 16, K 17, K 18, K 57, K 58, 59a) und Produktflyer (Anlage K 56) sowie im Internet (Anlage K 60) sei erheblich gewesen. Die Klägerin habe das Kinderbett „S“ nicht nur auf der Verbrauchermesse „Babywelt“, sondern im Jahr 1999 und in den Folgejahren auch auf der internationalen Leitmesse „Kind+Jugend“ präsentiert (vgl. hierzu beispielsweise das Plakat gemäß Anlage K 86 aus dem Jahr 2001). Seit einigen Jahren präsentiere die Klägerin ihr „S“-Kinderbett anlässlich der Messe ,,Kind+Jugend“ in einem repräsentativen Showroom im direkt gegenüber der Messe gelegenen Luxushotel D Beleg für die Bekanntheit des Kinderbetts „S“ seien auch die diversen Einträge in Internet-Foren und in den Social Media, in denen sich Eltern intensiv über das Kinderbett „S“ austauschten (Anlagen K 18 und K 61). In Deutschland hätten sich die jährlichen Netto-Verkäufe von „S-Produkten“ durch die Unternehmensgruppe der Klägerin seit 2008 mehr als verdoppelt und lägen inzwischen im Bereich eines erheblich siebenstelligen Eurobetrages; pro Jahr würde eine substantielle vierstellige Anzahl an Kinderbetten verkauft.

37Die wettbewerbliche Eigenart sei entgegen der Ansicht der Beklagten auch nicht wieder erloschen. Eine entsprechende Marktpräsenz vergleichbarer Modelle anderer Hersteller habe die Beklagte – wie zuvor im einstweiligen Verfügungsverfahren – nicht darzulegen vermocht. Im Übrigen verfolge sie Nachahmungen, die auf den deutschen Markt gelangten (wie z.B. das Modell „Zoey“ oder das „Waldin“-Bett), konsequent und, soweit erforderlich, auch gerichtlich.

38Bei den beiden angegriffenen Kinderbett-Modellen handele es sich ferner um nahezu identische, zumindest jedoch nachschaffende Nachahmungen des Original-„S“-Kinderbetts. Es sei lebensfremd anzunehmen, dass die Entwerfer der angegriffenen Kinderbetten das „S“-Kinderbett trotz der langjährigen Marktpräsenz und der Tatsache, dass die Klägerin als Anbieter für Kindermöbel weltweit bekannt sei, nicht gekannt hätten.

39Die angegriffenen Ausführungsformen übernähmen gerade auch die herkunftshinweisenden Gestaltungsmerkmale, die aus senkrechten Stäben bestehende Umrandung und die ovale Grundform, weswegen es bei den angesprochenen Verkehrskreisen zu der Gefahr einer Herkunftstäuschung komme. Jedenfalls nach dem im Wettbewerbsrecht maßgeblichen Erinnerungseindruck erweckten die beiden angegriffenen Ausführungsformen jeweils denselben Gesamteindruck wie das Original. Die minimalen Abweichungen und der Umstand, dass die ovale Grundform nicht exakt übernommen werde, begründeten demgegenüber keinen anderen Gesamteindruck. Dies gelte auch unter Berücksichtigung des beim Modell 2 anderweitig gestalteten oberen Rahmens (Um- bzw. Handlaufs).

40Der Vertrieb fast identischer, qualitativ minderwertiger Plagiate führe darüber hinaus zu einer unangemessenen Ausnutzung und Beeinträchtigung der Wertschätzung des Originals. Zuschnitt, Passgenauigkeit und Verarbeitungsqualität der angegriffenen Kinderbetten seien offensichtlich sehr schlecht, wie sich aus den als Anlage K 37 vorgelegten Internetbewertungen von Kunden ergebe. Dadurch werde die vom Verkehr der Klägerin entgegengebrachte Wertschätzung beeinträchtigt. Schließlich liege auch ein Verstoß gegen Nr. 13 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG, ein Wettbewerbsverstoß wegen Behinderung eines Mitbewerbers (§ 4 Nr. 4 UWG) sowie wegen Irreführung über die betriebliche Herkunft (§ 5 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 UWG) vor.

41Die Klägerin beantragt,

42I.

43die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes, und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens Euro 250.000,00; Ordnungshaft, zu vollziehen an dem Geschäftsführer der Beklagten, höchstens zwei Jahre), zu unterlassen,

44Kinderbetten jeweils in der Form wie aus

45Anlage 1

46und/oder

47Anlage 2

48zum Urteil ersichtlich in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen und/oder sonst in den Verkehr zu bringen;

49II.

50die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin unter Vorlage aller entsprechenden Rechnungen unverzüglich Auskunft darüber zu erteilen, inwieweit sie die aus den Anlagen zum Urteil ersichtlichen Kinderbetten in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, beworben, verkauft und/oder sonst in den Verkehr gebracht hat, und zwar insbesondere über den hierdurch erzielten Gewinn sowie den Vertriebsweg, unter Angabe von Herstellungszeitpunkten, Herstellungspreisen und Herstellungsmengen bzw. Bezugszeitpunkten, Bezugspreisen und Bezugsmengen, Namen und Anschriften der Hersteller und Ko-Lieferanten, Abgabezeitpunkten, Abgabemengen und Abgabepreisen, Namen und Anschriften aller gewerblichen Abnehmer der Kinderbetten sowie den aktuellen Bestand der Kinderbetten;

51III.

52die Beklagte zu verurteilen, sämtliche Kinderbetten wie aus den Anlagen zum Urteil ersichtlich, die sie widerrechtlich an Dritte, die keine Endverbraucher sind, veräußert hat, zurückzurufen und der Klägerin einen entsprechenden Nachweis darüber zu erbringen;

53IV.

54die Beklagte zu verurteilen, sämtliche Kinderbetten wie aus den Anlagen zum Urteil ersichtlich, die sich in ihrem Besitz in der Bundesrepublik Deutschland befinden, zu vernichten und der Klägerin einen Nachweis über die Vernichtung zu erbringen;

55V.

56festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche Schäden zu ersetzen, die dieser dadurch entstanden sind und noch entstehen werden, dass die Beklagte die Kinderbetten wie aus den Anlagen zum Urteil ersichtlich in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, beworben, verkauft und/oder sonst in den Verkehr gebracht hat.

57Die Beklagte beantragt,

58die Klage abzuweisen.

59Nach Ansicht der Beklagten stehen der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.

60Urheberrechtliche Ansprüche schieden von vornherein aus, weil die Klägerin bereits nicht aktivlegitimiert sei. Die Beklagte bestreitet insgesamt den Vortrag der Klägerin zur Schöpfung des „S“-Kinderbetts, insbesondere dass die ersten Produktzeichnungen von dem Designer I – wie die Anlage K 82 – schon im Jahr 1994 gefertigt worden seien, also rund vier Jahre vor der behaupteten Übersendung der Modellzeichnung 2 im März 1998. Insofern sei es auch widersprüchlich, wenn die Klägerin behaupte, die beiden Designer hätten das Kinderbett „S“ 1997 zusammen entworfen. Da der Lizenzvertrag zwischen den beiden Designern und der Klägerin erst im Jahr 1999 geschlossen worden sei, sei vielmehr davon auszugehen, dass das Kinderbett „S“ in seiner endgültigen Gestalt frühestens 1999 entworfen worden sei. Überdies lasse sich dem Lizenzvertrag (Anlage K 31/K 49), mit dem die Nutzungs- und Verwertungsrechte übertragen worden sein sollen, nicht die eindeutige Gestaltung des lizensierten Produktes entnehmen. Der Lizenzvertrag nehme in Ziffer 2.1 ohne Nennung eines Aktenzeichens lediglich auf eine Patentschrift vom 03.03.1999 Bezug, bei der es sich indes nicht um die als Anlage K 85 vorgelegte Patentschrift in norwegischer Sprache handeln könne, da diese als Datum den 24.03.1999 („24. Mars 1999“) nenne. Überdies bestreitet die Beklagte, dass sich der Lizenzvertrag auf die Einräumung der Nutzungsrechte an den von der Klägerin vorgelegten frühen Entwurfszeichnungen, insbesondere die Modellzeichnung 2, beziehe.

61Das Kinderbett „S“ genieße auch keinen Urheberrechtsschutz, weil es sich mangels persönlicher geistiger Schöpfung nicht um ein Werk der angewandten Kunst handele. Es setze sich nicht wesentlich vom vorbekannten Formenschatz, den bis dahin bekannten Formen und Gestaltungen von Kinderbetten, ab. Die von der Klägerin idealtypisch angeführten Gegenüberstellungen mit „herkömmlichen (rechteckigen) Kinderbetten“ gehe fehl, da es vor dem Schöpfungszeitpunkt nicht nur diese einheitliche Gestaltung von Kinderbetten gegeben habe, wie auch das von der Klägerin vorgelegte Privatgutachten von Prof. H3 belege. Das „S“-Kinderbett übernehme bekannte frühere Gestaltungen, wie die des „de C“-Kinderbetts (Anlage LP 4; eingetragenes Design Nr. M9708690-0001). Ersetze man dessen massive Türflügel an der Frontseite, indem man die bereits vorhandene Umrandung mit parallel angeordneten, senkrecht verlaufenden Holzstäben auch in diesem Bereich fortsetze, erhalte man genau die ovale, luft- und lichtdurchflutete Gestaltung, die die Klägerin als prägend für das „S“-Kinderbett ansehe. Allein der Umstand, dass die Mittelteile bei dem Kinderbett „S“ nicht – wie bei dem „de C“-Kinderbett – gerade verliefen, sondern um wenige Grad gebogen seien, mache aus dem Kinderbett noch kein Kunstwerk. Als wesentliches Unterscheidungsmerkmal, mit dem sich die Gestaltung des „S“-Kinderbetts von dem „de C“-Kinderbett absetze, könne die vollständig ovale Form nicht dienen.

62Selbst wenn das „de C“-Kinderbett nicht zum vorbekannten Formenschatz zählen sollte, seien bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts sehr ähnliche licht- und luftdurchflutete Gestaltungen mit senkrecht verlaufenden Stäben bei Möbeln bekannt gewesen, wie die Sitzbank und der Armsessel von Josef Hoffmann aus dem Jahr 1906 zeigten. Zudem seien unter Berücksichtigung der EuGH-Entscheidung in Sachen Duschabflussrinne, der zwar ein Designrechtsstreit zugrunde gelegen habe, die aber inhaltlich auch auf das Urheberrecht und den wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz zu übertragen sei, auch bekannte Gestaltungen aus anderen Produktkategorien heranzuziehen, zumal – wenn es sich wie hier – bei Laufställen um artverwandte Produkte mit einem ähnlichen Anwendungsbereich handele. Daher sei auch das am 20.02.1995 angemeldete eingetragene Designs Nr. M9501465-0001, das einen Laufstall der Fa. Geuther zeige (Anlage LP 8, Bl. 205 GA) als vorbekannte Gestaltung zu berücksichtigen. Letztlich ergebe sich die Vorbekanntheit entsprechender Laufställe auch aus den beiden am 14.05.1999 angemeldeten Designs Nr. 49904773-0003 und -0017 für „Accessoires aus Stoff“ (Anlage LP 9, Bl. 206 f. GA), die – wie sich aus den im Register hinterlegten Abbildungen ergebe – seinerzeit bereits in oval anmutenden Laufställen der Fa. Roba Baumann gelegt worden seien.

63Das Kinderbett „S“ habe auch anders als andere Möbelstücke, wie insbesondere Stühle von berühmten Designern (wie z.B. Le Corbusier, Eams etc.) nicht die museale Aufmerksamkeit erlangt, was ebenfalls Beleg dafür sei, dass bei dem Gebrauchsgegenstand nicht von angewandter Kunst gesprochen werden könne. Das „S“-Kinderbett sei nicht – jedenfalls nicht durchgängig seit 2003 – im Victoria and Albert Museum in London ausgestellt worden.

64In jedem Falle handele es sich bei den angegriffenen „ComfortBaby“-Betten nicht um unfreie, sondern um zulässige freie Bearbeitungen im Sinne des Urheberrechts. Diese seien von der Beklagten eigenständig entwickelt worden, so dass eine urheberrechtsschutzfähige Parallelschöpfung vorliege. Ausgangspunkt für die Gestaltung des angegriffenen Kinderbetts Modell 1 im Jahr 2006 sei die Idee eines kreisrunden Babybetts gewesen, die bereits aus dem Jahr 2006 stamme. Auf entsprechende Kundenwünsche hin sei sodann nach einem einfachen und effizienten Weg gesucht worden, das kreisrunde Babybett zu erweitern, so dass es auch für größere Kinder geeignet sei, was mit Hilfe der beiden geraden Mittelteile möglich sei. Mitte 2012 sei das Modell 1 schließlich auf den Markt gelangt. Eine unfreie Bearbeitung liege auch deshalb nicht vor, weil bei den angegriffenen Ausführungsformen gerade die – aus Sicht der Klägerin besonders prägende – ovale Grundform des Kinderbetts „S“ nicht übernommen worden sei. Vielmehr seien die Seitenteile bei den beiden angegriffenen Modellen vollkommen gerade. Die Klägerin habe ein widersprüchliches Verständnis von dem Begriff eines Ovals. Denn gerade auf die Differenzierung zwischen (vollständig) ovaler Form und der Kombination aus zwei runden Halbkreisen mit geraden Mittelteilen lege die Klägerin bei der Beurteilung des Abstandes des „S“-Kinderbetts von früheren Gestaltungen besonderen Wert.

65Das Modell 2 des „ComfortBaby“-Betts weise darüber hinaus mit dem anders gestalteten oberen Umlauf, einen weiteren markanten Unterschied auf, der aus Sicht des Betrachters gut sichtbar sei. Die Gestaltung des oberen Umlaufs am Fuß- und Kopfende, die den Gesamteindruck mitpräge, erinnere an eine überhöhte Steilkurve und führe in diesem Bereich zu einer deutlichen Verdickung des Rahmens. Dadurch wirke das Modell 2 massiver, während das „S“-Kinderbett aufgrund seiner streng einheitlichen Gestaltung, insbesondere der parallelen Gestaltung des oberen und unteren Umlaufs, deutlich weniger modern und frisch wirke.

66Auch Ansprüche aus wettbewerbsrechtlichem Nachahmungsschutz könne die Klägerin nicht geltend machen. Diese scheiterten bereits an der fehlenden wettbewerblichen Eigenart sowie der mangelnden Bekanntheit des „S“-Kinderbetts zum Zeitpunkt der Einführung der angegriffenen Kinderbetten. Die Gestaltungsmerkmale, an denen die Klägerin die wettbewerbliche Eigenart festmachen wolle, seien aufgrund der vor Markteinführung des „S“-Kinderbetts existierenden Produkte bereits vorweggenommen worden. Im Zeitpunkt des Markteintritts der von der Beklagten angebotenen Kinderbetten, der Mitte 2012 erfolgt sei, habe es – ergänzend zu den vorgenannten Entgegenhaltungen – weitere ähnliche Gestaltungen, wie z.B. das „Flexa“-Babybett (vgl. hierzu den mit Hilfe der sog. Wayback-Maschine archive.org hergestellten Screenshot der Internetseite des Herstellers, Stand September 2013, Anlage LP 16, Bl. 252 GA), den Laufstall „Baby-Parc“ der Fa. Geuther (vgl. hierzu den mit Hilfe der Wayback-Maschine hergestellten Screenshot der Internetseite des Herstellers, Stand Mai bzw. Juli 2012, Anlage LP 10, Bl. 209 f. GA), die kreisrunden Laufställe der Fa. Roba Baumann, abgebildet auf den Seiten 19 und 20 des Schriftsatzes der Beklagten vom 28.06.2018 (Bl. 211 f. GA), den Laufstall „Rock Star Baby“ von der Fa. Roba Baumann (vgl. Screenshot der Amazon-Internetseite, Anlage LP 27) sowie ein weiteres Modell der Fa. Roba Baumann, gegeben (vgl. hierzu den mit Hilfe der Wayback-Maschine hergestellten Screenshot der Internetseite des Herstellers, Stand Dezember 2011, Anlage LP 28). Als wettbewerbliches Umfeld seien auch die letztgenannten Laufställe zu berücksichtigen, weil ein Laufstall seiner Bestimmung nach regelmäßig auch als (Tages-)Bett genutzt werde. Die Klägerin habe, obwohl sie insofern die Darlegungs- und Beweislast treffe, keine verlässlichen Informationen zur Marktsituation in Deutschland bei Einführung des „ComfortBaby“-Bettes im Jahr 2012 vorgetragen.

67Auch habe die Klägerin nicht substantiiert dargelegt, wo, wann und in welchem Umfang entsprechende Werbung für das Kinderbett „S“ betrieben worden sei. Die von der Klägerin behauptete mit der Zeit zunehmende Bekanntheit und Verbreitung, die den Verkehr dazu veranlassen könnte, von der Produktgestaltung auf einen bestimmten Hersteller zu schließen, liege nicht vor. Der Vortrag der Klägerin zu den erzielten Umsätzen und verkauften Stückzahlen des Originals sei insgesamt zu allgemein gehalten, äußerst vage und beschränke sich auf Andeutungen – teils sei er bereits rechnerisch nicht plausibel. Angesichts eines Gesamtmarktes von 200.000 bis 300.000 Einheiten pro Jahr sei die Angabe der Klägerin, sie verkaufe das Kinderbett „S“ im „erheblich vierstelligen Bereich“, selbst bei Annahme der höchsten vierstelligen Zahl (also von 9999 verkauften Betten) marginal.

68Auch die von der Klägerin als Beleg für die Bekanntheit des Kinderbetts „S“ angeführten Designpreise und Auszeichnungen seien nicht aussagekräftig. Im Fall des IFFT 2002 Award der International Furniture Fair Tokio (Anlage K 14) sei nicht einmal ersichtlich, welches Produkt ausgezeichnet worden und wer der Gewinner des Preises sei. Jedenfalls handele es sich bei den von der Klägerin angeführten Designauszeichnungen nicht um anerkannte, renommierte Auszeichnungen für wegweisendes Design (wie z.B. den Red Dot Design Award).

69Eine etwaige zwischenzeitlich erlangte wettbewerbliche Eigenart sei jedenfalls später wieder erloschen; in jedem Fall sei sie erheblich geschwächt. Aktuell gebe es im deutschen Markt – wie die Anlagen LP 1 und LP 25 (insb. die Abbildungen im Schriftsatz der Beklagten vom 18.09.2018 auf den Seiten 17 ff., Bl. 331 ff. GA) verdeutlichten – noch mehr ovale, licht- und luftdurchflutete Kinderbetten mit parallel angeordneten, senkrecht verlaufenden Stäben.

70Bei den angegriffenen „ComfortBaby“-Kinderbetten handele es sich auch nicht um Nachahmungen. Denn die aus Sicht der Klägerin überragend wichtige Grundform des Ovals werde gerade nicht übernommen. Bei nicht vollständig ovalen Gestaltungen könne indes – unabhängig von der vorliegenden Parallelentwicklung – nicht von einer Nachahmung gesprochen werden.

71Schließlich scheide eine Gefahr der Herkunftstäuschung auch deshalb aus, weil die angegriffenen Ausführungsformen mit einer Messingplakette mit der Aufschrift bzw. Bezeichnung „ComfortBaby“, die durch eine Wort-Bild-Marke geschützt sei, anderweitig gekennzeichnet seien. Im Rahmen entsprechender Angebote, auch von Drittanbietern und auch im Internet (wie z.B. bei „Amazon“ vgl. Anlage LP 5), finde sich stets der deutliche Hinweis auf „ComfortBaby“.

72Da die „ComfortBaby“-Kinderbetten der Beklagten keine widerrechtlichen Nachahmungen des „S“ darstellten, seien auch die weiteren wettbewerblichen Ansprüche nicht gegeben. Überdies seien die „ComfortBaby“-Kinderbetten auch nicht „qualitativ minderwertig“, weshalb ohnehin keine Beeinträchtigung einer angeblichen Wertschätzung des „S“ vorliege. Die Kinderbetten der Beklagten hätten ganz überwiegend positive Bewertungen im Internet und in Vergleichstest erhalten (vgl. Anlagen LP 18 bis 21).

73Schließlich beruft sich die Beklagte hinsichtlich der geltend gemachten Zahlungsansprüche auf die ihrer Ansicht nach zwischenzeitlich eingetretene Verjährung.

74Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die von den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, das Protokoll der mündlichen Verhandlungen und die tatsächlichen Feststellungen in den nachfolgenden Entscheidungsgründen Bezug genommen.

75E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e:

76Die zulässige Klage ist nicht begründet.

77A.

78Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gemäß §§ 97 Abs. 1 UrhG i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 4, §§ 15, 16 und 17 UrhG nicht zu, da keine Urheberrechtsverletzung vorliegt.

79I.

80Weder durch das Modell 1 noch das Modell 2 der „ComfortBaby“-Kinderbetten der Beklagten werden etwaige der Klägerin zustehende Benutzungs- und Verwertungsrechte an dem Original-Kinderbett „S“ verletzt.

81Zwar ist davon auszugehen, dass das ab Herbst 1999 vertriebene Kinderbett „S“ der Klägerin als Werk der angewandten Kunst im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG urheberrechtsschutzfähig ist, da es die erforderliche Schöpfungs- bzw. Gestaltungshöhe aufweist (dazu unter 1.). Die angegriffenen „ComfortBaby“-Kinderbetten fallen aufgrund der vorliegenden Unterschiede indes nicht in den Schutzbereich des Urheberrechts (dazu unter 2.).

821.

83Es ist davon auszugehen, dass das Kinderbett „S“ unabhängig davon, ob das „de C“-Kinderbett zu den vorbekannten Gestaltungen zählt oder nicht, Urheberrechtsschutz genießt.

84a.

85Auch wenn bei Werken der angewandten Kunst nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes keine höheren Anforderungen an die Gestaltungshöhe eines Werkes mehr zu stellen sind als bei Werken der zweckfreien Kunst, ist bei der Beurteilung, ob ein solches Werk die für einen Urheberrechtsschutz erforderliche Gestaltungshöhe erreicht, zu berücksichtigen, dass die ästhetische Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur begründen kann, soweit sie nicht dem Gebrauchszweck geschuldet ist, sondern auf einer künstlerischen Leistung beruht. Erforderlich ist daher das Vorliegen einer Schöpfung individueller Prägung, deren ästhetischer Gehalt einen solchen Grad erreicht, dass nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise von einer „künstlerischen“ Leistung gesprochen werden kann (vgl. BGH, Urt. v. 13.11.2013, Az. I ZR 143/12, Rn. 26 – Geburtstagszug, zitiert nach juris). Eine eigene geistige Schöpfung des Urhebers setzt folglich voraus, dass ein Gestaltungsspielraum besteht, der vom Urheber dafür genutzt wird, seinen schöpferischen Geist in origineller Weise zum Ausdruck zu bringen (BGH, Urt. v. 13.11.2013, a.a.O. Rn. 41 – Geburtstagszug).

86Dabei ist bei Gebrauchsgegenständen, die durch den Gebrauchszweck bedingte Gestaltungsmerkmale aufweisen müssen, der Spielraum für eine künstlerische Gestaltung regelmäßig eingeschränkt. Deshalb stellt sich bei ihnen in besonderem Maß die Frage, ob sie über ihre von der Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerisch gestaltet sind und diese Gestaltung eine Gestaltungshöhe erreicht, die Urheberrechtsschutz rechtfertigt. Darüber hinaus ist zu beachten, dass eine zwar Urheberrechtsschutz begründende, gleichwohl aber geringe Gestaltungshöhe zu einem entsprechend engen Schutzbereich des betreffenden Werkes führt (BGH, Urt. v. 13.11.2013, a.a.O. Rn. 41 – Geburtstagszug m.w.N.).

87Den Grad der Schöpfungshöhe bestimmt die Rechtsprechung durch einen Vergleich des Gesamteindrucks des Originals mit seinen prägenden Gestaltungsmerkmalen mit der Gesamtheit der vorbekannten Gestaltungen (BGH, GRUR 2004, 855 ff. – Hundefigur). Insoweit muss das in Rede stehende Werk sich von anderen, älteren Werken durch seine Formgestaltung unterscheiden (Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, UrhG, 4. Auflage 2014, § 2, Rn. 22). Eine individuelle Schöpfung scheidet aus, wenn eine Person lediglich vorhandene Ausdrucksformen wiederholt, ohne dem Werk persönliche Züge zu geben. Gestaltungen, die identisch aus einem anderen Werk oder aus gemeinfreien Schöpfungen übernommen werden, können daher keine Individualität begründen (BGH, GRUR 1991, 531 – Brown Girl I). Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung, ob die geistige Leistung die erforderliche Gestaltungshöhe aufweist, um als Werk im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG Urheberrechtsschutz zu genießen, ist der Schöpfungszeitpunkt (BGH, NJW 1961, 1210 - Stahlrohrstuhl; BGH, NJW 1987, 2678, 2679 - Le-Corbusier-Möbel).

88Zu den für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreisen zählen auch die Kammermitglieder, die seit Jahren mit der Beurteilung urheberrechtlicher Fragen vertraut sind und daher sowohl die Frage der Schöpfungshöhe als auch die der Nähe der Bearbeitung aus eigener Sachkunde beurteilen können.

89b.

90Dies berücksichtigend ist trotz des Umstandes, dass es sich bei einem Kinderbett um ein Möbelstück und damit um einen Gebrauchsgegenstand handelt, angesichts des bei der Gestaltung von Kinderbetten eröffneten, nicht unwesentlichen Gestaltungsspielraums (vgl. hierzu die Anlagen LP 1 und LP 25 sowie K 27), der im Streitfall bei der Schöpfung des „S“-Kinderbetts erkennbar genutzt wurde, davon auszugehen, dass es sich um eine eigene geistige Schöpfung des oder der Urheber handelt.

91aa.

92Das Kinderbett „S“ weist folgende Gestaltungsmerkmale auf:

931. Das Kinderbett, das auf vier beweglichen Rollen steht, ist aus Holz gefertigt; es besteht aus sechs zusammenbaubaren Elementen, die insgesamt eine vollständig ovale Umrandung bilden, und aus einem dreiteiligen, vollständig ovalen Auflageboden.

2. Die sechs Elemente, die zusammengeschraubt die Umrandung bilden, verfügen jeweils über einen schlanken und im Profil annähernd quadratischen Holzrahmen, wobei – zusammengesetzt – der durchgehende obere und untere Rahmen (zuvor und nachstehend als oberer und unterer Umlauf bezeichnet) die vollständig ovale Grundform widerspiegeln.

3. Der obere und der untere Umlauf sind ringsum durch in gleichen Abständen parallel angeordnete, senkrecht verlaufende, runde (Holz-)Stäbe miteinander verbunden.

4. Je zwei gerundete Elemente bilden am Kopf- und am Fußende eine annähernd einen Viertelkreis beschreibende Umrandung; die beiden gegenüberliegend angebrachten Mittelteile sind nur leicht gebogen.

5. An den Stellen, an denen die einzelnen Elemente der Umrandung miteinander verschraubt sind, stoßen zwei Rahmen aneinander.

6. Der vollständig ovale Auflageboden, der die Auflagefläche für die Matratze bildet, besteht aus drei mit runden, unregelmäßig angeordneten Löchern versehenen Teilen, von denen die zwei äußeren Teile jeweils nahezu halbkreisförmig und an der Innenseite konvex geschnitten sind.

Der Gesamteindruck wird durch sämtliche vorgenannten Gestaltungsmerkmale, insbesondere aber durch die vollständig ovale Grundform, die deutlich in die Länge gezogen ist, und die in gleichen Abständen parallel angeordneten, senkrechten, runden Stäbe sowie die schlanken Rahmen, geprägt. Die vollständig ovale Gestaltung veranlasst den Nutzer – wie der Betrachter erkennt – intuitiv dazu, das Kinderbett in die Zimmermitte zu stellen, so dass von allen Seiten an das Kinderbett herangetreten werden kann. Überdies kann aufgrund der am unteren Umlauf angebrachten Rollen die Position des Bettes jederzeit innerhalb des Zimmers verändert werden. Die transparente Gestaltung mit den (Holz-)Stäben gibt dabei aus jeder Perspektive den Blick auf das Kind auf der Liegefläche des Bettes frei, so dass die Eltern das Kind und dessen Schlafposition ständig im Blick haben. Trotz vorhandener durchgehender Umrandung vermittelt das „S“-Kinderbett einen leichten, filigranen und transparenten Eindruck und weckt bei dem Betrachter wegen der vollständig ovalen, korbähnlichen Gestaltung das Gefühl von Sicherheit und Geborgen- bzw. Behütetsein.

106bb.

107Mit diesen Merkmalen setzt sich das Kinderbett „S“ hinreichend von vorbekannten Gestaltungen ab und verfügt deshalb über Urheberrechtsschutz.

108(1)

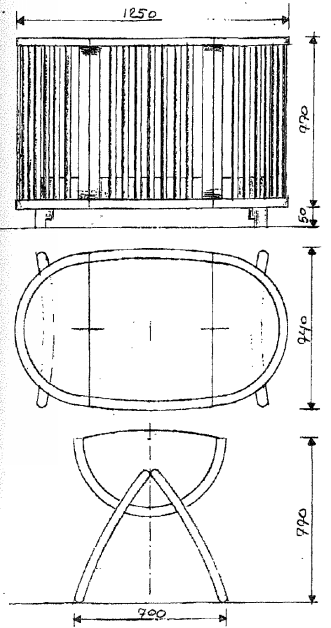

109Zum Zeitpunkt der Schöpfung des ersten körperlichen Werks des von der Klägerin unter der Bezeichnung „S“ vertriebenen Kinderbetts – also spätestens unmittelbar vor der im Herbst 1999 erfolgten Markteinführung des „S“-Kinderbetts (vgl. hierzu den Produktkatalog aus dem Jahr 1999 vorgelegt als Anlage K 55) – bildet das nachfolgend eingeblendete „de C“-Kinderbett, das als deutsches Design unter der Nr. M9708690-0001 am 12.09.1997 von der Kindermöbel de C GmbH aus Köln angemeldet und am 09.04.1998 im Register veröffentlicht wurde (Anlage LP 4, Seite 31 f. des Privatgutachtens von Prof. H3, Anlage K 26), den nächstkommenden vorbekannten Formenschatz:

110

Wann das erste Erzeugnis oder ein Prototyp des „de C“-Kinderbett“ geschaffen worden ist, ist nicht bekannt. Soweit ersichtlich, ist das „de C“-Kinderbett auch nicht in den Markt gelangt. Insofern lässt allein das Anmeldedatum des deutschen Designs Nr. M9708690-0001, das jedenfalls im Frühjahr 2001 an die Klägerin übertragen wurde, entsprechende Rückschlüsse auf den Schöpfungszeitpunkt zu. Danach muss die eigentliche Entwurfstätigkeit bereits vor der Anmeldung, also schon im ersten Halbjahr oder spätestens im Sommer 1997, abgeschlossen gewesen sein.

112Das „S“-Kinderbett übernimmt von dem „de C“-Kinderbett in weiten Teilen die charakteristische Grundgestaltung für die Umrandung mit den in gleichen Abständen parallel angeordneten, senkrechten, runden (Holz-)Stäben und darüber hinaus im Ausgangspunkt auch die Grundform, die bei dem „de C“-Kinderbett indes aus zwei Halbkreisen und zwei geraden Mittelteilen besteht. Übernommen wird auch die modulare Gestaltung, weil auch das „de C“-Kinderbett aus mehreren Elementen zusammengebaut wird, von denen allerdings die am Kopf- und Fußende befindlichen halbkreisförmigen Elemente anders als beim „S“-Kinderbett nicht weiter unterteilt sind.

113Das „S“-Kinderbett setzt sich von dem „de C“-Kinderbett ferner erkennbar dadurch ab, dass es im Mittelteil auf die zweiflügelige massive Schwingtür, den kastenförmigen Rahmen und den großen runden Türgriff verzichtet und stattdessen als Umrandung auch im Bereich des vorderen Mittelteils durchgehend die senkrecht angeordneten Stäbe verwendet. Zudem verfügt das „S“-Kinderbett nicht wie das „de C“-Kinderbett auf Höhe des unteren Umlaufs über zwei halbkreisförmige Bodenplatten am Kopf- und am Fußende. Dadurch und wegen der deutlich filigraneren, weniger breiten Gestaltung des oberen und unteren Umlaufs wirkt das „S“-Kinderbett deutlich leichter, filigraner und transparenter als das „de C“-Kinderbett.

114Schließlich erkennt der für Kunst empfängliche und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertraute Betrachter, der sich mit der Gestaltung etwas näher beschäftigt, auch, dass das „S“-Kinderbett anders als das „de C“-Kinderbett vollständig oval ist, weil die beiden Mittelteile nicht gerade, sondern leicht gebogen verlaufen. Dadurch setzt sich das „S“-Kinderbett von den üblicherweise geraden Seitenteilen jedweder Betten – nicht nur für Kinder – ab. Der für Kunst empfängliche Betrachter weiß auch, dass die leicht gebogene Form der Mittelteile bei dem hier verwandten Material besondere Anforderungen an die Fertigung stellt, so dass ihm bewusst ist, dass im Streitfall gerade aus gestalterischen Erwägungen eine durchgehend gerundete Form des oberen und unteren Umlaufs gewählt wurde. Nicht zuletzt im Hinblick auf den modularen Aufbau und die bessere Zusammenbaubarkeit wäre es insofern naheliegender gewesen, gerade Mittelteile zwischen je zwei viertelkreisförmige Elemente zu setzen. Die bewusst gewählte vollkommen ovale und damit insgesamt gerundete Gestaltung des S-Kinderbetts führt letztlich auch dazu, dass das Kinderbett nicht entlang einer Wand oder in einer Ecke, sondern in der Mitte des Kinderzimmers aufgestellt wird, wodurch das Möbelstück noch mehr in den Blickpunkt des Betrachters rückt.

115Dass es sich bei der vollkommen ovalen Grundform um ein den Gesamteindruck des „S“-Kinderbetts prägendes Gestaltungsmerkmal handelt, belegt letztlich auch das Vorbringen der Beklagten. Soweit sie in der Klageerwiderung (Seite 34, Bl. 91 GA) bei der Beurteilung des Gesamteindrucks des „de C“-Kinderbetts anfänglich noch darauf verwiesen hat, dass der vom Privatgutachter der Klägerin identifizierte Unterschied zu dem Kinderbett „S“ mit seiner (vollständigen) „ovalen Grundkonstruktion konstruiert wirke“, jedenfalls keinen Urheberrechtsschutz begründen könne, hat sie im weiteren Laufe des Verfahrens wiederholt betont, dass die angegriffenen Kinderbetten – entgegen den Ausführungen der Klägerin und der Kölner Gerichte – gerade die ovale Grundform des Kinderbetts „S“ nicht übernähmen (vgl. Schriftsatz vom 28.06.2018, Seite 2, Bl. 194 f. GA). Dadurch hat die Beklagte letztlich selbst zu erkennen gegeben, dass sie diesen Unterschied sehr wohl – wenn auch in anderem Zusammenhang – als entscheidungserheblich ansieht.

116Da dem „S“-Kinderbett auch im Lichte der Vorbekanntheit des „de C“-Kinderbetts angesichts der vorbeschriebenen Unterschiede und des dadurch begründeten Abstands zu vorbekannten Gestaltungen die erforderliche Schöpfungshöhe zukommt, kann dahingestellt bleiben, ob es sich bei dem Kinderbett „S“ um eine eigenständige urheberrechtlich geschützte Parallelschöpfung handelt.

117(2)

118Zum Zeitpunkt der Schöpfung des ersten „S“-Kinderbetts – also im Herbst 1999 ist auch der auf den nachfolgend eingeblendeten Registerbildern zu erkennende, leicht oval anmutende Laufstall (Anlage LP 9) vorbekannt, von dem es aber gleichfalls einen deutlichen Abstand hält:

119

Nr. 49904773-003

121

Nr. 49904773-017

123Die Registerbilder sind für die im Mai 1999 angemeldeten und im September 1999 veröffentlichten Designs Nr. 49904773-003 und -0017, hinterlegt, die zwei verschiedene Einlagen der Fa. Roba Baumann für Laufställe schützen. Dies lässt den Rückschluss zu, dass der dort jeweils abgebildete Laufstall – es handelt sich offensichtlich um dasselbe Modell, das lediglich aus leicht abweichenden Perspektiven fotografiert wurde – bereits vor Mai 1999 geschaffen worden ist. Folglich ist anzunehmen, dass zum Anmeldezeitpunkt im Mai 1999 zumindest leicht ovale Gestaltungen von Kinderlaufställen bereits existierten.

124Das „S“-Kinderbett weist ebenfalls hier die für den Laufstall charakteristische Grundgestaltung der Umrandung mit den in gleichen Abständen parallel angeordneten, senkrechten, runden (Holz-)Stäben und den modularen Aufbau mit den zusammenbaubaren, gerundeten Elementen auf, wobei das „S“-Kinderbett lediglich aus sechs und nicht aus acht Elementen zusammengesetzt wird. Von dem leicht oval anmutenden Laufstall hebt sich das Kinderbett „S“ insbesondere durch die deutlich länger gezogene ovale Grundform mit den nur leicht gebogenen Mittelteilen und durch die weniger häufig durch aneinanderstoßende Verbindungsstücke unterbrochene Umrandung, bestehend aus parallel angeordneten, senkrechten, runden Stäben, ab.

125(3)

126Zu den vorbekannten Gestaltungen zählt das nachfolgend eingeblendete deutsche Design Nr. M9501465-0001, das am 20.02.1995 angemeldet und am 25.09.1995 veröffentlicht wurde und einen Laufstall der Fa. Geuther mit vier viertelkreisförmigen Elementen zeigt (Anlage LP 8):

127

Das „S“-Kinderbett übernimmt von dem Laufstall von Geuther die parallele Anordnung der senkrechten Stäbe in gleichen Abständen, den modularen Aufbau mit den zusammenbaubaren, gerundeten Elementen sowie die filigrane Gestaltung der Rahmen, einschließlich des oberen und unteren Umlaufs, samt dessen nahezu quadratischen Querschnitts. Von dem Geuther-Laufstall hält das „S“-Kinderbett gleichwohl aufgrund der abweichenden, in die Länge gezogenen, ovalen Grundform einen nicht unerheblichen Abstand. Anders als der Geuther-Laufstall besteht die Umrandung des „S“-Kinderbetts gerade nicht aus vier vollständigen viertelkreisförmigen Elementen, sondern aus vier annähernd viertelkreisähnlich gerundeten Elementen (je zwei am Kopf- und am Fußende) und zwei zusätzlichen leicht gebogenen, gegenüberliegend angebrachten Seitenteilen. Das „S“-Kinderbett weist – im Gegensatz zu dem oben eingeblendeten Laufstall von Geuther – zudem eine schlichte, einheitliche Oberflächengestaltung auf.

129Dass der runde Einlegeboden bei dem Geuther-Laufstall nur etwas oberhalb des unteren Umlaufs und nicht wie beim Kinderbett „S“ in etwa auf mittlerer Höhe befestigt ist, ist indes unterzugewichten, weil der Betrachter weiß, dass die Auflageböden bei Laufställen üblicherweise auf unterschiedlichen Höhen fixiert werden können, und die auf dem Registerbild erkennbaren, vorgebohrten Löcher eine solche Verstellmöglichkeit bei dem Geuther-Laufstall auch vermuten lassen.

130(4)

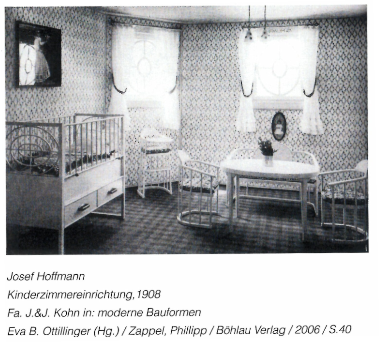

131Unstreitig vorbekannt sind ferner die nachfolgend eingeblendete Sitzbank und der Armsessel von Josef Hoffmann, deren Entwurf aus dem Jahr 1906 stammt (Anlage LP 4 und Seiten 9 f. des Privatgutachtens von Prof. H3, Anlage K 26):

132

Das „S“-Kinderbett übernimmt von der Sitzbank und dem Armsessel von Hoffmann die parallele Anordnung der senkrechten Stäbe in gleichen Abständen sowie die runde und filigrane Gestaltung des oberen und unteren Umlaufs mit annährend quadratischem Querschnitt. Dadurch wirkt das „S“-Kinderbett trotz vorhandener Umrandung – wie die Entwürfe von Hoffmann – ebenfalls leicht und transparent. Indes ist die Anordnung der parallelen senkrechten Stäbe beim „S“-Kinderbett weniger dicht und der obere und untere Umlauf weniger breit. Ganz erheblich setzt sich das „S“-Kinderbett durch die geschlossene ovale Grundform von den Entwürfen von Hoffmann, die jeweils nach vorne offen gestaltet sind, ab. Die Grundform des Armsessels wirkt demgegenüber wie ein „U“, während bei der Sitzbank das lang gezogene gerade Rückenteil ins Auge springt.

134(5)

135 Einen noch weiteren Abstand hält das „S“-Kinderbett von der im Privatgutachten von Prof. H3 (Anlage K 26) auf Seite 18 abgebildeten Wiege von Josef Hoffmann aus dem Jahr 1905/1910:

Einen noch weiteren Abstand hält das „S“-Kinderbett von der im Privatgutachten von Prof. H3 (Anlage K 26) auf Seite 18 abgebildeten Wiege von Josef Hoffmann aus dem Jahr 1905/1910:

und den Wiegen von den Gebrüdern Thonet aus dem Verkaufskatalog von 1885 (Seite 17 des Privatgutachtens von Prof. H3):

und den Wiegen von den Gebrüdern Thonet aus dem Verkaufskatalog von 1885 (Seite 17 des Privatgutachtens von Prof. H3):

(6)

138Der Geuther-Laufstall sowie die Sitzbank und der Armsessel von Hoffmann sind im Streitfall auch als vorbekannte Gestaltungen zu berücksichtigen, obwohl es sich hierbei jeweils nicht um Kinderbetten handelt.

139Bei dem Vergleich mit der Gesamtheit der vorbekannten Gestaltungen finden jedenfalls solche vorbekannten Gestaltungen und älteren Werke der angewandten Kunst Berücksichtigung, die – wie hier – in einem engen Zusammenhang mit dem in Rede stehenden, möglicherweise urheberrechtsfähigen Werk stehen.

140Laufställe, Laufgitter und Kinderbetten haben gemein, dass sie (auch) als Aufenthaltsort für Kinder zum Schlafen dienen. Laufställe werden auch als sog. Tagesbett verwendet. Bekanntlich schlafen Säuglinge und Babys tagsüber nicht nur in Kinderbetten (in ihrem Kinderzimmer), sondern oft auch in Laufställen, bei denen der Auflageboden entsprechend höher befestigt worden ist (im Wohnzimmer oder anderen Aufenthaltsräumen). In technischer Hinsicht verfügen diese Produkte in der Regel jeweils über höhenverstellbare Auflageböden, auf denen eine Matratze oder eine matratzenähnlichen Einlage gelegt wird. Aufgrund dieser technischen und funktionellen Gemeinsamkeiten, aber auch wegen der sich überscheidenden Verwendungsmöglichkeiten liegt es nahe, auch Laufställe als vorbekannte Gestaltungen zu berücksichtigen. Der Gestalter wird Vorlagen auch aus anderen, insbesondere naheliegenden Erzeugnisbereichen kennen und heranziehen. Eine künstlerische Leistung wird der Betrachter in einem Werk der angewandten Kunst – wie hier bei einem Möbelstück – nur dann erkennen, wenn sich das Werk von vorbekannten Formen absetzt. Allenfalls ausnahmsweise wird man die künstlerische Leistung allein in der Übertragung einer Gestaltung auf eine andere Produktkategorie erblicken können.

141Dies steht im Übrigen auch im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH zu der vergleichbaren Problematik im Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht (Urt. v. 21.9.2017, GRUR 2017, 1244 – Duschabflussrinne). Danach ist die Beurteilung der Neuheit und Eigenart eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters nicht auf die Erzeugnisse derjenigen Produktkategorie beschränkt, in die es aufgenommen werden soll (EuGH, Urt. v. 21.09.2017, GRUR 2017, 1244, Rn. 96 und 128 – Duschabflussrinne). Die Kammer macht sich den dort aufgestellten allgemeinen Grundsatz, dass es nicht auf die Erzeugnisangabe bzw. die Produktkategorie ankommt, zu Eigen und wendet ihn im Streitfall auch im Urheberrecht an, wenngleich im Einzelfall – wie geschehen – stets zu prüfen sein wird, inwieweit der für Kunst empfängliche und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertraute Betrachter Produkte aus anderen Erzeugnisbereichen berücksichtigt.

142Folglich sind auch die Sitzbank und der Armsessel von Josef Hoffmann trotz des Umstandes, dass es sich bei ihnen nicht um Kinderbetten und womöglich noch nicht einmal um Kindermöbel handelt, als vorbekannte Gestaltungen zu berücksichtigen. Gemeinsam handelt es sich um Möbel, wobei einzelne Teile des modular aufgebauten Kinderbetts „S“ (insbesondere der separat nutzbare Stuhl) den Entwürfen von Hoffmann durchaus ähneln und jeweils zwei mit den offenen Seiten aneinander gestellte Exemplare der Sitzbank oder des Armsessels eine annähernd ovale oder zumindest eine ovalähnliche Form ergeben.

143(7)

144Nach alldem ist das Kinderbett „S“ in seiner besonderen Form und Ästhetik das Ergebnis einer Schöpfung individueller Prägung, die Ausdruck einer künstlerischen Leistung ist und nicht lediglich bereits vorhandene Ausdrucksformen wiederholt.

1452.

146Bei den beiden angegriffenen Kinderbetten, dem Modell 1 und dem Modell 2, handelt es sich jeweils nicht um eine unzulässige unfreie Bearbeitung des urheberrechtsgeschützten „S“-Kinderbetts gemäß § 23 UrhG, sondern um eine zulässige freie Benutzung des Werks der Klägerin im Sinne des § 24 Abs. 1 UrhG.

147a.

148Gemäß § 23 UrhG liegt ein rechtswidriger Eingriff in urheberrechtlich geschützte Rechtspositionen vor, wenn Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen des Werkes ohne Einwilligung des Urhebers des bearbeiteten oder umgestalteten Werkes veröffentlicht oder verwertet werden. Eine unfreie Bearbeitung ist gegeben, wenn diejenigen künstlerischen Züge eines Werkes nachgeahmt worden sind, die diesem insgesamt seine schutzfähige eigenpersönliche Prägung verleihen (BGH, GRUR 1981, 820, 823 – Stahlrohrstuhl II).

149Eine zulässige freie Benutzung im Sinne des § 24 Abs. 1 UrhG liegt hingegen vor, wenn die dem geschützten älteren Werk entlehnten Züge in dem neuen Werk zurücktreten, so dass die Benutzung des älteren Werkes durch das neuere Werk nur noch als Anregung zu einem neuen, selbständigen Werkschaffen erscheint (BGH, Urt. v. 14.05.2009, Az. I ZR 98/06, Rn. 23 – Tripp-Trapp-Stuhl, zitiert nach juris).

150Zur Prüfung, ob eine Bearbeitung oder andere Umgestaltung vorliegt, ist nach der Feststellung, welche objektiven Merkmale die schöpferische Eigentümlichkeit des benutzten Werkes bestimmen, durch Vergleich der einander gegenüberstehenden Gestaltungen zu ermitteln, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang in der neuen Gestaltung eigenschöpferische Züge des älteren Werkes übernommen worden sind (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 23 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH, Urt. v. 08.07.2004, Az. I ZR 25/02, GRUR 2004, 855, 857 – Hundefigur, m.w.N.). Maßgebend für die Entscheidung ist letztlich ein Vergleich des jeweiligen Gesamteindrucks der Gestaltungen, in dessen Rahmen sämtliche übernommenen schöpferischen Züge in einer Gesamtschau zu berücksichtigen sind. Dies beurteilt sich nach dem Grade der Übereinstimmungen und nicht der Unterschiede, denn der Verkehr richtet sein Augenmerk in der Regel mehr auf die Übereinstimmungen als auf die abweichenden Merkmale (BGH, GRUR 1994, 191, 193 - Asterix- Persiflagen; BGH, GRUR 1965, 45, 48 - Stadtplan). Stimmt danach der jeweilige Gesamteindruck überein, handelt es sich bei der neuen Gestaltung um eine Vervielfältigung des älteren Werkes. Es ist dann weiter zu prüfen, ob die neue Gestaltung gleichwohl so wesentliche Veränderungen aufweist, dass sie nicht als reine Vervielfältigung, sondern als Bearbeitung oder andere Umgestaltung (§ 23 UrhG) oder als zulässige freie Benutzung des älteren Werkes (§ 24 UrhG) anzusehen ist (BGH, Urt. v. 19.01.2017, Az. I ZR 242/15, Rn. 45 – East Side Gallery; BGH, Urt. v. 16.04.2015, Az. I ZR 225/12, Rn. 41 – Goldrapper m.w.N., jeweils zitiert nach juris).

151b.

152Diesen Grundsätzen folgend ist im Streitfall von einer zulässigen freien Benutzung des Werks der Klägerin im Sinne des § 24 Abs. 1 UrhG auszugehen.

153aa.

154Im Lichte der vorbekannten Gestaltungen ist von einem engen Schutzbereich des Urheberrechts des „S“-Kinderbetts auszugehen. Auch wenn es sich – wie die Klägerin behauptet – bei dem „S“-Kinderbett um eine Parallelentwicklung zum „de C“-Kinderbett handeln sollte, ist von einem noch engen Schutzbereich auszugehen.

155Der Schutzbereich des Urheberrechts des „S“-Kinderbetts ist eng, weil seine einzelnen Gestaltungsmerkmale aus dem Formenschatz vorbekannt sind; er ist auf vollständig ovale Gestaltungen beschränkt.

156Sind die Gestaltungsmerkmale des prinzipiell urheberrechtsschutzfähigen Werks im vorbekannten Formenschatz allgemein schon vorhanden gewesen, nicht aber in der konkreten Form bzw. Zusammenstellung, liegt bei dem darin zum Ausdruck kommenden geringen Grad an schöpferischer Eigentümlichkeit auch nur ein entsprechend enger Schutzumfang vor (vgl. Specht, in: Dreier/Schulze, UrhG, 6. Aufl., § 2, Rn. 11).

157So liegt der Fall hier. Die durchgehend gebogene bzw. vollständig ovale Form war im Bereich der Wiegen (vgl. hierzu die oben eingeblendeten Wiegen der Gebrüder Thonet und die Wiege von Hoffmann mit den ovalen Seitenflächen am Kopf- und Fußende), aber auch bei sonstigen korbähnlichen Gestaltungen seit langer Zeit bekannt, wie die nachfolgenden Abbildungen auf den Seiten 13 und 22 des Privatgutachtens von Prof. Gerbert (Anlage K 26) zeigen:

158

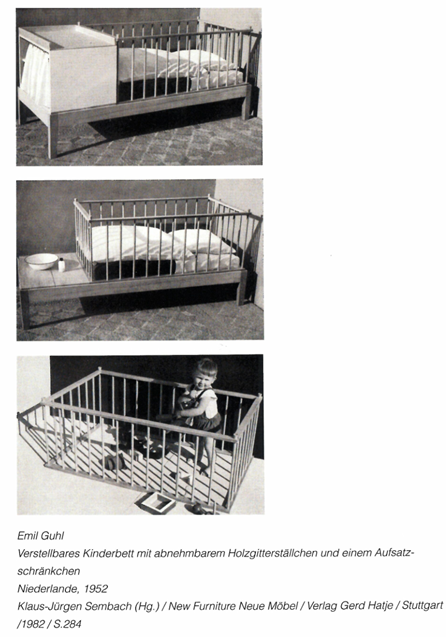

Die licht- und luftdurchlässige, seitliche Umrandung, bestehend aus parallel in gleichen Abständen senkrecht angeordneten runden Stäben war in den 1990er Jahren – auch bei der Gestaltung von Kinderbetten – ebenfalls schon seit Jahrzehnten bekannt; dies zeigen u.a. die im Privatgutachten von Prof. H3 (Anlage K 26) auf den Seiten 12, 33 und 35 sowie nachfolgend eingeblendeten Abbildungen von Kinderbetten, Laufställen und Kinderzimmereinrichtungen:

161

Schließlich weisen das zuvor eingeblendete Kinderbett von Josef Hoffmann, das Bestandteil einer kompletten Zimmereinrichtung ist, und das verstellbare Kinderbett mit abnehmbaren Holzgitterställchen von Guhl aus, dass auch der schlanke Rahmen zumindest des oberen – im letzteren Fall – auch des unteren Umlaufs in Kombination mit den parallel in gleichen Abständen senkrecht angeordneten runden Stäben vorbekannt waren.

165Folglich liegt die künstlerische Leistung der Designer des „S“-Kinderbetts in dem harmonischen Zusammenfügen dieser vorbekannten Gestaltungsmerkmale, wobei in der Übertragung der (vorbekannten) Anordnung der Gitterstäbe und des (vorbekannten) schlanken Rahmens auf die vollständig ovale Grundform erkennbar der Schwerpunkt der künstlerischen Leistung liegt.

166bb.

167Die angegriffenen „ComfortBaby“-Kinderbetten, das Modell 1 und das Modell 2, übernehmen die charakteristische, vollständig ovale Grundform gerade nicht, sondern ermöglichen es, aus einem runden Bett – ähnlich dem von auseinanderziehbaren Tischen bekannten Prinzip – durch Zwischensetzen eines rechteckigen Teils (einem Auflageboden mit geraden Seiten) ein größeres Kinderbett zu bauen. Damit wird gerade dasjenige Gestaltungsmerkmal, das ganz wesentlich zur Einordnung des „S“-Kinderbetts als Werk der angewandten Kunst beiträgt, von den angegriffenen Kinderbetten nicht übernommen. Auch das von der Klägerin vorgelegte Privatgutachten kommt insofern zu dem Schluss, dass nicht-ovale Gestaltungen (bestehend aus Geraden und Kreissegmenten) zwar technisch einfacher herzustellen, dafür jedoch deutliche ästhetische Abstriche im Vergleich zu dem vollständig ovalen „S“ hinzunehmen sind (Anlage K 26, Seite 48).

168Diesen Unterschied zwischen den nicht-ovalen Gestaltungen der angegriffenen „ComfortBaby“-Kinderbetten (bestehend aus Kreissegmenten und Geraden) und der vollständig ovalen Form des „S“-Kinderbetts erkennt der mit Kunst und künstlerisch gestalteten Möbeln einigermaßen vertraute und hierfür aufgeschlossene Betrachter. Auch wenn insofern nicht auf die Anschauung von Fachkreisen abzustellen ist (Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, 4. Auflage 2014, § 2 Rn. 6), ist der Unterschied bei näherem Betrachten der Gestaltungen hinreichend deutlich zu erkennen. Zwar kann dem Betrachter im Einzelfall, insbesondere bei der Ansicht von schräg oben und von der Seite, die Entscheidung darüber, ob ein vollständiges, d.h. durchgängig gebogenes, Oval vorliegt, schwer fallen, insbesondere wenn es sich um ein sehr lang gezogenes Oval handelt. Bei einem Perspektivwechsel indes, also insbesondere dann, wenn sich der Betrachter so positioniert, dass er den Verlauf des leicht gebogene Mittelteils mit dem Verlauf einer gedachten geraden Fluchtlinie vergleichen kann, ist ohne weiteres zu erkennen, ob das Mittelteil gerade oder leicht gebogen ist.

169Entgegen der Auffassung der Klägerin kommt es in diesem Zusammenhang – anders als beim wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz – nicht auf den Erinnerungseindruck der Verkehrskreise an. Denn maßgeblich ist die Sicht eines für Kunst empfänglichen und mit Kunst einigermaßen vertrauten Betrachters. Dieser beschäftigt sich dann, wenn die Urheberrechtsschutzfähigkeit eines Möbelstücks im Raum steht, näher mit diesem, betrachtet es aus verschiedenen Perspektiven, kennt die verschiedenen geometrischen Grundformen und gelangt so zu der vorbeschriebenen Erkenntnis, dass es sich im einen Fall um ein vollständiges Oval und im anderen um zwei Halbkreissegmente mit geraden Mittelteilen handelt. Da es sich bei dem für Kunst empfänglichen und mit Kunst einigermaßen vertrauten Betrachter – ähnlich wie bei dem informierten Benutzer im Geschmacksmuster- und Designrecht – um eine idealtypische Person handelt, kommt es anders als im wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz auch nicht auf – ggfs. beschränkte – Wahrnehmungsmöglichkeiten in der Kaufsituation oder bei der Betrachtung des Möbelstücks im Museum an.

170Hinzu kommt, dass sich das Modell 2 der angegriffenen „BabyComfort“-Kinderbetten von dem S-Kinderbett im Vergleich zu dem Modell 1 noch zusätzlich dadurch absetzt, dass der obere Umlauf zum Kopf- und Fußende hin an der Oberkante sanft ansteigt und zu den Mittelteilen hin wieder sanft abfällt, was nicht nur in der Seitenansicht, sondern auch in der Draufsicht von schräg oben dem Betrachter sofort ins Auge springt. Schließlich weist das Modell 2 – ausweislich der von der Klägerin als Anlage 2 zum Klageantrag Ziffer I. vorgelegten Lichtbilder – nicht ausschließlich runde Stäbe aus, sondern auch im Profil rechteckige, und zwar jeweils pro Element zwei, links und rechts außen an den den Rahmen benachbarten Stäben.

171cc.

172Nach alldem halten die angegriffenen Kinderbetten den erforderlichen Abstand zu den eigenpersönlichen Zügen des „S“-Kinderbetts, so dass bei ihnen – trotz der noch erkennbaren Formenverwandschaft zu dem Ausgangswerk – die entlehnten eigenpersönlichen Züge des geschützten älteren Werks verblassen.

173II.

174Zur Begründung einer Urheberrechtsverletzung kann auch nicht die Modellzeichnung 2 gemäß der Anlage K 52, die – nach dem bestrittenen Vortrag der Klägerin – im März 1998 von den beiden Designern an die Klägerin übersandt worden sein soll, als geschütztes (Ausgangs-)Werk herangezogen werden. Zwar können ausweislich des Wortlaut von § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG auch Entwürfe von Werken der angewandten Kunst Urheberrechtsschutz genießen, sofern sie selbst die Voraussetzungen an ein „Werk“ im Sinne des § 2 UrhG erfüllen (Dreyer in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, Urheberrecht, 4. Aufl. 2018, § 2, Rn. 39, 42; vgl. BGH NJW-RR 1988, 1204 - Vorentwurf II). Dies ist hier indes nicht der Fall, da die Darstellungen der drei dort übereinander abgebildeten Entwurfszeichnungen in der Modellzeichnung 2 widersprüchlich oder zumindest mehrdeutig sind. Während die obere Skizze eine Seitenansicht eines möglicherweise ovalen Kinderbettes zeigt, das in der mittleren Zeichnung aus der Perspektive von oben dargestellt sein könnte, dort aber geschwungene Füße aufweist, was in der darüber befindlichen Zeichnung nicht ersichtlich ist, zeigt die untere Entwurfszeichnung eine vollkommen andere Krippen-ähnliche Gestaltung, die ohne nähere Erklärung nicht mit den beiden oberen Zeichnungen in Einklang zu bringen ist.

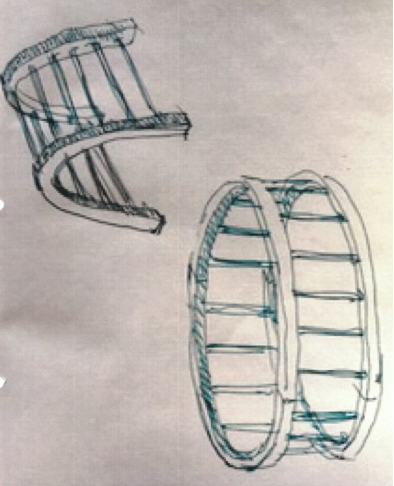

175 Erst recht erfüllen die weiteren von der Klägerin vorgelegten, angeblich von dem Designer I allein stammenden Entwurfszeichnungen nicht die vorbeschriebenen Anforderungen an ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Soweit die Klägerin in diesem Zusammenhang behauptet, dass der Designer I bereits im Jahr 1994 die nachfolgend eingeblendeten, als Anlage K 82 vorgelegten Entwürfe in seinem Skizzenbuch gefertigt habe, lassen sich den von Hand gefertigten Zeichnungen weder ein vollständig ovales Kinderbett noch hinreichend die Details der Gestaltung eines Kinderbetts entnehmen:

Erst recht erfüllen die weiteren von der Klägerin vorgelegten, angeblich von dem Designer I allein stammenden Entwurfszeichnungen nicht die vorbeschriebenen Anforderungen an ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Soweit die Klägerin in diesem Zusammenhang behauptet, dass der Designer I bereits im Jahr 1994 die nachfolgend eingeblendeten, als Anlage K 82 vorgelegten Entwürfe in seinem Skizzenbuch gefertigt habe, lassen sich den von Hand gefertigten Zeichnungen weder ein vollständig ovales Kinderbett noch hinreichend die Details der Gestaltung eines Kinderbetts entnehmen:

Zu den weiteren in der Anlage K 84 vorgelegten, undatierten Skizzen, technischen Zeichnungen und der Vielzahl von Abbildungen von angeblichen Prototypen ist von Seiten der Klägerin kein weiterer Vortrag erfolgt.

177III.

178Da eine Urheberrechtsverletzung ausscheidet, kann es dahinstehen, ob entsprechende Nutzungs- und Verwertungsrechte – wie die Klägerin behauptet – mit dem als Anlage K 31/K 49 vorgelegten Lizenzvertrag aus dem Jahr 1999 unter Bezugnahme auf die dort genannte Patentschrift wirksam auf die Klägerin übertragen worden sind und ob es sich bei dem Modell 1 des „ComfortBaby“-Kinderbetts – wie die Beklagte vorträgt – um eine Parallelentwicklung handelt.

179IV.

180Mangels Urheberrechtsverletzung stehen der Klägerin auch die geltend gemachten Folgeansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf aus den Vertriebswegen, Vernichtung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht nicht zu.

181B.

182Ferner steht der Klägerin auch der hilfsweise geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus wettbewerbsrechtlichem Nachahmungsschutz gemäß §§ 8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1, 4 Nr. 3 lit a. und b. UWG nicht zu.

183I.

184Die Parteien sind zwar Mitbewerber im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG, da sie auf dem deutschen Markt für Kinderbetten in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis stehen. Auch stellen Angebot, Inverkehrbringen und Vertrieb der angegriffenen „ComfortBaby“-Kinderbetten geschäftliche Handlungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG dar.

185II.

186Ein Verstoß gegen die Grundsätze des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes ist indes weder unter dem Gesichtspunkt der vermeidbaren Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 3 lit. a UWG) noch unter dem Gesichtspunkt der Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung (§ 4 Nr. 3 lit. b UWG) gegeben. Zwar verfügt das „S“-Kinderbett über wettbewerbliche Eigenart. Die angegriffenen „ComfortBaby“-Betten stellen indes nur nachschaffende Leistungsübernahmen dar, die nicht geeignet sind, eine vermeidbare Täuschung der angesprochenen Verkehrskreise über die betriebliche Herkunft herbeizuführen, und die auch keine unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung darstellen.

187Der Vertrieb eines nachahmenden Erzeugnisses kann nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wettbewerbswidrig sein, wenn das nachgeahmte Produkt über wettbewerbliche Eigenart verfügt und besondere Umstände hinzutreten, die die Nachahmung unlauter erscheinen lassen. So verhält es sich, wenn die Nachahmung geeignet ist, eine Herkunftstäuschung hervorzurufen und der Nachahmer geeignete und zumutbare Maßnahmen zur Vermeidung der Herkunftstäuschung unterlässt. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen, so dass bei einer größeren wettbewerblichen Eigenart und einem höheren Grad der Übernahme geringere Anforderungen an die besonderen Umstände zu stellen sind, die die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begründen und umgekehrt (st. Rspr., vgl. BGH, Urt. v. 11.01.2018, Az. I ZR 187/16, Rn. 47 - Ballerinaschuh; BGH, Urt. v. 16.11.2017, Az. I ZR 91/16, Rn. 13 – Handfugenpistole, jeweils zitiert nach juris).

1881.Das Kinderbett „S“ verfügt über wettbewerbliche Eigenart.

189a.

190Einem Erzeugnis kommt wettbewerbliche Eigenart zu, wenn seine konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen (BGH, GRUR 2016, 730, Rn. 33 – Herrnhuter T2).

191Für die Bestimmung der wettbewerblichen Eigenart ist der Gesamteindruck des nachgeahmten Erzeugnisses maßgebend. Dieser kann durch Gestaltungsmerkmale bestimmt oder mitbestimmt werden, die zwar nicht für sich genommen, aber in ihrem Zusammenwirken geeignet sind, im Verkehr auf die Herkunft des nachgeahmten Produkts aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen (st. Rspr., vgl. BGH, Urt. v. 16.11.2017, Az. I ZR 91/16, Rn. 14 – Handfugenpistole; BGH, Urt. v. 15.12.2016, Az. I ZR 197/15, Rn. 19 – Bodendübel, jeweils zitiert nach juris). Wettbewerbliche Eigenart liegt insbesondere dann vor, wenn sich das Erzeugnis aufgrund besonderer Gestaltungsmerkmale von anderen Produkten im Marktumfeld so abhebt, dass der Verkehr es einem bestimmten Hersteller zuordnet (BGH, WRP 2013, 1189, Rn. 24 – Regalsystem). In diesem Zusammenhang kommt es weder auf die Neuheit einer bestimmten Gestaltung an noch darauf, ob diese besonders originell ist. Auch die als neu empfundene Kombination bekannter Gestaltungselemente kann wettbewerbliche Eigenart begründen (BGH, GRUR 2008, 1115, Rn. 22 - ICON).

192Wettbewerbliche Eigenart setzt ferner keine Bekanntheit im Verkehr voraus. Es kommt auch nicht darauf an, dass der Verkehr den Hersteller der Ware namentlich kennt; erforderlich ist aber, dass der Verkehr annimmt, die Ware stamme von einem bestimmten Hersteller, wie auch immer dieser heißen möge, oder sei von einem mit diesem verbundenen Unternehmen in Verkehr gebracht worden (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 2018, 311, Rn. 14 - Handfugenpistole). Der Grad der wettbewerblichen Eigenart eines Erzeugnisses, der für die Beurteilung der wettbewerbsrechtlichen Unlauterkeit des Vertriebs von Nachahmungen bedeutsam ist, kann jedoch durch die tatsächliche Bekanntheit des nachgeahmten Produkts im Verkehr verstärkt werden (vgl. BGH, GRUR 2007, 984, Rn. 28 – Gartenliege; BGH, GRUR 2005, 600, 602 – Handtuchklemmen).

193Schließlich ist der maßgebende Zeitpunkt für die Bekanntheit die Markteinführung der angeblichen Nachahmung (BGH, GRUR 2007, 339, Rn. 39 – Stufenleitern; BGH GRUR 2009, 79, Rn. 35 — Gebäckpresse).

194b.

195Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist – unabhängig davon, wann genau das angegriffene „ComfortBaby“-Kinderbett Modell 1 in den deutschen Markt gelangt ist – davon auszugehen, dass das in Rede stehende Kinderbett „S“ über wettbewerbliche Eigenart verfügt.

196Nach Ansicht der Kammer vermögen die zwischen dem oberen und unteren Umlauf in gleichen Abständen parallel angeordneten, senkrecht verlaufenden, runden (Holz-) Stäbe (Merkmal 3) ebenso wenig wie die schlanke, annähernd quadratische Gestalt der (Holz-)Rahmen, insbesondere des oberen und unteren Umlaufs (Bestandteil des Merkmals 2), noch der modulare Aufbau durch die Verwendung zusammen-schraubbarer Elemente (Bestandteil des Merkmals 1) für sich genommen oder in ihrer Kombination wettbewerbliche Eigenart zu begründen, da entsprechende Gestaltungen zuvor im Markt bekannt waren, von verschiedenen Herstellern angeboten wurden und unstreitig eine entsprechende Marktbedeutung in Deutschland erlangt haben. Dies belegen zum einen die vorbekannten Gestaltungen von rechteckigen Kinderbetten in den Anlagen K 19 und K 20, die zwar ein massives Fuß- und Kopfteil, aber als seitliche Begrenzung entsprechend angeordnete Holzstäbe aufweisen, sowie die unstreitig – und gerichtsbekannt – vorbekannten Laufställe mit rechteckiger und quadratischer Grundform. Gerade bei letzteren ist auch die Kombination aus in gleichen Abständen parallel angeordneten, senkrecht verlaufenden, runden (Holz-)Stäben und einem schlanken oberen und unteren Umlauf seit langem weit verbreitet, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil diese Gestaltung aufgrund der Funktion des Laufstalls besonders nahe liegt. Denn die runden (Holz-)Stäbe reduzieren mangels Ecken und Kanten die Verletzungsgefahr für das Kleinkind beim Spielen im Laufstall. Zudem verhindern sie, dass das Kind den Laufstall verlassen und unbeaufsichtigt durch die Wohnung krabbeln kann, und geben dem Kleinkind, das seine Umwelt entdecken will, gleichzeitig die Möglichkeit, zwischen den in beträchtlichem Abstand parallel angeordneten Stäben hindurch aus dem Laufstall hinauszusehen; freilich ist der Abstand nicht so groß, dass der Kopf oder der Körper des Kleinkindes zwischen den Stäben hindurchpasst. Da Kleinkinder sich gern an Gegenständen hochziehen und festhalten, ist es darüber hinaus naheliegend, die Stäbe und den oberen Umlauf so schlank zu gestalten, dass ein Kleinkind Stäbe und Rahmen mit seinen Händen fassen und sich daran festhalten kann.